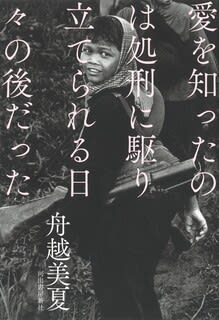

舟越美夏 「愛を知ったのは処刑に駆り立てられる日々の後だった」読了

2018年度の「開高健ノンフィクション賞」最終候補作となった作品である。どこでこの本を知ったのかはすでに記憶がないのだが、多分、そのタイトルの謎の多さによって記憶の片隅に残っていたのだろと思う。

とりあえず借りてはみたものの、目次を読んでみてこれはかなり重そうな本だと思った。最後まで読めるのだろうかと思える内容だった。

様々な紛争地域で命と向き合った人達やその家族へのインタビューをまとめたノンフィクションだ。

チェチェン紛争で独立派の誘いに乗って自爆テロを敢行しようとした女性、そのチェチェン紛争で民間人を含め拷問や虐殺をしていた元軍人。チェチェン独立派によって行われたベスラン学校占拠事件で子供を失った母親。ポル・ポト派の元少年兵士で、10歳の頃から思想犯の処刑、知識人の粛清を続けていた男性。中国のチベット弾圧に抗議するため焼身自殺をした女性の母親。タリバン政権下のアフガニスタンで虐げられた女性の地位向上のために声を上げる女性たち。キューバ東部にあるグアナンタモ米軍基地内のテロ容疑者主要施設から15年の後に生還したモーリタニア人の男性。

すべての人は、自国や他国からの干渉によって平穏な日常生活を奪われた人たちだ。そしてその人たちはその後、まったく意に反した生き方を強いられる。

自爆テロをしようとした女性はロシア軍に兄を殺されていた。チェチェン独立派はテロの手段として自爆テロを頻繁におこなっていたという。そのためには自爆テロの実行者をリクルートする必要がある。愛する家族をロシア軍に殺され悲嘆にくれ、悲しみの中にある女性たちもそのターゲットにされた。テロリストたちはその悲しみにつけこみ、ロシア政府と連邦軍への「復讐」がいかに価値あることかと説き、彼女たちを洗脳しようとする。

インタビューされた女性もそのひとりで、テロリストたちによってひそかに自宅の庭に埋められた自爆ベルトを手にしたとき、その重さに決意がゆらぎ自爆テロを思いとどまった。

そういったテロリストを殲滅するために活動していたのが「スペツナズ」である。「スペツナズ」とは、情報収集や秘密工作、暗殺や特殊作戦などをおこなうロシア連邦軍の特殊部隊である。その元兵士は使命を全うし、自分も生き延びるためには、命令の善悪を考えず、感情に飲み込まれることなく機械でなければならなかったという。

しかし、そのような軍隊での生活ののちでは、休暇で戻った家庭での生活の中では生きる意味に悩み、結局は戦場に戻ってゆく。帰還兵たちは「人殺し」と呼ばれ、兵士たちがどんな悩みを抱え苦しんでいるかを気にもかけてくれない市民に対して絶望し、戦場に戻るしかないのだ。

それでもこの元兵士は仕事として命を危険にさらし、部下を失い、村を焼くことが誰のためなにかということに疑問を抱き軍を去る。

ベスラン学校占拠事件で娘を失った母親は自分だけが生き残ったことに母親としてこれほどの罪があるだろうかと、「こんな思いは、敵にさえ味わわせたくない、それほどの悲しみと苦しみだった。」と語り、身寄りのない赤ちゃんを引き取り新たな家庭を築こうとする。それは母性以外のなにものでもない。

ポル・ポト派の元少年兵は組織の方針のもと「選ばれた子供」として革命組織「オンカー」と祖国カンボジアのみを愛するという教育を受け、それに敵対するものはすべて処刑しなければならないと教えられる。ポル・ポト派の支配下に入った貧しい農村に生まれた子供たちは信頼され、特権階級として扱われたのである。そして10歳のときに初めて人を処刑したという。彼もまたただ頭を空っぽにして引き金を引くことだけを考えていたという。

ポル・ポト派が崩壊し、ジャングルに逃げのびて活動するようになったころ、ある日、上官の命令で首都プノンペンに偵察に出かけた時、娼館で抱いた女性に人を愛することのすばらしさを見つけた。

著者はその感情を、人間の残虐さを凝視する経験を幼い頃から強いられた人生だったのに、彼は個人を愛するという感情を失くさなかった。全体主義とは対極にある、きわめて個人的な感情を無意識に守っていたのだと考える。

中国によるチベット弾圧に対して市民がとった最も過酷な抗議行動が焼身講義である。一身に苦しみを背負う究極の非暴力抗議である。政府の弾圧から逃れられず、息苦しさに満ちた社会の中で祖国のために何かしなければと考えたのであろう女性は19歳で焼身抗議を遂げた。初めての一般女性であった。著者はその母親にインタビューをするのだが、母親は子供に対して、「大きな仕事をしたね。できることなら、そう言ってあげたい」と答える。チベット仏教では輪廻という考えが強くあり、人を助けることでその徳を積むことができると信じられているということだが、母親もそれを信じることによってなんとか娘の死を受け入れようとしているかのようである。

一時は米軍に追い込まれたタリバンであるが、その後、勢力を盛り返し、アフガニスタンでは再びイスラム原理主義を前面に押し出され、それは女性たちの権利も脅かしている。そんな中、「アフガン女性のための作文プロジェクト(AWWP)」というプロジェクトが始まった。代表はタリバン政権崩壊後に多国籍軍が発行する英語新聞の初の女性記者となったひとである。国中を回り、ひそかに女性たちを集め、詩やエッセーを書かないかと誘い、世界に発信している。女性たちは、今の自分たちは自由を得ることはできないけれども「あきらめないで」と伝え続けてゆくことで未来の社会は変えられると信じているという。

アメリカの同時多発テロの首謀者をウサマ・ビンラディンと断定したアメリカ政府はタリバンやアルカイダの関係者の摘発を強化する。懸賞付きの通報には誤報も多く、モーリタニア人の男性もそのひとりであった。その収容先がキューバ東部にあるグアナンタモ米軍基地内のテロ容疑者主要施設であった。そこは自由の象徴、民主主義に基づく法治国家であるアメリカとは思えないほどの過酷な尋問と拷問がおこなわれていた。

男性はイスラム教徒である。イスラム教というと原理主義的な思想を思い浮かべるが、本当は、イスラム教は「許すことと愛することを教える。自分に不当なことをしたひとを許し愛せば、聖者に近づく。」と教えるのだそうだ。「耐えろ。アラーは、最も愛する者を試すのだ。」という言葉が収容所の日々のなかで唯一の慰めだったと手記に残している。

人は基本的に、命じられて他人を苦しめたり、人が苦しんだりするのを見たくないものだ。自分の中の善意に従わず人を拷問した若い兵士は一生苦しむだろうと、冷静な目で兵士を観察し、拷問は、手を下す側の人間性を殺さなければ、できない行為で、命じられたものは精神的な傷を負ってしまう。それを憂い、自分を痛めつける兵士の将来を思いやる心をもっていたのである。

どの人も自分以外の誰かを思いやることで愛を取り戻したひとたちである。この本のタイトルはポル・ポト派の元少年兵のことが書かれた章のタイトルでもあるが、すべての人たちの心に共通するものであるように思う。しかし、その陰にはその愛ゆえに命を落とした人もその数倍はいたのであろうと思う。

こんな極限を生きるためには臨済録に書かれているような生き方をしないと精神がおかしくなっていきそうである。臨済録自体も中国の戦国時代に生まれた考え方であるが、混乱の時代には本来の自分の気持ちを含めて何もかも捨て去らねば生き延びることができないのであろうと思うと悲しくなってくる。臨済録とは、僕たちが日常の生きづらさというようなごくちっぽけな問題を解決するためのようなものではなかったのだと思い直したのである。

インタビューを受けた人の何人かはインタビュアーである著者が質問をする前に自分から話し始めたと書かれていた。それはきっと押し殺していた感情を残しておきたい、もしくは自分の心の中だけに留めていれば、いずれその重みに自分自身がつぶれてしまうという恐れからだったのかもしれない。それが、著者がやってきたことで一気にあふれ出したのだと思う。それほど極限の、カミソリよりも細い生死の境目をその時まで歩いてきたにちがいない。

チェチェン独立派は自分たちのアイデンティティを守るための聖戦を戦っているのだろうが、その手法は残酷である。ロシアのウクライナ侵攻に対してもゼレンスキーは国民に戦争することを強いている。もちろんそれは正義の戦いではあるのだろうが、一方では国民に死ぬことを強要しているということでもある。国を守ることは必要。しかしそこでは自分の中の善意に従わず苦しむ人がいる。

そして結局、答えは見つからない。

やはり重い本であった・・。

2018年度の「開高健ノンフィクション賞」最終候補作となった作品である。どこでこの本を知ったのかはすでに記憶がないのだが、多分、そのタイトルの謎の多さによって記憶の片隅に残っていたのだろと思う。

とりあえず借りてはみたものの、目次を読んでみてこれはかなり重そうな本だと思った。最後まで読めるのだろうかと思える内容だった。

様々な紛争地域で命と向き合った人達やその家族へのインタビューをまとめたノンフィクションだ。

チェチェン紛争で独立派の誘いに乗って自爆テロを敢行しようとした女性、そのチェチェン紛争で民間人を含め拷問や虐殺をしていた元軍人。チェチェン独立派によって行われたベスラン学校占拠事件で子供を失った母親。ポル・ポト派の元少年兵士で、10歳の頃から思想犯の処刑、知識人の粛清を続けていた男性。中国のチベット弾圧に抗議するため焼身自殺をした女性の母親。タリバン政権下のアフガニスタンで虐げられた女性の地位向上のために声を上げる女性たち。キューバ東部にあるグアナンタモ米軍基地内のテロ容疑者主要施設から15年の後に生還したモーリタニア人の男性。

すべての人は、自国や他国からの干渉によって平穏な日常生活を奪われた人たちだ。そしてその人たちはその後、まったく意に反した生き方を強いられる。

自爆テロをしようとした女性はロシア軍に兄を殺されていた。チェチェン独立派はテロの手段として自爆テロを頻繁におこなっていたという。そのためには自爆テロの実行者をリクルートする必要がある。愛する家族をロシア軍に殺され悲嘆にくれ、悲しみの中にある女性たちもそのターゲットにされた。テロリストたちはその悲しみにつけこみ、ロシア政府と連邦軍への「復讐」がいかに価値あることかと説き、彼女たちを洗脳しようとする。

インタビューされた女性もそのひとりで、テロリストたちによってひそかに自宅の庭に埋められた自爆ベルトを手にしたとき、その重さに決意がゆらぎ自爆テロを思いとどまった。

そういったテロリストを殲滅するために活動していたのが「スペツナズ」である。「スペツナズ」とは、情報収集や秘密工作、暗殺や特殊作戦などをおこなうロシア連邦軍の特殊部隊である。その元兵士は使命を全うし、自分も生き延びるためには、命令の善悪を考えず、感情に飲み込まれることなく機械でなければならなかったという。

しかし、そのような軍隊での生活ののちでは、休暇で戻った家庭での生活の中では生きる意味に悩み、結局は戦場に戻ってゆく。帰還兵たちは「人殺し」と呼ばれ、兵士たちがどんな悩みを抱え苦しんでいるかを気にもかけてくれない市民に対して絶望し、戦場に戻るしかないのだ。

それでもこの元兵士は仕事として命を危険にさらし、部下を失い、村を焼くことが誰のためなにかということに疑問を抱き軍を去る。

ベスラン学校占拠事件で娘を失った母親は自分だけが生き残ったことに母親としてこれほどの罪があるだろうかと、「こんな思いは、敵にさえ味わわせたくない、それほどの悲しみと苦しみだった。」と語り、身寄りのない赤ちゃんを引き取り新たな家庭を築こうとする。それは母性以外のなにものでもない。

ポル・ポト派の元少年兵は組織の方針のもと「選ばれた子供」として革命組織「オンカー」と祖国カンボジアのみを愛するという教育を受け、それに敵対するものはすべて処刑しなければならないと教えられる。ポル・ポト派の支配下に入った貧しい農村に生まれた子供たちは信頼され、特権階級として扱われたのである。そして10歳のときに初めて人を処刑したという。彼もまたただ頭を空っぽにして引き金を引くことだけを考えていたという。

ポル・ポト派が崩壊し、ジャングルに逃げのびて活動するようになったころ、ある日、上官の命令で首都プノンペンに偵察に出かけた時、娼館で抱いた女性に人を愛することのすばらしさを見つけた。

著者はその感情を、人間の残虐さを凝視する経験を幼い頃から強いられた人生だったのに、彼は個人を愛するという感情を失くさなかった。全体主義とは対極にある、きわめて個人的な感情を無意識に守っていたのだと考える。

中国によるチベット弾圧に対して市民がとった最も過酷な抗議行動が焼身講義である。一身に苦しみを背負う究極の非暴力抗議である。政府の弾圧から逃れられず、息苦しさに満ちた社会の中で祖国のために何かしなければと考えたのであろう女性は19歳で焼身抗議を遂げた。初めての一般女性であった。著者はその母親にインタビューをするのだが、母親は子供に対して、「大きな仕事をしたね。できることなら、そう言ってあげたい」と答える。チベット仏教では輪廻という考えが強くあり、人を助けることでその徳を積むことができると信じられているということだが、母親もそれを信じることによってなんとか娘の死を受け入れようとしているかのようである。

一時は米軍に追い込まれたタリバンであるが、その後、勢力を盛り返し、アフガニスタンでは再びイスラム原理主義を前面に押し出され、それは女性たちの権利も脅かしている。そんな中、「アフガン女性のための作文プロジェクト(AWWP)」というプロジェクトが始まった。代表はタリバン政権崩壊後に多国籍軍が発行する英語新聞の初の女性記者となったひとである。国中を回り、ひそかに女性たちを集め、詩やエッセーを書かないかと誘い、世界に発信している。女性たちは、今の自分たちは自由を得ることはできないけれども「あきらめないで」と伝え続けてゆくことで未来の社会は変えられると信じているという。

アメリカの同時多発テロの首謀者をウサマ・ビンラディンと断定したアメリカ政府はタリバンやアルカイダの関係者の摘発を強化する。懸賞付きの通報には誤報も多く、モーリタニア人の男性もそのひとりであった。その収容先がキューバ東部にあるグアナンタモ米軍基地内のテロ容疑者主要施設であった。そこは自由の象徴、民主主義に基づく法治国家であるアメリカとは思えないほどの過酷な尋問と拷問がおこなわれていた。

男性はイスラム教徒である。イスラム教というと原理主義的な思想を思い浮かべるが、本当は、イスラム教は「許すことと愛することを教える。自分に不当なことをしたひとを許し愛せば、聖者に近づく。」と教えるのだそうだ。「耐えろ。アラーは、最も愛する者を試すのだ。」という言葉が収容所の日々のなかで唯一の慰めだったと手記に残している。

人は基本的に、命じられて他人を苦しめたり、人が苦しんだりするのを見たくないものだ。自分の中の善意に従わず人を拷問した若い兵士は一生苦しむだろうと、冷静な目で兵士を観察し、拷問は、手を下す側の人間性を殺さなければ、できない行為で、命じられたものは精神的な傷を負ってしまう。それを憂い、自分を痛めつける兵士の将来を思いやる心をもっていたのである。

どの人も自分以外の誰かを思いやることで愛を取り戻したひとたちである。この本のタイトルはポル・ポト派の元少年兵のことが書かれた章のタイトルでもあるが、すべての人たちの心に共通するものであるように思う。しかし、その陰にはその愛ゆえに命を落とした人もその数倍はいたのであろうと思う。

こんな極限を生きるためには臨済録に書かれているような生き方をしないと精神がおかしくなっていきそうである。臨済録自体も中国の戦国時代に生まれた考え方であるが、混乱の時代には本来の自分の気持ちを含めて何もかも捨て去らねば生き延びることができないのであろうと思うと悲しくなってくる。臨済録とは、僕たちが日常の生きづらさというようなごくちっぽけな問題を解決するためのようなものではなかったのだと思い直したのである。

インタビューを受けた人の何人かはインタビュアーである著者が質問をする前に自分から話し始めたと書かれていた。それはきっと押し殺していた感情を残しておきたい、もしくは自分の心の中だけに留めていれば、いずれその重みに自分自身がつぶれてしまうという恐れからだったのかもしれない。それが、著者がやってきたことで一気にあふれ出したのだと思う。それほど極限の、カミソリよりも細い生死の境目をその時まで歩いてきたにちがいない。

チェチェン独立派は自分たちのアイデンティティを守るための聖戦を戦っているのだろうが、その手法は残酷である。ロシアのウクライナ侵攻に対してもゼレンスキーは国民に戦争することを強いている。もちろんそれは正義の戦いではあるのだろうが、一方では国民に死ぬことを強要しているということでもある。国を守ることは必要。しかしそこでは自分の中の善意に従わず苦しむ人がいる。

そして結局、答えは見つからない。

やはり重い本であった・・。