スティーヴン・ジェイ グールド/著 渡辺 政隆/訳 「フルハウス 生命の全容―四割打者の絶滅と進化の逆説」読了

著者は、「ワンダフル・ライフ」の著者である。

和訳の本のタイトルは上記の通りだが、原著のタイトルの副題は「The Spread of Excellence from Plato to Darwin」となっている。

「フルハウス」、「4番打者」、「プラトンからダーウィン」・・なんだか落語の三題噺のようである。

「フルハウス」とは家の中がいっぱいという意味でこれは生物界、この本は生物の進化について書かれているので生物進化の全容、「4番打者」は進化と進歩の違いを混同してしまっていることから出てくる理解不足、「プラトンからダーウィン」はその理解不足を生み出したものを表しているということがこの本を読みながらわかってくる。

人間という存在は地球上の生物の進化の中で最も成功した、そして、進化の当然の帰結が人間なのだと人間自身は考えているのだろうが、果たしてそうなのだろうかということを再度考察しているというのがこの本の内容だ。

「ワンダフル・ライフ」(1989年出版)でも、人類は進化の必然の結果として生まれたのではなく、たまたま偶然今の地位(地位というのもおこがましいが・・)にいるに過ぎないのだというような内容であったが、この本もそういう意味ではよく似た内容である。著者自身も、この本と「ワンダフル・ライフ」は対をなす本であると言っているが確かにそうなのだと思う。

「ワンダフル・ライフ」では発掘された化石の多様性から、この本では統計学的な面、哲学的な面からそれを証明しようとしている。

三題噺を見てゆくと、

「フルハウス」=「生命の全容」とは、先に書いた通り、生物進化の全容という意味で使われているが、今までに書かれてきた解説書は、各時代の一部のみ、それもその時代で一番目立つもののみをクローズアップしているのみであると著者はいう。例えばこんな感じである。

こういうのを見る限り、この時代(これは白亜紀の想像図)に恐竜以外は存在していなかったかのようである。これは白亜紀の想像図だけでなくその他の時代の想像図も同じようなものである。

なぜこういった想像図が描かれるのか、その背景は、生命というのは単純な構造から複雑なものへと進歩してゆくものである。時代ごとにもっとも進歩したものがその時代の覇者であるというような認識があるというのである。

ここで「進化」という言葉と「進歩」という言葉がこの本ではどのように定義されているかを記しておく。

ダーウィンは、「進化」というのは環境の変化にのみ適応する変化であると書いている。ガラパゴス諸島のフィンチの嘴が食べるものによって場所ごとに変わってゆくというやつである。対して、「進歩」というのは、生物が複雑化して様々な能力を高めてゆく方向性をいう。著者もダーウィンが使った言葉に倣っている。

もっとも進歩したものがその時代の覇者であるということに対するアンチテーゼとして大リーグの4割打者が消滅したのはなぜかということを考えている。生物は常に単純なものから複雑なものへと進歩してゆく運命なら打率4割どころか5割、10割という打者が生まれてもおかしくはない。しかし、実際は1941年以来、4割打者は生まれていない。イチローでさえ3割7分2厘までだった。ちなみにこれが21世紀の最高打率だそうだ。

なぜ4割打者は生まれなくなったのか。それは「右壁の法則」というものがあるというのである。

「右壁の法則」とは生物の能力には限界がある。例えば、オリンピック競技の100メートル走を考えた時、どれだけ速く走れるといっても、5秒で走ることができる人間が現れるとはとうてい考えられない。大リーグの打率でも、おそらく6割、7割という打率は生まれることはない。選手たちの打撃能力の分布のグラフを作るとき、そこには、これ以上は絶対に超えることはないという目盛り位置が右の端にある。それが「右壁」である。

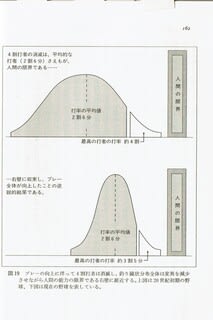

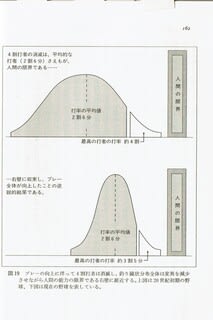

その右壁が4割打者を消滅させる過程はこんな感じである。

プロ野球の選手でも打撃が上手い選手、下手な選手いろいろいる。こういう選手たちの分布は、標準偏差として表すことができるが、大リーグの黎明期、そういうときにはものすごく上手い選手もいればものすごく下手な選手もいるので標準偏差の幅は広くなる。多分、草野球のチームのような状態だと思う。そんな時期はものすごく上手い選手は標準偏差のすそ野が広がり、かなり右のほうまで行くことができるので4割打者が生まれる余地がある。

選手たちの技術が向上してくると、選手間の力量のばらつきは少なくなってきて標準偏差の幅は狭くなってくる。加えて、標準偏差の山は高くなりその山の位置は右に移動(全員の技術が高くなっていく)する。しかし、右の端には超えられない壁があるので寸詰まりになる。それが、4割打者が消滅した理由なのである。事実、標準偏差の山になっている選手の打率はどの時代もおおむね2割6分と変わっていない。上手すぎる選手と下手すぎる選手がいなくなってきたのである。

なんだかこじつけのような論にも見えるが、選手の技術レベルが高くなって、バッターはヒットをたくさん打てなくなったというのはよくわかる。

そこに「プラトンからダーウィン」というキーワードが出てくる。このような事実が存在するにも関わらずなぜ進歩に対する偏見が存在するのか。それは、プラトン以来の哲学=イデア論がこの世界の科学的思考のベースになってきたからである。

イデア論とは、「時空を超越した非物体的・絶対的な永遠の実在」があるという考えである。

生物の進歩と重ね合わせて考えると、必然的にたどり着くべき生物としての絶対的なゴールが存在するというのである。おそらくそのゴールを達成できるのは人類のみであり、人類こそが絶対的な存在であるということだと考えてしまうことなのだろうと思う。

しかし、ダーウィンは先に書いた通り、進化は環境の変化のみにしか対応できない。複雑さが生まれるのは変異の繰り返しの結果に過ぎないのである。むしろ、複雑の極みである人類はその変異の繰り返しの結果として生まれてきたメジアンという存在ではなく、たまたま生まれ出た異端と言ってよい存在であるというのである。生物界の4割打者という感じであろうか・・。

実際、この地球上でもっとも繁栄している生物というと、バクテリアや細菌という原核生物であると言える。その数はもとより、種類についても100万種もあると言われる昆虫をはるかにしのいでいる。さらに人類が所属する哺乳類はというと4000種類しかない。人間なぞはマイノリティの極みなのである。

しかしながら、ダーウィンでさえ自身が見つけた進化の真実をそのまま信じることができなかった。ダーウィンはイギリス上流階級の出身で、ある意味選ばれた人であった。それは進歩した人類のなかでも最も進歩した階級の人であったように見える。その恩恵を受けている限りそれを正当化するためには生物は進歩し続けるものであり、最も進歩したものがその世界の覇者であると考えなければならなかったのである。

「種の起源」の中で、そのことに関してこう書かれている。『地球の歴史の中で連綿と続いてきた各時代の生物たちは、生活をかけた競争において先住者を打ち負かしてきており、その分だけ自然の階悌を上がっている。そう考えると、多くの古生物学者が感じつつもうまく定義できずにいる、全体の体制は進歩してきたという曖昧な感想の説明がつくかもしれない』ただ、それはなんとも歯切れの悪いもののように見える。

著者は明確には語ってはいないけれども、人間は確かに進歩した。この本は1996年にアメリカで出版されたのでその頃に比べるとさらに進歩したのかもしれない。コンピューターの急激な進歩はこの頃からである。世界は良くも悪くもひとつにつながり人間の右壁を飛び越えてしまう勢いなのかもしれない。しかし、それはたまたまの変異の繰り返しに過ぎなくて、実際現在でも地球上でもっとも繁栄しているのは細菌やバクテリアであるのは間違いがない。人間がどんなに頑張っても細菌やバクテリアを殲滅することはできないし、むしろ、核兵器で人間を滅ぼしてしまう方がはるかに容易い。だから、自分たちが地球の覇者であるとか、人間がそういう存在であるというなどと驕るのは全く思い違いであると言いたいのかもしれない。

ほんの少しだけ触れられている部分というと、地球の歴史もう一度やり直したとしても人類が再び現れるという可能性はほとんどないという表現のみだが、奢れるものは必ず滅びるのだと示唆をしているかのようである。

自然界ではマイノリティとマジョリティの間に主従関係はないけれども、人間界はそうはいかない。右壁の法則でいうと社長というのはその会社の中では突然変異を繰り返して生まれたたただ一人のマイノリティなのかもしれないが、それ以外のマジョリティは全員、たった一人のマイノリティに従わねばならない。

そうなってくると、自然界はバクテリアと細菌の世界だと声を大にして言っている人間は、人間世界ではただの負け犬であるのだということになってくる。そんなことを考えていると、僕は自然界に解き放たれたいと切に思うのである・・。

著者は、「ワンダフル・ライフ」の著者である。

和訳の本のタイトルは上記の通りだが、原著のタイトルの副題は「The Spread of Excellence from Plato to Darwin」となっている。

「フルハウス」、「4番打者」、「プラトンからダーウィン」・・なんだか落語の三題噺のようである。

「フルハウス」とは家の中がいっぱいという意味でこれは生物界、この本は生物の進化について書かれているので生物進化の全容、「4番打者」は進化と進歩の違いを混同してしまっていることから出てくる理解不足、「プラトンからダーウィン」はその理解不足を生み出したものを表しているということがこの本を読みながらわかってくる。

人間という存在は地球上の生物の進化の中で最も成功した、そして、進化の当然の帰結が人間なのだと人間自身は考えているのだろうが、果たしてそうなのだろうかということを再度考察しているというのがこの本の内容だ。

「ワンダフル・ライフ」(1989年出版)でも、人類は進化の必然の結果として生まれたのではなく、たまたま偶然今の地位(地位というのもおこがましいが・・)にいるに過ぎないのだというような内容であったが、この本もそういう意味ではよく似た内容である。著者自身も、この本と「ワンダフル・ライフ」は対をなす本であると言っているが確かにそうなのだと思う。

「ワンダフル・ライフ」では発掘された化石の多様性から、この本では統計学的な面、哲学的な面からそれを証明しようとしている。

三題噺を見てゆくと、

「フルハウス」=「生命の全容」とは、先に書いた通り、生物進化の全容という意味で使われているが、今までに書かれてきた解説書は、各時代の一部のみ、それもその時代で一番目立つもののみをクローズアップしているのみであると著者はいう。例えばこんな感じである。

こういうのを見る限り、この時代(これは白亜紀の想像図)に恐竜以外は存在していなかったかのようである。これは白亜紀の想像図だけでなくその他の時代の想像図も同じようなものである。

なぜこういった想像図が描かれるのか、その背景は、生命というのは単純な構造から複雑なものへと進歩してゆくものである。時代ごとにもっとも進歩したものがその時代の覇者であるというような認識があるというのである。

ここで「進化」という言葉と「進歩」という言葉がこの本ではどのように定義されているかを記しておく。

ダーウィンは、「進化」というのは環境の変化にのみ適応する変化であると書いている。ガラパゴス諸島のフィンチの嘴が食べるものによって場所ごとに変わってゆくというやつである。対して、「進歩」というのは、生物が複雑化して様々な能力を高めてゆく方向性をいう。著者もダーウィンが使った言葉に倣っている。

もっとも進歩したものがその時代の覇者であるということに対するアンチテーゼとして大リーグの4割打者が消滅したのはなぜかということを考えている。生物は常に単純なものから複雑なものへと進歩してゆく運命なら打率4割どころか5割、10割という打者が生まれてもおかしくはない。しかし、実際は1941年以来、4割打者は生まれていない。イチローでさえ3割7分2厘までだった。ちなみにこれが21世紀の最高打率だそうだ。

なぜ4割打者は生まれなくなったのか。それは「右壁の法則」というものがあるというのである。

「右壁の法則」とは生物の能力には限界がある。例えば、オリンピック競技の100メートル走を考えた時、どれだけ速く走れるといっても、5秒で走ることができる人間が現れるとはとうてい考えられない。大リーグの打率でも、おそらく6割、7割という打率は生まれることはない。選手たちの打撃能力の分布のグラフを作るとき、そこには、これ以上は絶対に超えることはないという目盛り位置が右の端にある。それが「右壁」である。

その右壁が4割打者を消滅させる過程はこんな感じである。

プロ野球の選手でも打撃が上手い選手、下手な選手いろいろいる。こういう選手たちの分布は、標準偏差として表すことができるが、大リーグの黎明期、そういうときにはものすごく上手い選手もいればものすごく下手な選手もいるので標準偏差の幅は広くなる。多分、草野球のチームのような状態だと思う。そんな時期はものすごく上手い選手は標準偏差のすそ野が広がり、かなり右のほうまで行くことができるので4割打者が生まれる余地がある。

選手たちの技術が向上してくると、選手間の力量のばらつきは少なくなってきて標準偏差の幅は狭くなってくる。加えて、標準偏差の山は高くなりその山の位置は右に移動(全員の技術が高くなっていく)する。しかし、右の端には超えられない壁があるので寸詰まりになる。それが、4割打者が消滅した理由なのである。事実、標準偏差の山になっている選手の打率はどの時代もおおむね2割6分と変わっていない。上手すぎる選手と下手すぎる選手がいなくなってきたのである。

なんだかこじつけのような論にも見えるが、選手の技術レベルが高くなって、バッターはヒットをたくさん打てなくなったというのはよくわかる。

そこに「プラトンからダーウィン」というキーワードが出てくる。このような事実が存在するにも関わらずなぜ進歩に対する偏見が存在するのか。それは、プラトン以来の哲学=イデア論がこの世界の科学的思考のベースになってきたからである。

イデア論とは、「時空を超越した非物体的・絶対的な永遠の実在」があるという考えである。

生物の進歩と重ね合わせて考えると、必然的にたどり着くべき生物としての絶対的なゴールが存在するというのである。おそらくそのゴールを達成できるのは人類のみであり、人類こそが絶対的な存在であるということだと考えてしまうことなのだろうと思う。

しかし、ダーウィンは先に書いた通り、進化は環境の変化のみにしか対応できない。複雑さが生まれるのは変異の繰り返しの結果に過ぎないのである。むしろ、複雑の極みである人類はその変異の繰り返しの結果として生まれてきたメジアンという存在ではなく、たまたま生まれ出た異端と言ってよい存在であるというのである。生物界の4割打者という感じであろうか・・。

実際、この地球上でもっとも繁栄している生物というと、バクテリアや細菌という原核生物であると言える。その数はもとより、種類についても100万種もあると言われる昆虫をはるかにしのいでいる。さらに人類が所属する哺乳類はというと4000種類しかない。人間なぞはマイノリティの極みなのである。

しかしながら、ダーウィンでさえ自身が見つけた進化の真実をそのまま信じることができなかった。ダーウィンはイギリス上流階級の出身で、ある意味選ばれた人であった。それは進歩した人類のなかでも最も進歩した階級の人であったように見える。その恩恵を受けている限りそれを正当化するためには生物は進歩し続けるものであり、最も進歩したものがその世界の覇者であると考えなければならなかったのである。

「種の起源」の中で、そのことに関してこう書かれている。『地球の歴史の中で連綿と続いてきた各時代の生物たちは、生活をかけた競争において先住者を打ち負かしてきており、その分だけ自然の階悌を上がっている。そう考えると、多くの古生物学者が感じつつもうまく定義できずにいる、全体の体制は進歩してきたという曖昧な感想の説明がつくかもしれない』ただ、それはなんとも歯切れの悪いもののように見える。

著者は明確には語ってはいないけれども、人間は確かに進歩した。この本は1996年にアメリカで出版されたのでその頃に比べるとさらに進歩したのかもしれない。コンピューターの急激な進歩はこの頃からである。世界は良くも悪くもひとつにつながり人間の右壁を飛び越えてしまう勢いなのかもしれない。しかし、それはたまたまの変異の繰り返しに過ぎなくて、実際現在でも地球上でもっとも繁栄しているのは細菌やバクテリアであるのは間違いがない。人間がどんなに頑張っても細菌やバクテリアを殲滅することはできないし、むしろ、核兵器で人間を滅ぼしてしまう方がはるかに容易い。だから、自分たちが地球の覇者であるとか、人間がそういう存在であるというなどと驕るのは全く思い違いであると言いたいのかもしれない。

ほんの少しだけ触れられている部分というと、地球の歴史もう一度やり直したとしても人類が再び現れるという可能性はほとんどないという表現のみだが、奢れるものは必ず滅びるのだと示唆をしているかのようである。

自然界ではマイノリティとマジョリティの間に主従関係はないけれども、人間界はそうはいかない。右壁の法則でいうと社長というのはその会社の中では突然変異を繰り返して生まれたたただ一人のマイノリティなのかもしれないが、それ以外のマジョリティは全員、たった一人のマイノリティに従わねばならない。

そうなってくると、自然界はバクテリアと細菌の世界だと声を大にして言っている人間は、人間世界ではただの負け犬であるのだということになってくる。そんなことを考えていると、僕は自然界に解き放たれたいと切に思うのである・・。