気が付いたら、更新が3か月以上も空いてしまったが(ネウロズの告知はカウントせず)、皆さんはいかがお過ごしだろうか。私はその間、ずっとガザ情勢を追っていたのだが、それ以外にも、ペルシア語のオンラインレッスンを受けて(週一)予習復習宿題にアホほど時間をかけたり、使うアテはないけどやり始めちゃったからしょうがなく続けているフランス語をじみじみ独習したり、新しい言語に上書きされてアラビア語トルコ語イタリア語を忘れてしまわないようにリフレッシュのためのトレーニングをしたり(シャドーイングとか翻訳とか)、ネットばかり見ていてはイカンとほんのちょっと読書をしてみたり、毎日家に座るか寝るかしてばかりで筋肉が衰えていずれ寝たきりになるんじゃないかという懸念があるため気休めにラジオ体操をしたり、日課となっている夜のベンチ飲みにせっせと出勤したりしていて、なかなか文章を書く態勢に入れずにいた。無職なので時間はあったのだが、なにしろ一日の稼働時間が少ないもんでね…それに、ちょっと間が空くと書き方を忘れちゃうので、再開するのが大変でね…(長年ブログやってるくせに)

言い訳はこれくらいにして、今回は当初の予告通り、2010年12月に書いた記事「ナビー・サーレハのデモ~毎週金曜日の小さなインティファーダ~(1)」(これ)の後編の再現を試みる。当時書いてアップした記事(これ)が、後で見直していた時に誤字を発見して訂正しようとしたらなぜか丸ごと消えてしまっていたので(魔法?)、かすかな記憶とピンボケの写真を頼りに再現してみるつもりだ。ちゃんと再現できてなくても、やろうとしたこと自体が尊いということで、勘弁してやってくださいね~(どんな時でも自分を褒める高度な能力を身に着けた私)

前編にも書いたが、2010年11月の良く晴れた金曜日の朝、私はパレスチナ西岸地区南部ヘブロンでの短期滞在を終えてエルサレムに帰る前、パレスチナ支援団体ISMのボランティアの外国人の若者たちと一緒に毎週金曜恒例のデモに参加すべく、西岸のラーマッラー近郊ナビー・サーレハ村に向かったのだった。

この日はナビー・サーレハに繋がる道路をイスラエル軍が閉鎖していたため、道なき道を約30分歩いてようやくたどり着いた。到着してからしばらくして、「アラファト死去6周年記念会」という、しょぼめ(演説予定の政治家の大半が道路封鎖で来られなかったため)のイベントが開始し、それが終わった後、いよいよデモ行進が始まった。

イベント会場で出会った女の子。今はもう大人の女性になっていることだろう。

ウィキペディアによると、ナビー・サーレハ村で毎週金曜日、お昼の集団礼拝の後に占領に対する抗議デモをするようになったのは、2009年のことだった。村に近接するイスラエルの入植地が拡大され、村人が利用していた水源が入植者らによって占領されたことがきっかけだったようだ。水資源は死活問題だからね。

私が訪れたのはその翌年で、まだデモを始めてからさほど経っていなかったせいか、長年毎週デモをやって幾分マンネリ化したビリン村のそれとは違い、村人が気合を入れて総出で参加している感じだった。ビリン村のデモは1時間かそこらで終了していたが、ナビー・サーレハではお昼から日没まで数時間、ずっと続いていた。

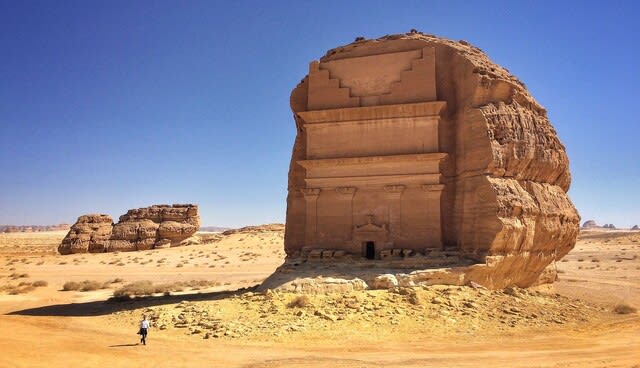

なお、村の名前はイスラムの預言者サーレハに由来する(النبي صالح ナビ―・サーレハ、ナビーالنبي は「預言者」の意)。預言者サーレハは、岩を割ってラクダを出現させるという奇跡を起こしたとコーランに記載されているらしい。なお、この預言者はサウジの世界遺産「マダーイン・サーレハ」(مدائن صالح)の名前の起源にもなっている(参考)。マダーイン・サーレハは、ヨルダンのペトラ遺跡と同様、ナバテア人の考古遺跡だ。

マダーイン・サーレハ

閑話休題…

村人たちがデモ行進を開始したので、私はその最後尾に付いて行った。一緒に来たISMのボランティアの外国人たちは、写真を撮るため前の方に行ったのだが、私はびびりなので、デモでは後ろの方を歩くことにしていた。その方が、催涙ガス弾があまり飛んでこないと思ったのだ。わざわざデモに参加するために来たけど、こわいものはこわいんだもん…

しかし、デモ隊が丘のふもとの道を行進している時、丘の上に待機していたイスラエル兵たちが下に向けて催涙ガス弾を発射したため、列の前方も後方も区別なくガスを浴びることになった。辺り一帯がガスのため白い靄に包まれたようになった。行進の列が乱れ、参加者の動きがバラバラになる。

ビリン村で経験済みだったが、催涙ガス弾を吸うと、一瞬目の前が暗くなり、目が痛んで涙が止まらなくなる。それだけではなく、ガス弾が直接当たると怪我をするし、運が悪ければ失明し、もっと運が悪ければ死ぬ。

ちょうどすぐそばに、コンクリで出来た障壁のようなものがあったので、私は他の数人と共に、その陰に隠れたが、近くでイスラエル兵をめがけて投石をする若者がいたので、辺りにガス弾がガスガス降ってきた。いや~ん…

私が涙を流しながら途方に暮れていると、それを見た近所のおじいさんが気の毒に思ったのか、よかったらうちの家で休んで行きなさいと言ってくれたので、付いて行くことにした。彼は足を引きずって杖を突いていたが、ひきしまった表情で背筋を伸ばした、ロマンスグレーの紳士だった。そんなに高齢ではないのかもしれない。

彼の家はすぐ近くにあった。2階か3階建ての1戸建ての大きな家で、表通りから階段を上ったところに玄関があり、1階に広い居間(客間兼用?)と台所などがあった。おじいさんに連れられて突然やってきた謎の東洋人の私を、かわいいおばあちゃんが出迎えてくれた。おじいさんの奥さんだ。2,3歳くらいのかわいらしい女の子と、小学校低学年くらいの男の子もいる。老夫婦の孫らしい。

おばあちゃんと孫息子

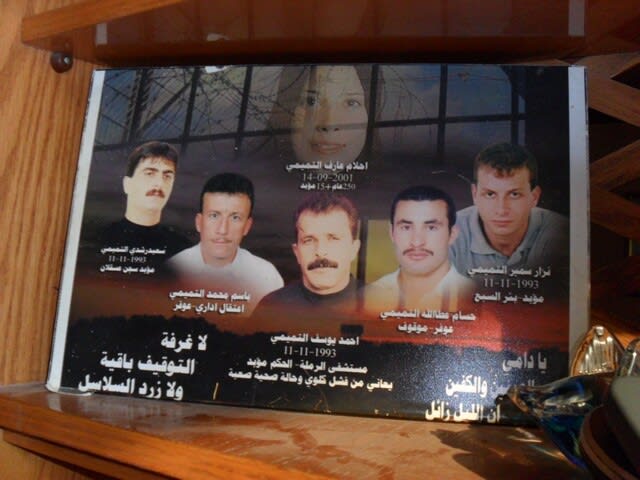

老夫婦の娘さんは、イスラエルの刑務所にいるそうで、写真を見せてくれた。

全員家族?

私がビリン村のデモに参加したことがあると言うと、おじいさんは真顔になって、「ナビー・サーレハのデモは、ガザの次に死者が多いことで有名なんだよ」と、どことなく「ビリン村と一緒にしてもらっちゃ困るぜ」と言いたげな気配を漂わせながら宣言した。こういう殉教者自慢って、パレスチナあるある…?

おばあちゃんは家族の事や村の苦境(ユダヤ過激派の入植者に水源を取られて苦労していることなど)を色々説明してくれたが、私のアラビア語能力が足りないため、よく分からない部分が多かった。おばあちゃんは私の反応をあまり気にせず、がんがん喋っていたが。

彼らには英語が話せる若い娘さんもいて、私のために呼びだしてくれたが、彼女は他に用事があったため、すぐまた出て行った。孫息子君も、外に行ってデモに参加したいと言い出したが、おばあちゃんが「あんたはまだ小さいからダメ!」と首根っこをつかんで止め、私も「そうそう、デモは危ないからここにいなよ~」と加勢した。

おばあちゃんが紅茶をいれてくれ、みんなで居間に座ってお茶を飲むことになった。私はデモに参加しに来たのに、ひとんちに上がり込んでお茶を飲んでいて、いいんだろうか・・・

見回すと、テラスには若い女の子が2人いて、周辺地域で繰り広げられているデモ隊とイスラエル兵らの攻防の様子を撮影していた。イスラエル兵がパレスチナ人に暴力を働いた際に証拠を残すためだ。おじいさんによると、彼女たちはデモに参加しに来たイスラエル人だそうだ。パレスチナ人に連帯して、テルアビブ辺りからデモに参加しに来るイスラエル人はけっこういるのだ。

おばあちゃんは彼女たちにも、中に入ってお茶をどうぞと声をかけたが、彼女たちは微笑みながら辞退して、いつ催涙ガス弾が飛んでくるかわからないテラスでクールに撮影を続けていた。2人とも美人で勇敢で、カッコいいなあ~

窓の外の丘の上には、イスラエル軍の戦車と兵士数人が見える。おじいさんが孫娘に「丘の上に誰がいる?」と尋ねると、たどたどしく「ジェーシュ!」(軍)と答えたので、みんなで大笑いした。パレスチナ人の子供は、小さい時からそういう単語を覚えていくのね…

外でなにか大きな音がしたと思ったら、玄関前の階段に催涙ガス弾が飛んできていた。

くわばら、くわばら…

近所の家から騒ぐ声が聞こえたので、おばあちゃんが窓から様子を見たら、通りでイスラエル兵が発射したガス弾がその家に飛び込んで、カーテンが燃えたという。こわ…

おばあちゃんは全ての窓を閉じてから、私を半地下に連れて行き、そこに置いてある壊れた窓ガラスを見せて、「イスラエル兵が壊したのよ!」と説明してくれた。以前のデモの時に、イスラエル兵が通り沿いの家の窓ガラスを叩いて、割って回ったらしい。やつら何のためにそんなことするねん…

この家は斜面に立っているので、半地下階は、通りに面している側は地下だが、裏庭に面している方は地上に出ている。私がアンマンで住んでいたアパートと同じ造りだ。

おばあちゃんはついでに裏口から出て、敷地内をチェックする。ここにも催涙ガス弾が飛んできていた。

けんのん、けんのん…

1階に戻ってみたら、おじいさんの姿が消えていた。出かけたのかと思ったら、テラスの片隅にいて、イスラエル兵のいる辺りに向けて、必死の面持ちで石を投げていた。彼の中で、そしておそらくパレスチナ人全体の中で長年蓄積された怒りが、投石というささやかな抵抗の形で発散されているのを感じた。

私はパレスチナでデモに参加するようになってから、平和的デモにおける投石という暴力行為に疑問を感じていたのだが、彼の姿を見ているうちに、その疑問が払拭された。長い年月の中でイスラエルの軍や入植者に受けた度重なる暴力や収監(おじいさんも刑務所に入れられたことがある)、父祖代々の土地の略奪を思うと、そして相手は完全武装した軍人であることを思うと、投石なんて暴力のうちに入らないと思ったのだ。だって軍服を着てヘルメットをかぶって銃を向けてくる相手に遠くから石を投げるくらい、なんでもないことじゃないだろうか。せめてもの抵抗の印、象徴的な行為といえるだろう。

当時はそんな風に思っただけだったが、今は投石だけではなく、イスラエルの長年の占領と暴力に対するパレスチナの武装抵抗も、正当化できると思っている。平和主義でなんとかなる相手と、そうでない相手が存在すると思うのだ。イスラエルがそのどちらであるかは明らかだ。

テラスの向こうの風景は白くけぶっている…催涙ガスで

おばあちゃんは孫たちに遅い昼ご飯を食べさせ、「金曜日はいつもこんなだから、大したものはないけど、良かったらどうぞ」と私にも勧めてくれた。骨付きの鶏肉入りのよく煮込んだ野菜スープとパンと、オリーブ。それに、目玉焼きを作って1品増やしていた。ビリン村でお世話になった家でも、品数を増やすために目玉焼きを作っていた気がする。パレスチナの主婦の知恵か。

写真は撮り損ねたが(撮れよ)、この野菜スープが滋味たっぷりのしみじみした味わいで絶品だった。オリーブの漬物も手作りで、フレッシュな味わい。パンも当然美味しかった。やはりパレスチナの家庭料理は美味しいよなあと思いつつ、遠慮なく食べる。

そうこうしているうちに日が暮れてきて、イスラエル兵らを乗せた戦車が村から去って行った。デモが終わったのだ。テラスにいたイスラエル人の女の子たちも引き上げて行った。私は結局、最初から最後までひとんちにいたことになる。まあいいか、そういう参加の仕方もありだろう(ということにしておいて下さい)。

おばあちゃんたちにお茶と食事のお礼を言って、外に出て帰りのバスを探していたら、一緒に来たISMの人達に遭遇した。わりと仲良くなったフランス人の男の子と、もう1人(彼も欧州の若者)だ。「君どこにいたの?心配して探したよ!」と言われ、「ごめん、村の人の家に上がり込んでご飯食べてお茶飲んでた」と正直に答えたら、すごくウケた。よかった、怒られなくて…彼らはずっと外にいて、ガスを吸いながらデモの写真を撮っていたらしい。若いのに、エライ人たちだ。

バスが出るまでの間、デモ参加者をねぎらう夕食会があるというので、彼らと一緒にそれに参加してから帰った。なんだか食べてばかりだ…

メインはパレスチナ料理のムサッハン(鶏肉と玉ねぎをパンにのせて焼いたスマック風味のオーブン料理)で、それ以外にもファラーフェルとかサラダとか色々あった。デモに参加するためよそから来たボランティアのために、村の女性たちが用意してくれたらしい。私はムサッハンを食べるのはこの時が初めてだったので、こればかり食べていたが(当然美味しかった)、外国人ボランティア(イスラエル人も)はベジタリアンが多くて、あまり減っていなかった。彼らはファラーフェルばかり食べていた。パレスチナでボランティアをするタイプの人は、ベジタリアンが多いのだ。彼らにとってパレスチナ支援と菜食は、倫理的に関連するのかもしれない。

食事が終わってからしばらくして、ようやくバスが出て、東エルサレムの下宿に帰った時には、かなり夜遅くなっていた。疲れたが、お腹はいっぱいだった。食べてばっかりだったからな…

そんなわけで、ナビー・サーレハのデモは非常に楽しかった。デモ自体にはほとんど参加してないけどね…

次回はグリーンライン内のイスラエルの街や西岸のヘブロン以外の街を旅した時のことを書こうと思う。エルサレムについても書けたら書いて、長すぎるようなら次に回す。もうろくに覚えていないし、写真もほとんど撮っていないので(痛恨)、ざっと流すだけの内容になると思うが、悪しからず…

パレスチナブログの追記を早く終えて、一昨年の旅行記に戻り、それが終わったら、去年の旅行記をなるべく早く書いてしまいたいが、いつ終わるかな…

「あわてない あわてない ひと休み ひと休み」

いらすとやさんの一休さんのイラスト探したら、これしかなかった。輪投げ??

関係ないけど、「イラスト」って和製英語だよな…

(続く)