お天気がよかったら宇治川派流を歩く予定でしたが、

あいにくの雨。

竹田街道から逢来橋、そこから水辺を歩き、長建寺見学、

弁天橋から大倉酒造一帯を歩くことになりました。

名残の紅葉、美しいですね。

元薩摩藩屋敷が大倉酒造になっているとのことで、とても広大な敷地です。

足元には散り紅葉。

桜ですね。春には花を見に来なくては。

長建寺入口で記念撮影。

弁天橋の欄干には琵琶。

今日気がついた、弁天さんをまつる長建寺の関係で弁天橋なのね。

この橋を渡ると素敵な飲食店がありました。

雰囲気いいですね。

そしてその先には、大倉酒造(月桂冠)の町並み。

大倉記念館の入口で。

見学には45分かかるとのことで、今回は売店のみで出てきました。

お豆腐に合うお醤油、お豆腐が作れるにがり付きの豆乳、奈良漬け、お酒などが販売されていました。

お店の人曰く、市販の豆乳は乳化剤が使われているので、

にがりをくわえてもお豆腐にならないけれど、

ここで販売しているものは乳化剤無添加なので豆腐になります・・・。

表札は大倉さんですが事務所なのか、実際お住まいになっているのか・・・?

ここから「月の蔵人」はすぐそば。

ランチは30食限定のお料理をとりました。

最初にざる豆腐、

一回目は何もつけずに二回目は塩をつけて三回目は出汁でと食べ方指定です。

何もつけなくてもお豆腐の濃厚な味がとってもクリーミー。

あっという間に完食です。

ひとつひとつは少量なんだけれど、ゆっくり食べていたらすっかりおなかいっぱいになりました。

これで1,980円ってとってもお得感。

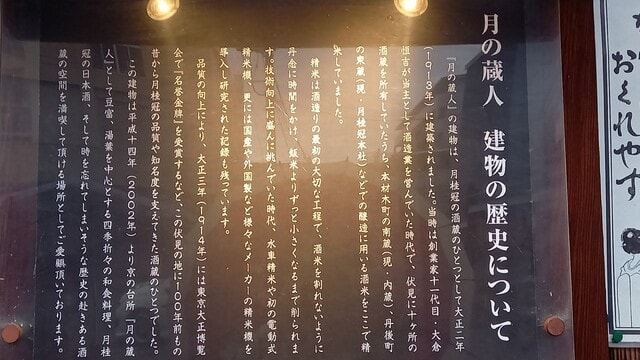

建物は大正時代に作られた酒蔵の一つ、

お酒に使い酒米を精米していたところ、と紹介されています。

お食事をすませてまた竹田街道のバス停へ。

バス一本で行ける伏見の町並み。

本数が1時間に一本しかないのが難点、うっとこはどこの田舎やねん。ブツブツ・・・。

雨のせいで足元悪かったけれど、名残の紅葉を楽しめました。

雨も歩いている間は小降り、帰ってきてから本降りになりました。

ありがたいこと。