原産地は中国で、古い時代に日本に渡来したものといわれ、本州から九州に分布しています。学名は、「Iris japonica」で、4-5月頃に木陰などややじめじめした場所で群生して咲きます。アヤメ科の多年草で、根茎が横に伸びて増えます。花は、小さく一日花ですが、約一ヶ月くらいは次から次に咲いてきます。アヤメ科らしく花びらは反り返っており、柔らかい気品のある白紫色に見えたりします。花言葉は「決心」「抵抗」だそうです。もう少しやわらかい美しい花言葉が似合うかな?

学名は「Hyacinthus orientalis」で、地中海地方原産のユリ科・多年草です。小学生の頃ビンに入れて水耕栽培して観察したことを覚えている人も多いと思います。秋に球根を植えると、春風が吹くころに咲き、庭いっぱいに甘い芳香を放ちます。球根は花が終わってからそのまま土のなかに放置しても翌年咲きますが、手入れが悪いからでしょうか、だんだん花が小さくなりますね。花言葉は「控えめな愛」「悲哀」だそうです。

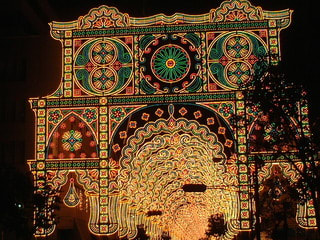

12月8日から今年も神戸ルミナリエが始まりましたね。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の被害者の追悼と、早期の復興を願って同年12月に始まりました。

この写真は2003年12月に撮影したものです。2003年は「光の地平線」がテーマでした。2006年は「空の魅惑」だそうです。ルミナリエの意味とか神戸ルミナリエの毎年のテーマや画像などをご覧になりたい方は、神戸ルミナリエHP (http://www.kobe-luminarie.jp/)をご覧下さい。

この写真は2003年12月に撮影したものです。2003年は「光の地平線」がテーマでした。2006年は「空の魅惑」だそうです。ルミナリエの意味とか神戸ルミナリエの毎年のテーマや画像などをご覧になりたい方は、神戸ルミナリエHP (http://www.kobe-luminarie.jp/)をご覧下さい。

ペルーが原産地、茎がつる性で、学名は「Tropaeolum majus」と言い、ノウゼンハレン科の1年草です。比較的香りが良いことや食用にもなることから、ハーブとしても有名ですね。葉の大きさは湿度とか温度とかによって変わりますね。条件が良い場合は、半径3~4cmくらいの大きさになります。味はクレソンに似ています。この花をサラダにして食べる人もいるようです。花言葉は硬派で「愛国心」だそうです。

5月初旬に撮影しました。鯉のぼりのポールの天辺に着いている矢車に花の形が似ていることから「ヤグルマソウ」と名付けられたようです。濃い色のブルーの花は何となく妖艶で好きな花です。学名は「Centaurea cyanus」でキク科の1年草です。葉が矢車に似たもう一つのヤグルマソウがあることから、植物図鑑では「ヤグルマギク」で出ていました。(http://www1.kcn.ne.jp/~sueminam/)

初夏から初秋の頃まで比較的長い期間咲いています。

花言葉は「優雅」「幸福感」だそうです。何となくそんな感じのする美しい花ですね。

初夏から初秋の頃まで比較的長い期間咲いています。

花言葉は「優雅」「幸福感」だそうです。何となくそんな感じのする美しい花ですね。

この花は、北アメリカが原産地でキク科の多年草です。6月初旬に自宅で撮影しました。八重咲きなどの品種も園芸店で売られていますね。初夏から咲き始めて次から次へと咲きますので、長い間楽しめます。切花にして部屋においても華やかですよ。繁殖力が強いのか年々増えて一面黄色のようになります。他の植物を押しのけても咲く強い植物ですね。(今年は多すぎて狭い庭では他の植物に悪いので除草しました。)近くの公園や土手などでも群生するように咲きますので直ぐにわかります。遠くから見ると、一重の黄色いコスモスと見間違うほどですから注意しましょう。黄色のコスモスより色が鮮やかかもしれませんね。葉も形が違いますね。花言葉は「きらびやか」だそうです。確かに群生して咲く様は遠くからもわかりますし、鮮やかな色が煌びやかな感じを受けますね。