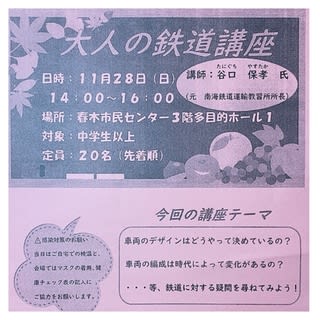

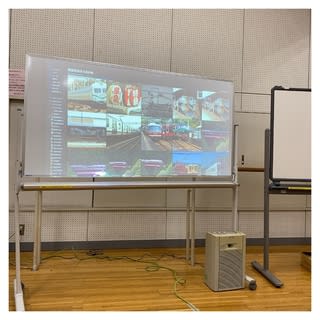

「関西ローカル鉄道のここがすごい!」

ナカノシマ大学・2020年2月講座・

今回の、ナカノシマ大学は、

「関西ローカル鉄道物語」・田中輝美さんの出版記念の講演会。

「大阪」

阪堺電軌軌道・・・愛される「ちん電」、その波瀾万丈。

水間鉄道・・・由緒正しき参詣鉄道の挑戦。

「和歌山」

紀州鉄道・・・日本最短のローカル私鉄・

和歌山鉄道・・・たま電車に乗って、ローカル鉄道について考えてみた。

「滋賀」

近江鉄道・・・「わざと古い」のも生きる道。

信楽高原鉄道・・・4度もの危機を乗り越えて。

「兵庫」

北条鉄道・・・力を合わせてつくる、「みんなの鉄道」。

神戸電鉄・・・街から山へ。登って下りて。

「京都」

叡山電鉄・・・日常と非日常をデザインでつなぐ。

京都丹後鉄道・・・街と一緒に人をつくる。

京福電気鉄道・・・古都を駆け抜ける路面電車。

近場ですが、車で行くのではなく、逆に電車に乗りに、

ゆっくりと歩いて探索、歳をとればとるほど、この電車の探索は・・

からだにも、こころにも、良いようで・・・

是非、春になれば「散歩人生」、実践したいですな。

「関西ローカル鉄道のここがすごい!」

これは、水間鉄道の列車の前につけられている、ヘッドマーク。

10日間、一万円でオリジナルのを付けて走って貰える。

家族の誕生日や結婚記念日、お祝いごとや応援メッセージ、

プロポーズまで自由に使われている。

今回、版元に出版のお祝いにと約束ごとで実現、3月には実際走るらしい。

著者の田中輝美さん

その出来あがったばかりのヘッドマークの前で、田中さん、パチリ。

お話は、鉄道大好き、ローカル心から応援。

衰退してゆくローカル鉄道と思われながら、この10年間の間に

全国で6割りの会社がお客様が企業努力で増えている。

でも、鉄道と地域は運命共同体、一度止めてしまうと、二度と復活はありえない。

だからこそ、ローカル鉄道を、地域資源ととらえ、、地域の暮らす人、

全国の鉄道ファンで、その鉄道資源を活かさなければと、力説される。

「関西ローカル鉄道物語」・田中輝美

2月27日発売、その前に手にすることができました。

前田さんが大いに刺激を受けた、

黒田一樹さんの「すごいぞ!私鉄王国・関西」

水間鉄道貸切車両でゆく車庫見学の旅

来たる、2月24日(月・祝日)の午後、貝塚駅から水間観音駅の車庫へ。

日本で唯一、「オリジナル」東急7000系が見れるとか、

正直言って、鉄道オタクでは無いので、その価値はあまり解かっては

いないんですが、まあ鉄道好きの息子と一緒に出かけてみようと・・・・。