連休により、いつもより1週間ずらしての開催。

皆さん課題の工作は前回で完了したので、新たな工作を作ってもらうことにした。

1.冷蔵庫開閉タイマ/カウンタ(エレキジャック№21)

オリジナルでは2連のマイクロスイッチを使う様になっているが、面倒なのでストップウォッチと歩数計の電池同士を接続しスイッチ1個で出来る様にダイオードORにした(まだ実証していないが)。

オリジナルでは2連のマイクロスイッチを使う様になっているが、面倒なのでストップウォッチと歩数計の電池同士を接続しスイッチ1個で出来る様にダイオードORにした(まだ実証していないが)。

回路基板は簡単に出来るのだが、ストップウォッチの改造が大変そうだ(基板と接点が接触で行っているので)。

2.2周波によるサイレン音発生回路(トラ技2011/1号別冊付録)

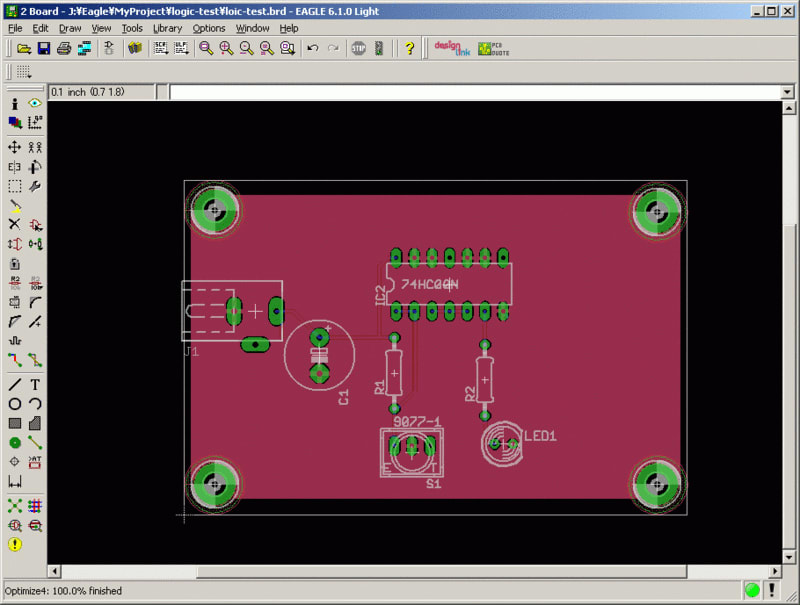

![]() タイマーIC(LMC555)を2個使用したもので、中学生には、これを作ってもらう様にし、配線図を書いてみた。

タイマーIC(LMC555)を2個使用したもので、中学生には、これを作ってもらう様にし、配線図を書いてみた。

タイマーICはいろんな用途に使えるので、工作マニアには面白い。

部品を集め製作開始。

3.315MHz無線によるデーター伝送

以前のブログで紹介したが、有線では正常に受信/表示(0~Fまでのボタンを押し、これが受信側で正常に表示されるかLED4個とLCD表示で確認)するものの無線にすると表示されないというもので、プログラムを吉本先生にデバックしてもらいながら確認を行った。

現在データー伝送速度は9600bpsで送られていたので2400bpsにスピードダウンしたところ動作したので更に1200bpsに落としてみたところ15m以上は届く様になった。

また、送受信機も種類が多く組み合わせを試してみたところ、相性?が有る様で、それ以外では動作しなかった。

あとは受信アンテナを付けてみて距離がどれだけ伸びるか実験する予定。

4.焦電センサーによる物体検知

先日のブログで紹介した現物を持って行き、皆さんに見てもらい動作原理を説明。

無方向性デュアルセンサー(RE46B)を入手したので、今後実験してみたい。