水平に実装されている基板に付いているチップLEDを表面から見られる様にという要望が有り、以前のブログで三角アクリルの失敗例を書いたが、今度は光ファイバーで製作してみた。 使用した光ファイバーは三菱レイヨン製3AP144 エスカ 1.0φ/30mで共立エレショップより購入(1415円)。

使用した光ファイバーは三菱レイヨン製3AP144 エスカ 1.0φ/30mで共立エレショップより購入(1415円)。

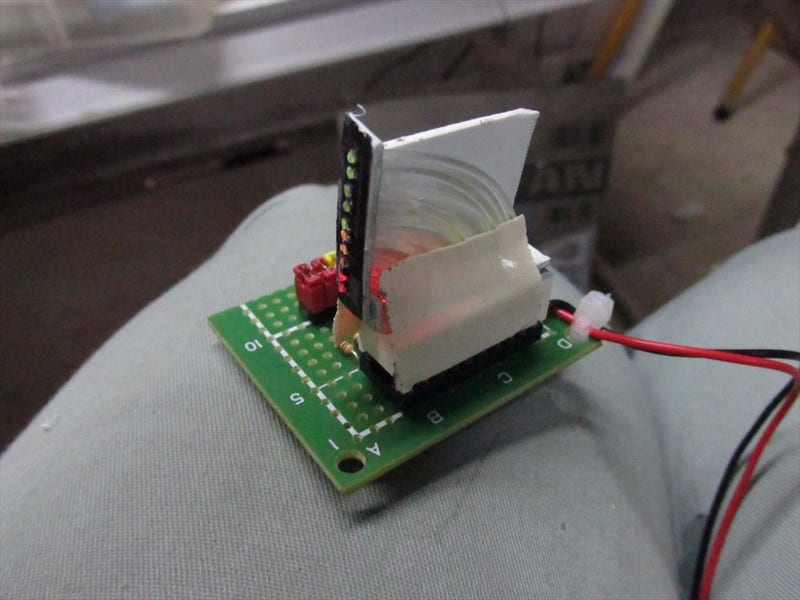

プラ板に受光/発光用にφ1の穴を開けて直角に曲げる(写真では別々に切って接着してあるが)。

プラ板に受光/発光用にφ1の穴を開けて直角に曲げる(写真では別々に切って接着してあるが)。

発光側は油性インクで黒く塗りつぶす。

その穴にファイバーを通して長めにカットしておく。

私は、そのまま突っ込んだが、熱を加えて滑らかに90度に曲げると綺麗に仕上がる様だ。 直角が出る様に更に側面に直角に切った板を接着。ファイバーも穴の内側に接着剤を流し込む。

直角が出る様に更に側面に直角に切った板を接着。ファイバーも穴の内側に接着剤を流し込む。

固定出来たところで、プラ板面でカットする。本来はカッターで水平に切るのが良いのだが、私はニッパーで切断した。

評価用にバーグラフ表示LEDの治具を製作し、これに製作したファイバーをテープ止めする。

評価用にバーグラフ表示LEDの治具を製作し、これに製作したファイバーをテープ止めする。

工作は雑だった(ドリルが折れてしまい、押し込んで開けた関係で並びがジグザグになってしまった)が、問題無く表面から光が確認出来た。

知り合いの電設さん経由で相談が有り、古い(築26年)蛍光灯式和室ペンダント照明器具が壊れたが、高級品(細かい組子造り)で、愛着が有るので、修理ついでに外形はそのままでLED化(従来よりも明るく)出来ないかと相談が有った。 外した照明器具(内寸530□)は40W+32Wサークラインでインバータ式になっている。

外した照明器具(内寸530□)は40W+32Wサークラインでインバータ式になっている。

市販のLEDシーリングライトをカタログで調べると、8畳用(φ500)は間違いなく入る寸法だが、10畳用(φ600)は従来の枠より大きい。

ネットでダウンロードした取説や内部写真から、中身(発光部)は一回り小さいだろうと、10畳用のPanasonic LEDシーリングライト ~10畳 HH-LC662A を発注し、今日届いた。

カバーを外して見ると、板金は一体物で、切断しないと入らない。

カバーを外して見ると、板金は一体物で、切断しないと入らない。

ベビーサンダーで4方向切断して、切断面はスプレー塗装する。

取付は、従来器具のインバータ部分をそっくり外して丸型フル引掛シーリングWG5015Wをタッピンねじ止めすると合いそうだ。

下穴を開けてタッピンねじ止め。「カチット取り付け」方式アダプターを引掛シーリングにはめ込み、次に本体をカチット音がするまで押し込む。丁度良い寸法だった。

下穴を開けてタッピンねじ止め。「カチット取り付け」方式アダプターを引掛シーリングにはめ込み、次に本体をカチット音がするまで押し込む。丁度良い寸法だった。

従来器具の隙間パッキンのスポンジはボロボロになって取れてくるので一旦全て剥がす。

普通のすきまテープでも良いのだが、寿命を考えて防水用を購入して貼り付けた。

普通のすきまテープでも良いのだが、寿命を考えて防水用を購入して貼り付けた。

枠に本体を入れるのだが、切断がギリギリだった関係でロック機構が、従来の手順ではぶつかり入らないので、逆の方向(ロック部分を先に差し込み、ずらしながらヒンジに引掛ける様にする)で取付を行った。

LEDだから、今後交換することは無いだろうということで、このままで良しとする。

AC100Vを接続して、リモコンを操作するが動作せず。説明書通り時刻/CHの設定を行うとカバーを通して問題無くコントロール(明るさ、色合い、タイマー、常夜灯)出来た。

AC100Vを接続して、リモコンを操作するが動作せず。説明書通り時刻/CHの設定を行うとカバーを通して問題無くコントロール(明るさ、色合い、タイマー、常夜灯)出来た。

やはり、リング状のムラは出るが、従来のサークラインと同等なので、良しとする。側面にも照明は回り込んでて問題無さそうだ。

AC100V機器の改造となりますので、本記事は参考とされ、個人で改造される場合には自己責任の元、対応下さい。

愛車のエブリィワゴンだが、後部ハッチドアのウィンドウォッシャー液だけが出ないので、独立しているのか後部のウォッシャータンクを探したが無い。結果的にはボンネット内の共通タンクから、個別モーターで出していた。ウォッシャー液は入っているし、モーターも動作している。

愛車のエブリィワゴンだが、後部ハッチドアのウィンドウォッシャー液だけが出ないので、独立しているのか後部のウォッシャータンクを探したが無い。結果的にはボンネット内の共通タンクから、個別モーターで出していた。ウォッシャー液は入っているし、モーターも動作している。 ハッチを調べるが、パイプ経路は板金で囲まれており、直接は見えない。ウォッシャー噴出部の裏側に蓋が有り、そこにパイプが見えるので、引いてみると抜けてしまった。

ハッチを調べるが、パイプ経路は板金で囲まれており、直接は見えない。ウォッシャー噴出部の裏側に蓋が有り、そこにパイプが見えるので、引いてみると抜けてしまった。

ジョイント接続になってるのかもと、その位置にある、ゴム製蛇腹を外して、テープをほどいてみると、その部分でパイプが切れていた。

どうやって接続しようかと、身の回りの物を思い浮かべると、今朝、ダッシュボード内にストローが有ったのを思い出し、合わせてみるとパイプの外径とストローの内径がドンピシャ!

どうやって接続しようかと、身の回りの物を思い浮かべると、今朝、ダッシュボード内にストローが有ったのを思い出し、合わせてみるとパイプの外径とストローの内径がドンピシャ!

早速、ストロー内にパイプを両側から差込み、接合部は接着固定して動作確認。

問題無く、ウォッシャー液が出る様になったのでテープを巻いて蛇腹を差し込んで修理完了。

先日のブログで315MHz送受信機を紹介したが、今日は台風一過の晴天になったので、屋外で到達距離を確認してみた。比較の為に2.4GHzのTOCOSワイヤレスエンジン~マイコンモジュールTWE-Lite も一緒に行った。

先日のブログで315MHz送受信機を紹介したが、今日は台風一過の晴天になったので、屋外で到達距離を確認してみた。比較の為に2.4GHzのTOCOSワイヤレスエンジン~マイコンモジュールTWE-Lite も一緒に行った。

見通しでは、ほぼ同じで300m程度だが、建物の影(木造だが)になると2.4GHzは届かなくなる傾向にある。100m以下に落ちた。

前日、生涯学習センター(鉄筋コンクリート作り)の屋内で確認した時は、ほぼ同じ距離だった。

クランクの通路で、直接見えない状態だったが、50m以上は届いていると思う。

aitendoで販売している4CHタイプの送受信機だが、送信機を大出力タイプに、受信機を高感度タイプにしたら、どこまで距離を伸ばせるか改造してみた。

それぞれの送受信部のモジュールを交換する。

それぞれの送受信部のモジュールを交換する。

送信モジュールは[RF315-9912B]

受信モジュールは[ASK-RXB6-315]

送信モジュールは元基板に接着し、ソケッドヘッダで接続。

受信モジュールもソケットヘッダを元基板に半田付け・接着で固定。

受信機は12V用リレーを使用しているので、6Vの鉛蓄電池から供給する様にaitendoの昇圧電源モジュール[DC-DC2577ADJ] 販売価格: 780円を使用した。入力電圧3.5V以上だと昇圧する。 受信モジュールは5V用でメイン基板の5V-3端子レギュレータから供給している。

受信機は12V用リレーを使用しているので、6Vの鉛蓄電池から供給する様にaitendoの昇圧電源モジュール[DC-DC2577ADJ] 販売価格: 780円を使用した。入力電圧3.5V以上だと昇圧する。 受信モジュールは5V用でメイン基板の5V-3端子レギュレータから供給している。

送信側はオリジナルの12Vアルカリ電池を取り敢えず使用した(電池ホルダーが裸の状態で電池の固定が出来ないのでプラ板でボックスを製作してはめ込む)が消費電流が約30mAと大きくなるので、これもDC/DCが必要になるかも。

最初、動作せず。

受信ユニットの出力にはデジタル信号がちゃんと出ている。

エンコーダ、デコーダICの組み合わせ(ペアリング)によっては、クロック設定用の外部抵抗値を変える必要が有り、受信側をペアリング発振抵抗(Rosc)値対応表により変更したら正常に動作する様になった。

エンコーダ、デコーダICの組み合わせ(ペアリング)によっては、クロック設定用の外部抵抗値を変える必要が有り、受信側をペアリング発振抵抗(Rosc)値対応表により変更したら正常に動作する様になった。

デコーダーはPT2272-L4(ラッチタイプ)が使われているが、ジャンパーピンでラッチ/モーメンタリの切り替えが出来る。また、送信ボタンを離してから受信リレーがOFFになる時間が長すぎるので、時定数のコンデンサを47uFか10uFに変更した。

到達距離を1人で確認しようと、トランシーバーをモニター状態にしたが、これだと、その電波が影響して距離が伸びない様だ。

ブザー音を聞きながらだなので、見通し200m程度は届く様だ。

後日2人で正式に測定したいと思う。

今月のおもちゃ病院で、時計が動かないという症状で入院となった「キティちゃん置時計」だが、手持ちの100円目覚まし時計のムーブメントそのまま使用するには時分秒針のはめ込み径が小さくそのままでは使えないので、電磁石コイル及び発振回路を移植してみたが動作せず、原因はメカの摩擦が大きいと思われる。

次に100円ショップの掛け時計が使えないかセリアで予備を含め2個購入。見た目は秒針が付いていない(キティちゃん置時計は秒針有り)が、中心部のキャップがそれらしいと判断。

次に100円ショップの掛け時計が使えないかセリアで予備を含め2個購入。見た目は秒針が付いていない(キティちゃん置時計は秒針有り)が、中心部のキャップがそれらしいと判断。

早速、針の差込みを確認すると全く同じ。秒針もキャップを外した部分に差し込むとピッタリ一致。ヤッター!

早速、針の差込みを確認すると全く同じ。秒針もキャップを外した部分に差し込むとピッタリ一致。ヤッター!

時計本体にムーブメントを移植。各針同士が接触しそうなので、モールドを少し曲げてやる。

電池を入れると、問題無く動作した。

YAMAHA CA-1000Ⅱで聴いていると、時々クリック音の入る時がある。

状況を確認すると、蛍光灯のON/OFFと同期している。

更に詳しく調べると、全ての蛍光灯が出るわけでは無く、特に雑音発生の大きいのは2ヶ所だけで、そのタイプはグローランプ点灯式(安定器内蔵)で、電球タイプ蛍光灯やLEDランプは皆無だった。

グローランプが悪さをしてるかも、と電子式に交換しても大して変わらず。それというのも、ONする時よりOFFする時の雑音が極端に大きいからだ。この雑音もOFFするタイミングにより変わる。多分、正弦波の位相で、一番電圧の高いところで発生しているのかも知れない。

試しに、バリスタ、コンデンサを線間に入れて見たが変わらず。

オシロで線間をモニターしても、見える様なサージは検出されなかった。

CA-1000Ⅱは、以前アマチュア無線でもアンプアイが発生していたもので、回路的なのか外部雑音に弱い様だ。ボリュームを0にしても、少しは聞こえるので、パワーアンプ部にも直接入り込んでいる様だ。

これ以上の調査・改善は望めないので、発生側を変更するしか無い様だ。

【続編】

そういえば、超音波洗浄機修理用としてインバータ式蛍光灯用のハーフブリッジドライバIC(IR2155)を秋月から入手(200円)してあったことを思い出した。

構成回路はトラ技2013/1号のP154/155に載っている。

外付け部品は寄せ集めで作れそうなので、時間の空いた時に挑戦してみよう。

但し、直接AC100V回路に入るので、自己責任で行う必要がある。

液晶と表示用IC(SC3610)はaitendoで以前から販売されていて興味が有ったので購入してあったが、製作する暇が無くて、そのままになっていたところ、aitendoでキット化[AKIT-3610]したものが販売されたので、早速購入し製作して見た。製作は「電子工作サークル」のメンバーに教材としてお願いした。

ICのピッチが狭くフラットなランドタイプなので、難しいみたいで、この部分は私が手伝って半田付けした。15Wのはんだ鏝では容量不足で25Wに変えたら作業がやりやすくなった。

動作電圧は3~3.3Vで、本当は良く無い(ICは7Vまで動作)のだが、丁度リチウムポリマー電池が有ったので接続。

動作電圧は3~3.3Vで、本当は良く無い(ICは7Vまで動作)のだが、丁度リチウムポリマー電池が有ったので接続。

時計とタイマー設定は出来たので、どうやら動作はしている様だ。

持ち帰って、周波数カウンター部の動作を見てみる。

●FMでは発振器出力周波数から中間周波数10.7MHzをマイナスした値が表示される。

MAX380MHzまでは少し誤差が出るがカウントする様だ。

MAX380MHzまでは少し誤差が出るがカウントする様だ。

完全に動作するのは280MHzまで(仕様では149.9MHzだが)。

10.7MHz入力で0MHz表示で、更に入力を0.7MHzにすると表示は990MHzとなる。

10.7MHz入力で0MHz表示で、更に入力を0.7MHzにすると表示は990MHzとなる。

1000MHzに対して+-が逆転する様だ。

●AMでは発振器出力周波数から中間周波数455kHzをマイナスした値が表示される。

9455kHz入力で9000kHz表示。

9455kHz入力で9000kHz表示。

100.455MHz入力で0MHz表示。

99.455MHz入力で9000kHz表示。

レンジを変更して

455kHz入力で0kHz表示。

455kHz入力で0kHz表示。

450kHz入力で9995kHz表示。

454kHz入力で9999kHz表示。

10000kHzに対して+-が逆転する様だ。

ということで、ズバリの入力周波数は表示されないので、周波数カウンター単体として使うには難しい様だ。隠し端子(NC表示)でその辺の機能が無いものかプルダウンやプルアップしてみたがやはりNCの様だ。

引き続き、本来の用途であるアナログのFM/AMラジオに接続して確認してみたいと思う。

発振出力0.3V以上が必要で、アンプが必要になるかも知れない(回路例は掲載されている)。

【10/20ラジオに接続】

電子工作サークルの空き時間を利用して、ラジオの局発に接続してみた。

電子工作サークルの空き時間を利用して、ラジオの局発に接続してみた。

使用したのは「防災用ラジオ」で、購入して3ヶ月しか経っていないのに、急に電源が入ったりというトラブルで、購入先に交換を依頼したら、新品を送るので、不良品は返却しないでも良いというので、気兼ねなく改造することにしたものだ。

ICはCD1691CBだったが、データーシートが、その時無かったのでオシロで波形を観測。5番ピンにAMの局発信号(P-P0.4V)が出ていたので47PFを接続してカウンターに接続したところ、問題無く受信周波数が表示された。

ICはCD1691CBだったが、データーシートが、その時無かったのでオシロで波形を観測。5番ピンにAMの局発信号(P-P0.4V)が出ていたので47PFを接続してカウンターに接続したところ、問題無く受信周波数が表示された。

FMは7番ピンだが、出力電圧が低くてカウントしないので、データーシートにあるアンプが必要の様だ。

除草剤の噴霧用としてパナソニック製の電池式噴霧器を使っていたが、急に噴霧が出なくなった。

除草剤の噴霧用としてパナソニック製の電池式噴霧器を使っていたが、急に噴霧が出なくなった。

実は、先日のおもちゃ病院で仁平ドクターが同様な噴霧器を持って来て、修理していて、私が持っていた秋月から入手したモーターが丁度同じ形状で交換したところ治ったので、私のも同じ原因かと分解してみた。

モーターは正常に回っている様だが、水を吸わせると、ポンプ出力口からの水勢が弱い。

モーターは正常に回っている様だが、水を吸わせると、ポンプ出力口からの水勢が弱い。

吸い込みパイプの先端を見ると、フィルタの網に綿埃りが付着していて、詰まっているのが原因だった。

埃を取り除くと、正常に噴霧が出る様になった。

説明書も見なかったので分解してしまったが、タンク部分はひねると外れる構造になっており、これを最初にやってみれば分解する必要もなく解決出来たのだが。

説明書も見なかったので分解してしまったが、タンク部分はひねると外れる構造になっており、これを最初にやってみれば分解する必要もなく解決出来たのだが。

今月は、恒例の茨城県生涯学習センター主催「県西フェスタ 地域の絆2013」が開催され、通常のおもちゃ病院の他に、2日間開院した。

10/5(土)6件の依頼、10/6(日)1件の依頼と、例年に比べると低調だった。

私は、実家で用事が有ったので帰省し、出られないので他のドクターにお願いした。

原因としては、電池劣化、電池接点腐食、スイッチ接触不良、断線と、全て電気的故障で、鉛バッテリー交換を除いては修理完了して、お渡しした。

番外品で、ラミネーターの修理依頼が有った。

電源スイッチが破損していて、各ドクターも色々と試行錯誤して対処いただいたが、やはり動作しないというので入院し私が預かって修理することになった。

やはり修理不能で、ネットで探すと、まるっきり同じ物がマルツパーツ館で入手出来ることが分かり注文した。【KCD1-106A-101011BB】価格は100円と安かったが送料のが高くついた。

ついでに防水キャップも入手。交換すると、ピッタリ同じで簡単に修理完了。

10/12(土)定期開催日だけあって、10件の依頼が有った。以下が内容。

1.電池ボックス固定ねじの山欠け、ドライバーが合わない

2.電池劣化(音声が誤動作する)、スイッチ接触不良、断線

3.プラレール:ドア外れ、動輪車輪軸穴摩耗

4.真鍮製オルゴール人形、ロウ付け外れにて半田付け対応

5.置時計動かず、入院で対応中

生まれ故郷の能代市の、金勇で10/5「音楽(おと)のある東北~みんなあの時のまま音楽祭~

因幡晃」コンサートの有ることを検索で偶然知り、チケットを早くに予約していた。

金勇は、旧料亭で、秋田杉をふんだんに使った歴史的建造物で、国登録有形文化財に登録されています。

車で夜の12時頃出発、10/4の朝、実家に着いて、その日は海の幸を味わうために、深浦にある「ドライブイン福寿草」まで姉とドライブ。

車で夜の12時頃出発、10/4の朝、実家に着いて、その日は海の幸を味わうために、深浦にある「ドライブイン福寿草」まで姉とドライブ。

海がまじかに見える高台にあり、眺めも良い。

天候にも恵まれ、遠くの風力発電所も見える。32倍デジタルズームでパチリ

シーズンも終わりなのか、帰る時には貸切りでした。

シーズンも終わりなのか、帰る時には貸切りでした。

刺身定食(1400円)、イカ焼き(500円)、サザエのつぼ焼き(250円)を注文。どれも新鮮ですごく美味しかった。

刺身定食(1400円)、イカ焼き(500円)、サザエのつぼ焼き(250円)を注文。どれも新鮮ですごく美味しかった。

帰る途中にある喫茶店により美味しいコーヒーをいただく。ここも眺望がすばらしい。

能代2日目、コンサート当日の午前中は買い物をし、お昼は近くのレストランで叔母様夫妻に馬肉ステーキをご馳走になる。

能代2日目、コンサート当日の午前中は買い物をし、お昼は近くのレストランで叔母様夫妻に馬肉ステーキをご馳走になる。

金勇までは実家から歩いても5分位で着く。開始まで時間が少し有り、文化財の各部屋の説明を聞きながらまわった。

コンサートは、金勇の2階大広間の畳にパイプいすを並べて100人程度集まった。

因幡晃さん(能代からさらに青森県に近い大館市の出身)を生で見るのは初めてで、興奮する。

レコードでは何度も聴いたことのある透き通った哀愁のある歌声で13曲とアンコール3曲の16曲を歌ってくれた。終わってCD購入の方へのサイン会が有るというので購入しサインをしてもらう。握手をしてもらったが、ごつい手をしていたのには以外だった。 コンサートの模様は翌日の地元紙にも掲載されたとのこと。姉が写真を送ってくれました。

コンサートの模様は翌日の地元紙にも掲載されたとのこと。姉が写真を送ってくれました。

夜は、きりたんぽ鍋でも食べようと出掛けたが売り切れで、代わりに「クジラ鍋」を注文。

これも、能代でないと味わうことが出来ない絶品の鍋である。

食事の帰りは二人で近くのカラオケボックスで、因幡晃の歌も歌って、余韻を味わう。

能代駅前のロータリーには、すこしけばい?イルミネーションが光っていた。

能代駅前のロータリーには、すこしけばい?イルミネーションが光っていた。

10/6は、甥のいる仙台に向けて出発。

私の勝手な押し付けで、ジャンク品を修理したFM/AMチューナーを贈呈するために。

日帰りで帰る予定だったが、夜はどしゃ降りで、利休で特上牛タン定食を食べたら帰る気力が無くなり一泊することになった。

日帰りで帰る予定だったが、夜はどしゃ降りで、利休で特上牛タン定食を食べたら帰る気力が無くなり一泊することになった。

翌日帰路につく