居間のコンポで使用しているYAMAHA製FM/AMチューナーのCT-800だが、最近ダイヤル指針が途中で止まったりして具合が悪いので中を見てみた。

居間のコンポで使用しているYAMAHA製FM/AMチューナーのCT-800だが、最近ダイヤル指針が途中で止まったりして具合が悪いので中を見てみた。

YAMAHAらしいアルミ色で統一した、すっきりした美しさで、ダイヤル指針は昔でいうと計算尺のカーソル(間接照明がまた美しい)を思い出させる。

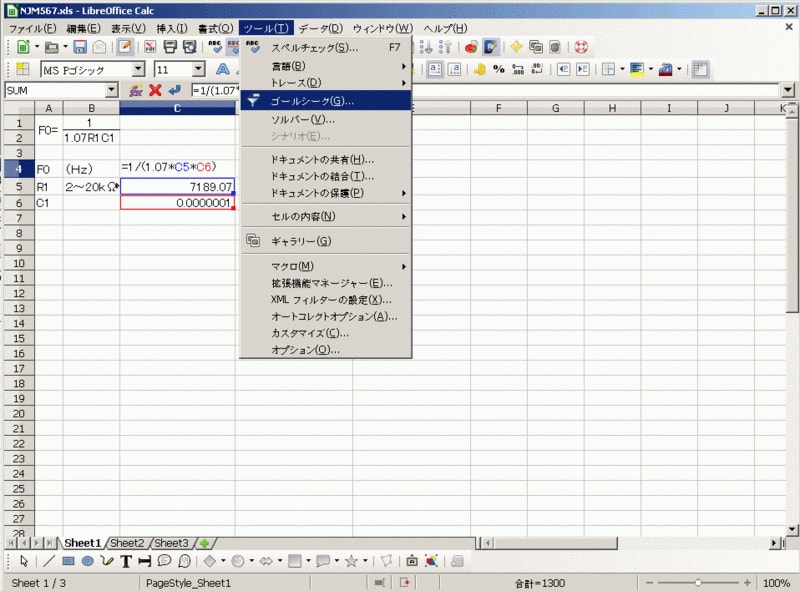

すっきりした外観とは正反対で、内部はディスクリート部品がふんだんに使われており、マニアとしては興味が湧く。

すっきりした外観とは正反対で、内部はディスクリート部品がふんだんに使われており、マニアとしては興味が湧く。

ダイヤルを動かしている機構も少し複雑で、動滑車が2個使われている。減速比を大きくするためだろう。 スムーズで動かなかったのは、ダイヤルに紐を巻き付けているシャフトが汚れてスリップしていたのが原因の様だ。

スムーズで動かなかったのは、ダイヤルに紐を巻き付けているシャフトが汚れてスリップしていたのが原因の様だ。

エチルアルコールを綿棒につけて清浄すると、スリップが無くなりスムーズに動く様になった。

念のため、各プーリーのシャフトにはセラミックグリスを塗布した。

エアチェックすると、NHK-FMからユーミンの懐かしい曲が聞こえて来た。

その他の写真もついでに

以前のブログで、故障した小学校の校内放映設備(VHF-2CH使用)の緊急対応用として私のβデッキを貸し出して対応してもらった件を紹介した。

再度、使うことは無いということで、返却してもらったが、今後も何か有った時の対応用としてヤフオクでビデオカメラ用のRFアダプタを落札(450円)して改造(コネクタが専用の為)することにした。

再度、使うことは無いということで、返却してもらったが、今後も何か有った時の対応用としてヤフオクでビデオカメラ用のRFアダプタを落札(450円)して改造(コネクタが専用の為)することにした。

ケースを分解するが、シールの裏側にもねじが2本有ったので、シールを剥がして外す。

基板には入力信号名がプリントされているので、現在接続されているケーブルを外し、同梱されていたRCAプラグ付きケーブルの反対側(ビデオ接続用の専用コネクタが付いている)を切断し、芯線を接続し直す。

基板には入力信号名がプリントされているので、現在接続されているケーブルを外し、同梱されていたRCAプラグ付きケーブルの反対側(ビデオ接続用の専用コネクタが付いている)を切断し、芯線を接続し直す。

電源はDC8Vと有ったので、手持ちのACアダプターを探すと、ラベル表示無しアダプタの電圧が8Vだったので、これを使うことにした。尚、可変電源で確認したところでは12Vでも使える様だ(発熱の保障は出来ないが)。

本来はコネクタ接続にしないと「電取法」に引っ掛かるので、やってはいけないのだが、プラグ側を切断して、芯線を接続した。

ハンディ受信機でモニターすると、信号(CH1/CH2)は出ている様なので、蓋をして、TVに接続してみる。

ハンディ受信機でモニターすると、信号(CH1/CH2)は出ている様なので、蓋をして、TVに接続してみる。

周波数からすると、音声信号キャリア(FM変調)の様だ。

古いアナログTVに接続するが、リモコンが見つからず2CHに合わせられないので1CHに切り替える。

地デジチューナーを接続すると、ちゃんと映像と音声が出た。

地デジチューナーを接続すると、ちゃんと映像と音声が出た。

音声入力はモノラルなので、ステレオとしては送れませんので、その際にはモノラル変換(合成)が必要です。

従弟の火災設備工事の手伝いをしているが、火災報知の信号で離れた場所にも警報を知らせることが出来ないかと相談を受け、送受信機にはTOCOSワイヤレスエンジン~マイコンモジュールTWE-Lite を使用することにして、火災報知には設備で一般に使用しているベルを使用することに。前日に交換して不要となった中古品が有ったので調べる。

火災報知設備の標準2次側電圧がDC24Vなので、ベルもそれに対応している。

火災報知設備の標準2次側電圧がDC24Vなので、ベルもそれに対応している。

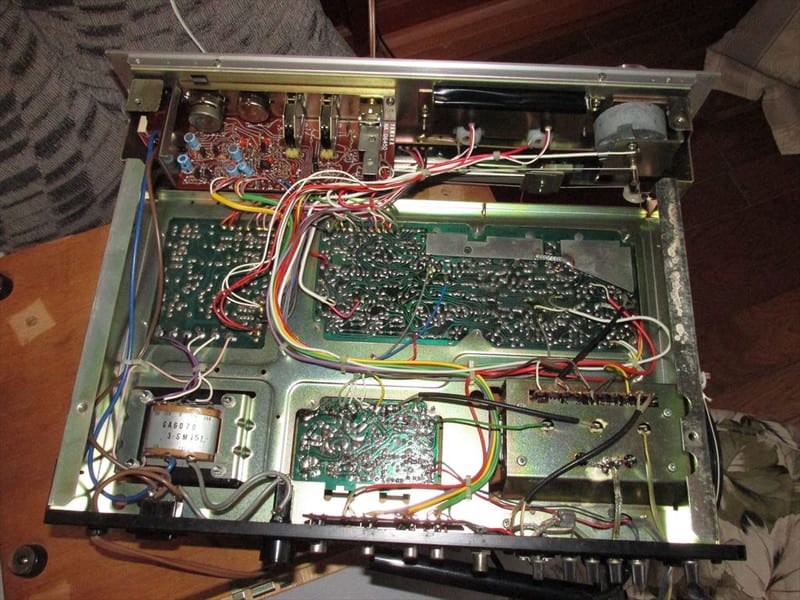

消費電流が10mAと、想像していたより(昔の電磁石のイメージ)かなり少ないので、聞いたら中身はモーターが入っていてカムにより鳴動させているという。

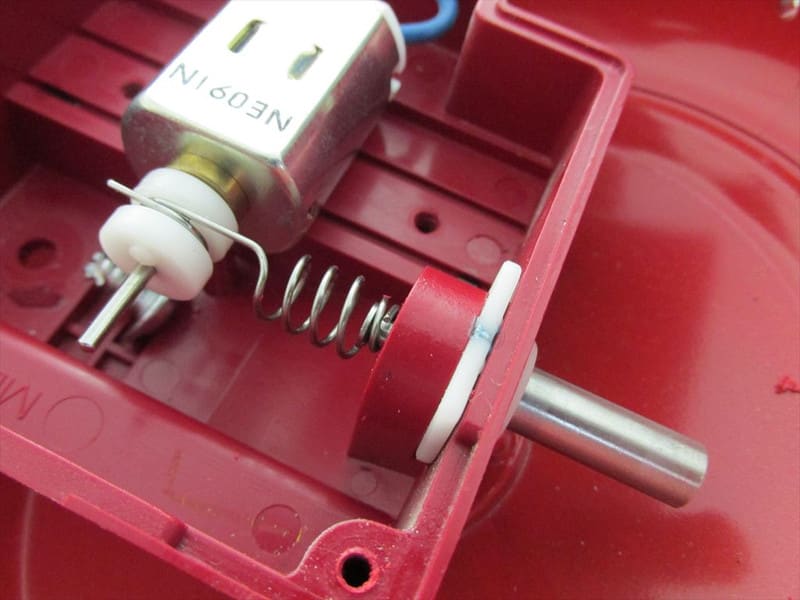

分解した写真です。

分解した写真です。

模型用マブチモーターの本体を伸ばした様な形状のモーターが使われており、シャフトにはカム状のプーリーが差し込まれており、これにスプリングを介してロッドが付いている。

デモ機はDC24Vが無くても動作確認出来る様に6Vの鉛蓄電池を昇圧するaitendo製13-16V出力昇圧DC-DCコンバータ[AKIT-15V34063] (実際は基板のみ購入して手持ち部品を使用)を使用して製作。24Vまで出力出来る様にツェナーダイオードは18V用を、半固定抵抗は10kΩを使用。

デモ機はDC24Vが無くても動作確認出来る様に6Vの鉛蓄電池を昇圧するaitendo製13-16V出力昇圧DC-DCコンバータ[AKIT-15V34063] (実際は基板のみ購入して手持ち部品を使用)を使用して製作。24Vまで出力出来る様にツェナーダイオードは18V用を、半固定抵抗は10kΩを使用。

特性的には、入力電圧5.5V以上で動作、出力電圧範囲は19.4~25.2V(ボリュームの回転方向は逆でした)となった。

ベルを接続すると、問題無く鳴動した。

次は無線モジュールを動作させる基板製作に取り掛かる。

ST-3500は、私が社会人になって初めて購入した思い出のFM/AMチューナーで、思い入れのある機種で、バリコンが壊れたままの同機では、いろいろと実験用に使っている。

ST-3500は、私が社会人になって初めて購入した思い出のFM/AMチューナーで、思い入れのある機種で、バリコンが壊れたままの同機では、いろいろと実験用に使っている。

今回、ヤフオクでジャンク扱い品が1000円で出品されていたので、愛機には悪いが落札した。(生産台数が多かったのか、現在でもジャンク扱い品が1000円で出品されています)

ジャンク品の説明としては、良くある「電源確認のみで、動作は確認してない」というものだった。

到着して、電源をONすると、AM/FM共に音声出力が出ない。

FMはメーターは動作して受信は出来ている様だが、聞こえてこない(正確には、周波数センターの前後の狭い範囲で音が出るが、センターでは聞こえなくなる)。だがミュートをOFFにすると音が出てくる。それでもステレオインジケータランプは点灯しない(後述で、これはランプ切れが原因)。

AMは、アンテナを接続したら、受信出来た。今までの経験では、この機種はAMの受信感度が悪い様だ。 チューナーの修理・調整記事を多く書かれているBLUESS Laboratoryさんのブログを見ると、同じ症状で「FM MUTING IF AMP」の同調コイルを調整したら治ったと有ったので、実際やってみると、その通りで MUTING の外れる最大レベルとなる様に合わせた。写真の様に、少しずれが有った。

チューナーの修理・調整記事を多く書かれているBLUESS Laboratoryさんのブログを見ると、同じ症状で「FM MUTING IF AMP」の同調コイルを調整したら治ったと有ったので、実際やってみると、その通りで MUTING の外れる最大レベルとなる様に合わせた。写真の様に、少しずれが有った。

最終的にトラッキング調整も行ったが、殆どずれは無かった。

以前のブログを見たら、ジャンク修理品のST‐8200も同じ原因だった(回路も類似している)。

AFC機能が有り、同調作動後5秒で掛かるので、調整には注意が必要だ。

ス テレオインジケーターだが、測定器でステレオのL/Rを切り替えると、L/R出力もその様に変化するので、心配していたMPX回路は正常に動作しており、単にランプ切れの様なので、明日交換してみる。

テレオインジケーターだが、測定器でステレオのL/Rを切り替えると、L/R出力もその様に変化するので、心配していたMPX回路は正常に動作しており、単にランプ切れの様なので、明日交換してみる。

ちなみにMPXのICにはSN76115Nが使用されており、これにはHA1156Wが互換有りそうだ。若松で入手可能(262円)である。

他社のチューナーと異なり電源のメイン回路がマイナス(-21V)なので、頭の中で変換しなければならず、難しい。

【9/21】ランプ交換

交換前に手持ちのランプ(12V用らしい)を基板の端子に接続すると、ステレオ受信でちゃんと点灯するので、交換作業に取り掛かる。

交換前に手持ちのランプ(12V用らしい)を基板の端子に接続すると、ステレオ受信でちゃんと点灯するので、交換作業に取り掛かる。

といっても、横行ダイヤルバックライトのランプハウジングを外すだけで、ランプが現れる。

寸法が一緒だったので差し込み、表面から点灯状態を確認するが問題無いので、接着固定する。

寸法が一緒だったので差し込み、表面から点灯状態を確認するが問題無いので、接着固定する。

ランプ電圧は13.15Vだった。 せっかくなので、手元にあったLUXMAN製T-550と聴き比べてみた。

せっかくなので、手元にあったLUXMAN製T-550と聴き比べてみた。

ST-3500の方が帯域は広そうです。

ただし、これが影響するのかステレオの限界レベルではT-550のが雑音は気になりませんでした。

定格上でも一般のチューナーは周波数特性が20Hz~15kHzなのに対し17kHzまでのびていて、当時、私が購入するにあたって、この性能とAMのダイアルがリニア変化することが機種決定の理由でした。

当時は寮生活で同期生が、同時期にパイオニアのチューナー(TX-810かTX-910だったと記憶)を購入。聴き比べをしたことが有りましたが、ST-3500のが混変調も強かった記憶が有ります。

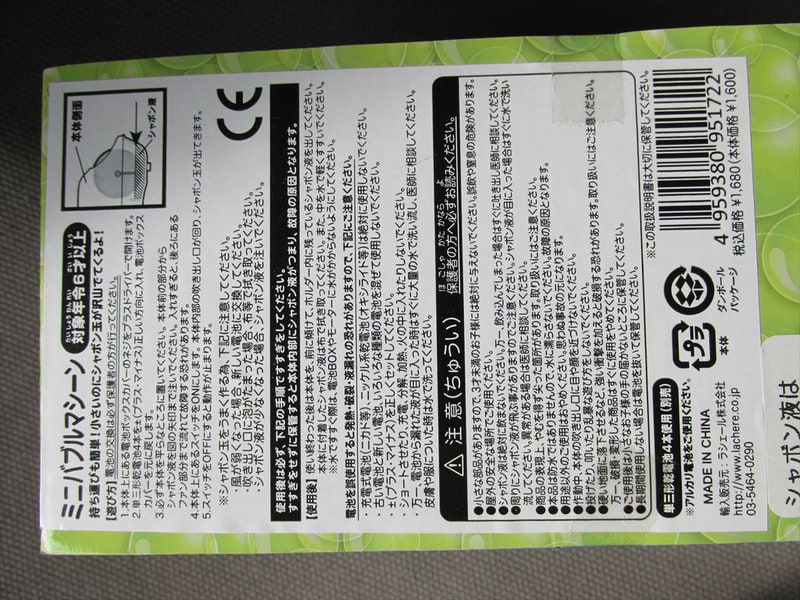

おもちゃ修理の勉強用として注文しておいた【ミニバブルマシン】が届いたので、早速、試運転して見た。構造上は、先日のブログで紹介したマシンと同様だが、ミニというだけあって。並べるとかなり小ぶりである。電池も単三×4本と小さい。

おもちゃ修理の勉強用として注文しておいた【ミニバブルマシン】が届いたので、早速、試運転して見た。構造上は、先日のブログで紹介したマシンと同様だが、ミニというだけあって。並べるとかなり小ぶりである。電池も単三×4本と小さい。

早速、シャボン玉液を入れてスイッチを入れるとシャボン玉は同様に出るが、ファン側でガーガー音がする。シャボン玉液が、ファンのブロックにも溢れ出して、これをファンで撹拌している様だ。

早速、シャボン玉液を入れてスイッチを入れるとシャボン玉は同様に出るが、ファン側でガーガー音がする。シャボン玉液が、ファンのブロックにも溢れ出して、これをファンで撹拌している様だ。

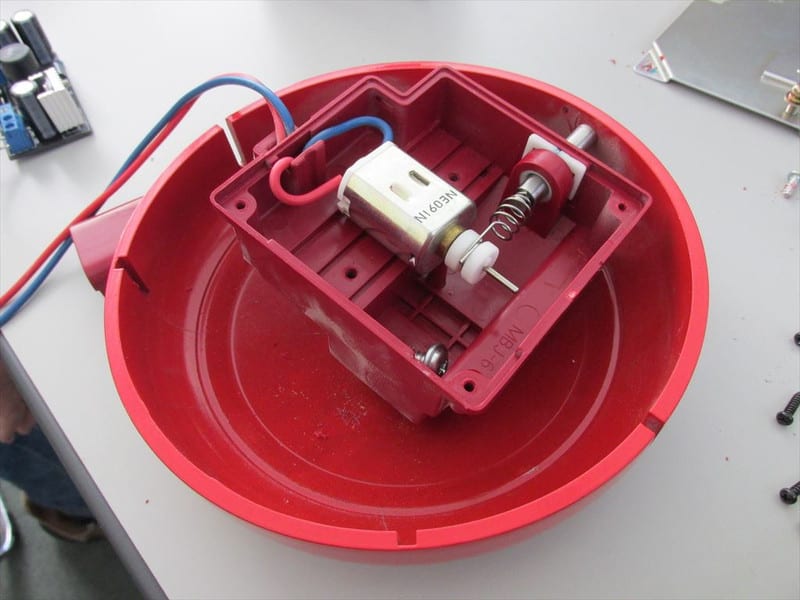

勉強用なので、内部でも回り込みが無いのか、新品ながら分解してみた。

液のたまる部分はモールドの一体の仕切りが有り流出ることは無いが高さが15mm程度しか無いので、あまり入れないことが必要だ(パッケージ裏面説明書きにもある)。

液のたまる部分はモールドの一体の仕切りが有り流出ることは無いが高さが15mm程度しか無いので、あまり入れないことが必要だ(パッケージ裏面説明書きにもある)。

ファンも4枚羽で、先日のとは異なる。シャボンのリングも同様だが回転軸部分に整流板が有りこれが少ない風量でも出る様にしているミソかも知れない。

ファンも4枚羽で、先日のとは異なる。シャボンのリングも同様だが回転軸部分に整流板が有りこれが少ない風量でも出る様にしているミソかも知れない。

動作電流は1.3Aだった。

今月の「県西おもちゃ病院」は、10件と先月が少なかったせいか忙しかった。

入院は無かった?が終了時間をオーバーし、気が付くと5時近くになっていた。

その中で、珍しい英国Early Learning Centre社製(Made in Chinaではあるが)の「BUBBLE TROUBLE」という電動シャボン玉製造機の修理依頼が有った。製品名に「TROUBLE」が入っており、私のブログ名の一部でもあるので、何か縁があるのかも。

単二×4本で動作はするものの、この時の電池電圧は3Vまでも低下するので消費電流を測定すると2Aと非常に大きく、少しでも電池容量が減ってくるとファンの回転が落ちて、左右から出るはずが向かって右側からしかシャボン玉が出ない。6Vの鉛蓄電池を接続すると問題無く左右から出る(この時の消費電流は3A)。

分解してモーター単体(両端にシャフトが出ている特殊モーターで、ファン(後)とギアボックス(前)を駆動している)で回すと消費電流は0.4A以下で、ギアボックス側に連結してもそれほど増加はしないが、ファンを付けると3Aまで増加して再現した。これではすぐに電池が消費するはずだ。

こういうものだろうと問題無しと処理したが、依頼者が取りに来なかったので、モーターの劣化(おもちゃ故障の原因で多い)が無いか気になって、今日再度引き取って来た。

モーターはRC-280SAの寸法に近い。確かに、シャフトを押さえると止まる時が有る。

分解するとカーボンブラシを使用している。整流子側を磨き、接点グリスを塗布し、シャフトと軸受にセラミックグリスを塗布し組み立てる。電圧を可変すると1.5V以上で動作するし、シャフトを止めてみても、また回り出すので改善はされている様だ。でもファンを付けるとやはり3A流れる。かなりトルクは有る。

全て組み上げて純正のシャボン液を入れて試運転。6V蓄電池の満充電品ではもの凄い風量で、勢い良く(強すぎる)連続して出てくる。だが消費した電池に交換すると、やはり片側は出なくなる。

全て組み上げて純正のシャボン液を入れて試運転。6V蓄電池の満充電品ではもの凄い風量で、勢い良く(強すぎる)連続して出てくる。だが消費した電池に交換すると、やはり片側は出なくなる。

これ以上は、本体を治しようが無いので、違うしゃぼん液(同様に人体に害の無い)を入手して様子を見ることにする。ついでに勉強用に、違う小型電動シャボン玉製造機も一緒に注文した。自分でシャボン玉を作るには昔のおもちゃアルバム・シャボン玉やシャボン玉液の作り方が参考になる。

【9/16】専用ACアダプターを試作

台風18号の上陸で、外出出来そうにないので、ACアダプターを考案してみた。

利用したのは単三電池を単二電池に変換するアダプター。

利用したのは単三電池を単二電池に変換するアダプター。

りん青銅を内径に合わせて切断し内側にはめ込む。+接点ははめ込んだ電極の表側にガラス管フューズ口金をはんだ付けする。ACアダプターのジャックは+側ケース内に接着固定する。

ACアダプターには手持ちの5V2.3A用を使用。前述した様に3A流れるため、電流と電圧を測定すると、2Aで4.8Vに少しドロップする。

ACアダプターには手持ちの5V2.3A用を使用。前述した様に3A流れるため、電流と電圧を測定すると、2Aで4.8Vに少しドロップする。

シャボン玉液が届いたら、確認してみる。

【9/17】シャボン玉で再確認

注文品(Pustefix/プステフィックス社 シャボン玉 補充液 1000ml )が届いたので、注入して実験。

新品の単二アルカリ電池を入れると、両側から出るものの、電池での電圧がすでに4V程度までドロップする(でも、この位の出方が標準かも知れない)。ACアダプタに交換すると、電圧が4.8Vなので、更に強力にシャボン玉が出る。

台風一過の雲一つない青空にシャボン玉が飛んでいった。

入力切り替えをアナログスイッチ化したYAMAHA CA-1000Ⅱだが、問題無さそうなので、1年4ヶ月ぶりに、古巣だった居間に帰って来た。

入力切り替えをアナログスイッチ化したYAMAHA CA-1000Ⅱだが、問題無さそうなので、1年4ヶ月ぶりに、古巣だった居間に帰って来た。

セッティングして、早速レコード(好きな因幡 晃)を聴いてみる。(上さんが留守でないと、大きな音で楽しめないので)

外は台風18号の影響で時折雨が強く降っている。今晩から明日にかけては風雨が強まりそうだ。

カートリッジも3種類(DENON、テクニクス、ピッカリング)取り替えてみるが、雑音や歪も無く綺麗に再生出来ている様だ。

カートリッジも3種類(DENON、テクニクス、ピッカリング)取り替えてみるが、雑音や歪も無く綺麗に再生出来ている様だ。

改造前は、入力が出ないとか、途中でレベルが下がったり、雑音が出たりしてたが、さすがに電子化したので、その様なことは無くなった(アナログスイッチによる歪分は増加するが、私の耳では感じない)。

このデザインとサウンドが好きで、今までCA-1000Ⅱを2台(1台は新品、もう1台はオークションで、本機)、CA-800Ⅱを1台(オークション)入手したが、どれも入力切り替えのスイッチ接触不良となった。今でも同様な現象でジャンク扱いのCA-1000Ⅱがヤフオクで安価に出品されていますので、大変ですが、本機の様な改造が出来れば安価に復活出来ると思います。

これからは、接触不良の心配無しで楽しめそうです。

従弟宅に使わないでいるテスター類が有り、使っていいよと言われ、アナログテスターは電池交換で問題無く動作したが、デジタルテスターは電池(9V)交換しても、液晶表示がまだらになって判読出来ない。

従弟宅に使わないでいるテスター類が有り、使っていいよと言われ、アナログテスターは電池交換で問題無く動作したが、デジタルテスターは電池(9V)交換しても、液晶表示がまだらになって判読出来ない。

液晶と本体基板の接点は一般的にこの様な用途に使われている導電性の繊維(周囲をゴムでコーティング)が使われており、接触が悪いだろうとテープでぐるぐる巻きにしたり(嵌め込みの周囲爪が劣化し1本を残し折れてしまった)、接点復活剤や接点グリスを塗布したりしていたが、最初のうちは治った様に見えても数時間経過すると、また表示がまだらになってしまう。

今回は徹底的に、繰り返しにはなるが、今までの方法の比較を行った。

その結果、なにも使わないで、基板と導電ゴムをアルコールで良く清浄して、電源を入れながら良く表示される様になる位置でポリイミドテープでぐるぐる巻きを行ったのが良かった。

これで、なんとか問題無く使えそうだ。

FLUKE87とあるから87年製かも知れない。液晶下側にバーグラフでアナログ風にレベル表示されるところが良い。静電容量も測定出来るが1μF以下でないと測れない。

時々「トラブルシューター」での検索が何番目位か気になって調べるが、今回「トラブルシューター」という名称の製品がヒットした。ちなみに、このブログは今現在4~5番目位にヒットされている。

時々「トラブルシューター」での検索が何番目位か気になって調べるが、今回「トラブルシューター」という名称の製品がヒットした。ちなみに、このブログは今現在4~5番目位にヒットされている。

3M製の強力クリーナーで

【特徴】

■一般の洗剤では落ちにくい頑固な汚れや、幅木に付着した古いワックスの除去等に用いる強力タイプのクリーナーです。

■垂直面にも使いやすい適度な粘性を持っています。

■ハンドブラシを併用するとさらに効果的です。

とある。

やっかみかもしれないが、製品の特徴と名前がマッチしているかクェッションである。

といいつつ、新し物好きの私としては、そのうち効果を試したいと思っている。

先日のブログで紹介したが、従弟の事務所に置いてもらった真空管式プリアンプ(A3300)とパワーアンプ(KMQ60)で、iPhoneの音楽を聴きたいというので、AmazonにBluetooth対応の送受信機(iPhoneだけならレシーバーのみで良い)を注文して届いたので早速セット。

1.レシーバー

PLANEX iPhone/スマートフォン対応 Bluetooth ver.3.0+EDR ワイヤレスオーディオレシーバ BT-WRV01 1,726円

2.トランスミッター&レシーバー

Bluetooth トランスミッター&レシーバー BTTC-200-BLK 高音質伝送 送信・受信両用 オーディオステレオコンポ外部接続 2,980円

2項(Ver2.1+EDR)が2個でも良かったのかも知れないが、1項がVer3.0+EDRに対応していたので、今回の組み合わせとした。

従弟は外出中でiPhoneでの確認は出来無いので、1項の機器をプリアンプに接続。2項の機器を小型MP3プレーヤーに接続してペアリング(1mの範囲内で)を行う。ペアリングはお互いの機器の電源ボタンを長押し(7~8秒)することで、約10~20秒でペアリングが完了します(LEDの点滅で確認)。

従弟は外出中でiPhoneでの確認は出来無いので、1項の機器をプリアンプに接続。2項の機器を小型MP3プレーヤーに接続してペアリング(1mの範囲内で)を行う。ペアリングはお互いの機器の電源ボタンを長押し(7~8秒)することで、約10~20秒でペアリングが完了します(LEDの点滅で確認)。

機器間を離して行くと、見通しで約10mは届く様です。デジタルのクリヤーな音が真空管を通したアナログで聞こえて来ます。

仕様を見ると、再生周波数帯域は20Hz~20kHz(44.1kHzサンプリング時)とある。

従弟が戻ったのでiPhoneでペアリングを行い、これも問題無く再生出来た。 尚、今回からCanon デジタルカメラ PowerShot SX170 広角28mm 光学16倍ズームで撮影している。 【AUTO】モードだと何故か明るすぎるのでシャッター速度優先で撮影した。この設定が選べるのが一眼レフっぽい。

尚、今回からCanon デジタルカメラ PowerShot SX170 広角28mm 光学16倍ズームで撮影している。 【AUTO】モードだと何故か明るすぎるのでシャッター速度優先で撮影した。この設定が選べるのが一眼レフっぽい。

火災報知器で、たまにAC220V用の非常灯が有り、LEDタイプを検索してみたが、見つからなかったので、AC100V用を改造して実験してみた。

尚、改造により、電源元への悪影響や火災発生等の恐れがあり、フィールドでの使用は保障出来ないので、あくまで実験だけである。改造でのフィールド使用は絶対しないで下さい。

100V用(口金:E12)を分解して見ると、ドロップ抵抗替わりのフィルムコンデンサ(0.56uF/160V)が使用されており、これをブリッジ整流して制限抵抗で砲弾型のLEDを点灯させている。

100V用(口金:E12)を分解して見ると、ドロップ抵抗替わりのフィルムコンデンサ(0.56uF/160V)が使用されており、これをブリッジ整流して制限抵抗で砲弾型のLEDを点灯させている。

コンデンサにはパラに560kΩ抵抗が付けられている。外した時の感電防止(放電させる)用だろう。

現状のコンデンサでは耐圧が持たないのでサトー電気で250V用を入手してあった。

現状のコンデンサでは耐圧が持たないのでサトー電気で250V用を入手してあった。

※その後、BWTさんからのコメントで、250Vでは耐圧不足になります。

実際にはDC400V耐圧品にする必要が有ります。

一回り大きいので、プラスチックケースに溝を付けてはめ込む。容量も半分にしようかと考えたが、パワーLED素子に変更するので0.47uFとした。

パワーLED(電球色)はアルミ基板に付いているもので、アルミ部分をケースに入る程度に加工する。

パワーLED(電球色)はアルミ基板に付いているもので、アルミ部分をケースに入る程度に加工する。

JA7JQJさんの実験によると砲弾型LEDはモールド部分が劣化しやすく、暗くなるのが早いということだったので。

最後にシリコーン接着剤で基板と固定する。

アルバイト先のAC220Vで点灯させて見たが、非常灯には使える明るさだった。

大分以前にKMQ-60(LUXKIT)のプレート電流が流れ過ぎて、チョークコイル(C1744)が過熱、内部の含浸剤(ワックス)が流れ出すという問題が有り、いつか交換しようと同じチョークコイル中古品をヤフオクで落札してあったが、そのままになっていた。

大分以前にKMQ-60(LUXKIT)のプレート電流が流れ過ぎて、チョークコイル(C1744)が過熱、内部の含浸剤(ワックス)が流れ出すという問題が有り、いつか交換しようと同じチョークコイル中古品をヤフオクで落札してあったが、そのままになっていた。

今回、従弟の事務所で置いてもらうことになり、同じ真空管式プリアンプのA3300と共に持って来て交換することにした。

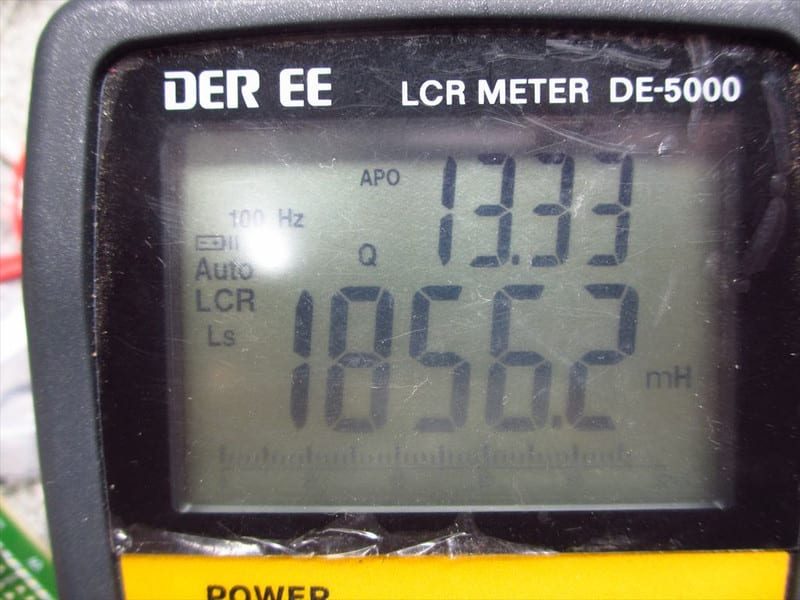

LCRメーターで測定すると、落札品は1856mHなのに対し、問題品は取り外して測定すると1219mHと少なくなっていた。表示では0.9Hとあるが2巻線がシリーズになっているので1.8Hが正しい様だ。

LCRメーターで測定すると、落札品は1856mHなのに対し、問題品は取り外して測定すると1219mHと少なくなっていた。表示では0.9Hとあるが2巻線がシリーズになっているので1.8Hが正しい様だ。

取り外して、シャーシーにこびりついたワックスをアルコールで拭いて綺麗にする。

取り外して、シャーシーにこびりついたワックスをアルコールで拭いて綺麗にする。

配線し直して、各部の電圧を確認するが問題無さそうなのでA3300と組み合わせて試聴してみる。

だが、チリチリといった雑音が気になるので、A3300のロータリースイッチやボリュームに、効果のあった「CAIG SN5 接点保護剤」をスプレーしたところ、雑音が消えてクリヤーになった。

だが、チリチリといった雑音が気になるので、A3300のロータリースイッチやボリュームに、効果のあった「CAIG SN5 接点保護剤」をスプレーしたところ、雑音が消えてクリヤーになった。

これでまた(エコには逆行するが)真空管サウンドが楽しめそうである。

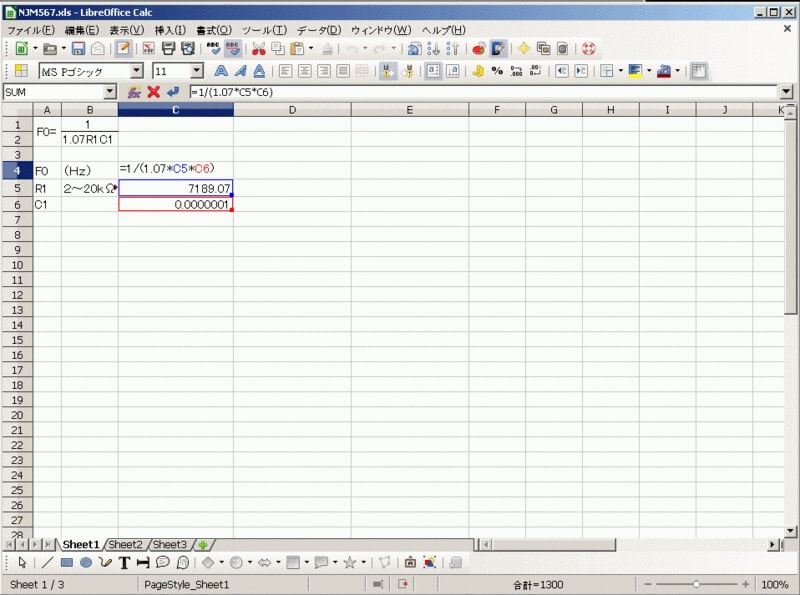

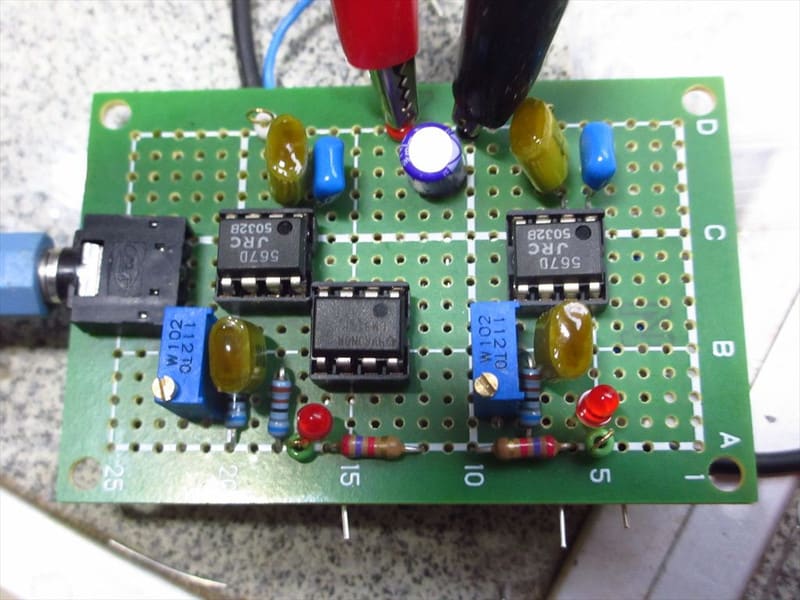

BWTさんに紹介していただいたトーンデコーダIC(NJM567D)が秋月より入手出来たので、早速試して見た。 前回、製作したCRによるアクティブフィルタより構成部品が少なく特殊な部品も必要無い(但し、BWTさんのアドバイスでは部品の温度係数数で初期にドリフトするらしい)。

前回、製作したCRによるアクティブフィルタより構成部品が少なく特殊な部品も必要無い(但し、BWTさんのアドバイスでは部品の温度係数数で初期にドリフトするらしい)。

1時間程度で完成し、発振器を接続する。最初、出力が出ない。データーシートを見るとオープンコレクタになっているので、3.3kΩでプルアップ。最終的にはその間に赤色LEDを入れて確認出来る様にした。

やはり、f0が計算値より高めになっていたので、固定抵抗を追加する。

やはり、f0が計算値より高めになっていたので、固定抵抗を追加する。

調整用に1kΩ縦型多回転(25回転)トリムポットを使用したが、細かすぎて、かえって同調点がどこなのかわからない。また、発振器の行き返りで動作開始周波数が異なるのも、このICの特徴なのか、余計合わせにくいところだ。逆を言えば、ラフな調整でも問題無さそうだ。動作帯域は±200Hz程度だった。

出力波形を見ると、チャタリングが見られる。このことは「アプリケーションマニュアル」にも書かれており、低減策はある様だ。今回の目的には問題無いので、このままとする。

次に、CORG製MA-1を接続するが、動作しない。

動作点を確認すると、オシレーターでは4Vp-p以上で動作するのに対し、MA-1の出力は1Vp-pしか無かった。

NJM567の動作レベルを下げる方法が載っており試したが、うまくいかない。 そこで、コンパレータ回路を追加することにした。

そこで、コンパレータ回路を追加することにした。

写真裏の様に、最後は裏面への部品取付で間に合わせる。

OP-AMPでも動作するだろうとNJU7032Dを使って見たが、650Hz入力でも、時々1300Hz側のLEDがうっすらと点灯する(不定期であるのが不思議)。

矩形波による高調波を拾っているのかとも考えた。

LM358に変えたが同じ。そこでコンパレータ専用IC(LM393N)に変更したら、その様な現象は無くなり、その周波数だけで点灯する様になった。現状は動作点調整のボリュームをVCCにそのまま接続しているので、VCCは変わると動作がおかしくなるので、回路図通り、シャントレギュレータ(TL431)等による安定化電圧供給が必要だ。

コンパレータはオープンコレクタタイプでプルアップが必要なのだが、何故だか、NJM567Dとの組み合わせでは入れなくても正常動作していた。

写真はLM311が実装されているが、ピンアサインは全然違うのに、綺麗に動作していた。

【9/7見直し】 検出レベルが悪すぎるので、その後、データーシートを眺めていると、入力にカップリングコンデンサが入っている。「入力信号はこの端子へAC結合で入れて下さい」と表記が有った。

検出レベルが悪すぎるので、その後、データーシートを眺めていると、入力にカップリングコンデンサが入っている。「入力信号はこの端子へAC結合で入れて下さい」と表記が有った。

もしかして、これが影響しているのかも知れないと、今朝、改造してみた。

すると、検出レベルが100mVp-pに下がった。これだと、コンパレータをいらなそうなので、入力にMA-1を直接接続してみると、逆にレベルが高すぎて、該当周波数でないLEDも点灯するので、10kΩ半固定抵抗でレベルを下げて(200mVp-p)やると、正常に動作し、検出帯域も狭くなり調整も楽になった。

すると、検出レベルが100mVp-pに下がった。これだと、コンパレータをいらなそうなので、入力にMA-1を直接接続してみると、逆にレベルが高すぎて、該当周波数でないLEDも点灯するので、10kΩ半固定抵抗でレベルを下げて(200mVp-p)やると、正常に動作し、検出帯域も狭くなり調整も楽になった。

電源電圧4V~8Vの範囲で正常動作し、9Vでは両LEDが薄く点灯する様になりました。

ということで、感度の悪いのはカップリングコンデンサ忘れが原因だったのでコンパレータは不要となった。

BWTさんのアドバイスで、また新たなデバイスの使い道が広がりそうです。

【正式製作用図面作成】

依頼者に、正式に製作してもらう為の図面を作成してみた。

依頼者に、正式に製作してもらう為の図面を作成してみた。

基板内での確認用LEDの他に、外部にパワーLEDを接続出来る様にドライブ回路も実装している。

「NJM567D-FIL.gif」をダウンロード

「1300_650Hz-FIL-list.xls」をダウンロード

「1300_650Hz-FIL-PT.gif」をダウンロード

「1300_650Hz-FIL-PT.pas」をダウンロード

「NJM567D-FIL.CE3」をダウンロード(NJM567Dの部品ライブラリNJM567D.LB3」をダウンロードが無いとエラーになります。)

以前もHT7750Aを1個使用した正負出力電源を製作したが、負出力側の電流が少なく、安定化出来ないので、これらを改善する回路を考案してみた。

最終的には下記の通りとなったが、これに行き着くまで2日間で5種類試行錯誤しながら実験した。 回路説明をすると、正出力側の昇圧用インダクタにトロイダルコアを使用し、2次巻線を追加。

回路説明をすると、正出力側の昇圧用インダクタにトロイダルコアを使用し、2次巻線を追加。

2次側をブリッジ整流し、直流化しこれをHT7750Aの基本回路で昇圧・安定化し、+側をGNDに接続GND側を負出力に接続する。

結果的には、出力電流が少なく、思う様には行かなかった。

今後は、コアの材質変更とか、ブリッジダイオードのショットキー化・倍電圧整流化などを、継続実験したいと思う。