最近、時代と共にSMDタイプ基板の修理度合いが増えて、1.27mmピッチでは現在持っている15Wの半田こてでも何とか対応出来るのだが0.5mmピッチのQFPやトランジスタでは苦労している(部品やパターンを壊すケースが多い)。

最近、時代と共にSMDタイプ基板の修理度合いが増えて、1.27mmピッチでは現在持っている15Wの半田こてでも何とか対応出来るのだが0.5mmピッチのQFPやトランジスタでは苦労している(部品やパターンを壊すケースが多い)。

そこで、一念発起?し、SMD部品を付けられるはんだこてをヤフオクで物色していた。

その結果 HAKKO936-ESDステーションタイプはんだこて

というのを少し高かったが7250円で落札した(製造中止品ではあるが、新品定価は19,950 円となっている)。

標準で付いているこて先ではSMD対応していないので、メーカー直販サイトに問合せて見たところ下記の回答が有ったので、入手を考えている。

【回答】

この度はお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

さて、お問い合わせいただいた件ですが、狭ピッチのQFPのはんだ付けには

K型、もしくは0.8D型のこて先をお勧めしております。

下記にそれぞれのこて先のURLを添付いたしますのでご覧ください。

また、弊社ホームページの「こて先選択ガイド」に、形状による特長や使用例など

も掲載しておりますので、こちらをご参照いただき、ご検討いただけますようお願い

申し上げます。

こて先選択ガイド:http://www.hakko.com/japan/tip_selection/type_d.html

K型(No.900M-T-K)

e-shop購入ページ:

http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=010905

こて先選択ガイド:

http://www.hakko.com/japan/tip_selection/type_k.html

0.8D型(No.900M-T-0.8D)

e-shop購入ページ:

http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=016011

こて先選択ガイド:

http://www.hakko.com/japan/tip_selection/type_d.html

この度は、お問い合わせいただき誠にありがとうございました。

今後とも白光製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

またご不明な点がございましたら下記までご連絡いただければ幸いです。

4/29(日)は長男宅の行事があるので前日から横浜に移動。

お昼で行事が終わったので、何か観光をということで、横浜みなとみらい21の見物をすることにした。

横浜駅で降りて、ぶらぶらと歩き出す。

連休なので、凄く混んでいた。(土日でも、こんなには混まないという話だ)

横浜駅から歩いたのは始めてだし、以前来たのは数十年前に横浜球場のナイター巨人-横浜戦とその後の中華街散策だったので、あまりの変わり様に「浦島太郎」状態でした。

日産本社のギャラリーでクラシックカー、最新電気自動車、再発売のCIMA、レーシングカーなどを見学。

遊園地もいつも間にか出来ていてジェットコースターが動いていた 道路には人力カーも

赤レンガ倉庫が望めるお店でウィンドショッピング

クラシックなものが欲しくなる。

赤れんが倉庫は始めて見る。隣には海上保安庁の艦船が。

そして、レンガ倉庫前のビアガーデンでは入る人の長い列が。芝生でもみんな思い思いに座ってビールを味わっていた。

私としては本業多忙により1ヶ月ぶりの参加となった。

【パソコン相談室】

1.メビウスのノートブックで80GBのHDDを使用しているが、Cドライブの空き容量が少なくなった。

・Dドライブの空きも少ないが、Cよりは空いているので、仮想メモリ領域をCからDに移動する。

・マイドキュメントも不要ファイルを整理して、Dドライブに移動。

2.WordにExcelで作成した表を入れる方法。

Windows2007を使用しており、古い私としてが操作方法が判らずネットで検索。

リンクで貼り付ける方法と表として貼り付ける方法を教えた。

【おもちゃ修理】

本来は開院日で無いが、センターより依頼が有ったので対応する。ラジコンカー2台全然動作せず。但し、修理の部品は持って来ていない。

・ラジコン(パジェロ)

電池容量抜けにて、ACアダプタより供給の結果、問題無く動作。電池交換をお願いした。

・ラジコン(レクサス)

これも容量抜けだったので単三×6本のところにACアダプタで接続するとステアリングは動作するが、駆動輪が回らないので分解して見る。モーターに直接接続すると回るのでモーターは問題無し。電池ボックス配線を見ると7.5V(電池5本目の部分)からも配線が出ているので、その部分と6本目の部分に豆電球を入れると駆動輪も回る様になる。電池交換すれば問題無さそうである。

落札したRAMSA WP-1200Aが届いたので、見てみた。

無負荷では有るが入出力特性を調べて見る。

先日のYAMAHA製PC1002と波形を見る限りでは高域まで伸びて(100kHzまでフラット)いるし、矩形波の訛りも少ない感じがする。

動作は問題無い様だし、過大入力するとプロテクションLEDが点灯する。

上蓋を開けて見ると、大量の埃がたまっている。

上蓋を開けて見ると、大量の埃がたまっている。

掃除機で吸い込むが狭い所には届かないので、細いチューブを吸い込み口で手で塞ぎ吸い込む様にした。隙間部分は落札依頼使っていなかったエアーブラシを引っ張りだして来て吹きかける。

掃除機で吸い込むが狭い所には届かないので、細いチューブを吸い込み口で手で塞ぎ吸い込む様にした。隙間部分は落札依頼使っていなかったエアーブラシを引っ張りだして来て吹きかける。

前段のアンプはNJM2068DDを使用している。これが劣化していたという報告がWebで載っていたが、問題無さそうだ。

綺麗になったので蓋をして試聴する。

綺麗になったので蓋をして試聴する。

YAMAHAとパナソニックの作りの違いが面白い。パナソニックは鉄板シャーシーで基板も紙フェノール片面で安っぽい。平滑用電解コンデンサも容量が少ない。

音は問題無い様だ(そんな、いい耳は持ち合わせていないが)。

音は問題無い様だ(そんな、いい耳は持ち合わせていないが)。

ファンによる強制空冷だが家庭で使う様な状況(低出力)では回転が低く、居間は防音室でも無いので風切音は殆ど気にならない。 YAMAHA製PC1002にも交換してみる。これも問題無し。

YAMAHA製PC1002にも交換してみる。これも問題無し。

比較の為に2台重ねて見た。

WP-1200Aは幅がコントロールアンプより少し狭いだけだが奥行きがかなり長い。PC-1002はラックマウント部の耳が出っ張るが奥行きは短い。

WP-1200Aは幅がコントロールアンプより少し狭いだけだが奥行きがかなり長い。PC-1002はラックマウント部の耳が出っ張るが奥行きは短い。

コントロールアンプがYAMAHA製なので、相性がいいかなと思い、これを使うことにした。(CA-1000Ⅱさん、お疲れ様。再メンテナンスで生き返るまでお休み下さい)

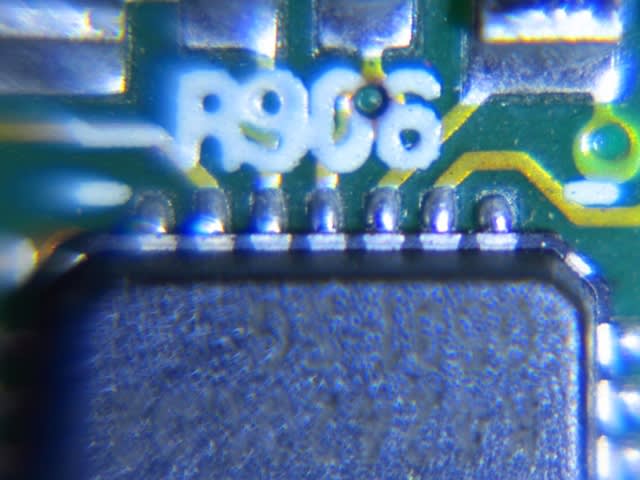

板金のバリ不良(2/100mm程度)について写真で記録出来ないものかと手持ちのルーペ2種類(30倍、60倍)とコンパクトデジカメ(IXY600F)を組み合わせて撮影してみた。

板金のバリ不良(2/100mm程度)について写真で記録出来ないものかと手持ちのルーペ2種類(30倍、60倍)とコンパクトデジカメ(IXY600F)を組み合わせて撮影してみた。

接眼は手持ちなので手ぶれやピンぼけがあるのはご了承を。ちゃんとスタンドを自作すると実用にはなりそうだ。

被写体はLANカード

まずは30倍

カメラ側のズームを8倍(光学の最大)にすれば、まずまず使えそうだ。

カメラ側のズームを8倍(光学の最大)にすれば、まずまず使えそうだ。

デジタルでは24倍まで出来るので、やってみると、画質(解像度)は当然落ちるが2mm程度の範囲まで写せる。

次に60倍

結構接近させる必要が有り、思った以上の拡大にはならなかった。

結構接近させる必要が有り、思った以上の拡大にはならなかった。

ルーペは、aitendoで入手したもので、他にも種類が有り、安価に入手出来る。

会社で使用しているTIG溶接機で、手元スイッチを押しても溶接機がONしないというので修理依頼を受けた。

調べると、ケーブルの途中で断線していた。

このケーブルの外皮だが普通は柔軟性が有るのだがトーチ近くの部分10~20cmは固くなっている。

どうやら溶接時の強い紫外線が影響しているのではと調べると下記技術資料が見つかった。

通信ケーブルの紫外線の影響について

絶縁体や外皮に使用されているポリエチレンは「紫外線にさらされたときに劣化が著しく促進され、ヒビ割れ等が発生する場合があることが判っている」と解説されている。

取り敢えず、別な線で延長して接続修理した。

超音波洗浄機の修理完了について、ブログで述べたが、原因不明で、もしも修理が出来なかった場合を考えてオーディオアンプで40kHzをドライブしてやろうかと(素人考えなので負荷インピーダンスや周波数特性から無理なのかも知れないが)、ヤフオクで、使えそうなパワーアンプを探していた。

超音波洗浄機の修理完了について、ブログで述べたが、原因不明で、もしも修理が出来なかった場合を考えてオーディオアンプで40kHzをドライブしてやろうかと(素人考えなので負荷インピーダンスや周波数特性から無理なのかも知れないが)、ヤフオクで、使えそうなパワーアンプを探していた。

YAMAHA製PC1002(落札価格3000円)とパナソニック製RAMSA WP-1200A(落札価格2700円)の2種類、幸か不幸か2台とも落札出来てしまった。

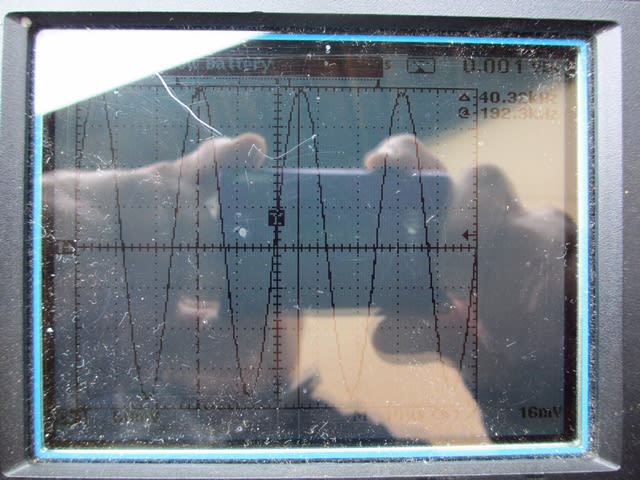

まずPC1002が届いたので、動作確認することに。1982年発売品

PC1002取扱い説明書

電源スイッチのOFFが利かないので見ると、スイッチレバーモールドの動きが悪く、オルタネイトの電源スイッチを押し切れない様だ。潤滑スプレーすることで、動きは少し悪いがON/OFFする様になった。今後はグリスを正式塗布する予定。

電源スイッチのOFFが利かないので見ると、スイッチレバーモールドの動きが悪く、オルタネイトの電源スイッチを押し切れない様だ。潤滑スプレーすることで、動きは少し悪いがON/OFFする様になった。今後はグリスを正式塗布する予定。 スピーカーターミナルがCANON-3Pコネクタに改造されているので、接続を見るのに上蓋を取り外す。どうやらスピーカー配線に接続されているので、前オーナーはCANONコネクタで接続しやすい様にしたのだろう。

スピーカーターミナルがCANON-3Pコネクタに改造されているので、接続を見るのに上蓋を取り外す。どうやらスピーカー配線に接続されているので、前オーナーはCANONコネクタで接続しやすい様にしたのだろう。

内部は巨大トランスと電解コンデンサが大部分のスペースと重量を取っている。

これを外し、スピーカー出力にオシロスコープに接続。入力は先日秋葉原に行った時、千石で購入した-RCA変換ケーブル(480円)を使い発振器に接続する。

これを外し、スピーカー出力にオシロスコープに接続。入力は先日秋葉原に行った時、千石で購入した-RCA変換ケーブル(480円)を使い発振器に接続する。

無負荷ではあるが10Hz~20kHzまではフラットで綺麗な正弦波が観測される。ブリッジ接続でも問題無かった。

ファンレスなのでホーム用としても使えそうだ。

スピーカー端子は+側が1個だけ残されていたが、これも取り外して、以前購入した大型陸式ターミナルに交換することにした。但しシャーシーの穴が8×11mmの長穴で、ターミナルはφ10mm用なので、これのモールド部分を左右削って穴に合わせ取り付けた。

現在、居間で使用しているオーディオシステム(システムとは呼べないが)はパワーアンプにYAMAHAのCA-1000Ⅱ(1974年発売)のパワーアンプ部分のみ使用(プリアンプが動作しない)しているが、これに交換しようと考えている。

総合仕様を見比べるとA級動作こそ出来ないが、ほぼ同等だし、年代も8年新しいので少しは改良されているのではと期待している。

今日届くWP-1200Aは高さが低い分(重量は何故か重い)、強制空冷(出力に応じ回転数が変化するそうだが)となっており、特性を比べても歪率とかPC1002より1桁悪そうだ。両機を聞き比べて、また報告します。

BWTさんからコメントがありましたので、報告します。

BWTさんからコメントがありましたので、報告します。

上記写真は私が端子変更後のもので、改造前の(オークション掲載)写真を載せました。

スピーカー出力がCANONの3Pメス(モールド品)に改造されていました。

済みません、名称ですがDINでは無くCANONですね。

接続方法は下記HPに解説されていました。これだとスピコンプラグを使っていて、どうやら改造されていたCANON-3Pは、これの代用だった気がします。

スピーカーケーブル解説ページ

ブログの記事を見た方から、またUNICラジコン送信機不具合について問合せが有った。

アクセルレバー(ピストルのトリガーレバーの形)を動かしても受信動作のLEDが点灯せず、他のスイッチについては問題無く操作に応じて点灯するという症状で、原因が簡単そうなので修理を引き受けることにして一式送ってもらった。

アクセルレバー(ピストルのトリガーレバーの形)を動かしても受信動作のLEDが点灯せず、他のスイッチについては問題無く操作に応じて点灯するという症状で、原因が簡単そうなので修理を引き受けることにして一式送ってもらった。

受信機を+24Vに接続し、受信確認すると、言われた通りの症状なので分解してみた。

アクセルはスイッチレバーを引くことによりボリュームの回転角による抵抗(電圧)変化を信号に変換してるらしいが、このボリュームが本体毎回ってしまっている。

アクセルはスイッチレバーを引くことによりボリュームの回転角による抵抗(電圧)変化を信号に変換してるらしいが、このボリュームが本体毎回ってしまっている。

ボリューム単体にして、シャフトの喰い付きを解消しようと本体を押さえ、シャフトを回してみるが、がっちりと喰い付いており回らない。

会社に行ってからサンダーでボス部分を削り落としてもらい分離する。

ボリュームはφ13mmの5kΩBで、現在では特殊品で、なかなか入手先が見つからない。

以前、メル友の先輩おもちゃドクターから頂いたボリュームと本体部分の寸法は一緒なので、取り敢えずシャフトと抵抗部分を入れ替えて見ることにした。シャフトの受け構造が違いシャフトとボスのガタが大きいので、隙間部分にセロテープを巻いて差し込む。組み上げると抵抗がちゃんと変化する様なので帰ってから送信機本体に組み込んで確認する予定。(写真は、頂いたボリュームを入れた状態)

以前、メル友の先輩おもちゃドクターから頂いたボリュームと本体部分の寸法は一緒なので、取り敢えずシャフトと抵抗部分を入れ替えて見ることにした。シャフトの受け構造が違いシャフトとボスのガタが大きいので、隙間部分にセロテープを巻いて差し込む。組み上げると抵抗がちゃんと変化する様なので帰ってから送信機本体に組み込んで確認する予定。(写真は、頂いたボリュームを入れた状態) 尚、このボリュームについて、先輩ドクターに問合せて見たら、たまたま同じ抵抗値のものが有りシャフトも長いということなので送ってもらいシャフト先端形状のみ削って合わせたいと考えている。

尚、このボリュームについて、先輩ドクターに問合せて見たら、たまたま同じ抵抗値のものが有りシャフトも長いということなので送ってもらいシャフト先端形状のみ削って合わせたいと考えている。

【実機で確認】

結局、改造ボリュームは接触が悪くダメでしたので、頂いた10kΩボリュームで 実験しましたら、問題無く受信側のLEDが変化(速度で明るさが変化) しましたのでOKだと思います。

50kΩでも変わりませんでした。0Vと5Vを接続しており、この電圧変化をA/D変換でもして送っているものと思われます。

実際のレバーの回転角は30°程度ですので、始めの部分のみの変化で見ている様です。

今回の「超音波洗浄機」修理では「ハーフブリッジ」回路の動作を勉強することが出来た。

回路は単純なのだが、スイッチングタイミングなどで不具合が発生するなど結構奥深い。

素人でも簡単に安定した回路が組めないものか探したら、秋月でIR2155というハーフブリッジドライバーIC(200円)が入手出来ることが判った。

製造中止品ではあるがインバータ式蛍光灯に一般的に使用されているICらしい。

タイマーIC(555)とほぼ同じチップも入っていてインバータ周波数の発振に使用している。

今度入手して、実験したいと思う。

応用回路は「高力率蛍光灯インバータ」に掲載されている。

コントロールIC、IR2151、IR2152 及びIR2155 の最適ドロッピング抵抗値の選定方法

NHK-東京FM(82.5MHz)とJ-Wave(81.3MHz)の送信アンテナが従来の「東京タワー」から「東京スカイツリー」に本日(4/23)切り替わったが、ネットで検索してもニュースでも詳しいことが殆ど出て来ない。FMエアチェック派の私としては、寂しい限りだ。

NHK-東京FM(82.5MHz)とJ-Wave(81.3MHz)の送信アンテナが従来の「東京タワー」から「東京スカイツリー」に本日(4/23)切り替わったが、ネットで検索してもニュースでも詳しいことが殆ど出て来ない。FMエアチェック派の私としては、寂しい限りだ。

送信出力は10kWと同じだが、送信アンテナの地上高が、東京タワーは特別展望台(250m)の下側に対し、東京スカイツリーは550mと倍以上高くなっているらしい。

自宅でどれだけの受信レベル変化があるか、測定器とチューナーで比較してみた。

スカイツリーから自宅までの直線距離をネットで計算させると62.241 km( 62241 m)と出た。

測定器はアンリツ製スペクトラムアナライザ(画面表示は不具合が有りオリジナルの液晶に交換)を使用。インピーダンスは異なるが直接入力に接続する。

使用しているアンテナは位相反転の2素子トンボアンテナで、東京方面に向けている。受信レベルが低く、間にFM/TVブースター(G:20dB以上)を入れているので、本来のレベルでないことはご了承願いたい。

FMチューナーにはテクニクス製ST-8600を使用。

●東京タワーでは

スペアナでは、NHK-東京FMとJ-Wave共に同じ様なレベルの-48dBm前後を示す。

スペアナでは、NHK-東京FMとJ-Wave共に同じ様なレベルの-48dBm前後を示す。

FMチューナーのレベルインジケーターは目盛で3.8程度を示す。

●東京スカイツリーでは

午後24時に切り替わると思って15分ほど見てみたが変わらないので、寝て、朝確認することにした。6時半にスイッチを入れるとレベルが上がっていたので測定(放送開始の5時から切り替わった様だ)。

午後24時に切り替わると思って15分ほど見てみたが変わらないので、寝て、朝確認することにした。6時半にスイッチを入れるとレベルが上がっていたので測定(放送開始の5時から切り替わった様だ)。

スペアナではNHK-東京FMとJ-Wave共に同じ様なレベルの-43dBm前後を示す。

5dBのアップ(電圧で1.78倍)である。

FMチューナーのレベルインジケーターは目盛で4.4程度を示す。

0.6のアップである。

ちなみに、一番近い「NHK-FMつくば中継所(83.2MHz)」はアンテナに対しサイド方向だが、

ちなみに、一番近い「NHK-FMつくば中継所(83.2MHz)」はアンテナに対しサイド方向だが、

スペアナが-36dBm前後、チューナーのレベルインジケーターは4.8程度を示す。

という結果になり、従来よりはクリヤーに受信出来る様になった気がする。

尚、スペアナはアンテナブースター直結での測定ですが、チューナーは4分配器経由です。

http://www.j-wave.co.jp/topics/data/1204_skytree.pdf

先日、現地改修の発注先による確認が有り、手直しで何とか目処がついてホッとしたところである。早く終わったので、帰りに秋葉原に立ち寄り、高耐圧フィルムコンを探した。店により値段がまちまちなので、その中で一番安かった三栄電波で4.7uF/400Vを2個購入。

久々に出張が無くなった土日、超音波洗浄機故障原因調査の続きを開始した。

出力のN-MOS-パワーFETについて、代替出来そうな2種類(安価な秋月の2SK2372(100円)と電流の大きい2SK3681(1050円))が届いたので、まずは、壊しても被害金額が少ない2SK2372を付けて見て、これのB電圧は実験用可変直流電源を使い、温度センサーで監視しながら電圧を上げて見ての異常発生が無いか確認してみた。

出力のN-MOS-パワーFETについて、代替出来そうな2種類(安価な秋月の2SK2372(100円)と電流の大きい2SK3681(1050円))が届いたので、まずは、壊しても被害金額が少ない2SK2372を付けて見て、これのB電圧は実験用可変直流電源を使い、温度センサーで監視しながら電圧を上げて見ての異常発生が無いか確認してみた。

【確認】![]() 40kHz信号が無い場合は電流が流れません(当然ですが)。

40kHz信号が無い場合は電流が流れません(当然ですが)。

40kHz信号ONの状態でQ1のGオン、Q2のGオフでは電流が流れませんが逆の状態だとVCCが6Vでも6A以上流れます。同時入力でも同じです。

負荷の有無には関係無し。

Q1がオンしっぱなしの様でQ2のドレイン電圧はVCCがでます(中点では無く)。

不思議な現象ですが、この時Q1のD-S間の抵抗がアナログテスターで20Ω程度に

なるのですが、接続を外して、また接続すると正常な抵抗に戻ります。

といった不具合が発生。悩んでしまいja7jqjさんに考えられる原因について、回路変更も含め聞いて見た。

【返答】

Q1のD-S間の抵抗がアナログテスターで20Ω

このときのゲートはオープンでしょうか?

そうであればゲートにたまった電荷でDS間の抵抗が決まります。

GS間をショートしても20Ωで有れば明らかにFETが壊れていることになります。

ただテスターの極性によってはドレインに-側が加わるとDS間には負電圧をバイパスするダイオードが入っているので抵抗が有ります。

アナログテスターであればレンジを変えれば抵抗値も変わるはずです。

6A流れたとき、Q1の接続に間違いはありませんでしたか?

6Vで6A流れるということであれば100Vをかければ一瞬にヒューズが切れるような気がします。

5.1Ωはドレインソース間のスイッチングを遅くする働きがあります。(ΔI/ΔT)

この抵抗がないとドレインにサージで高電圧がかかり壊れてしまいます。

スピードアップは危険です。

遅くするとデットショートしてこれまた破壊につながります。

5.1オームは重要な抵抗です。

念のために切れていないか確認しておいたほうがいいと思います。

【見直し:ドレインがフィンに】

接続が違うのでは無いかということで、会社でFETのデーターシートでピンアサインを調べていたら、今回使用した2SK2372(NEC)はフィンが絶縁では無くて、D(ドレイン)に接続されているのが判った。これで回路図を照合すると、確認結果の現象が納得出来る。

帰って、フィンとの導通をチェックするとやはりドレインと繋がっていたので絶縁シートを入れたところ正常に動作した。

全波整流の波形を見て見た。平滑コンデンサは3.3uF/400Vで超音波の40kHzリップルが見られる。試しに4.7uFフィルムコンを並列に入れると40kHzのリップルが無くなる。

全波整流の波形を見て見た。平滑コンデンサは3.3uF/400Vで超音波の40kHzリップルが見られる。試しに4.7uFフィルムコンを並列に入れると40kHzのリップルが無くなる。

なぜ平滑しないのか疑問になるが、40kHzが50/60Hz全波整流波形で変調されて汚れ落ちが良くなるのかも知れない。

サーミスタ温度計のセンサー部分をFETに接着する(接着では熱抵抗が発生するので誤差が出るのだが他の方法が大変なので採用)。

【正式動作確認】 実験用電源では3Aまでしか流せないないので、この時の電圧は80V程度である。

実験用電源では3Aまでしか流せないないので、この時の電圧は80V程度である。

実験用電源を外して、本体の電源(AC100V全波整流)に6.3Aフューズ経由で接続。組み込んで、槽に水を入れ電源ON。FETも念のためパワーの大きい2SK3681に交換。

フューズも切れなく動作しているし、超音波の波も見える。先日実験した超音波マイクでもモニターしてみた。温度も

フューズも切れなく動作しているし、超音波の波も見える。先日実験した超音波マイクでもモニターしてみた。温度も 30℃~32℃(OFF時18℃程度なので⊿tは12~14℃)と問題無さそうに見えたので、油汚れのある工具を入れて見たところ発振(動作)音?も変わり、急激に温度も上がって45℃からまだまだ上がりそうなのでOFFにして調べて見る。

30℃~32℃(OFF時18℃程度なので⊿tは12~14℃)と問題無さそうに見えたので、油汚れのある工具を入れて見たところ発振(動作)音?も変わり、急激に温度も上がって45℃からまだまだ上がりそうなのでOFFにして調べて見る。

【原因は共振コイル?】

音がどうやら共振コイル?からも聞こえて来るので触って見るとコアが動く。ギャップの絶縁シートが入っているが、この部分でコアが動く。長ビス2本で固定されているが少し緩んでいたので締め付けてもう1度ONにしてみる。今度は一定の温度で安定する。スパナを入れて一番音の大きな位置に置くと温度が少し上昇するが一定のところで安定してくれる。この状態で水位を可変してみる。可変中(増減)は温度上昇するが、暫くすると下がる。

音がどうやら共振コイル?からも聞こえて来るので触って見るとコアが動く。ギャップの絶縁シートが入っているが、この部分でコアが動く。長ビス2本で固定されているが少し緩んでいたので締め付けてもう1度ONにしてみる。今度は一定の温度で安定する。スパナを入れて一番音の大きな位置に置くと温度が少し上昇するが一定のところで安定してくれる。この状態で水位を可変してみる。可変中(増減)は温度上昇するが、暫くすると下がる。

1時間以上運転しているが42℃前後で安定している。ヒーターをONすると、その分上昇はするが暴走することは無い。

1時間以上運転しているが42℃前後で安定している。ヒーターをONすると、その分上昇はするが暴走することは無い。

その後、温度上昇経過を調べて見た。 最初の5分は急激に上昇(15℃)するが、その後は上昇が緩やかになるので、異常動作はしていない様だ。25分経過したところで原因不明のカリカリ音が出る様になった。

最初の5分は急激に上昇(15℃)するが、その後は上昇が緩やかになるので、異常動作はしていない様だ。25分経過したところで原因不明のカリカリ音が出る様になった。

ondo-jyoushou-sokutei.xls」をダウンロード

あとは、実際会社で使って様子を見ることにする。サーミスタ温度計は監視用として大変有効なので接続したままにしておこう。

現在ブラウザーにはMozilla Firefoxを使用しているが、このブログを作成する場合に不具合(写真を複数入れるのに、その都度保存が必要)が生じるので、バージョンも3.6、6.0、10.0、11.0全て試して見たものの、やはり解決されないので、その他のブラウザーを再度、試して見た。このPCは未だにWin2000なので、それに対応してなくてはならない。![]() 結果Lunascape6が、先程の問題発生も無く、動作も速いので、今後はこれをメインに使用していく。

結果Lunascape6が、先程の問題発生も無く、動作も速いので、今後はこれをメインに使用していく。

その後、新たな問題が

英小文字を英大文字にするのに「Shift+()」を使うのだが「Shift+(P)」を入力すると「印刷プレビュー」が表示されてしまう。解決策として、次のHPの解説が有るので、これでの変更が必要です。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1224488387