ウオーク同好会の10月定例ウオークです。

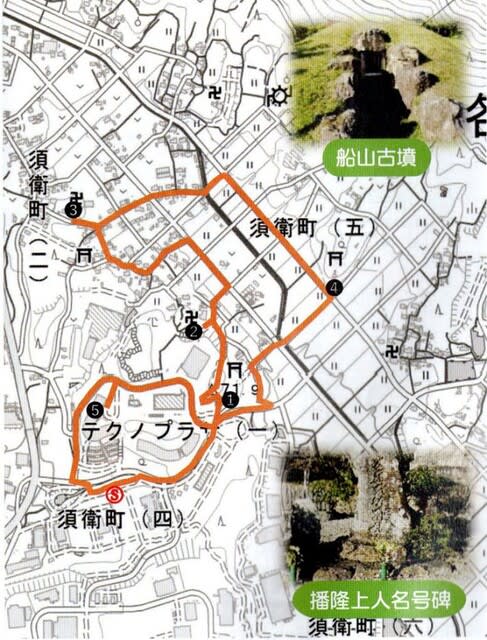

今月は鵜沼宿ボランティアガイドの坪内さん案内で須衛地区を歩きました。

最新の建物の見学。

そして須衛地区を歩き秋の風景、コスモスを愛でることが出来ました。

ボランティアガイドと歩く各務原歴史ウオークから引用しました。

テクノプラザの駐車場が集合場所となっていました。

鵜沼宿ボランティアガイドの坪内さん。

写真を使って解説です。

これから回るテクノプラザ。

テクノプラザに関連する建物。フランスのポンピドゥセンターの説明です。

パリ4区のサン=メリ地区にある総合文化施設である。

近代芸術の愛好家でもあったジョルジュ・ポンピドゥー大統領が現近代芸術拠点を設ける構想を発表した建物です。

ポンピドゥー・センターは、主に公共情報図書館、国立近代美術館、図書館、多目的ホール棟で構成されている。

貼られている幕の顔はポンピドゥー大統領でしょう。

この建物の設計を手がけたのは建築家リチャード・ロジャース他たちです。

パリのポンピドゥー・センターを設計した、建築家リチャード・ロジャースがテクノプラザを設計したのです。

スタートです。

夢の雫西公園に向かって歩き始めました。

夢の雫西公園です。

説明する坪内さん。

テクノプラザ本館へ来ました。

テクノプラザ本館に入ります。

テクノプラザ本館の中に掲示されていたリチャード・ロジャースの紹介です。

リチャード・ロジャースと聞いて思い浮かぶのは作曲家のリチャード・ロジャースです。

作曲家のリチャード・ロジャース。オスカー・ハマーシュタインとのコンビで「南太平洋」「王様と私」「サウンドオブミュージック」などのミュージカルを作曲した人物です。

同姓同名の人です。

著名な建築家の設計によって建てられた建物であることを知りました。

テクノプラザ本館の中を見学しました。

テクノプラザ1丁目を歩いています。

船山北古墳群に来ました。

左の斜面。

船山北1号古墳です。

船山北2号古墳です。

天井石が取り除かれています。

こちらは

手製の資料で解説する坪内さん。

この辺り。

古墳だけでなく古窯跡も有ります。

壺の底の拓本です。

散策の遊歩道のような道。

階段を下って行きます。

安禅寺へ来ました。

安禅寺の全景です。

立派な石垣です。

宝善寺に来ました。

解説する坪内さん。

コスモス畑へ来ました。

須衛コスモスフェアの幟旗が立っています。

幟旗をアップで。

コスモス畑。

休耕田対策でコスモスが栽培されているのではなかろうか。

コスモスをアップで。

コスモスをアップで。

これは坪内さんが見せてくれた1枚です。

歩いている頭上に高圧線が通っていました。

明治の時期,やっと電燈がともり始めた時期の頃の事。

写真は鶴舞公園関西府県連合共進会の物です。年号が1910となっています。

大々的な事業で電気を要した。

それで会場の方へ電気を回してくれと言う要求が有ったとか。

電気が行き渡り始めた時期。

電気の取り合いが有ったのだろうか。

いわゆる博覧会。

会場の中央奥に城が見えます。鶴舞公園から名古屋城が見えるのだろうかと思ったら、愛知県の売店のようです。

須衛地内を歩いています。

須衛地内を歩いています。

テクノプラザへ戻ってきました。

この建物は天野エンザイムの建物です。

最期。

坪内さんの解説が有り、そして解散となりました。

最期に

最新の場所を訪ねる。

そしてかつて栄華を誇った古墳や古窯跡。

その取り合わせが面白いコースでした。

見頃のコスモス。

このように立派なコスモス畑。

私だけが知らなかったのだろうか。

もっと、市民にPRしてはどうだろうか。

かがみの山歩会の10月例会です。今月はバスで上高地へ向かいました。

上高地のバスセンターから徳沢までの往復でした。

上高地は多くの人で賑わっていました。

それに外国人も多かったのです。

紅葉が始まった上高地です。

真冬に上高地へ訪れた事が有ります。それに春や夏にも訪れた事が有ります。

秋の上高地は記憶に有りません。

上高地散策マップ 上高地観光アソシエーション発行 より引用しました。

平湯トンネルを出た辺りです。

向こうの山々。

安房山の方角です。

バスは下って行き、安房トンネルに向います。

バスの車窓から。

前方に平湯料金所が見えます。

この先、安房トンネルを抜けて上高地に向います。

バスの車窓から。

安房トンネルから出てきました。

梓川を見下ろしました。

急な流れとなった梓川。

一瞬であり急流の音は聞こえませんでした。

バスの車窓から。

釜トンネル(中の湯ゲート)です。

二人のガードマンが立っていました。

バスの車窓から。

大正池、そして穂高の山々が見えます。

一番右は明神岳です。

池面に山が映っています。

左下の建物の屋根が写ってしまったのが残念。

好い景色の瞬間でした。

上高地バスターミナル

バスの車窓から。

上高地バスターミナルに到着です。

明神岳が聳えています。

並ぶバス。各地から来ていました。

並ぶバス。

各地から団体が来ていました。

アジア系の人々はバスで訪れていました。

河童橋

バスターミナルから歩いて来ました。

河童橋が見えてきました。

橋の上に沢山の人が居ます。

この辺り。

アジア諸国から来た人たちでした。

凄い数の人たちです。

多くのアジア系の人々はこの辺りの散策でした。

河童橋の上からの眺望です。

上高地ビジターセンター

上高地ビジターセンターです。

館内に入ってみます。

受付カウンターの上に掲げて有る上高地の鳥瞰図です。

上高地を取り巻く山々。

その位置が判ります。

館内です。

上高地の自然を紹介しています。

こちらは売店です。

小梨平キャンプ場辺りを歩いています。

ビジターセンターに寄ったので本隊との距離が空きました。

遊歩道のような道。

砂が撒いてあり、歩き易い道となっています。

三人の外国人に会いました。

梓川の川辺の処。

眺望の良い所でした。

「ウフェア― ユー フロム」?と言葉をかけたら。

「フランス」と言う言葉が返ってきました。

川幅が広くなった梓川です。

南西側から眺めた明神岳です。

明神

明神まで来ました。

穂高奥宮の碑です。

徳沢に向って歩いています。

本隊に追いつくように歩きました。

明神からの道。

歩く人が少なくなり、雰囲気が変わりました。

明神まではカミさんと来た事が有ります。

その先へは行ったことが無いと思い込んでいました。

槍ヶ岳に登った時にこの道を歩いたのでした。

そんな事を思い出すキッカケでした。

団体の人たちが居ました。

遠くから見た時、本隊に追いついたと思ったら違っていました。

指差している男性。

この先に明神岳が望めました。

梓川の上流方向の眺めです。

徳沢園

徳沢に着きました。

前方に見えるのが徳沢園です。

本隊はランチタイムになっていました。

昼食を終えた女子たち。

河童橋の所でケーキ食べるとの事でした。

女子隊が先発しました。

男子隊も続きます。

東側から望む明神岳です。

明神岳の山頂辺り。

ズームしました。

明神

明神まで戻ってきました。

沢山の人が来ていました。

ここで小休止。

明神橋に向います。

紅葉した葉。

栃ノ木の葉ではなかろうか。

明神橋。

そして明神岳が望めます。

橋の上の野猿。

毛づくろいをやっていました。

この辺り。

野猿が群れとなっていました。

梓川右岸道

梓川右岸道の木道を歩きます。

左側通行となっていましたが、前の人が遅いので右側を歩きます。

清流に架かる橋。

前を歩いていたのは白人でした。

明神池から流れ出す川。

清流でイワナが泳いでいるのが見えました。

捕獲禁止となっているのでイワナが逃げなかったです。

熊ベルが設置して有りました。

岳沢湿原です。

大きく見えるのは六百山だろうか。

紅葉が始まった木道を歩きます。

河童橋の手前まで歩いて来ました。

終盤の段階となってカメラの電池。スマホのバッテリーがダウンしてしまいました。

合羽橋やバスセンターを写すことが出来なくて残念でした。

最期に

秋色の上高地を楽しむことが出来ました。

往路に要した時間は3時間余りで復路は3時間でした。

上高地に居た時間は5時間でした。

上高地日帰りでの行動。

このように出来るのは東海北陸自動車道が出来たからです。

手軽に上高地へ行けるのが有り難いです。

弐水会の10月例会です。

今回は名鉄田神駅に集合して梅林公園へ向かいました。

梅林公園から瑞龍寺山へ。

そして水道山の展望台に向かい、その後、金華山を目指しました。

その後は金華山山頂からめい想の小径で下山し、路線バスで岐阜駅へ。

最期に岐阜駅構内の新時代アスティ岐阜店で懇親会を行いました。

名鉄田神駅に集合して歩き始めました。

明け方まで雨が降っていたので路面が濡れています。

梅林公園の入口まで来ました。

この先の山が瑞龍寺山です。

山の向こう側に見えるのが上加納山タワーです。

放送局の電波を発信しているタワーでNHK岐阜放送局、GBS岐阜放送/岐阜放送ラジオ、エフエム岐阜、シティエフエム岐阜の各局の放送用電波塔です。

岐阜全体をカバーしています。

愛称は「トワ・エ・モワタワー」となっています。

梅林公園の最奥に位置する篠ヶ谷神社。

梅林公園の中を歩いて来ると突き当たりました。

ここから右へ向かいます。

この先、石碑と毛髪碑の間を通ります。

左の石碑は篠ヶ谷神社を紹介しています。

右には毛髪碑が有ります。

この供養碑、1962(昭和37)年に県理容業環境衛生同業組合が建てた記念碑。

大理石で人の頭の形を現した毛髪の供養碑です。

登山道に散乱したドングリ。

このドングリ、アベマキでしよう。

この辺り全般に散乱していました。

ハッキリした登山道。

この辺りは歩き易いコースです。

鶯谷トンネル東口からのコースと合流し、お稲荷さんへ向かってきました。

岐阜稲荷大神の幟旗が立っています。

この横を左にすり抜けて山頂へ向かいます。

岐阜稲荷大神を越えたところです。

東方の眺望が開けました。

横になった白い線は国道156号線です。

中央部の小高い山は前一色山で、その手前のビルは岐阜県総合医療センターです。

後ろに控える山々。一番左の山が伊木山です。

画像では判り難いですが、それらの先には尾張富士や信貴山が望めす。

登山道を登ってきました。

直進すると瑞龍寺山に向かい、右の柵の方へ進むと金華山ドライブウェイへ出ます。

瑞龍寺山山頂に到達です。

この場所。瑞龍寺山頂遺跡です。

解説板には岩盤をくり抜いて作られた長方形の穴と解説しています。

恐らくここに棺を安置したのでしよう。

水道山展望台へ来ました。

野鳥観察をしている人が3人~4人居ました。

明け方まで降っていた雨で来る人が少なかったです。

野鳥観察をする人。

遠くに名古屋駅の高層ビルが見えました。

水道山展望台からの眺望です。

中央が岐阜市役所でその左に忠節橋が見えます。

横に伸びるグリーンは長良川堤防です。

水道山展望台の入口に設置して有ったタカの渡りの観察記録です。

まだ、9時の段階で今日の飛来は確認されていません。

朝のうち、雨が残っていましたが晴れてきたので飛来を確認できるのでしよう。

金華山ドライブウェイを歩きます。

金華山ドライブウェイを歩いて来てドライブウェイ展望台に来ました。

ドライブウェイ展望台集まっていた人たちです。

10人近い人が居ました。

談笑する人たち。

この人たち。毎日ここへ登りに来ているのではなかろうか。

ここに寄って顔を合わせる。彼らの健康法なのでしょう。

椅子に新聞が掛けて有りました。

毎回、ここに来ていて椅子が濡れているのが判っていたのでしよう。

ここを去る時、新聞を持って帰りました。

金華山ドライブウェイを歩きます。

この左、NHKの電波塔が有り、登山コースとなっていますが、そちらへは向かいません。

エコ登山です。

ドライブウェイのコンクリート柵の切れ目が唐釜へ向かうコースです。

コンクリート柵の上にヒマワリの種が置いてありました。

種を食べにシジュウカラが飛来しています。

種を食べに来ては、素早く飛び去るシジュウカラ。

上手く撮影できませんでした。

シジュウカラが何度も飛来していました。

七曲峠へ来ると工事現場となっていました。

七曲り登山道を歩きます。

右側にモノレールが設置して有りました。

途中、小さな広場で小休止。

工事関係者のような姿の男性が通りました。

このモノレールは何のためにやっているの?と話しかけました。

男性はやはり、この工事関係者でした。

山頂の測候所を撤去するためモノレールを設けていると丁寧に答えてくれました。

今年度にモノレールを敷設し、来年度に撤去すると言っていました。

想像ですが気象台や測候所。

各地の測候所のロボット化など改善が進み不要となる箇所が出て来ているのでしょう。

七曲り登山道を登ってきました。

まだ、モノレールが延伸中でした。

測候所までは、まだまだ距離が有ります。

撤去までに時間が掛かりそうです。

展望台・レストラン・売店の上階に上がりました。

展望台から北西の眺望です。

下の部分は野球場や競技場が有る岐阜メモリアルセンターです。

その上の小島のような山は鷺山。

その右上が岐阜大学。右が東海環状道のインターです。

インターからトンネルに入り、続く道。

環状道の開通は遠い事ではなさそうです。

この展望台。初老の女性が居ました。

彼女。先ほど小休止した場所に居た女性です。

言葉を交わしたら2泊3日で金華山へ来ていると言っていました。

安く宿泊し、金華山の色々のコースを辿るのだと話しました。

金華山には色々のコースが有ります。

歩いてみて、好いコースを見つけれるでしょう。

展望台・レストラン・売店となっている所です。

この奥の場所で昼食にします。

レストランの奥でテーブルと椅子が備わった場所です。

K女史が、この場所は誰が使っても良い場所だと言っていました。

売店の奥の場所となり、ここを使うのを控えがちです。

堂々と弁当を広げました。

普通なら岐阜城の南の広場。衆人環視で昼食を取るところですがこの場所で昼食が取れて良かったです。

左の工事予告。

Gooleのマップには旧稲葉山測候所(太鼓櫓跡)と載っています。

この場所の撤去工事が行われます。

右は金華山の三角点です。

三角点が有る場所を知っていましたが、来たのは初めてでした。

岐阜城に到達した後、めい想の小径で下山します。

ゴツゴツとした岩。

足元に注意して歩きました。

高度が低くなってきて歩き易くなってきました。

岐阜公園から出てきました。

両側の葦簀、菊花展の準備が進んでいます。

前方の建物は岐阜市歴史博物館です。

この先に岐阜バスの岐阜公園歴史博物館前のバス停が有ります。

岐阜公園から出ると目の前を岐阜バスの下川手行きが通過しました。

小走りでバスに向いました。

先にバスに到達し、ミンナが来るのを待ってもらおうと考えたのです。

お蔭で待ち時間なしで乗れました。

新時代アスティ岐阜店

新時代アスティ岐阜店へ入ります。

岐阜市橋本町1-10-1

058-264-2333

新時代アスティ岐阜店の店内です。

店に入ったら、ご予約有りましたかと聞かれた。

平日の昼間時間帯だから席は有るだろうと思っていました。

予約を入れておくと確実です。

窓際の明るい所にテーブルを寄せて席を設けてくれました。

まずはビールで乾杯です。

伝串と串カツを中心に注文しました。

話しが弾みます。

ビールの御替わりも有りでした。

企画段階で考えていたルート図です。

想定していたルート図の通りに歩きました。

最期に

今回の企画の意図は瑞龍寺山に登ってから金華山に向おうと言う思いからでした。

瑞龍寺山の西に水道山が有ります。ここへは橿森公園から登れます。他に鶯谷トンネルの東口や庵町からも登れます。色々のコースを辿れればと言う思いでした。

雨の後での登山でした。

空気が清涼となり、視界が良くなっていました。

低山からでは有りますが、眺望を楽しむことが出来ました。

下山してからのビール。

たまには、こういうのも良いという声が有りました。

明るい内からのビール。贅沢が出来ました。

一宮友歩会の第104回ウォーク例会です。

今回は中山道の赤坂宿からJR垂井駅まで歩きました。

石灰石列車編

美濃赤坂駅に9時集合となっていました。

美濃赤坂駅に9時に着く列車は美濃赤坂駅に8時10分着と8時40分着が有ります。

余裕持って行こうと思い、美濃赤坂駅に8時10分到着の列車で向かいました。

そうしたところ、西濃鉄道線から出てきて石灰石列車の連結作業を見ることが出来ました。

製鉄原料は鉄鉱石とコークス。そして石灰石です。

コークスは輸入した石炭をコークスに加工しているのでしよう。

鉄鉱石と石炭は船が着岸した岸壁から持ち込みます。

石灰石は赤坂の金生山から運んでいます。

その石灰岩を送り出すシーンを見たのです。

(08:27)

踏切の警報機が鳴り始めました。

そして、来たのがDE10に牽引された石灰石列車でした。

石灰石列車の先にEF64が待機しています。

単機で来て待っています。

DE10ディーゼル機関車は先へ行って停止しました。

そして石灰石列車から離れて行きます。

EF64電気機関車。

大垣方面へ向かって行きます。

大垣方面へ行って石灰石列車の線路に入ってきました。

EF64電気機関車。

速度を落としてゆっくりと

(08:37)

機関車。

ゆっくりした速度で石灰岩列車に近付きました。

そして、作業員が連結作業をしています。

ホキ2000形石灰岩列車。

矢橋工業が所有する私有貨車です。

連結作業が終わり信号が変わるのを待ちます。

(09:22)

石灰石列車が出発していきました。

電気機関車で笠寺駅まで行き、そこから名古屋臨海鉄道のディーゼル機関車に変わります。

そして新日鉄の溶鉱炉へ向かって行きます。

第104回例会ウオーキング編

JR美濃赤坂駅 → 赤坂湊跡 → 赤坂宿 → 昼飯大塚古墳 → 粉糠古墳 →

遊塚古墳 → 円興寺 → 美濃国分寺跡 → 美濃国分寺 → 大垣市歴史民俗資料館

→ 願證寺 → 国分尼寺跡 → 喪山古墳 → 美濃路追分 → JR垂井駅

第104回例会の地図です。

104map.pdf (ssl-lolipop.jp)

8時40分美濃赤坂着の列車が入ってきました。

沢山の人が降りて行きました。

受付の開始です。

これだけ沢山の人が乗っていました。

電車の運転士が何が有るのかと、ビックリしていたと誰かが話していました。

歩きだして最初に寄ったのが赤坂湊跡です。

ここでY氏の解説が有りました。

この赤坂辺り。

先日の集中豪雨で水に浸かりました。

Y氏はその事にも触れました。

昼飯大塚古墳へ来ました。

昼飯大塚古墳に登ります。

昼飯大塚古墳でもY氏の解説です。

昼飯大塚古墳から降りてきて円興寺に向って行きます。

右て前方に見えたのが金生山です。

石灰石と大理石を採掘する山です。

大きく削られています。

遊塚古墳の手前まで来て彼女に出会いました。

遊塚古墳の場所を聞いたりしました。

彼女、一宮市の今伊勢出身だと言っていました。

私たちが通過した時に「一宮友歩会」の旗を見て親近感を持ったのだと思います。

写真はその時のものです。

良く喋る人でした。

「唄つむぎ和音」と言う名前で色々の活動しています。

【淡墨桜】淡墨ざくらのうた - 唄つむぎ和音 (youtube.com)

★☆嬉しがりやゆきじさん、唄つむぎ和音さん★☆ | fureai-egaoのブログ (ameblo.jp)

溜池です。

あずま屋が有り、あの場所で休憩します。

石柱と文化財の標柱が立っています。

この場所が遊塚古墳です。

表土が流れてしまったのか、古墳らしくありません。

円興寺の入口に来ました。

寺はこの先です。

彼岸花が、今が盛りと咲いています。

今年の彼岸花。

開花が遅くなっています。

ここへ来るまでも何度も見かけました。

美濃国分寺跡に向かって歩きます。

この辺り、前方が広がっていました。

写真には写っていませんが赤とんぼが沢山飛び交っていました。

前方の垂井新線。

貨物列車が走って行きます。

引かれている貨車、全てが福山通運となっています。

福山通運号と呼んでも良いかも知れない。

青空の下を歩いています。

大垣市歴史民俗資料館に来ました。

ランチタイムです。

一旦、解散となりました。

ランチタイムが終わり美濃国分寺を訪ねます。

青空の下を歩いています。

喪山古墳に寄りました。

古墳に上がってみます。

垂井駅にゴールです。

お疲れ様でした。

ウオーク同好会の9月例会です。

今月は列車で恵那まで遠征しました。

中山道の大井宿を「中山道かたりべの会」のガイドボランティアの案内により散策しました。

その後は語り部の会で教えて貰った寿司幸でランチ。そして中山道広重美術館へ向かいました。

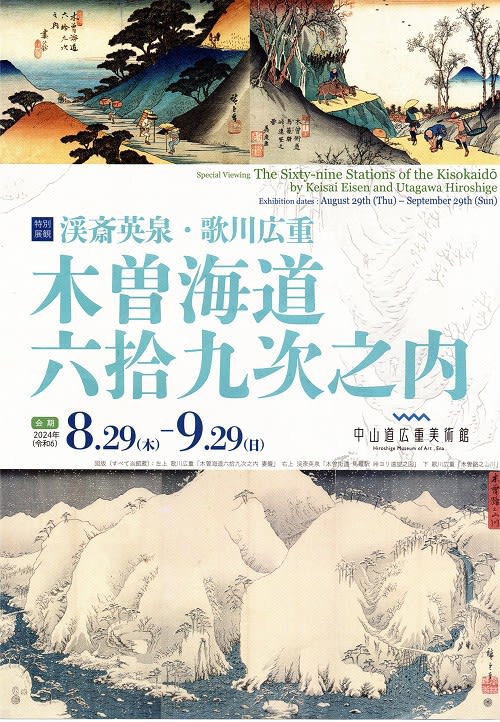

中山道広重美術館では企画展、渓斎英泉・歌川広重 「木曽海道六十九次之内」が開かれていました。

ウオーク同好会は原則的に第4月曜日が活動日となっていますが月曜休館日の施設が多く有ります。

今回、中山道広重美術館は連休で開館していて入館できました。

高山線の那加駅です。

美濃太田行きの普通列車が入線してきました。

美濃太田駅です。

普通列車に乗務していた車掌です。

左側が新人車掌で右側が教育担当車掌でした。

車内発券を指導していました。

中央線の3番線です。

列車の到着を待っています。

右は中津川行きの快速ですが多治見駅から各駅停車となります。

恵那駅に着きました。

大井宿の中山道かたりべの会のガイドボランティア、Hさん。

私たちを恵那駅で迎えてくれました。

Hさんを先頭に歩き始めました。

大井宿に向います。

中山道大井宿の案内図です。

大井宿は恵那駅近くの「大井橋」から六つの枡形を通り、東の「上横橋」まで、710mの宿場です。

途中には「ひし屋資料館」「明治天皇行在所」が有ります。

大井宿散策

Hさんを先頭に中山道を歩いています。

見かけた雑貨屋。

土太忠(どたちゅう)商店です。

熊手や草鞋が店頭に並んでいます。

うなぎを捕獲する竹製の罠が下がっています。

1,800エンの値段が付いています。

こう言うものを制作できる技術、貴重ではなかろうか。

竹で編んだ買い物籠や背中に背負う竹の籠。この籠は何と言うのだろう。

右のはガラスに路面が写って見難くなっていますが、火鉢が500円となっています。

表から見ただけですが、懐かしい品々が並んでいました。

こんなのに会えるのも旧街道ならではです。

大井橋と浮世絵。

大井橋は、江戸時代のころ阿木川(あぎがわ)に架かるただひとつの橋で、参勤交代の大名や多くの旅人が渡りました。

その頃は木橋だったため大水でたびたび流されました。

現在の橋には、欄干に中山道の浮世絵風景画「木曽街道六十九次」のパネルが展示され、当時の中山道を偲ぶことができます。

歌川広重の「木曽海道六拾九次之内 大井」

広重が描いたタイトルは「木曽街道」ではなく「木曽海道」と表記されています。

橋の上に有った「木曽街道六十九次」の銘盤です。

大井宿の北側に恵那峡。南には恵那山が有ります。

「中山道大井宿」の石標です。

大井橋を渡ると、そこは大井宿の西の入口。

案内図には六つの枡形が表示されています。

あまから本店工場です。

旧中山道の桝形に入ると、五平餅で有名な「あまから本店」の工場がありました。

中から網戸越しに女性たちの声が聞こえました。

ここは五平餅の工場ですが、五平餅を食べれる店が恵那駅前から西へ行った場所に有ります。

その店の表の写真を見て、この店。以前に行った事が有ると思い出しました。

2016年1月7日に恵那へ訪れました。

小さな旅 恵那へ 市神神社の七日福市 - Kオジサンの気の向くまま (goo.ne.jp)

それは2015年12月19日に歴史街道を歩く会で、中山道かたりべの会のボランティアガイドで大井宿を歩きました。その時案内をしてくれたのが西尾さんと言う人でした。

西尾さんに案内して貰った時の写真を届けたいと思い、明治天皇行在所を訪ねました。(ここが中山道かたりべの会の事務局になっています)

ソノ時に入った店の工場がここだったのです。

今、工場の前を通りかかったのです。

この店の五平餅は行事の軍配型では無く、ダンゴ型で3個の団子をくしで刺しています。

中山道を歩いた時、恵那のバローの食堂で五平餅定食を食べました。

馬籠宿を歩いた時、白木屋と言う店で五平餅を買いました。いずれもダンゴ型でした。

この地方の五平餅。すべてがこの工場から行っているのではなかろうか。

過去に行った五平餅の店。

その五平餅工場がこの場所でした。結びつくことが面白いです。

福崎日精のライオンのレリーフ。

上に弘法大師釈迦如来像が乗っています。

それをHさんが説明しています。

右がライオンのレリーフと弘法大師釈迦如来像で、左はその解説です。

福崎日精を検索すると日本のコンクリート仏師と有ります。

日本各地を回った福崎日精。

ここ、恵那峡のダム工事の犠牲者の霊を弔うため観音像を制作しています。

古く趣のある家屋。

その前を歩いています。

角屋の壁に掲げられた解説。

旅籠と木賃宿の違いを解説しています。

大井宿本陣跡の薬医門の前まで歩いて来ました。

明治天皇行在所(アンザイショ)に戻ってきました。

明治天皇が明治13年(1880)、この場所に宿泊。

部屋、風呂場、畳敷きのトイレなど、当時のまま残されている珍しい建物です。

行在所に訪れた外国人女性です。

どこの国から来たのかと聞いたらスペインからでした。

中山道を西へ向かい京都まで歩くと言っていました。

中山道と東海道を踏破しました。

東海道に比べて中山道を歩く外国人が多いです。

碓氷峠や和田峠。

難所が多いが見所が多いのが魅力なのでしょう。

行在所の建物に入りました。

大井宿について解説するHさんです。

錦絵を上手く撮影できませんでした。

明治天皇は諸国漫遊の旅に出かけました。

山道になった時はお輿を使い、道路では馬車で旅したのだそうです。

六大巡行で日本各地を回っています。

私たちが歩いている前をJRのバスが通って行きました。

歩いて来て「いち川」の駐車場に停まっているバスを見かけました。

「いち川」で栗づくし懐石を食べるのでしょう。

暖簾が下がっている旅館「いち川」の前へ来ました。

このいち川、かつては「角屋」と呼ばれた街道沿いの旅籠で、若山牧水、北原白秋など文人墨客に愛された400年の歴史を持つ老舗旅館です。

ここ大井宿には40軒以上あった旅籠の中で現存するのはこの一軒だけです。

寿司幸

中山道かたりべの会で紹介を受けた「寿司幸」です。

寿司幸

恵那市大井町236-22

0573-25-4070

予約して有った大井宿しぶろく御膳です。

箱に入った食事が運ばれてきました。

そして、後から赤だしと茶碗蒸しが出て来ました。

皆さん、会食しています。

表に立てて有ったランチメニューとテーブルのランチメニューです。

大井宿しぶろく御膳。

大井宿が江戸の日本橋から数えて46番目の宿場です。

そんなことから「しぶろく」という言葉を取り入れています。

恵那の大井宿が46番目の宿なので、寿司幸以外でも「しぶろく」という言葉を付けている店が有るようです。

中山道広重美術館

寿司幸から中山道広重美術館へ歩いて来ました。

特別展観「木曽海道六十九次之内」のチラシです。

美術館のガイドボランティアガ説明してくれました。

外から眺めた展示室です。

重ね摺り体験コーナーです。

模擬版木を使った重ね摺り体験が出来ました。

大井屋と言う浮世絵の店を再現しています。

吊り下げられた浮世絵。

木曽街道(中山道)六十九次。

日本橋から今日までの地図です。

地図の中心部をクローズアップしました。

四角の中は苗木藩、岩村藩、加納藩、犬山藩、大垣藩などです。

石高と治めている殿様の名が書かれています。

古地図を見るのが面白い。

掲げられているのは、街道の宿場の浮世絵。

ガイドボランティアの解説を受けています。

恵那駅

最期。各務原へ戻ります。

恵那駅から名古屋行きの列車に乗ります。

最期に

ウオーク同好会の活動日は第4月曜となっています。

月曜日で博物館や資料館は休館日となっていることが多いです。

今回は第4月曜だが祭日で開館している場所。

それで中山道広重美術館へ来ました。

ボランティアガイドの案内に寄る大井宿の散策。

お値打ちな「しぶろく膳」。

大井宿は中山道の46番目の宿場です。それで「しぶろく」と付けています。

中山道広重美術館ではガイドボランティアの案内で館内を回ることが出来ました。

列車の旅も楽しめ良い例会でした。

歴史街道を歩く会で2015年12月19日に中山道かたりべの会の案内で大井宿を歩き、その後に下街道を歩きました。

歴史街道を歩く会 12月例会 下街道シリーズPart① 中山道大井宿からJR武並駅まで 中山道そして下(シタ)街道へ - Kオジサンの気の向くまま (goo.ne.jp)

その時に福崎日精のライオンのレリーフの解説が有ったか否か、記憶に有りません。

改めて今回解説を受けました。

新しく知ることを新鮮に感じています。

途中に見かけた「あまから本店工場」。

この工場が東濃地方の五平餅の製造元であることが判りました。

発見が面白いです。

弐水会の9月例会です。

今月は越美国境の冠山に行って来ました。

福井県と岐阜県の県境に聳える山。冠山です。山容が衣冠束帯の時の冠の姿を表している。それで冠山と呼ばれています。これまで岐阜県側から林道を登り、向かうことが出来ましたが、林道が土砂崩れで通行不能になっていました。この越美国境を貫く冠山トンネルが出来たおかげで福井県池田町から向かことが出来るようになりました。

県道270号線を走って来て、突き当たったのが国道417号線です。

徳山ダムで出来た徳山湖。

湖に「とくまる」が浮かんでいます。

国道417号線を走ってきました。

前方に見えるのが冠山トンネルです。

この道、冠山峠道路で別名クラウンロードと呼ばれています。

冠山林道を走っています。

県境のゲートまで上がってきました。

駐車していた車で船橋ナンバーを見かけました。

冠山へ向かって行く途中に持ち主と言葉を交わしました。

この後、この近くの山に登り、中国地方へ向かって行くと話していました。

仕度をして登山口へ向かいます。

冠山峠の石碑。

向かって行く途中見えて来た冠山。

ブナの林。

頭上を葉が覆っています。

左側の眺望が良くなった場所から見えた景色。

同じ方角をズームで。

何山か判らないが、山頂に出ベソのように構築物が確認できます。

家屋なのか反射板なのか。

それに草原のような所も見えます。

この先。

冠の壁を登ります。

足元は細い道が有りますが、両側は肩まで及ぶ高さの笹が延びています。

冠の壁を登ります。

ロープを掴み慎重に登ります。

上へ到達しました。

登る人を見守るK隊長。

登った所にリンドウが咲いていました。

リンドウをアップで。

リンドウを見ると思い出す事が有ります。

南木曽岳に行った時の事です。

丁度、リンドウの時期でした。

下山の途中にリンドウを見かけました。

前を女性が歩いていました。

「りんどう峠」の事を喋ったら、女性はリンリンド~と「りんどう峠」を唄い出したのです。

りんどう峠 島倉千代子 1957年1月 (youtube.com)

これは古い映画のようです。

角隠し姿の花嫁が馬に乗って嫁いで行く様子を想像できます。

岐阜県側の冠山林道です。

通行止めになっています。

満水の徳山湖。

山頂の銘板。

山頂から北の方角を眺めました。

撮影した時は気が付かなかったが、福井平野の海岸線。

海岸線の建物で煙突が判ります。

火力発電所だと思います。

燃料タンクが並んでいます。

アノ広場が冠平です。

アソコでランチタイムとなります。

ランチタイムを終えて下山にかかります。

アップダウンの有る道。

登山口近くまで来ました。

駐車場所まで戻ってきました。

最期に

冠山へ5回ほど登りに来ています。

冠山の登山道は遊歩道のような道だと思っていました。

でも、今回、歩いて見て何箇所もアップダウンが有りました。

人の記憶。

キツカッタ事は忘れてしまう。

勝手なものですネ。

徳山ダム

この冠山は揖斐川の源流となっています。

その源流から流れ出た水を堰き止めて造ったのが徳山ダムです。

今では、満々と水を貯めていますが、ダムが完成と言う時期にダムを見学しました。

2006年09月09日の事でした。

ダムが完成し湛水が始まると言う時にダムの見学会が有ったのです。

擂鉢の底のようなダムの底です。

聳えるのがダム堰堤で、ダム湖の深さが判ります。

見学希望して抽選に当たったか、記憶に有りません。見学できたのはラッキーなことです。

当時の画像を見てみると沢山の人が詰めかけています。

前を行くマイクロバス。

このようにマイクロバスに分乗してダムの底に降りてきました。

かがみの山歩会の9月例会です。今月は白山ホワイトロードをバスで向かい、三方岩岳へ行って来ました。

栂の木台駐車場からふくべ谷上園地展望台、分岐点、そして三方岩岳に向いました。

帰路は三方岩岳山頂から分岐へ、そして三方岩駐車場に下山しました。

2001年10月に三方岩岳 へ登った事が有ります。

その時は三方岩駐車場から三方岩岳 へ登り、野谷荘司山まで足を延ばしました。

三方岩駐車場から三方岩岳 への往復では時間が短くなりますので野谷荘司山にも登ったのです。

当時の写真では紅葉した山々。岩が荒々しい三方岩岳が写っています。

20余年前の事です。登ったと言う記憶しか残っていません。

バスが着いたとがの木台です。

正面に白山が望めます。

栂の木台駐車場です。

仕度をして、これから登ります。

白川郷展望台駐車場に設置して有った三方岩岳周辺トレッキング案内図です。

登り始めていきなりの急登でした。

ヒョッコリ見かけたのがリンドウです。

急な登り道です。

根っこが沢山露出しています。

足元で見かけた靴の底です。

こんな靴底の靴はハイヒールではないが、パンプスだろうか。

根っこが出ている急登を登るのは無謀ではなかろうか。

ふくべ谷上園地展望台

ふくべ谷上園地展望台まで登ってきました。

ふくべ谷上園地展望台から見た白山です。

白山をズームで。

ふくべ谷上園地展望台から見えた白山ホワイトロードです。

あの道を登ってきました。

稜線を歩きます。

稜線で歩き易くなりました。

これから向かう三方岩岳が前方に見えます。

木製階段が整備して有ります。

山頂に到着です。

大きな望遠レンズのカメラを覗く男性。

この男性。

バスが三方岩駐車場に寄った時、登る準備をしていました。

男性にレンズの大きさを聞いたら600mmだと教えてくれました。

男性のカメラには敵わないですが、鳥に向って撮影しました。

何と言う鳥か判らないですが、秋の「渡り」です。

気流を捉え、悠々と飛んでいました。

後から、男性のカメラの画像を見せて貰えば良かったと思いました。

何と言う鳥か、鳥の種類を知っていたかも知れない。

三方岩駐車場に向って下山して行きます。

赤く熟したオオカメノキの実。

リンドウが固まって咲いていました。

こちらはリンドウの近くに咲いていたオニシオガマです。

三方岩駐車場へ下山してきました。

バスは栂の木台駐車場から三方岩駐車場に来ていました。

白川郷展望台

帰路、白川郷展望台駐車場に寄りました。

長い階段を登り白川郷展望台に向います。

白川郷展望台からの眺めです。

田が黄金色となっています。

カメラのズームレンズで合掌造りの家屋が見えますが、肉眼ではハッキリとは確認できませんでした。

最期に

三方岩岳周辺トレッキング案内図には三方岩岳から白川郷展望台へ1時間30分で下山出来そうでした。

バスを使っての山行ですので白川郷展望台に待機して貰えば可能です。

三方岩岳に行くと言う事をリーダー任せで安易に構えていたのが反省点です。

事前にコースを把握して、このようなコースを提案すればよかったと言う思いがします。

秋の三方岩岳。リンドウやオニシオガマを愛でることが出来ました。

ウオーク同好会の8月例会です。

ウオーク同好会ではボランティアガイドの案内で里山を歩いたり、森林インストラクターの案内で自然観察会を催した事が有ります。

時には彼岸花を愛でに半田市へ出かけたり、花見で屋形船。近江八幡に行った事が有ります。

色々の活動をしています。

今月はランチの会食会でした。

会場は 和台所カフェ しゅん花

各務原市那加不動丘1-118-1

058-322-4811

しゅん花の外観です。

しゅん花の店内です。

ランチメニュー。

五段弁当です。

テーブルに五段弁当が届きました。

弁当箱からお料理を出しました。

刺身に天ぷら。

煮ものと焼き物。

それに味噌の乗った冷奴やコンニャク。

そして冷たい茶碗蒸しが付いていました。

デザート&ドリンクではコーヒーを頼みました。

こちらは別料金だが300円です。

小屋のような形は煎餅のようなクッキー。

イチジクに梨、それにバームクーヘン。

小さいグラスに入ったのは、冷たいゼリーで美味しかったです。

会の雰囲気は和気藹々です。

最期に。

ウオーク同好会は自由参加です。

出席、欠席の理由を聞かれたりしません。

会長は縛りの無い会やと言っていました。

今回、美味しい料理を味わうことが出来ました。

有難うございました。

弐水会の8月例会で、北八ヶ岳の東天狗岳へ向かう行程の第2日です。

泊まった山小屋が黒百合ヒュッテでした。

黒百合ヒュッテから擂鉢池、天狗ノ奥庭を経由して中山峠からの主稜線を登って来るコースに合流しました。合流点から岩塊の重なる斜面を登ると東天狗岳に到達しました。

下山は中山峠からの主稜線を下り、中山峠を経由してにゅう分岐からにゅうへ向いました。

そして、にゅうから白駒池へ。白駒池の周囲を歩き、白駒荘で昼食してから白駒池入口有料駐車場に出てきました。

黒百合ヒュッテの売店です。

Tシャツが下がっています。

胸の所。

創業1956年と表示して有ります。

1956年は昭和31年です。

50年を超える年数なのに古さを感じさせませんでした。

リニューアルしたのではなかろうか。

表に有った温度計。

12℃を示しています。

左は入口に有った黒百合のステンドグラス。

右は玄関の脇に下がっていた表示です。

黒百合がチョコレートリリーなのだ。

黒百合ヒュッテの玄関です。

これから出発します。

黒百合ヒュッテから出発です。

深夜、音を立てて雨が降っていました。

雨は止みましたが、ガスっています。

出発して、いきなりの急登。

歩き始めて、直ぐに急な登りとなったのです。

登って来ると擂鉢池に出ました。

ゴツゴツした岩。

池に水が溜まっているのか、枯れているのか判らなかったです。

池の横を通過して行きます。

擂鉢池を過ぎて〇印を見ながら登って行きます。

岩の〇が目印です。

巨岩が続く急な登り道を登って行きます。

所どころの〇印。

険しいコースが続きます。

急登を登って来ると、トウヤクリンドウの群生地が有りました。

ホタルブクロかツリガネニンジンか。

それに、トウヤクリンドウです。

中山峠からの主稜線コースと擂鉢池から来る合流です。

ここで休憩となりました。

振返ると登ってきた道。

そして黒百合ヒュッテを見下ろせます。

山頂に向って歩き始めました。

東の眺望です。

何山か判らないが雲の間から顔を出している山を確認しました。

あそこが山頂。

もう一踏ん張りです。

東天狗岳の山頂に到達です。

山頂からの眺望。

東天狗岳から根石岳へ向かうコースです。

山頂からの眺望。

上の画像の延長です。

山頂からの眺望。

更に右に振った画像です。

手前は根石岳の山頂。

後方の山、右から阿弥陀岳、中岳、赤岳でしょう。

雲が時々隠しました。

中山峠まで下山してきました。

にゅうの山頂へ向かいます。

にゅうの山頂から白駒池方面の眺めです。

白駒池が見えます。

白駒池が見えるところまで下山してきました。

白駒池の遊歩道に出ました。

池畔の白駒荘が見えます。

白駒荘まで来ました。

ここでランチにします。

白駒荘のランチカレーです。

これで2,000円でした。

味は兎も角、2,000円にするためにお茶や○○漬けを加えたと言う感じがしました。

サラダもこんなに盛らなくても良いと思った。

白駒池入口有料駐車場が見えるところまで出てきました。

白駒池入口有料駐車場に到着です。

お疲れさまでした。

帰路、木曽川の花火に遭遇しました。

前に見える橋は犬山橋です。

先に踏切が有り、道が渋滞していて撮影することが出来ました。

電柱が無かったら良かったが動きが取れなかったのです。

最期に

黒百合ヒュッテから擂鉢池、主稜線との合流点、そして東天狗岳へ歩きました。

火山跡のゴツゴツした岩山で、キツイものが有りました。

そんな山でも、登ってみて充実感を感じました。

今回、泊った山小屋は黒百合ヒュッテ。

昭和31年の創業となっていましたが、建物に古さを感じませんでした。

リニューアルしたのでしょう。

綺麗なトイレは快適でした。

想像していた山小屋。それ以上に良い山小屋でした。

帰りに予定していたお風呂。

縄文の湯に行く計画でした。

山小屋で縄文の湯は木曜日休みだと言われました。

何処のお風呂に行くか決めるのに休業日をシッカリと調べておかないと、と思いました。

2013.09.09ににゅうと中山を歩きました。白駒池有料駐車場から白駒池、にゅう、中山、高見石へ。そして駐車場に戻る時計回りのコース辿りました。

北八ヶ岳の山 ニュウ(2,351.9m) ・ 中 山(2,496m) - Kオジサンの新・山歩きの記 (goo.ne.jp)

弐水会の8月例会です。弐水会の8月例会は毎年、山小屋に泊で泊まると言うのが恒例となっています。

今年は北八ヶ岳の東天狗岳へ向かいました。

第1日の行程は白駒池入口有料駐車場から高見石小屋、中山峠を経由して黒百合ヒュッテに向かうコースを辿りました。

白駒池入口有料駐車場から歩き始めました。

さすがに全国区の山。

色々の所から来ています。

目についたのは関東圏のナンバーでした。

歩き始めです。

木道を歩きます。

両側のコケが凄い。

白駒池に出ました。

静かな水面です。

白駒荘の前を通過してきました。

この辺りもコケが凄い。

高見石小屋に着きました。

ここでランチタイムとなりました。

この先が高見石です。

高見石に行って見ます。

高見石小屋の名物と言われる揚げパンです。

ムツアカネ?

ダラダラとした登りが続きましたが、この辺りは歩き易いコースでした。

中山展望台に着きました。

ゴツゴツとした溶岩でした。

中山山頂です。

標柱に気が付かず通過してから標柱の所へ戻りました。

中山峠まで来ました。

木道の道です。

黒百合平へ向かって行きます。

黒百合平のキャンプ場です。

若い女の子たちのグループ。

オジサンは、こう言うところで若い娘に話しかけたくなります。

何処から来たの?と聞くと、大阪からと応えてくれました。

写真を撮っても良いかと聞いてから撮影しました。

前を歩いていたK隊長も声を掛けていたのです。

K隊長から聞いたのですが、彼女たち。

大学のワンダーフォーゲル部なのだそうでした。

黒百合ヒュッテに着きました。

受付をして貰うため、ヒュッテの中へ入りました。

ベースを演奏していた山小屋の主です。

夕食前。

山小屋の前です。

ビールで乾杯となりました。

汗をかきながら登って来て、ご褒美です。

夕食の時間となりました。

ハンバーグを中心とした夕食でした。