「春から夏に楽しむ~里山自然ハイキング~」と言う成人講座の第5回です。

第5回で、今回で講座が修了となります。目的の山は迫間山となっていましたか、体調を崩した人が出て、目的の山を目指さずに自然遺産の森へ戻ってきました。

自然遺産の森 — 自然観察舎 — 四ツ辻 — 峠の辻 — 昆虫の森 — 自然遺産の森

周回しました。

本日の集合場所。

各務原自然遺産の森です。

出発前に準備体操をします。

急な山道を歩く事もあります。

飛び回る蝶。

ピンボケでした。

教えてもらった蝶はコミスジチヨウと言うものでした。

こちらの木の葉。

半纏の形をしているハンテンボクです。

この先、自然観察舎であずま屋の休憩所となっていますが、傷んでいて通行禁止となっていました。

休憩所から引き返します。

四ツ辻で休憩しました。

そして歩いて来たのが、峠の辻です。

ここから昆虫の森へ下ってきました。

昆虫の森へ下って行きます。

この辺りは柵があり、シッカリした道となっています。

ガンクビソウだと教えて貰いました。

煙管の雁首の形をしています。

こんな花。

初めて見ました。

沢に橋が架かっています。

1人づつ渡って行きます。

こちらはミズヒキだと教えて貰いました。

水が流れる沢。

突然、カワセミが飛び上がりました。

川に居たのですが、私はその姿を見ることが出来なかったです。

前の方。

何かを話しています。

レシーバーを着けていましたが、何を話していたか分からなかったです。

下の方へ降りてきました。

昆虫の森の案内図です。

下の方角から上がって来た男性。

帽子にオニヤンマのアクセサリーが付いており、ミンナの注目を浴びています。

トラロープの白黒でも効果が有るみたいです。

自然遺産の森に戻ってきました。

今日は5回目です。

自然体験塾の建物となっている庄屋屋敷の中で閉講式となりました。

最後に

今回は迫間山へ行く予定でしたが、体調が悪い人が出て歩くコースが変わりました。

山頂を目指すものでは無いので、行く先を変更する。それも仕方がない事です。

色々と観察できました。

新しく知ることが面白いです。

「春から夏に楽しむ~里山自然ハイキング~」と言う成人講座の第4回です。これまでは市内の里山を歩いて来ました。

今回はJR大垣駅に集合して伊吹山登山バスに乗り伊吹山へ向かうと言うものでした。伊吹山ドライブウェイの山頂駐車場から西登山道を逆時計回りに進み、山頂を周回しました。

この講座が始まった段階で、第4回は伊吹山に向かうと言われました。

今年、伊吹山登山バスが運行するか否か判らないと言われました。(利用者が少ないと運行が中止となるのではなかろうかと言う不安が有ったのです)そんな状態でもバスは運行されました。

この講座。各務原市産業活力部の東ライフデザインセンターが主催する講座です。定員は15名となっていました。応募者は42.~43名ほど有ったそうでした。倍以上の応募倍率であり、当選できて運が良かったと言えます。講師はS先生でアシスタントにYさんが着きました。タイトルは里山自然ハイキングとなっていました。野山を歩くものだろうと思い込んでいました。実際、歩いてみて花の名を解説して貰いました。このような講座に参加すると山歩きの時の知識が広がります。

花の名を知ることが出来て面白いです。

名阪近鉄バスの伊吹山登山バスのチラシです。

大垣駅前の②番バス停です。

伊吹山登山バスが来ました。

乗車時に1,250円、料金箱に入れました。

伊吹山ドライブウェーのゲートです。

7月8月は定期運行の期間です。

バスはゲートでストップすること無く通過しました。

続くドライブウェー。

アノ方向に向かって行きます。

山頂の駐車場に到着です。

バイクが沢山登ってきています。

駐車場に着いて一旦解散となりました。

トイレを済ませて観音様の前に集合でした。

アノ西登山道を登って行きます。

群生しているサラシナショウマ。

ルリトラノオとサラシナショウマ。(誤りが有りましたらお許しください。)

列で西登山道を登って行きます。

上の左 イブキフウロ。右はキンバイソウかウマノアシガタだろうか。

下の左 トモエシオガマ。右はイブキキオンではなかろうか。

遊歩道に花の紹介が有りました。

西尾根の方まで登ってきました。

獣害対策のゲートが設置して有り開けて通過します。

西尾根展望所の辺りです。

雲が出ていて麓が見えません。

売店の山小屋が見えます。

アノ方角に進んで行きます。

クルマバナです。

ヤマトタケル像が有る所に着きました。

ここで、一旦解散です。

分散して昼食。

12時に集合と言われました。

12時に集合して三角点へ向かいます。

その後は東登山道を歩き駐車場へ向かいます。

左側が花が咲くところです。

09年に登った時の画像と比較すると花が減ってきています。

一等三角点「伊吹山」の解説と一等三角点の標柱が設置して有りました。

東登山道を下って行きます。

鹿のフンが散らばっています。

このフン。

まだ新しいです。

東登山道を下って行きます。

霧の中、鹿を見つけました。

東登山道を下って行きます。

雑草や樹木の繁る中、タヌキのような動物が居ました。

アナグマのようです。

姿を見かけましたが、上手く撮影できませんでした。

こちらでも鹿を見かけました。

誰かが言っていました。

丸で動物園みたいだなと。

駐車場まで下山してきまはした。

私たちが来た時より車が増えています。

登山バスのバス停です。

既に何人もの人が並んでいました。

13時15分発のバスが来ました。

バスの車内。

ほぼ満席となりました。

バスが伊吹山ドライブウェーを走ります。

そこで見えてきたのがカメラの放列です。

大きなレンズのカメラ。

野鳥の撮影を狙っているようです。

バスが終点のJR関ケ原駅まで来ました。

最後に

09年08月12日に伊吹山登山バスで伊吹山へ登りました。

左は関ケ原駅前です。関ケ原駅前から乗車しました。

右は山頂駐車場に着いた時のものです。いわゆる路線バスのタイプのバスです。この時は2両で運行していたのでしょう。何時から路線バスタイプから観光バスタイプに変わったのだろう。

その時、東登山道から山頂を目指しました。(今、東登山道は下山用で一方通行となっています)山頂の周回ではシモツケソウやシシウド。コオニユリなどを目にしました。下山は上野の方へ歩いて下山しました。

今回は花が少なかったです。10年を超える歳月の経過と言う事も有るが、鹿が繁殖し過ぎて自然のバランスが崩れてしまった。そのようなことは無かろうか。

自然を維持するために鹿を駆除する事も検討しなければならない段階を迎えているのではなかろうか。

「春から夏に楽しむ~里山自然ハイキング~」と言う講座の第3回です。

今回は尾崎南運動公園に集合して尾崎北町登山口から登ると言うコースでした。三峰山遊歩道に到達した後、岩田坂方面に下って行き三峰山の北斜面を登って三峰山山頂に登ってくる。その後は三峰山展望台で昼食。そして中央登山口へ下山してきました。

キノコが出始めていた時期でした。ほとんどが毒キノコです。

ベニイグチとかドクツルタケなどを教えて貰いました。

車を停めて撮影しました。

この後、登る三峰山の方向です。

左の山の頂は三峰山展望台で、あずま屋が見えます。

各務原市役所産業活力部観光課発行の「各務原アルプス山歩きマップ」引用しました。

Ⓙ地点の尾崎北町登山口から登り始めてⓘ地点に到達。三峰山遊歩道と交差している所を横切り、北斜面を下山しました。谷底を歩き、岩田坂三丁目方向から三峰山北斜面を登り三峰山山頂へ。そして、三峰山展望台であるⓀ地点でランチタイム。その後は下山開始。中央登山口であるⓁ地点に降りてきました。

ⓘ地点から下山して行くライン。等高線と並行して行くが、谷底の平らな場所に到達したので、このラインは誤りではなかろうか。

(09:33)

尾崎北町登山口から登り始めます。

赤い実がなっています。

マンリョウだと教えて貰いました。

(09:45)

ⓘ地点に到達です。

右から左へ三峰山遊歩道が延びています。

交差箇所を横切り、北斜面を下って行きます。

(09:48)

北斜面を下って行きます。

若干ピンボケでしたが下山して行くコースを紹介するためピンボケでも載せました。

(09:51)

斜面で、トラロープが張って有ります。

(09:52)

小川が流れています。

(10:00)

水が流れる小川。

晴天が続くと枯渇してしまうのではなかろうか。

(10:00)

両側は木々が繁茂しています。

(10:01)

雑木が見えます。

(10:01)

雑木が繁茂する中のコース。

それでも、コースはハッキリしています。

(10:01)

コースの右側に小川が現れました。

(10:02)

コースと小川が並行しています。

(10:03)

繁茂している雑木林。

小川が遠ざかってしまいました。

(10:08)

竹林の中を歩きます。

密になっていない竹林。

良い雰囲気の場所です。

竹林の中のこの場所。○○平と呼んでも良いような場所です。

(10:08)

竹林の中の道。

こちらは東登山口から下って来るコースです。

(10:08)

竹林の中。

誰かが並べた古い竹でコースが作られています。

良い雰囲気です。

(10:10)

竹の数が少なくなってきました。

(10:11)

少なくなった竹。

それでも行先を表示しています。

(10:12)

木に括られた手作りの案内表示板。

制作者は14年2月に見かけた手作りの案内表示板と同じ人だろうか。

朽ちてきて現在地や方角が判り難くなっています。

(10:12)

登り道となってきました。

(10:15)

急な登りのコースとなってきました。

トラロープが備わっており、有難いです。

北斜面を登って行きます。

実を付けたイソノキです。

登りながら振り返ると下界が見えます。

幹の向こうは岩田地区です。

リョウブだと教えて貰いました。

高度が増してきて。

金華山の岐阜城が見えます。

右下に見えるのは長良川です。

もうすぐ山頂。

(11:13)

山頂に到達です。

三峰山の山頂から見える金華山。

右下は長良川で鵜飼大橋が見えます。

(11:20)

三峰山頂で山名表示プレートを撮影しています。

(11:26)

三峰山山頂から三峰山展望台へ向かう途中、見かけたのが日野方面を示した指示標識です。

この場所が岐阜市と各務原市の境界となります。

国土地理院の地図ではこの位置に「三峰山」を表示しています。

実際の山頂はその右上で245Pの箇所に表示すべきであろう。

(12:22)

三峰山展望台から見える東の眺望です。

左の山は三峰山。奥の方の山は各務原アルプスです。

右側の尾根が三峰山遊歩道です。

真ん中の凹部を下って行きました。

(12:36)

下山を始めました。

下山の途中に見えた東海北陸自動車道です。

先の方に一宮市の138タワーが見えます。

アノあたりの横たわる緑は木曾川です。

(13:14)

中央登山口に下山してきました。

この後、解散となりました。

三峰山 過去に登った事が有ります。

三峰山に2014年02月24日に登りました。

2014.02.24。尾崎団地に住む人の案内で、今回と同じコースを歩きました。

ただ、その時は東登山口から入り、山の神の場所を経由して竹林に降りました。

東登山口から登り始めて稜線である三峰山遊歩道に到達した時、目にしたのが、手作りの案内表示板でした。

三峰山遊歩道から降りてきて、竹林に出ました。

この辺り。平らな場所です。

○○平と呼んでも良いのではなかろうか。

最後に

今回、三峰山へ行って来て地図を見たら三峰山は岐阜市に位置する事を知りました。

2014.02.24に竹林を歩き、北側から三峰山に登るコースを登った事が有りました。でも、その時は東登山口から三峰山遊歩道から竹林に向かって行くショートコースでした。今回は尾崎北町登山口から登り、三峰山遊歩道の交差点を横切り、北東に歩きました。谷底の竹林を歩き、岩田坂三丁目方向から北斜面で三峰山山頂に上がってきました。前回は短いコース。そして今回はロングコース。2つのコースが有るのを知りました。

10年ほど前に訪ねた事が有る竹林。そして今回、訪ねることが出来ました。記憶があるところを訪ねれて良かったです。

三峰山へは中央登山口から登るのが一般的だが、このようなコースが有り面白さが有ると思う。

今の時期の花。そして出始めたキノコの説明を受けました。キノコの名を覚えれて良かったです。

「春から夏に楽しむ~里山自然ハイキング~」と言う講座の第2回です。

今回は各務原市、関市、そして坂祝町の接点である明王山が目的の山となっていました。

集合場所が各務原市自然遺産の森となっていました。

各務原市自然遺産の森の管理棟前です。

アソコが集合場所です。

講師の鷲見さんのお話です。

「ききなし」という言葉。

鳥の鳴き声を言葉に置き換えたものです。

ホトトギスはテッペン、カケタカとかトッキョキョカキョク。こんな言い方をします。

三光鳥。ツキ、ホシ、ヒ、ホイホイホイと言う言い方をするのだそうです。

レシーバーです。

これを耳にかけ講師の声を聴きます。

歩き始めて目にしたのが天然のウメです。

木に成ったままのもの。

地面に落ちたものが有りました。

アスファルト道を歩きます。

この道。

東海自然歩道になっている道です。

テイカカズラです。

藤原定家にちなんだ名です。

迫間不動の駐車場に来ました。

先に見える山。

タワーが聳えています。

アノ方向に向かって行きます。

講師の横山先生。

野鳥の参考書を広げて説明です。

迫間不動に来ました。

ササユリが咲いています。

ササユリをズームで。

迫間不動の奥の院です。

水が滝となって流れています。

ここは境川の水源地です。

ツメレンゲと言う多肉植物です。

頂上八方不動まで上がってきました。

ここまで来るのに長い階段が有りました。

1人、女性がキツそうでした。

若い男性が、ここまでザックを持ってあげて上がってきました。

横山さんから見せて貰ったツメレンゲの花の画像です。

明王山の山頂を目指します。

ここが最後の登りです。

明王山の山頂からの眺めです。

木曾川と伊木山。

その向こうに小牧山。

さらにその先に名古屋の高層ビル群が見えます。

明王山のタワーです。

見上げるタワー。

タワーの先にツバメの群れが飛んでいました。

何羽ものツバメ。どこに向かうのだろう。

明王山から下山してきました。

迫間不動の方へ下山して行きます。

迫間不動の本堂前です。

この花。

何と言うのだろう。

迫間不動の農産物直売所の前です。

自然遺産の森へ戻ってきました。

最後に

色々と説明して貰えました。

市内の山。

明王山への往復でした。

楽しめました。

各務原市産業活力部の東ライフデザインセンターが主催する「春から夏に楽しむ~里山自然ハイキング~」と言う講座に参加しました。定員は15名となっていました。応募者は42.~43名ほど有ったそうでした。倍以上の応募倍率であり、当選できて良かったと言えます。

今日はその第1回と言うことで開講式が行われ、鷲見先生からオリエンテーションです。

その後にバスで伊木山へ向かいました。

東ライフデザインセンターです。

今日は第1回の講座です。

ここで開講式が行われます。

開講式が行われる研修室です。

里山自然ハイキング講座の資料です。

自然ハイキング。

自然ハイキングは「自然に親しむ」山歩き、森歩き。

山の気候や山歩きの基本を聞きました。

危険は生き物。

自然に親しむために。

・自然観察

アカマツ 一世代限り。 更新できない。 プロパンガスが増えて燃料として使わなくなった。

植物の分類。 新ユンゲラー分類体系。

APG分類体系。

マイクロバスで伊木山へ向かいます。

バスで伊木山に着きました。

準備運動をしてから歩きだします。

歩きだして直ぐに目にしたのがクロガネモチの花です。

手にして説明して貰えました。

全日の雨で谷川の水量が増えています。

白い小さな花。

ツルアリドオシです。

林の中を歩きます。

一般的にドングリの名で片づけてしまうが、アベマキの実だと教えて貰いました。

空を見上げて。

新緑の葉です。

鷹の爪かコシアブラか。

ツクバネウツギです。

アカメガシワの芽です。

若葉をとり、ハンカチの上に乗せて説明してくれました。

伊木山の山頂へ来ました。

ここでランチタイムです。

一番手前が木曾川です。

堤防道路は浅井犬山線。

そしてゴルフ練習場だろうか。

その先の小山は小牧城です。

遠くに名古屋の街のビルが見えます。

ソヨゴの花です。

展望台であるキューピーの鼻へ来ました。

キューピーの鼻からの眺望です。

ズームで。

旋回するP3C哨戒機が見えました。

岐阜基地の滑走路へ進入体制で、脚を出しています。

芝生広場に戻ってきました。

最後に

春から夏に楽しむ ~里山自然ハイキング~ 講座の第1回 でした。

この講座の面白い所は植物や花の名を知ることが出来ることです。

知らないことをるのが面白い。

里山自然ハイキング 講座の第5回です。今回は自然遺産の森から八木山までの北尾根区間を往復しました。八木山は低山ですが、前方には濃尾平野が広がっています。広い眺望を楽しむことが出来ました。

各務原市産業活力部観光交流課発行の「各務原アルプス山歩きマップ」より引用しました。

赤線は推測でマーキングしましたので誤差が有るかも知れません。

八木山の標高が296.1となっていますが、国土地理院の地図では296となっています。

第2回の天王山から使い始めましたイヤホンレシーバーです。

講師から離れていても解説が良く聞こえました。

(09:18)

準備体操を済ませて自然遺産の森を出発します。

(09:28)

各務原パークウェイを歩いて来て、八木山北尾根登山口に入ります。

ここが八木山への入口です。

八木山北登山口の標識が下がっています。

左側がウラジロ。

右はコシダだと言う説明がレシーバーから聞こえました。

木陰の快適な道を歩いています。

アップダウンの有る尾根の道を歩いています。

尾根を歩いていて、西側の視界が広がりました。

やや左。岐阜駅前の高層ビルが見えます。その右側の三角形の山は尾崎権現山です。その右側の東斜面の団地は尾崎団地です。団地の右側の山が三峰山でその奥は岐阜市の金華山です。三峰山の右は舟伏山です。中央辺りの白い建物は各務原高校。南側がグランドです。その右側はテクノプラザです。船山を切り開いて工業団地を造成しました。

田植が済んだ田んぼはグリーンのヴェルヴェットのように見えます。

先頭を歩く講師です。

後続が来るのを待ち、後ろを振り返りました。

こちらはその時。振返ると、最後尾が歩いて来るのが見えました。

丁度、岩場の所へ来ています。

帰路。この右側の岩場を登りました。

(10:38)

山頂に到着です。

山頂に到着して、ランチタイムには少し早い。

山頂にザックを残し、講師に案内されます。

(10:47)

案内されて来た所は松の木が有った場所です。

稜線から少し下りました。

こんな場所。知っている人と一緒でないと来れない場所です。

松の木の枝に寄生する木です。

マツグミと言うのだそうでした。

Wikipediaでは半寄生性の常緑低木と有りました。

鳥に寄って種子散布する。花が咲き実はチューインガムのように噛めると有ります。

山頂へ戻ってきました。

南側の視界が広がります。

7月の時期だから仕方がないですが、冬季に空気が澄んでいると伊勢湾が眺めれます。

左から右に流れていく木曾川が判ります。

小高い山、第1回で歩いた伊木山です。

伊木山の左側は伊木山の南を流れる木曾川で岐阜愛知県境です。

伊木山の先に島のように見えるのは小牧山です。

左の方の白いのはバンテリンドーム名古屋です。

ズームで。

遠く名古屋駅辺りの高層ビル群です。

7月の陽気の中で仕方がないですが、空気が清浄なら名古屋城が見えるでしょう。

航空自衛隊の岐阜基地です。

滑走路が見えます。

その右側は誘導路です。

今日は土曜日で飛行は有りませんが、平日なら滑走路に向かって進入して行くジェットが見れるでしょう。

6本の柱が立つ施設が見えます。川崎重工ホッケースタジアムです。(岐阜県グリーンスタジアム)です。その右は岐阜かかみがはら航空宇宙博物館です。

右から左へ流れていくラインは東海北陸自動車道です。4本脚のタワーは一宮市の138タワーです。

(11:35)

ヒョウモンチヨウだろうか。種類の分からない蝶です。

羽根が傷んでいます。

越冬したのだろうか。

こちらはキアゲハです。

撮影しようとしたら向こう向きになり、中々撮影させてさせてくれませんでした。

(11:46)

ランチタイムを終えて下山を開始しました。

岩登りの指導が有りました。

三点支持で登れば良いと教えられました。

花期の終わったイワカガミです。

往路の時、スピーカーからか音楽が流れていました。

聞こえていても、何処から流れてくるのか判りませんでした。

復路に音が流れてくる場所の見当が付きました。

樹木が邪魔してハッキリ見えませんが、音の発生源は各務原公園でした。

こちらは自然遺産の森。

自然体験塾の建物が見下ろせます。

茅葺を拭き替えるのだろうか。

周囲にシートが羽って有ります。

先生がキノコの解説をしてくれました。

柔らかいスポンジ状のキノコです。

山野で見かけるキノコ。

毒キノコが多く食しない方が良いと話していました。

(13:19)

前方に道路が見えます。

各務原パークウェイまで戻ってきました。

(13:28)

自然遺産の森に戻ってきました。

閉講式

今日は第5回の講座で最終回でした。

自然体験塾の建物の中で閉講

最後に

第1回は伊木山を歩きました。伊木山を歩いたのは初めてでした。歩き易い遊歩道が整備して有り、木々の葉が落ちれば木曽川の向こう側、愛知県側が良く見える。そんな感じがしました。でも、ベンチが古くなっていました。

第3回は桐谷坂から自然遺産の森まで。ロングコースでした。眼下に市内の景色が見えました。各務山が削られているのが見えました。山が削られ土地が生み出されているのです。これらの土地。住宅地にするのでなく工業団地にするようです。住宅地として団地が生み出されると当然、学校を設けるなどの投資をしなくてはならない。工業団地なら工場が進出してきて、製品を出荷するとなれば税収に結びつくのでしょう。

第2回は美濃市の天王山でしたが、それ以外は市内の山々でした。

各務原市には手軽に登れる山々が多く、自然に恵まれていると言えます。名古屋の有松へ行った時、各務原アルプスへ行った事が有ると女性が言っていました。身近なところに山が有り、良いですねと話していました。

私たちはこのような恵まれた環境に感謝しなければならないでしょう。

今回の5回の講座。当市でこの様な講座を開いてくれます。他市の人が、市でこう言う講座を開設しているのが羨ましいと言っているのを聞きました。

里山自然ハイキング 講座の第4回です。前回は桐谷坂から自然遺産の森まで縦走しました。その続きです。当初の計画では自然遺産の森から迫間山、明王山、金毘羅山を経由して日本ラインうぬまの森に下山する予定となっていましたが、事情が有って周回して自然遺産の森へ戻って来る行程となりました。

各務野自然遺産の森 ー くもの丘 ー 休憩場 ー 四辻 ー 峠の辻 ー

トンネルの上 ー 迫間山 ー 八方不動 ー 明王山 ー 金比羅山 ー

健脚のみち ー 多賀坂林道改修記念碑 ー どうだんの道 ー 各務野自然遺産の森

自然遺産の森 → Ⓒ → Ⓑ → Ⓓ → 自然遺産の森のと言うコースで周回しました。

各務原市産業活力部観光交流課発行の「各務原アルプス山歩きマップ」より引用しました。

自然遺産の森を出発します。

自然遺産の森の中を大きく周回して歩きます。

自然遺産の森の道沿いに有った花です。

コマツナギだと教えて貰いました。

こちらはユリの木の幼木です。

またの名をハンテンボクと言います。

葉の形が半纏に似ているから半纏木と付けられた。

チューリップ形の花が咲き、洋名はチューリップツリーだそうです。

休憩場へ来ました。

通過して行きます。

峠の辻 を通過して行きます。

ここから稜線へ向かい山を越えるのが本来のコースだと言われました。

峠の辻からトンネルの上へ向かう途中です。

前夜が雨でして視界が良くなっています。

南方の眺めです。

小高い山が八木山。その右に名古屋駅の高層ビル群。

左の方に尾張富士と本宮山が背比べして見えます。

岩の上で休憩していた男性が居ました。

その横を通過して行きます。

前方の山が迫間山。

その右に見えるのが明王山のタワーで、その右が金毘羅山です。

アノ山へ向かって歩きます。

途中、見えた北側の眺望です。

少しズームしました。

御嶽山が見えますが、下の方が見えるだけです。

迫間山に到着です。

迫間山からの眺望です。

標準的な状態で撮影したのです。

先ほどとは15分程の差しか有りませんが、御嶽山が隠れてしまいました。

迫間不動の奥で、八方不動を過ぎた辺りです。

先に明王山のタワーが見えます。

階段を登って行きます。

この先、明王山の山頂に到達します。

明王山山頂に到着です。

ここでランチタイムとなりました。

明王山頂は関市、各務原市。そして坂祝町の接点ですが三角点は無い場所です。

上の写真では標高が380mとなっていますが、各務原市の都市計画図では384.5mとなっています。

こちらは多賀坂林道改修記念碑が有るところに設置して有る各務原アルプスの地図です。

この地図では384.3mとなっています。

いずれにしても、380mは誤りでしょう。

持参された本を使って、野鳥の解説です。

望遠で南の方を狙ってみました。

どの辺りを撮影しているのか判りませんが、右の上の縦に長いビルは庄内川沿いのマンションです。そして、その前の横線は名二環です。

やや上で、画面の右から左への緑の横線は県営名古屋空港です。ビルの屋上に丸い貯水槽が見え、その右にFDAのジェットが見えます。

何と言うマンションだろうか、マンション群が並んでいます。

こちらは西の方です。

一番右の山は前回通過した金山です。反射板が見えます。

その左は百々ヶ峰。その手前は通過してきた山で、凹んだところから見えるのは日野の船山です。そして向山へと続きます。左の方の色が違う山が金華山です。

前回、トレランの若者たちが走っていましたて。

彼ら、あそこまで走ったのだろうか。

百々ヶ峰に対峙して金華山が有りますが、こんなに離れているのだろうか。

クチナシの花が咲いています。

良い香りを放っていました。

急な登り道を登って行くと金毘羅山に到達します。

金毘羅山の三角点に向かいます。

健脚の道を歩いて来て階段へ来ました。

階段を降りると多賀坂林道改修記念碑が有る駐車場になります。

どうだんの道を降りてきました。

川沿いの道を歩きます。

この川は迫間不動から流れてきている境川です。

雨の翌日で水量が多くなっています。

各務野自然遺産の森へ戻ってきました。

ここで解散式です。

最後に

前夜は雨が音を立てて降っていました。今日は開催となるのだろうか思うような状況でした。

朝になって雨は止み、晴れてきました。天気予報では最高気温が31度によると予測していました。湿度が高く蒸し暑い状況でした。

山の面白さの1つに眺望が有ります。前日は雨でして空気が清浄になり、7月には珍しく遠くの眺望が利きました。名古屋駅前の高層ビル群は勿論ですが、多度山の先に御在所岳や鎌ヶ岳が望めました。

第2回の天王山からイヤホンレシーバーを使い始めました。先頭の講師の声が良く聞こえます。講師の声と野鳥の鳴き声が一緒に聞こえます。何と言う野鳥か、教えて貰えます。

花や木々の名を教えて貰っています。

知らないことを知るのが面白いです。

各務原市教育委員会の中央ライフデザインセンターが主催する里山自然ハイキング 講座の第3回です。

前回からイヤホンレシーバを使い始めました。講師の先生の喋る声が良く聞こえます。歩いていて「スィー、ピョピョピー、 スィー、ピョピョピー、」と言う野鳥の鳴き声が聞こえました。先生からオオルリの鳴き声だと言うのが聞こえました。先生の声と野鳥の鳴き声が一緒に聞こえたのです。この様な状況は生の野外講座のようだと感じました。

今回は各務原アルプスの縦走で、スタートが桐谷坂からとなっていましたでが、市のバスでスタート地点まで送って貰いました。そして、アップダウンの有る長い縦走の開始となりました。

桐谷坂関市側登山口 ー 切谷坂分岐 ー 向山 ー 向山見晴台 ー 須衛 ー

岩坂峠 ー 金山 ー 大岩見晴台 ー 四辻 ー 展望台 ー 自然遺産の森

各務原市産業活力部観光交流課発行の「各務原アルプス山歩きマップ」より引用しました。

各務原アルプスを縦走するコースはⒽⒼⒻⒺⒸⒷⒶへ と連なっています。桐谷坂からの登山口は祠が有るⒽ地点と切谷坂から少し北へ行った桐谷坂関市側登山口が有ります。今回は桐谷坂関市側登山口から登り始めⒹ地点へ下山してきました。

自然遺産の森が集合場所です。ここまで来てくれた市のバスです。

全員、このバスで桐谷坂の登山口へ送って貰います。

桐谷坂に到着してバスから降りました。

県道17号江南関線は車の往来が多い道路です。

下車してから気を付けて横断しました。

(09:36)

桐谷坂の関市側登山口です。

ここは峠から北へ少し下がった場所です。

ここからふどうの森に向かうことが出来、「ふどうの森」が貼られています。

軽四が停まっています。

ここから登り始めた人が居ます。

登り始め。

緩い坂です。

最初に目にしたのがタツナミソウです。

川が流れている近くに咲いていました。

湿った場所が好きなようです。

急な登りとなってきました。

ソヨゴです。

小さな花が沢山咲いています。

こちらはウルシの木です。

実が下がっています。

ウルシはカブレますので、皮膚の弱い人は触れないようにと声が掛かりました。

桐谷坂から来るコースとの合流点である桐谷坂へのポイントに来ました。

教えて貰った、ツルアリドオシ。

白い小さな花です。

途中に有った展望の良い場所で北の方を望みました。

木を切り払い、展望が良くなっていました。

雲の下が御嶽山。そして乗鞍岳。

画像では判りませんが、冠雪した山々が分かりました。

スズランのような花が並んでいるネジキです。

こちらは南の展望が良く成った場所です。

第1回で歩いた伊木山が見えます。

平地の中の小牧山。

その先に名古屋の高層ビル群が分かります。

ランの仲間。

ジガバチソウです。

向山見晴台へ来ました。

向山見晴台から山の同定で説明する講師です。

遠くに見えたのが小津権現や花房山、雷倉が小津三山だと言う説明でした。

続くアップダウンです。

急な登りの箇所も有ります。

三角点の須衛から降りてきた箇所です。

ここへは激下りでした。

前方から若者4人のグループがトレランで走ってきました。

若者に道を譲って通過して行くのを待ました。

通過する4人の内の1人に何処まで行くのかと声を掛けたら、金華山まで行くと言う返答でした。

となると。まだ、この先。岐阜の権現山、各務原の北山と権現山。そして尾崎の三峰山。金華山南東の洞山。鷹巣山へと続きます。

恐らく坂祝から走って来たのでしょう。

凄い距離を走ります。

ササユリ1輪を見かけました。

雑木が邪魔していて、ユリの正面に回り込むことが出来ませんでした。

でも、1輪だけのササユリを目にできたのはラッキーです。

(12:29)

高圧線の鉄塔の場所です。

ここは広場となっていて、ここでランチタイムです。

国土地理院の地図に243mのピークが載っています。

それで、この場所に間違いないのだが、勝手に岩坂山と名付けたのだろうか。

それから、この場所。

伊吹から坂祝への中間点と言うプレートが下がっています。

243ピークからの眺望です。

南方を眺めました。

すぐ下に見えるのが福祉の里です。

遠くには名古屋の高層ビル群が望めます。

反射板の有る金山へ到達です。

金山からの眺望を楽しみます。

御嶽山が望め、わずかに残雪が有るのが見えました。

御嶽山の眺望です。

肉眼では残雪が確認できますが、スマホのカメラでハッキリとは写りません。

四辻まで歩いて来ました。

(15:17)

お疲れさまでした。

自然遺産の森へ戻ってきました。

最後に

今の時期の山野草。ジガバチソウやタツナミソウを教えて貰いました。

前日、金曜日は雨が降りました。それで空気が綺麗となり遠くの山々を眺めることが出来ました。眺望の良い場所から御嶽や乗鞍の姿が望めました。また、奥揖斐の山々も望めました。

歩いていて、見える山を教えて貰う。

こう言うのも講座の面白さの1つです。

今日、「里山自然ハイキング」(中級者向)と言う講座に参加しました。

第2回で、実施した場所は美濃市の天王山でした。

駐車場 ー 大矢田神社 ー 楓の滝 ー ヤマザクラ ー 大モミジ ー

合流点 ー 天王山山頂 ー 合流点 ー 大モミジ ー ヤマザクラ ー 楓の滝

ー 大矢田神社 ー 駐車場

駐車場から山頂へのピストンでした。

今回、配られたイヤホンです。

これが有れば、講師の先生の声が良く聞こえます。

門の北東側です。

駐車場となっていました。

準備体操を済ませて歩き始めました。

歩きだしてすぐにモミジの説明が有りました。

大きな葉と小さい葉。

オオモミジとイロハモミジです。

大矢田神社への石段です。

大矢田神社の右側をすり抜けて行きます。

その通過する場所に案内地図が設置して有りました。

登山道を登って行きます。

楓の滝です。

今朝方まで雨が降っていましたので、水量が多く音を立てて流れていました。

花が終わったシハイスミレです。

何箇所か滝が有りました。

プラスチック片を使って階段が整備して有ります。

こちらも花期が終わったスミレです。

タチツボスミレでしょう。

葉に止まった小虫を見かけました。

クワガタムシのようですが、小型でした。

ヒメクワガタと呼んでも良い感じです。

この先、誕生山方面へ向かうコースと合流します。

このポイントは裏側の御手洗からのコースの合流点でも有ります。

終盤となったモチツツジです。

こちらはシロモジの葉です。

秋になると黄色い葉になります。

葉先が3つとなり、2ヶ所の切れ込みが有ります。

この切れ込みが丸になっているのが特徴だと説明が有りました。

山頂に到達です。

天王山の山頂です。

三角点が有ります。

山頂から南方を望みました。

中央の盛り上がった所が百々ヶ峰で、その左肩に小さく金華山が見えます。

岐阜城が確認できます。

北の方のやまやま。

先生から山の同定の説明です。

片知山、蕪山、高賀山、今淵ヶ岳。そして瓢ヶ岳です。

山頂に設置して有った山の銘盤です。

この銘盤で山々が同定出来ます。

先生が持参した地図です。

2万5千分の1、5万分の1、20万分の1。

山を歩く時に携行する2万5千分の1。

この辺り、全体の位置を確認する20万分の1。

目的で地図を使い分けるのだと言う説明でした。

下山を始めました。

その時に見かけたヒョウモンエダシャクと言う昼間に飛ぶ蛾です。

右側は谷です。

慎重に下山して行きます。

下山中に見かけたムベです。

左上はムベの花です。歩道の手摺に巻き付くようにしてありました。言うならば園芸種のムベです。ここ天王山へ来て、これがムベだと説明して貰いました。これは天然のムベで野生種です。

以前に見たムベの花と、歩いていて見かけた野生種のムベ。

それが結びつくことが面白いです。

大矢田神社まで下山してきました。

無事に下山できて、お礼の参拝です。

神社で見かけたチヨウです。

テングチヨウが飛んでいました。

駐車場まで下山してきました。

この辺り、モミジのトンネルとなっています。

秋には素晴らしい紅葉となるのでしょう。

各務支考の句碑

4月から俳句を習っています。それで、少々俳句の関連に興味を持つようになりました。

登る前に見かけた歌碑です。コケが生えたりして読み難くなっています。

碑の横の縦看板が有ります。

各務支考と言う名で蕉門十哲の一人と有ります。

句の中に紅葉かなと有ります。

大矢田谷は江戸時代の頃から紅葉が素晴らしかったのでしょう。

最後に

天王山へは裏側である御手洗登山口から数回登った事が有ります。また、表側で有る大矢田神社側からも登った事が有りますが、記憶が残っていません。

改めて感じたのは滝が有ったりして、良いコースだと思いました。それに、道幅が狭く慎重に登らなければならない処も有りました。

各務原市教育委員会の中央ライフデザインセンターが主催する「里山自然ハイキング」(中級者向)と言う講座に参加しました。定員は17名となっていました。応募者は35名あったそうでして、約倍の倍率。当選できて運が良かったと言えます。今日はその第1回と言うことで開講式が行われ、鷲見先生からオリエンテーション。その後に伊木山へ向かいました。

大伊木町ふれあいセンター ー 観音寺 ー 熊野神社 ー 播隆の道 ー 上人洞

ー 伊木山山頂 ー キューピーの鼻 ー 七曲の道 ー 中道 ー 芝生広場

ー 大伊木町ふれあいセンター

各務原市産業活力部農政課作成の伊木山散策Mapから引用しました。

講座のレジメです。

今日の会場。

大伊木町ふれあいセンターです。

講師の鷲見先生と横山さんです。

館長のあいさつの後、先生からオリエンテーションが有りました。

テキストです。

講座のハイキングとは。

自然に親しむ。

東京の高尾山は1,600種の植物が有り、豊富。

次が伊吹山で1,200種、藤原岳は1,300種。

我が国は自然が豊か。ETC…。

大伊木町ふれあいセンターを出発しました。

前方に見えるのが伊木山で、アノ山へ向かいます。

右側はニンジン畑。

もう、収穫できそうな大きさになっています。

ここは鵜沼地区です。ニンジンの一大生産地となっています。

歩いていて、牛舎が有りました。

肥しの匂いが漂ってきました。これも自然の一部か。

ダンダンキキョウ。

帰化植物です。

葉に付いて説明している鷲見先生。

こちらはサルトリイバラを説明する横山さん。

実が成っています。

観音寺近くまで来ました。

スイカズラが有りました。

こちらはテイカカズラです。

少し歩いていくとエゴノキが咲いていました。

木に付いた花ですが、ミンナ下向きです。

スイカズラの近くで撮れた蝶です。

何と言う名前なのか判りません。

マツバウンランと言う花です。

教えて貰った時はマツバウンナンと聞こえました。

ウンランが正しい呼び名でした。

2枚の葉っぱが前から回ってきました。

左がシラカシで右がアラカシです。

同じ樫でも葉が異なる。

勉強になりました。

山頂へ向かう道と播隆の道が交差するところです。

私は後部に居ました。

何か説明をしているようです。

木の葉の説明です。

葉の縁がフラットなものとギザギザのもの。

ギザギザの葉を鋸歯と言うのでした。

後部に居て木曽川の対岸が見えました。

危険な場所で、トラロープが有りました。

展望の良い場所です。

眺望を確かめたら名古屋の高層ビル群が見えました。

播隆の道を進みます。

密集するヒトツバ。

岐阜の金華山で見たことが有りますが、こんな群生状態を見たのは初めてです。

整備された階段を登ります。

この先が山頂です。

山頂に到着です。

お昼の時間で、ここで昼食を取りました。

山頂に居て、ホトトギスの鳴き声が聞こえました。

「トッキョキョカキョク」「トッキョキョカキョク」と言う鳴き声。

横山さんが持参した本を見せ、解説してくれました。

こちらは蝶です。

飛び回っていました。

ジャノメチョウの仲間でしょう。

昼食を終えて、

山頂からキューピーの鼻へ来ました。

キューピーの鼻からの眺望です。

流れる木曽川。

堰き止める犬山頭首工。

そしてその上に架かるライン大橋です。

その先には犬山橋が見えます。

小山の上の犬山城。

そして犬山橋の左には城山で鵜沼城が有りました。

中道を歩いています。

中道から舗装道路へ出ました。

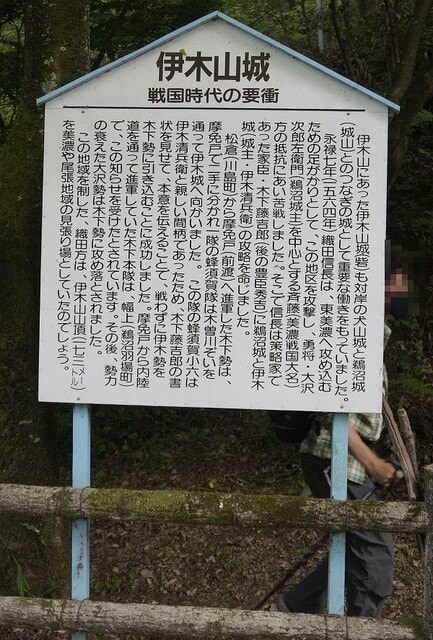

伊木山城の解説板が立っています。

伊木の森の芝生広場です。

かつてはフィールドアスレチックやテニス場が有りましたが、スッキリとしています。

ピンボケでしたがアオスジアゲハでしょう。

大伊木町ふれあいセンターまで戻ってきました。

最後に

伊木山を周回するようなコースを辿りました。

伊木山には、かつてフィールドアスレチックやテニス場が有った時に来たことが有りましたが、リニューアルしてからは初めて来ました。今回歩いたコースが遊歩道のように整備されているのは知りませんでした。初めて歩いてみて、良いコースだと思いました。

半日歩いただけでも3種類の蝶を目にすることが出来ました。この状態からも各務原が自然タップリの場所と言えるでしょう。

歩きながらの色々の解説。面白いと思いました。

キューピーの鼻から見えた犬山城や鵜沼城。これらの城と対峙したのが伊木山城です。木曽川を往来する舟を上から監視することもできたし、小牧山が見えましたので、ここからも目を光らせていたのでしょう。

伊木山は戦略的に重要だったのだと想像します。