平成28年11月3日 10:00~

東賀茂神社秋まつり

秋祭りの意味

秋祭りは収穫の秋を祝い、遠い祖先の昔から一番身近なとことにある氏神に感謝する神祭りである

神前に供えるお供え物にしても、季節ものの山の幸、海の幸といわれる品々も多く、 神々の功績をたたえ、神を喜ばす神事と余興が執り行われている。

現在はそれほどでもないが、昔はこの秋の神祭のために村の人々は何十日、 ときにはまる1年も前から準備をし、精進潔斎をし、食べ物、飲み物も用意して神祭りの日を迎えるのである。

そして、祭りの日には氏子は役人(やくびと)として、また、一般の氏子たちは神詣のため衣服を新調して着飾り、 祭礼に参加して神と人々とのつながりを強め、そのことが集団生活の絆の役割を果たし、 共同生活の基礎が再び確かめられていくのである。

秋祭りは宵宮の神迎えの神事から始まり、本祭りの神の還御をもって終了するのであるが、宵宮の前日を傘揃えといって 祭礼の余興を準備し、本祭りの後の日は傘破ちといって祭りの後片付けをする日になっている。

宵宮

秋祭りは宵宮と本祭りの両日にわたり執り行われ、この二日にわたる夜半に神迎えが行われている。

宵宮は夜宮とも言われ、神迎えの祭りであり、本来は神を迎えるための祭場へ依代を媒体として、 多くは深夜に神が降臨すると考えられ、昔は氏子が一同に集まって夜を明かす神迎えの神事が行われ、 その日数も何日にも及んだが、これも次第に簡単になり司祭者だけが祭りの前夜にだけ行うようになり、 やがて現在のような形になってきたのである。

昔の人は常に村人の住むところにおらず、祭りのときだけ降臨するものと考え、信じていた。

そして人々は小高い丘の上の森とか、そのほか決まった祭場に仮屋を建てて神を祭ったものである。

社(やしろ)はもともとこの「屋」を建てる場所の意味であり、宮(みや)は「御屋」を意味すると言われている。

宵宮の神事として、本来、当日の午後、萩原、荊木等の氏子が中心となって、 屋台、四ツ太鼓等が宮に向かい、鬼神楽、獅子舞を奉納し夜を迎えて神迎えの神事が執り行われるのだが、 現在では、宵宮の早朝、鬼神楽、獅子舞を奉納のみ行われてしている。

この神迎えの神事で、歴史学的に見ても興味深い習わしがある。それは、宵宮が雨天であれば天気が 回復するまで1日、2日と神祭りを延ばすが、これと反対に、宵宮の日が晴天であって無事に神迎えを済ま した翌日の本祭りが雨天であっても神祭りは続けるのである。このことは雨が降ればなにかと不都合だから と単純に考えられるが、もっと深く考えると宵宮ですでに神を迎えているので、本祭りに日が雨だからとの 理由で日を延ばすと神様の都合に支障をきたし、何日も神様を放っておくことは神様に対する不敬になるの で、いったん神迎えをした以上、本祭りは天候にかかわりなく行うべきだという氏子の神に対するまじめさの表れと思える。

宵宮が雨のときは、いったん取りやめて天候が回復したあとで気持ちよく神迎えをしようということであろう。

もちろん、祭りは秋晴れの好天気の日に行うほうが好都合であって、神と人との双方の事情を加味した計らいである。

本祭り

宵宮の翌日が本祭りであって、神社から神は神輿に乗り御旅所へ御渡する神事が主な行事となっている。

そして、これが現在の神の降臨であって、祭りの行事のなかで最も目につき華やかな取り合わせである。

神輿は神のみゆき(御幸)に用いる乗り物であって、神霊の降臨を送迎するために使われるが、 古くは馬が神の乗り物として用いられていた。

それが、平安時代中期以降、御霊信仰が盛んになると ともに、神移し、神入れの儀式行う神興のお渡りが、練りものの華美な行列を伴って、近世には、 村々の氏神祭りにも広く行われるようになった。

これは、貴族社会が興や車を乗りのもとして常用するようになったのを反映したのもといわれる。

若者が神輿を担ぎ、勢いよく練り回ることを「神興荒れ」といって、神意の表れとすることもあり、 神興の動きによって年占いをすることであったという。

また、神興荒れは神の目を喜ばせ同時に祭日に 奉仕する人々の興奮をかきたてたものである。

御旅所は神の降臨を持ってこれらを祭る本来の祭場と考えられ、神と最も縁の深いところといわれ、むしろ神社のほうは初めは神興の置き場所、すなわち神庫(ほくろ)に過ぎないのである。

神興の御渡でその前後に鉾、榊御幣のようなものがつくのは御渡の新旧併用の形式であって鉾や榊御幣は、 神の乗り物に対する潮浄めの儀式である。

以上、だいたい神興、御渡、御旅所について説明しましたが、

御渡の神事が行われている祭りでは御渡よりさきに神前式が行われています。

神前式の形式は一般的に神前 に神主、区長、宮総代、年行事などが座り、神主の司祭で執り行われるが、その着席順序は昔にさかのぼる ほど厳格だったといわれています。

平成28年11月2日 19:00~

東賀茂神社秋祭り宵宮の神事が行われました。

東賀茂神社秋まつり

秋祭りの意味

秋祭りは収穫の秋を祝い、遠い祖先の昔から一番身近なとことにある氏神に感謝する神祭りである

神前に供えるお供え物にしても、季節ものの山の幸、海の幸といわれる品々も多く、 神々の功績をたたえ、神を喜ばす神事と余興が執り行われている。

現在はそれほどでもないが、昔はこの秋の神祭のために村の人々は何十日、 ときにはまる1年も前から準備をし、精進潔斎をし、食べ物、飲み物も用意して神祭りの日を迎えるのである。

そして、祭りの日には氏子は役人(やくびと)として、また、一般の氏子たちは神詣のため衣服を新調して着飾り、 祭礼に参加して神と人々とのつながりを強め、そのことが集団生活の絆の役割を果たし、 共同生活の基礎が再び確かめられていくのである。

秋祭りは宵宮の神迎えの神事から始まり、本祭りの神の還御をもって終了するのであるが、宵宮の前日を傘揃えといって 祭礼の余興を準備し、本祭りの後の日は傘破ちといって祭りの後片付けをする日になっている。

宵宮

秋祭りは宵宮と本祭りの両日にわたり執り行われ、この二日にわたる夜半に神迎えが行われている。

宵宮は夜宮とも言われ、神迎えの祭りであり、本来は神を迎えるための祭場へ依代を媒体として、 多くは深夜に神が降臨すると考えられ、昔は氏子が一同に集まって夜を明かす神迎えの神事が行われ、 その日数も何日にも及んだが、これも次第に簡単になり司祭者だけが祭りの前夜にだけ行うようになり、 やがて現在のような形になってきたのである。

昔の人は常に村人の住むところにおらず、祭りのときだけ降臨するものと考え、信じていた。

そして人々は小高い丘の上の森とか、そのほか決まった祭場に仮屋を建てて神を祭ったものである。

社(やしろ)はもともとこの「屋」を建てる場所の意味であり、宮(みや)は「御屋」を意味すると言われている。

宵宮の神事として、本来、当日の午後、萩原、荊木等の氏子が中心となって、 屋台、四ツ太鼓等が宮に向かい、鬼神楽、獅子舞を奉納し夜を迎えて神迎えの神事が執り行われるのだが、 現在では、宵宮の早朝、鬼神楽、獅子舞を奉納のみ行われてしている。

この神迎えの神事で、歴史学的に見ても興味深い習わしがある。それは、宵宮が雨天であれば天気が 回復するまで1日、2日と神祭りを延ばすが、これと反対に、宵宮の日が晴天であって無事に神迎えを済ま した翌日の本祭りが雨天であっても神祭りは続けるのである。このことは雨が降ればなにかと不都合だから と単純に考えられるが、もっと深く考えると宵宮ですでに神を迎えているので、本祭りに日が雨だからとの 理由で日を延ばすと神様の都合に支障をきたし、何日も神様を放っておくことは神様に対する不敬になるの で、いったん神迎えをした以上、本祭りは天候にかかわりなく行うべきだという氏子の神に対するまじめさの表れと思える。

宵宮が雨のときは、いったん取りやめて天候が回復したあとで気持ちよく神迎えをしようということであろう。

もちろん、祭りは秋晴れの好天気の日に行うほうが好都合であって、神と人との双方の事情を加味した計らいである。

本祭り

宵宮の翌日が本祭りであって、神社から神は神輿に乗り御旅所へ御渡する神事が主な行事となっている。

そして、これが現在の神の降臨であって、祭りの行事のなかで最も目につき華やかな取り合わせである。

神輿は神のみゆき(御幸)に用いる乗り物であって、神霊の降臨を送迎するために使われるが、 古くは馬が神の乗り物として用いられていた。

それが、平安時代中期以降、御霊信仰が盛んになると ともに、神移し、神入れの儀式行う神興のお渡りが、練りものの華美な行列を伴って、近世には、 村々の氏神祭りにも広く行われるようになった。

これは、貴族社会が興や車を乗りのもとして常用するようになったのを反映したのもといわれる。

若者が神輿を担ぎ、勢いよく練り回ることを「神興荒れ」といって、神意の表れとすることもあり、 神興の動きによって年占いをすることであったという。

また、神興荒れは神の目を喜ばせ同時に祭日に 奉仕する人々の興奮をかきたてたものである。

御旅所は神の降臨を持ってこれらを祭る本来の祭場と考えられ、神と最も縁の深いところといわれ、むしろ神社のほうは初めは神興の置き場所、すなわち神庫(ほくろ)に過ぎないのである。

神興の御渡でその前後に鉾、榊御幣のようなものがつくのは御渡の新旧併用の形式であって鉾や榊御幣は、 神の乗り物に対する潮浄めの儀式である。

以上、だいたい神興、御渡、御旅所について説明しましたが、

御渡の神事が行われている祭りでは御渡よりさきに神前式が行われています。

神前式の形式は一般的に神前 に神主、区長、宮総代、年行事などが座り、神主の司祭で執り行われるが、その着席順序は昔にさかのぼる ほど厳格だったといわれています。

平成28年11月2日 19:00~

東賀茂神社秋祭り宵宮の神事が行われました。

平成28年10月28日 15:30

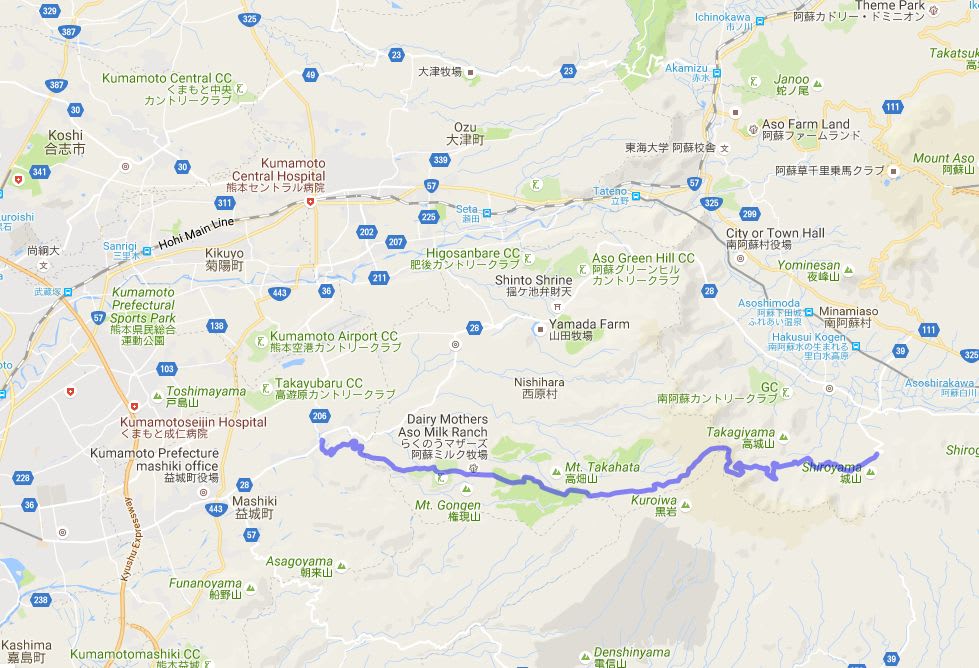

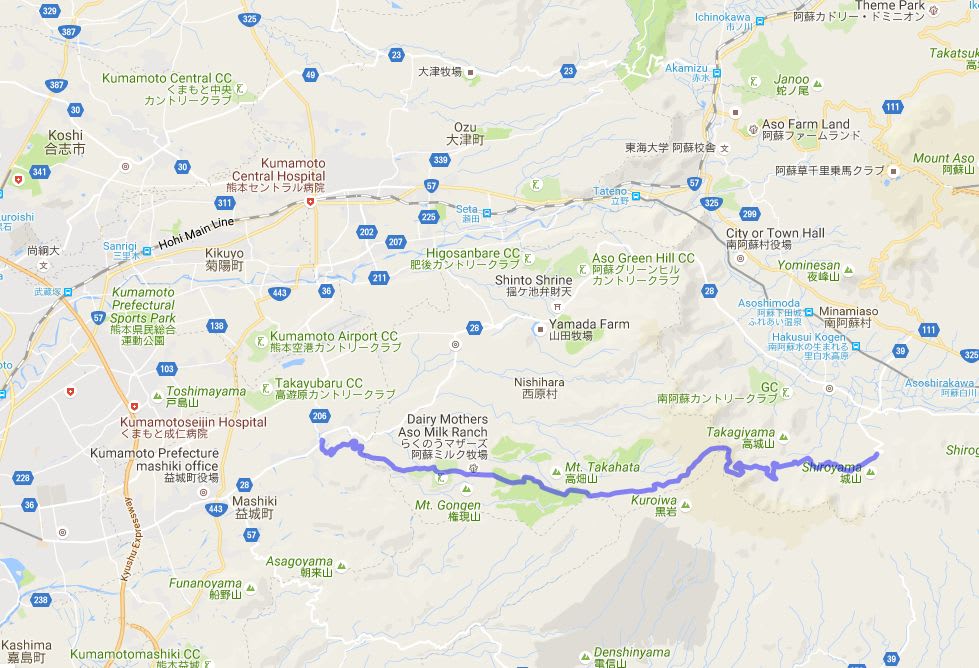

南阿蘇大橋の崩落現場を南阿蘇役場の職員の方に案内していただき現地を視察しました。

あいにくの雨による霧で視界が悪く全容を確認することができませんでしたが、地域住民は大変な苦労をされています。

崩落前の様子

崩落後の様子

土砂崩れの規模は、幅200m 長さ700mで斜面頭部は不安定な土質であり、無人の機械を使っての作業とのことです。

復旧、復興には相当の時間がかかる見込です。

写真の対岸から見ました。(この写真は、ネット上からお借りしました)

熊本市から南阿蘇村に行くには、グリーンロード(青のライン)を通るルートしかなく、これまで10分程度にいけていたところが、60分以上かかるとのことです。

地図で国道57号と325号の表示のある交点が現場です。

改めて、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

南阿蘇大橋の崩落現場を南阿蘇役場の職員の方に案内していただき現地を視察しました。

あいにくの雨による霧で視界が悪く全容を確認することができませんでしたが、地域住民は大変な苦労をされています。

崩落前の様子

崩落後の様子

土砂崩れの規模は、幅200m 長さ700mで斜面頭部は不安定な土質であり、無人の機械を使っての作業とのことです。

復旧、復興には相当の時間がかかる見込です。

写真の対岸から見ました。(この写真は、ネット上からお借りしました)

熊本市から南阿蘇村に行くには、グリーンロード(青のライン)を通るルートしかなく、これまで10分程度にいけていたところが、60分以上かかるとのことです。

地図で国道57号と325号の表示のある交点が現場です。

改めて、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

平成28年11月1日

熊本城の地震被害状況について

27日に熊本城の現地を被害状況を視察しました。

本日のデジタル新聞(西日本新聞)の記事を読んでなるほどと思えるケ所がありました。(遠方から見た感想です)

石垣が崩落したケ所は、近い過去に修復したのではと思われる傾向を感じました。

石肌が比較的白い(新しい)ケ所での崩落です。

西日本新聞 11/1(火) 13:45配信

熊本地震、130年前の史料を初公表 被害の8割近くが重複

熊本市は1日、1889(明治22)年7月28日に起きた「明治熊本地震」で石垣などが崩壊した熊本城の被災状況を旧日本陸軍が記した文書と絵図計80ページの一部を公開した。

今年4月の熊本地震で被害が確認された箇所と77・1%が重複。

市は「崩落した石垣の復旧手法を検討するのに役立つ」としている。文書と絵図は当時、城内に駐屯していた旧日本陸軍が明治天皇に報告した史料で、宮内庁が保管していた。

公表されるのは初めて。

市によると、史料は破損した場所と被害面積を記した毛筆の文書と、カラーの絵図で、宮内庁書陵部宮内公文書館(東京)に保管されていた。旧陸軍第六師団が震災から約10日間でまとめたという。今年7月、同庁から熊本大文学部の三沢純准教授に情報提供があり、三沢准教授と市熊本城調査研究センターの担当者が同館に出向いて共同で9月末に調査を実施した。

明治期に被害を受けた2カ所を新たに確認

史料によると、明治の地震では石垣44カ所が崩落、石垣の表面が変形し膨らむ「はらみ出し」が18カ所で確認された。

被害は石垣全体の面積の11・2%に及び、今回の震災と比較して被害面積は3分の1程度だった。

明治熊本地震は、熊本地方を震源とした推定マグニチュード(M)6・3とされる。市には当時の熊本城の石垣被害について史料がなく、明治時代の新聞や修復状況の特徴から、崩落した箇所数を推測してきた。今回の史料から、これまで把握できていなかった明治期に被害を受けた2カ所が新たに確認できたという。

今年の被害箇所と明治期の被害箇所の8割近くが重複することについて(1)被害を受けやすい、地震に弱い地盤があること(2)明治期の修復技術が不十分だったこと-などが原因と想定。市熊本城調査研究センターの網田龍生副所長は「修復後の石垣の安全性向上や今後の注意喚起に役立つ基礎資料になる」と語った。

市は1日、歴史文化体験施設「桜の馬場城彩苑湧々(わくわく)座」1階ロビーで史料の一部のパネル展示を始めた。

築城当時の石工さんの技術の高さを示すものだと受け止めました。

11月16日 津山国際ホテルで「石の声を聴く」穴太衆積(あのうしゅうづみ)第14代目栗田純司さんお話し聞く機会があります。

時間は、13:30~15:00

講演終了後、津山城の石垣の説明も聞けます。

先着100名ということで、事前に問い合わせをして整理券を受領してください。

津山市観光協会 (0868-22-3310)

先人の匠の技の話が聞ける絶交の機会です。

熊本城の地震被害状況について

27日に熊本城の現地を被害状況を視察しました。

本日のデジタル新聞(西日本新聞)の記事を読んでなるほどと思えるケ所がありました。(遠方から見た感想です)

石垣が崩落したケ所は、近い過去に修復したのではと思われる傾向を感じました。

石肌が比較的白い(新しい)ケ所での崩落です。

西日本新聞 11/1(火) 13:45配信

熊本地震、130年前の史料を初公表 被害の8割近くが重複

熊本市は1日、1889(明治22)年7月28日に起きた「明治熊本地震」で石垣などが崩壊した熊本城の被災状況を旧日本陸軍が記した文書と絵図計80ページの一部を公開した。

今年4月の熊本地震で被害が確認された箇所と77・1%が重複。

市は「崩落した石垣の復旧手法を検討するのに役立つ」としている。文書と絵図は当時、城内に駐屯していた旧日本陸軍が明治天皇に報告した史料で、宮内庁が保管していた。

公表されるのは初めて。

市によると、史料は破損した場所と被害面積を記した毛筆の文書と、カラーの絵図で、宮内庁書陵部宮内公文書館(東京)に保管されていた。旧陸軍第六師団が震災から約10日間でまとめたという。今年7月、同庁から熊本大文学部の三沢純准教授に情報提供があり、三沢准教授と市熊本城調査研究センターの担当者が同館に出向いて共同で9月末に調査を実施した。

明治期に被害を受けた2カ所を新たに確認

史料によると、明治の地震では石垣44カ所が崩落、石垣の表面が変形し膨らむ「はらみ出し」が18カ所で確認された。

被害は石垣全体の面積の11・2%に及び、今回の震災と比較して被害面積は3分の1程度だった。

明治熊本地震は、熊本地方を震源とした推定マグニチュード(M)6・3とされる。市には当時の熊本城の石垣被害について史料がなく、明治時代の新聞や修復状況の特徴から、崩落した箇所数を推測してきた。今回の史料から、これまで把握できていなかった明治期に被害を受けた2カ所が新たに確認できたという。

今年の被害箇所と明治期の被害箇所の8割近くが重複することについて(1)被害を受けやすい、地震に弱い地盤があること(2)明治期の修復技術が不十分だったこと-などが原因と想定。市熊本城調査研究センターの網田龍生副所長は「修復後の石垣の安全性向上や今後の注意喚起に役立つ基礎資料になる」と語った。

市は1日、歴史文化体験施設「桜の馬場城彩苑湧々(わくわく)座」1階ロビーで史料の一部のパネル展示を始めた。

築城当時の石工さんの技術の高さを示すものだと受け止めました。

11月16日 津山国際ホテルで「石の声を聴く」穴太衆積(あのうしゅうづみ)第14代目栗田純司さんお話し聞く機会があります。

時間は、13:30~15:00

講演終了後、津山城の石垣の説明も聞けます。

先着100名ということで、事前に問い合わせをして整理券を受領してください。

津山市観光協会 (0868-22-3310)

先人の匠の技の話が聞ける絶交の機会です。

平成28年10月31日 14:00

目指せ元気!!こけないからだ体操(安井一)の講座に参加させていただきました。

今回のテーマは

「最後まで自分らしく生きる」

~人生の「終方」を考えていますか?~

高谷さん(津山市作業療法士)のお話しです。

私のことを知ってねノート(A3)の参加者が○/×で問に答えながら、お話しを聞きました。

1)かだでの健康には気をつけている。

2)こころの健康には気をつけている。

3)家庭やご近所とは良いお付き合いができている。

4)自分のやりたいことをやっている、またはやった。

5)美味しいものを食べている、または食べた

6)行きたい場所にいっている、または行った。

7)会いたい人に会っている、または会えた。

8)大切な人に「ありがとう」と伝えている。

○/×で記入

1)何をしている時が幸せですか。

2)終活として、取り組んでいることは何ですか?

3)家族や大切な人に、今伝えたいことは何ですか?

(記入回答)

目指せ元気!!こけないからだ体操(安井一)の講座に参加させていただきました。

今回のテーマは

「最後まで自分らしく生きる」

~人生の「終方」を考えていますか?~

高谷さん(津山市作業療法士)のお話しです。

私のことを知ってねノート(A3)の参加者が○/×で問に答えながら、お話しを聞きました。

1)かだでの健康には気をつけている。

2)こころの健康には気をつけている。

3)家庭やご近所とは良いお付き合いができている。

4)自分のやりたいことをやっている、またはやった。

5)美味しいものを食べている、または食べた

6)行きたい場所にいっている、または行った。

7)会いたい人に会っている、または会えた。

8)大切な人に「ありがとう」と伝えている。

○/×で記入

1)何をしている時が幸せですか。

2)終活として、取り組んでいることは何ですか?

3)家族や大切な人に、今伝えたいことは何ですか?

(記入回答)

平成28年10月31日 さんデジ

最大規模の洪水や高潮を想定へ 県防災会議が地域計画修正案了承

岡山県防災会議(会長・伊原木隆太知事)は31日、昨年9月の関東・東北豪雨を受け、想定し得る最大規模の洪水や高潮による浸水想定区域を指定することなどを盛り込んだ地域防災計画の修正案を了承した。

新たな計画は、旭川の決壊などをイメージした浸水想定区域を指定することに加え、関係市町村に対し、それぞれの地域防災計画で避難経路や避難訓練など必要な項目を定めるよう求めている。同豪雨で茨城県常総市の市役所庁舎が水に漬かり、非常用電源を含めて停電したことを教訓に、代替庁舎の特定、電気・水・食料の確保などについても追記した。

想定し得る洪水や高潮の規模は、国や県などが今後推計する。

会議は岡山市内で開かれ、国や県、企業などから約50人が出席。南海トラフ巨大地震などに備え、支援物資を迅速に避難所へ行き渡らせるための手法を確立する「県支援物資物流体制強化検討協議会」の協議内容の説明もあった。

(2016年10月31日 22時20分 更新)

熊本地震の講演の中で、熊本県危機管理防災課有浦氏のお話しが印象に残っています。

防災とは?

災害を未然に防止し、

災害が発生した場合は被害の拡大を防ぎ

災害の復旧を図ること。

(災害対策基本法 第1章第2条)

防災の本質は、予防にある。

行政は住民を災いなき地におき、災いの前に逃がす。

住民は、疑わしきを察し、災いの前に逃げる。

これを忘れたときに人命は奪われる。

予防に勝る対策なし。

山陽新聞

最大規模の洪水や高潮を想定へ 県防災会議が地域計画修正案了承

岡山県防災会議(会長・伊原木隆太知事)は31日、昨年9月の関東・東北豪雨を受け、想定し得る最大規模の洪水や高潮による浸水想定区域を指定することなどを盛り込んだ地域防災計画の修正案を了承した。

新たな計画は、旭川の決壊などをイメージした浸水想定区域を指定することに加え、関係市町村に対し、それぞれの地域防災計画で避難経路や避難訓練など必要な項目を定めるよう求めている。同豪雨で茨城県常総市の市役所庁舎が水に漬かり、非常用電源を含めて停電したことを教訓に、代替庁舎の特定、電気・水・食料の確保などについても追記した。

想定し得る洪水や高潮の規模は、国や県などが今後推計する。

会議は岡山市内で開かれ、国や県、企業などから約50人が出席。南海トラフ巨大地震などに備え、支援物資を迅速に避難所へ行き渡らせるための手法を確立する「県支援物資物流体制強化検討協議会」の協議内容の説明もあった。

(2016年10月31日 22時20分 更新)

熊本地震の講演の中で、熊本県危機管理防災課有浦氏のお話しが印象に残っています。

防災とは?

災害を未然に防止し、

災害が発生した場合は被害の拡大を防ぎ

災害の復旧を図ること。

(災害対策基本法 第1章第2条)

防災の本質は、予防にある。

行政は住民を災いなき地におき、災いの前に逃がす。

住民は、疑わしきを察し、災いの前に逃げる。

これを忘れたときに人命は奪われる。

予防に勝る対策なし。

山陽新聞