3月になったら、早々に入笠へ登るとここで言っておきながら、まだ行けずにいる。モタモタしている理由は天候のせいもあるが、何かと雑用もあって、それも日程を組むと決まって割り込んでくる。しかもそういう用事は、それほど重要でもなければ時間を要することでもないから、余計に腹立たしくなる。

昨日は一日、北極を舞台にした冒険の物語を読んでいた。別段いまさら、そんな極地へ行ってみたいと考えているわけではない。むしろ、行くこともないと思うから読んでいたと言ったほうがいい。

極地に関する本は意外と多く、人の歴史や地理、動物の生態から探検史、変わる自然や居住者の暮らしなどなど、硬派で学術的な内容から探検や冒険の記録まで多岐に渡る。が、それにしても人類は遠い昔に、なぜそんな極寒の地に迷い込んでしまい、しかもそこに留まってしまったのだろうと、この類の本を読む都度に抱く疑問だ。

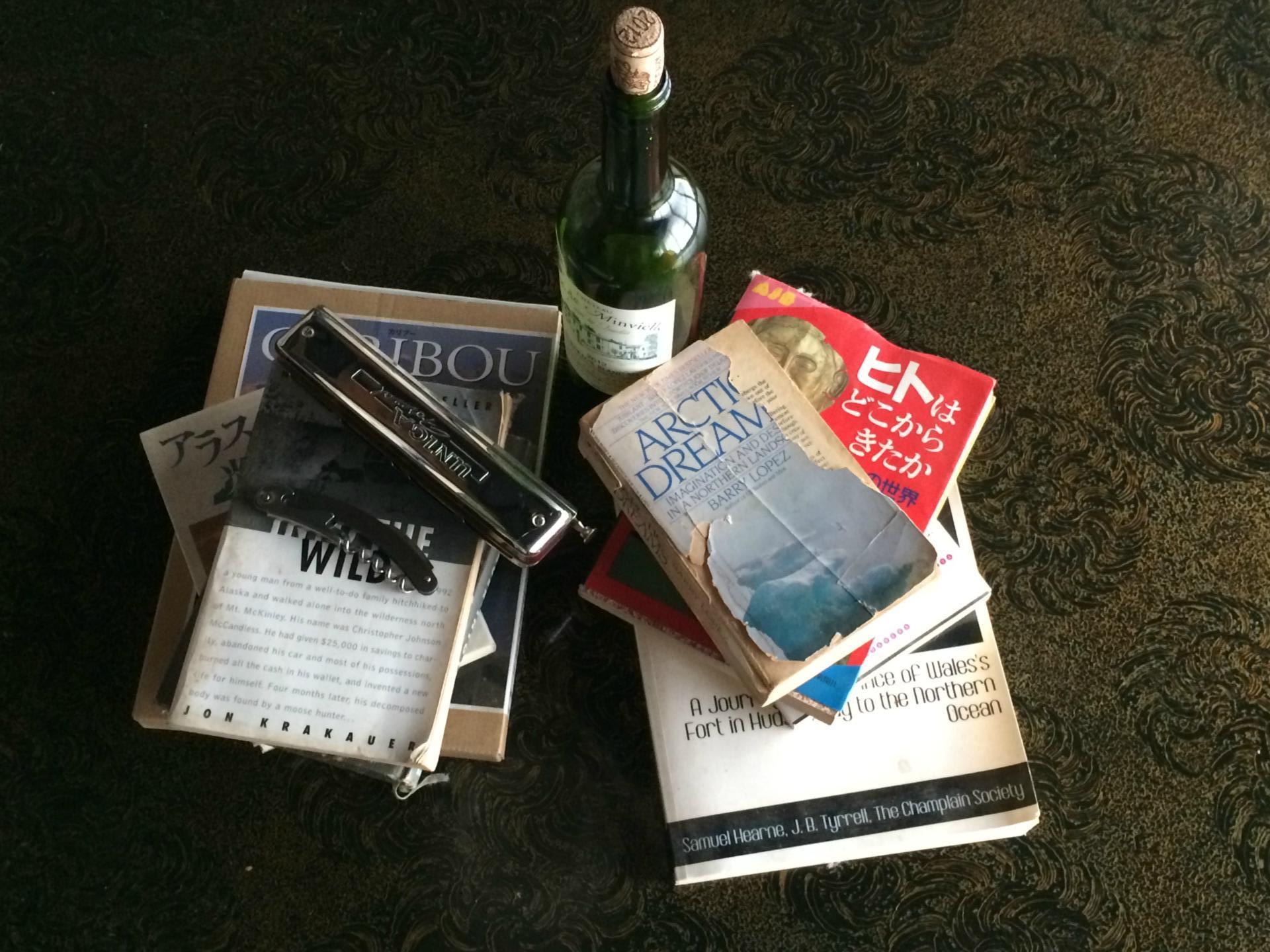

ベーリング海峡がかつて陸続きになっていたので、そこをモンゴロイド系の人類がマンモスを追って移動していったということは、本当か否かは別にして、誰でも知っている。ところが、花粉化石などの分析から、いまから比べて気候は温暖でそれほど厳しくなかったし、動物も豊富だったから、ご先祖さまの行動はそれほど奇矯なものではなかったとする本のことを、思い出した。「ヒトはどこからきたか」(河合信和著、朝日新聞社刊)である。大分昔に読んだ本だが、いまそれを手許に持ってきた。「黒潮に洗われるベーリンジアは、むしろシベリアより住みやすかった」とさえ書いてある。

同書は、その後北米大陸へと進出していった人たちにも言及し、それほど多くはなかったはずだと推定している。その根拠は、血液型である。彼らの子孫であるインディアンの血液型はO型が殆どで、B型はゼロだという。「均質な血液型をもった少数の人間」が、苦難な旅の末にようやくたどり着いたからだと説明している。当時読んでいて余程感じるところがあったのだろう、幾箇所にもアンダーラインが引いてある。

こういう話も面白い。が、極北に話を戻せば、やはりこの「均質な血液型」を持った人たちに続こうとせず、極北に留まってしまった人々への興味は尽きない。いまでこそ文明や温暖化の影響も語られ始めたが、少なくも何千年にもわたり氷と雪の支配する海であり大地に、他とは隔絶され孤立した人たちの歴史が、ずうっと創られてきたことは紛れもない。

また、毛皮交易から北極航路の調査・探検とか、この地への様々の思惑を秘めて過酷な旅に挑戦した冒険者たちの、多くは悲惨な結果に終わった結末にも関心は膨らみ、止まらない。

ウーン、こんなことを書いたりしていると、もうないと思っていた北方への憧れが、またぞろ甦ってくる。

時代遅れの山小屋「農協ハウス」の営業に関しましては、2月24日のブログなどをご覧ください。お問い合わせは、JA上伊那東部支所組合員課(直通:0265-94-2473)まで。