・・・何時もなら、午前中に散歩に出かけるが、今日は、久しぶりに、夕方に散歩に出かけた。

帰りがすこし遅くなって、暗い夕陽になった。

林の木々の中に沈む夕日がきれいでした。

この時間の散歩は、涼しくてよい。

・・・何時もなら、午前中に散歩に出かけるが、今日は、久しぶりに、夕方に散歩に出かけた。

帰りがすこし遅くなって、暗い夕陽になった。

林の木々の中に沈む夕日がきれいでした。

この時間の散歩は、涼しくてよい。

・・・散歩では、いろんな鳥に出会う。

特に、ハトを最近、群れで見かけることが多い。

きっと、鳩の習性上、この時期、群れる事があるのかもしれない。

土手の草を刈った後地に、大挙して何十羽かのハトが、集まり地面をつついていた。

草を刈ると、そのあとを、鳥が集まって、何かを食べているようだ。

カメラで何枚かとったが、食べているものが何かは、写っていなかった。

草の種か、虫かどっちかだと思う。

・・・私の散歩コースにある川で、よく見かけるのは鴨ですが、大抵の場合、つがいでの二匹で見かける場合が多い、

多くても、今まで四羽しか一緒にいることは見たことがなかった。

今日は七羽の小さなコガモを連れている母カモを見かけました。

そばを泳いでいた亀より小さなコガモでした。

出来るだけ川脇の道から見えないように、岸そばの川の中を移動していました。

・・・我が家がある市には、知多四国霊場の八十八か所巡礼所のお寺が何か所かあります。

今日、散歩のついでに少し足を延ばして85番札所の「清水寺」を訪れてきました。

道に面した身の丈3メートルくらいの観音様の前には、蓮が植えてある大鉢がいくつも置いてあって、見事な蓮の花が開き始めていました。

この寺は開設以来250年と書いてありました。

・・・先日、作った赤ちゃん用の革靴を収めるための、箱を作りました。

塩ビの透明板を使って中身が見えるように、且つ、板用レール溝を掘ってスライド式にあけれるようにしました。

写真は前側の透明塩ビ板を上に引き上げ、開けた状態です。

これで、革靴を使わなくなっても、記念品として、残してもらえるようになりました。

・・・学生時代は勉強としての言語は、暗記が多いと感じて、嫌っていたのである。

今は時間があるので、気の向くまま、色々な言語をかじってみると、言語も以外に面白い。

英語はラジオ講座の講師の先生が、論理的な言葉で説明があり気に入っている。

話は変わるが、10年前、韓国に旅行した時に、電車や看板などがハングルのみで書かれていて、旅行するには、とても不便な国だと思った、しかし、その時にハングル文字に興味を持った。

最近、興味本位で、ハングルをかじってみたところ、この言語は日本語と大変近いことに、気づいた。

歴史的に、朝鮮民族は有史以来、中国という大国の傍にあって、地勢的に中国の属国となってきた、したがって、言葉も中世までは中国人と同じ漢字を使っていたので、ハングルの歴史はごく最近、五百年くらいのものである。

翻って、日本も、奈良時代までは、漢字を使って文章を書いていた、歴史的に、韓国と、とても良く似た成り立ちである。

したがって、韓国も昔から使う単語は漢字文字が多く、最近になって、すべてハングル表記になったらしく、漢字発音の単語が多い。

だから、日本語に似通った、発音の単語がたくさんあってなじみやすい。

また、紀元前後の古代において、朝鮮半島の南部と日本列島の九州北部は行ったり来たりの間柄で、民族的にも、極めて近く、ほぼ同じ言葉を使っていたのではと思う。こんな成り立ちだから、言葉の順序とか、使う単語とか、尊敬語と助詞の使い方などが、両国の言語はとてもよく似ている。

初めて、ハングルに接すると、文字が異なるので、初めは取っつきにくいが、やってみると表音文字なので、そんなに、理解が難しい事は無い。私の場合は、最近は物覚えが悪いので、単語の発音はすぐに忘れるが、文字を読むのは少しできるようになった。

使う事もない言語だと思うので、これ以上、私はこの言語を使えるように進化することはないが、言語学習を通じて、韓国の文化を知る事には、これからも興味が続きそうである。

・・・今日の新聞一面を見て、ドキッとした。

私たちは、子供の頃から「嘘はいけない」と言って育てられてきた。

だから、ドキッとしたのだと思う。

森友学園を通して、国の指導者の位置を利用した不正で、そのために、まじめな公務員に嘘を強要して、悪い方は、生き残り、嘘を強要させられた人は生きていけなかった。この事実に日本国民は皆よくないと思ってるが、皆、黙っている。だが、何か言わないといけない新聞だけが、そのことを表に出している。こんな世の中の事実に、突然直面して、私はドキッとした。

国の一番の指導者が嘘をつくように仕向けた世の中をみんなどう思っているのだろうか。

何とかしなくてはいけない。嘘がいいはずない。誰しも一度は子供の心から、大人の社会に接したときに、嘘がある事に、悩み、心の葛藤を経て、嘘もある世の中で生きてきた。

しかし、それは普通の社会生活の些細な事柄においてのみの中でである。一国の指導者が嘘を強要して、そのことを追及されても、その政治家は、社会の表に出ることに恥ずかしさを覚えないとは。

こんな世の中を、テレビの連ドラに出てくる明治維新で活躍した先人たちが見れば何と思うでしょう。

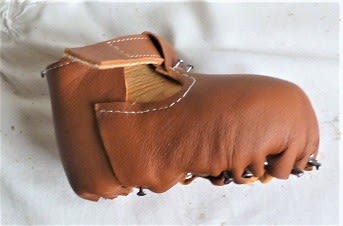

・・・先回までに、革靴のつま先を固めるまで作りました。

今回は、中底に釘止めしていた裏革と表皮を中底に接着剤で接着し、次の工程で、底革を張るために、靴底面を平らに仕上げます。

大人用の手縫い靴では、底革と表皮を曲がった針で、縫い上げていくが、今回は接着剤を使うことにした。

上の写真は底革の周囲も塗料を塗って仕上げてあります。

正面と靴底に私のロゴマークを付けてあります。

・・・今日の新聞記事には、経済のグローバル化によって、先進国の中間所得層の所得は没落した、とある、

そこに載っていたのが、所得の変化を縦軸に、横軸は所得水準を取って、中間所得層の所得の没落と超富裕層の増加をあらわした象の輪郭が見えるグラフで、著者が命名した”象グラフ”と言いうものです。

このグラフの表すところは、もともと、低所得であった、中国などの新興国の人々はグローバル化によって急激に所得が増えている層がいる、それに対して、先進国は中低所得者層は殆ど、グローバル化による恩恵は受けなくて低迷、その半対極に、先進国の富裕層の人々はグローバル化によって超富裕層になっている、世界はこの三つに分かれているという事です。

私たち日本は、50年前は、今の中国のように、ヨーロッパゃアメリカの人々の所得の1/3程度でした。実際、私も会社勤めしていて、外国の人と会う機会などで、それは感じていました。

しかし、その後の経済急成長時代で、日本は「ジャパン イズ 世界ナンバーワン」と言われる時代が来て、10年位の期間で、欧米の所得水準に追いついたことを経験している。

今の中国の都市部の人たちは、そのころの我々と同じ経験をしていると感じる。

これから、これらの国々は、先進国に所得が追い付いた後、日本の今のようになるのか、それともまた新しい道を歩むか、どうなるか、私は見ていたいように思う。

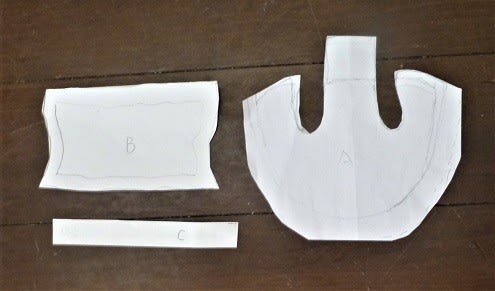

・・・デザインに合わせて、型に直接紙を当てて、型紙を起こします。

上はデザインのスケッチです。

靴の上部分のパーツの紙型です。

パーツは外から見える表革と内張り(裏革)のほぼ同じものを二枚作るので、最初に羊皮を使って裏革を裁断し、実際に木型に合わせて、型紙を調整します。

そして、その裏革をもとに表皮を裁断します。

実際に、木型上で成型する前に、縫える部位はすべて、前もって縫っておきます。

靴の足首周り部位は上革と裏革を前もって縫いあわさっています。

上の写真は裏革を木型に合わせて靴の形を作るために、引っ張って木形に釘止めしてあります。

裏革は水で濡らして、木型に合わせて、しわが寄らないように、引っ張って成形し、木型に釘止めします、

時間を置くと、裏革が乾いて木型の形にカタマリます。その上に、革の接着剤を塗って、表革と張り合わせて、つま先の硬い成型部分を作ります。ここまでで半分くらい出来上がりです。

・・・子供が出来た知人に送るのに、私は時々、靴を作って送ることにしています。

「赤ん坊が初めての靴」を送るという習慣が西洋にはあると聞いていて、私の趣味とも一致するので、一歳くらいの赤ん坊の足の長さ11センチに合わせて、木型を自作して持っています。

赤ん坊の足の大きさは一歳くらいで11センチなので、これに合わせた大きさで作っています。

作る時はこれに合わせて、型を起こし、革を裁断して作ります。

考えている靴のデザインです。

このデザインだと、革で作るのには、必要パーツが少なくて、簡単に作れます。

ゆっくりと楽しみながら作りたいと思っています。

・・・一昨日、コロナワクチンの二回目を摂取した。

副作用の症状としては、一つは注射した腕を上げると、注射部位が痛いのと、二つ目は熱が平熱より一度くらい高く出たこと。三つ目は、全体に熱の為か、一日中倦怠感がありました。

副作用が出ると聞いていたので、どの程度か心配したら、私の場合は昨日一日、しんどい思いをしました。

注射した次の日の朝から、何時もは36.3℃くらいの体温が37.3℃くらいの熱が出ました。

熱が出ると何もできないので、ぐったりしていました。しかし、夜の八時ごろに、熱は平熱に下がり、以降、平常とまったく、変わらない状態に戻りました。

これで、二回接種したので、90パーセントの確率で、コロナに罹患することがないと思うと精神的に楽になりました。

・・・毎年、この時期、我が家では、ビワを沢山収穫する。

ビワのコンポートやジャムを作るのに、沢山のビワの実を取り出す作業が大変です。

そこで、色々やった中で、二つの作業用の治具を作った。

写真下の木の柄の道具は市販のビワの実の処理治具です。

写真上のスプーンはビワの実の加工用にスプーンを自分で作った。

まず、手で持った時にグラグラしないようにスプーンの端を曲げて、小指に引っかかるようにした。

ビワの実を半分に切る時に使えるように、スプーンの周りをグラインダーで研いで切れるようにした。

スプーンの先の先端の鋸状の刃はビワの実の内皮を掻き取るためのものです。

このスプーンはグレープフルーツなどを食べるときの物です。

これを作ってからは、これ一本でビワの実を加工する作業ができます。

これで、随分、作業がはかどりました。

・・・何時もの散歩コースの川の堰近くで、鴨が四羽、集まっているのを見かけました。

一羽は小型だったので、四羽のカモは親子のようです。

加茂は何時まで此処にいるのでしょうか。

近くに行くと逃げるので、遠くから撮影しました。

・・・我が家には3年前に日本の梨を植えました。幸水と豊水の2種類、二本です。

三年目の梨の木、二本の枝に豊水は2個、幸水は2個の実を初めて付けました。

まだ三年目では実をつけるのは早いと思いましたが、大きくなるのを見守っています。

昨日、袋掛けをしようとしたときに、一個の幸水の実が、枝から取れてしまいました。

取れた実を、よく見ると、しっかりと実の色と形は梨です。

来年が楽しみです。