・・・土曜日の午後、散歩途中で、稲木干しをしていた農家の田んぼで、コンバインによる収穫作業を見た。

干されていた稲は全てモミが取られて、地べたに置いてあった。

稲モミを入れる袋がセットされている小型のコンバインが置いてあった。

以前見た、人が乗って収穫作業をする機械に比べるととても小さな機械でした。思わず珍しく写真を撮りました。

・・・土曜日の午後、散歩途中で、稲木干しをしていた農家の田んぼで、コンバインによる収穫作業を見た。

干されていた稲は全てモミが取られて、地べたに置いてあった。

稲モミを入れる袋がセットされている小型のコンバインが置いてあった。

以前見た、人が乗って収穫作業をする機械に比べるととても小さな機械でした。思わず珍しく写真を撮りました。

・・・何時もは午前中に散歩に出かける。

最近はズット、スマホとプルートースアホンで音楽を聴いているが最近は、古代史のシンポジュームの録画を聞きながら散歩している。

興味があるので、意外と人の話を何度も聞ける。

今日は珍しく、午後5時ごろ出かけた。

西の空に陽が沈むころだったので、久しぶりに赤い夕陽を眺めた。

手前の風景を除けば、弥生時代でも同じ景色を眺めたことでしょう。

・・・最近は田んぼの稲の収穫も、大きな農業機械がやってきて、田んぼ一つを30分くらいで刈り取って、続けて、その機械内で、もみを大きな袋に詰めてしまいます。

したがって、「稲木干し(いなきぼし)」をしている田んぼは、あまり見なくなりました。

今日は散歩の途中で稲木干しをしているのを見つけました。(下の写真)

稲木干しをするとコメがおいしくなると言います。

その理由は、茎のところに残っている栄養を、重力を使ってお米に全部、落としていく効果と、自然の風に当ててゆっくり水分を抜くことで、甘みのあるお米になるらしいです。

一度食べてみたいものです。

・・・スマホを弄っているとユーチューブで古代史のシンポジュームの動画に行き当たった。

私たちの世代は、自分の学問分野の最新の情報は学会の論文集などを買うか、実際に出かけて、聞いて情報収集したものである。

しかし、最近は、コロナによって、インタネットで、これらの最新学問情報をインタネットで公開するのが、一般的になった。したがって、私たち素人も、楽して、これらの最新発表を自宅で聞くことができるし、データや図表はダウンロードができ、自分がいつでも好きな時に見る事が出来る。

上の図は、今古代史で、最も問題になっている2世紀後半から3世紀中ごろまでの弥生時代墳墓から、古墳への変化の時期の図をインタネット動画からダウンロードしたものである。この図を、欲しくて、私が作るとなると時間と労力がかかって大変であるが、こうして簡単に手に入ると、とてもうれしい図です。

言ってみれば、私のような素人趣味人も、学問の第一線の人も、ほぼ同じように情報を得る事が出来るのである。こんな時代が来るとは私は予想もしなかったです。

・・・車で、20分くらいの距離にある名古屋市の大高緑地公園に行ってきました。

上図はインタネットから引用map

この公園は名古屋南部にある周囲10キロぐらいの大きな公園です。

名前の通り、緑が多く、近くには、桶狭間の合戦遺跡や大高城などの歴史遺跡が残っています。

その日は、日曜日とあって二か所のキャンプ場はBBQなどを家族で楽しむ人で満員でした。

また、一周700メートルのゴ―・カート場の乗り場は、人が列を作って並んでいました。

公園では、一時間ほど散歩するつもりで、行ったのですが、人が多く、音や匂いで疲れました。

・・・さつま芋を収穫した後の畑の畝に今年収穫した芽が出た小さなジャガイモを植えてみた。

時期としては、1.5ヵ月は時期遅れと思ったが、ダメ元で植えてみました。

今年は天候が暖かいので、少しぐらいなら、時期が後に連れても行けるような気がします。

他に、玉ねぎの種も見つけたので、これもかなり遅れているが、種を直播してみました。

この二種の野菜は、家の料理によく使うので、成長すればよいのですが。

・・・散歩の途中に、何本か見る木ですが、今の時期になると大きなマンゴーの様な実がなっているのですが、収穫がなされていない木が多い。

写真の木はまだたくさんの実がなっている。私の知識とインタネットで調べたことから、「かりん」ではないかと思っている。

インターネット情報では、10月頃に黄色に熟す実は直径10センチ程度にもなる大型で、遠目からはレモンが枝に突き刺さっているように見える。見た目はおいしそうだが、酸味、渋みともに強く、生では食べられない。砂糖漬け、のど飴の原料、カリン酒、製菓用に使うのが一般的。

・・・自家菜園のさつま芋を収穫した。

今年は畑の草を丁寧には抜かず、手入れもしていないかったので、イモの出来を心配していた。

昨日、芋の畑の七割を掘りおわった、収穫は小さな野菜ネットに四杯のサツマイモを収穫した。

収穫したイモは、一日、天日干しして、大きな土くれを取り払い一個づつ新聞紙に包んでプラ箱に入れ、倉庫に仕舞い込んだ。これで、来年春まで、自家消費に対応できると思う。

サツマイモの収穫時期は難しい。

本によれば、葉っぱが黄色くなった頃が収穫時期と書いてある。

しかし、私が経験するところによれば、黄色になったころでは遅いように思う。

時期が、少し遅れると芋の表面に割れが出る。

さらに遅れると、割れから、虫が入り込んで、穴が開いたり、腐ったりする。

収穫時期を決めるのは、試し掘りをするのが一番良いようです。

・・・両親の墓参りに行ったついでに、帰りに京都によって伏見稲荷に行ってきました。

下の入口の鳥居は私鉄の駅前にあります。

伏見稲荷は千本の赤鳥居で有名ですが、それが長さ数キロ以上の山頂に続く道に、鳥居が続いていることは知りませんでした。

ズツト急な階段が続きます。

所々、鳥居の無い場所があり、休憩所もあります。

京都の山なので、それほど高くはないですが、結構高い山に感じました。

急な山道の一周3キロはきついです。

今は、コロナがあるので、人はそれほどいませんでしたが、修学旅行生が多く来ていました。

・・・形象埴輪には動物や人物のいろんな種類の埴輪がある。

全国的に多いのは、巫女さんや馬や武人などの埴輪が多い。

上の写真のような鶏も古墳で飾られていることが多かったようです。

上の写真の右端は牛の埴輪です。その他に猿の埴輪が展示されていました。

今城塚古墳は大王の古墳なので、人物も詳細で表現が細かいようです。

写真左は相撲取りの埴輪でおなかが出ていて、体形は丸々と太り、顔も膨らんでいて、今の相撲取りの体形とよく似ています。

しかし、今と違うのは、膝上にひもを蒔いているのと、頭の髪型が違っています。

右の写真は巫女さんの埴輪ですが、上着は袈裟のように斜めに布をかけているようです、下衣はスカートのように見えます。

この頃の女性の髪型の解説が図で展示されていました。

今は、この髪型は、されてないと思います。

・・・今城塚古墳古代歴史館に行って来た時に、特別展示で埴輪を展示していた。

立派な展示で高槻市が力を入れていることを感じた。

古墳に併設している展示館には円筒埴輪や古墳の模型、石棺などの展示は普通であるが、それとは別に、今城塚古墳は一般人が見れる大王古墳(宮内庁管理の天皇陵)はここだけなので、とても迫力のある埴輪を見る事が出来た。

今城塚古墳は6世紀初頭に即位した継体大王の墓とされていて、大きさは本体の長さは190メートルの前方後円墳で古墳時代も後期としては大きな古墳です。

この古墳の特徴は内濠と外濠の間の堤防に10メートル×65メートルの長方形の張り出しが作られていて、そこに230点を超える形象埴輪の列が葬儀を表した列で立てられていた。

特に特徴のある形象埴輪として家の埴輪があります。

家の埴輪が見つかっている古墳はたくさんありますが、私の知っている限りでは、その種類の多さと埴輪の大きさで一番かと思われます。

一番上の写真の家埴輪は高さが171cmあって日本一だそうです。

この展示を見て、私が面白かったのは、この時代、すでに現在みられる神社や住居の原型ができていて、二階建ての背の高い家が作られていたことです。

建物の形も色々で、屋根の形も種類が多いです。

・・・一年以上、大阪にある両親墓に行ってきていなかったので、宣言が解除されたので、思い切って来ました。

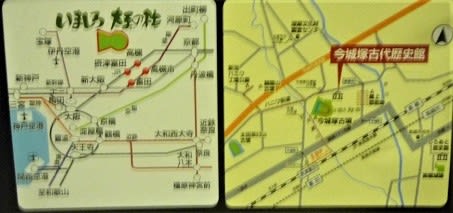

その途中で、私の趣味の日本古代史関連で、高槻市にある、今城塚古墳の傍にある「今城塚古代歴史館」に行ってきました。

古代日本の天皇が大王と呼ばれていたころの大王の古墳は大半は奈良盆地東部の大和古墳群と佐紀古墳群と大阪南部の百舌鳥古墳群と河内南の古市古墳群にある。

唯一、これらと離れた場所にあるのが、今回、行ってきた北摂津の三島古墳群です。

私が抱いている古代史の疑問点の中の一つが、何故、継体大王墓(天皇陵)と言われている今城塚古墳だけが、三島古墳群にあるのかという事です。

この疑問をつくためには、三島古墳群の事をよくまなばなくてはと考え、二回目になりますが、古代歴史館を訪れました。

この歴史館はたくさんある古墳資料館の中でも、私たち素人が勉強するのに、とてもよく考え作られている施設です。

中の施設については、次の機会に紹介したいと思っています。

・・・10月にはいってから、一週間当たり、約10個以上のリンゴの実が落下している。

一週間くらいに落下した実を集めて、リンゴジャム作りをする。

傷がついている実もあるので、そんなリンゴは長くは置いておけない。

砂糖とレモン汁を加えて、煮詰めて作ったリンゴジャムを熱湯消毒した瓶で保存すると、我が家の場合は冷暗所保存で一年間は保存できる。

したがって、私はビワジャムとリンゴジャムは保存品がおおくあるので、一年を通して食べている。

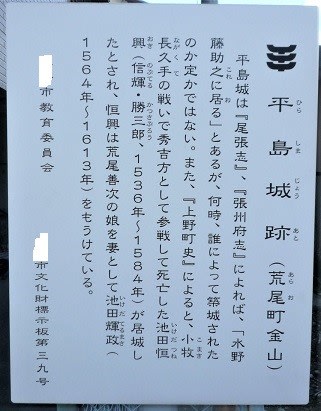

・・・自宅近くの新しい道を散歩していた時に、遺跡の立て札を発見した。

平島城とあるが、ここにあったというのは初めて知った。

近くに城跡があるのは、どこかのサイトで見た記憶はあるが。

しかも、この看板に書かれている荒尾善治という人は戦国時代に、このあたりを収めていた人らしい。

この城に住んでいたといわれる池田恒興は歴史上に名が出てくる有名人である。

恒興は有名な小牧長久手の戦いで死ぬが、息子は、江戸時代、姫路藩52万石の初代藩主である。

これらの人物にとても興味を持ったので、さらに、城跡について調べてみたいと思った。

・・・そろそろ、リンゴも収穫が近くなってきました。

現在の「王林」の状態です。

皮をむくと、売っているリンゴとまったく同じようにきれいな実ですが、外観はとても汚いです。

育てている私としては、なぜこんなに実が汚くなるのか、学習しなくてはと、色々と調べています。

リンゴの軸がついている実の上端の周りが少し茶色に色が変わっているのは、「やけ」という傷だそうで、食べるには全然、問題は無いそうですが、霜

それから、リンゴの実は、葉や茎と実がすれるだけで、そこに傷がつくそうです。

どれも食べるに問題はありません。

私が育てるリンゴに特有な黒い汚れは自動車の往来が激しい道路に面しているので、実に汚れが付くことです。

此れも何とか工夫して少なくしたいと思っています。