・・・一昨日、奥さんが玉林リンゴを買ってきたので、昨日はアップルパイを作りました。 結構、手間がかかりますが、酸味の効いたリンゴの味が好きなので、自分のおやつ用に作りました。

「パイ生地」

「リンゴの煮込み」

「焼く前」

「焼きあがったアップルパイ」

玉林リンゴを使ったのと、レモン汁を多く入れたので、酸味の効いたおいしい味に仕上がりました。

・・・一昨日、奥さんが玉林リンゴを買ってきたので、昨日はアップルパイを作りました。 結構、手間がかかりますが、酸味の効いたリンゴの味が好きなので、自分のおやつ用に作りました。

「パイ生地」

「リンゴの煮込み」

「焼く前」

「焼きあがったアップルパイ」

玉林リンゴを使ったのと、レモン汁を多く入れたので、酸味の効いたおいしい味に仕上がりました。

・・・とても天気が良かったので、写真を撮ってきた。 寒い冬の日は昼の暖かい時、外に出ている。 今日、撮影に使ったのは光学20倍、電子ズーム4倍の倍率で撮影できるLUMIXを使った。 今までこのカメラで、電子ズームを使った望遠のすごさを感じてなかったので、電子ズームも使って20×4倍の写真を撮った。

「塔の全景」

「光学20倍の倍率の写真、35㎜換算で480㎜」

「電子ズーム4倍も併せて使用」

これだけの望遠が手持ちで、手振れなしで撮影できるのがすごいと思った。

「光学20倍で撮った飛行機雲の写真」

「光学20倍×デジタルズーム4倍で撮った写真」

目で空を視ると飛行機が点としか見えない飛行機雲の写真を撮った。 カメラの視野に収めるのは大変であるが飛行機雲を追いかけて機影をとらえ、手持ちで取った。

この倍率でも、天気が良ければ、ほとんどぶれることなく手持ちで写真が撮れるのは、素晴らしい性能だと思った。

・・・昨日、十徳ナイフようのシースを作るのにアイデア図を描いた。 十徳ナイフはドイツ旅行の時に自分用に大きなナイフと小さなナイフの二種類買った。

先日のアイデア図は大きな十徳ナイフように書いたものでさっそく図面を元にシースを作った。

「アイデア図」

アイデア図通りのナイフシースが出来上がった。 出し口のカバーに焼きペンで字を書きこんだ。

上の写真は小さな十徳ナイフに合わせて作ったナイフシースです。

・・・ナイフ・シースの製作は、革細工を始める動機になったアイテムです。 今まで、幾つか自作ナイフのシースを作ってきた。

上の写真は私の机の前に飾っている自作ナイフとそのシースです。 私がナイフを作るのは単に眺めるだけなので、革でシースを作ることも需要なアイテムになる。

ナイフ製作も最近は新作が無いので、以前、ドイツ旅行の時に買ってきた、十徳ナイフのシースを今回作ることにした。

「ドイツ旅行で買ったナイフ」

このナイフを見ながら切削の為の設計図を描いた。

メモ用紙に実物から寸法を移しとって、フリーハンドでアイデアを原寸図を描いた。 これをもとにしっかりとした革を使って、手縫いでシースを作ろうと思っている。

・・・毎日の生活の中で、「なんでもないこと」でも改めて見つめなおすと、「なるほど面白い」と思う事がある。

上の写真は朝日新聞の地方版に乗っていた写真で「津島」と云う地名の町で、明治38年に撮られた津島女子高等小学校の卒業写真ですが、写っている14歳の少女の表情が、改めて面白いと感じたことです。

今の社会では、卒業写真は撮られている学生はすべてカメラ目線で姿勢を正しているのが当たり前と、我々は感じているが、明治のこのころは、撮られている人のほとんどが、ばらばらの方向に向いていて、姿勢もあっちこっちを向いて、目線は「めいめい視線」で写っている。

最近は、自由な姿勢で写真を撮るようになりつつあるようですが、それでも目線は、カメラ目線が我々にとって当たり前で、上の写真の「めいめい視線」はかなり新鮮に感じる。

因みに上の写真でカメラ目線で移っているのは31人中5人にすぎない。

・・・一か月に一度くらいの割合で市の図書館に行って本を借りる。 一度に借りれる本は十冊までです。 この図書館は充実していて、たいていの分野の本はそろっているので、便利です。

今日借りてきた本を紹介すると、

①ニュー・デザートブック 素材で作る和・洋・中・エスニックのデザート

②定年からの旅行術

③ヘンな国、困った国ニッポン

④アウトドア・ナイフを使いこなす

⑤手縫いで、革小物

⑥司馬遷の旅

⑦女帝の古代史

⑧古代史疑・古代探究 松本清張

⑨知らざれざる大英博物館 日本

私が本を借りる目的はいくつかあるが、一つは興味のあることをとりあえず勉強する時、また別に、旅行するときの資料として、そして、趣味の創作アイデアを得るため、古代史を勉強するため、など。

今回借りた本の借りる目的も四冊は古代史関係、三冊は趣味の参考資料、旅行一冊、その他一冊となっている。

本当に気に入った本は改めて購入して手元に置きます。

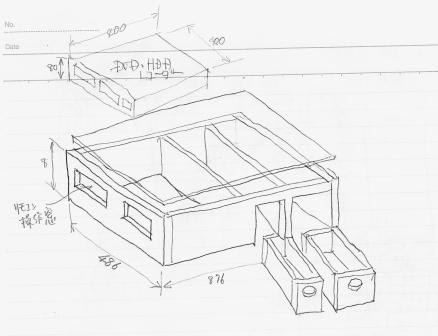

・・・昨日のブログにアイデア図面を載せた。 下図がそうである。

上図の躯体となる木工の材料は何時ものツーバイフォー材を使った。 89ミリ×18ミリの断面の材料を加工して図面のように仕上げた。 躯体の外側は、下の本体と同じ白色に、ラッカーペイントの吹付塗料で仕上げる。

上板は特殊な合板材を切って躯体の上部にはめ込んだ。

コードは箱のなかに収まったので、仕上がりのミバは大変良くなった。 台の引き出しはまだ作っていないので、これからの作業となる。

・・・キッチンの片隅に私専用のパン捏ねの為の机がある。 丁度その上にキッチン用テレビが壁掛けで設置してあります。 今回、奥さんの希望でそのテレビにビデオを取り付けたために机が使いにくくなりました。

写真のように、ビデオデッキがパン捏ねの机の半分を占拠することになり、これでは作業ができないので、机を改造することにしました。

机と同じ広さで、中にビデオデッキを収納する、高さ8センチの台を作りパン捏ねの机の上に載せることにしました。 上の絵がその設計図です。 台の上板は作業を考えると滑らかな合板が良いかと思う。 また、空いたスペースは引き出しにして収納を増やしたい。

・・・大須観音真福寺と云うのは「大須観音」、「真福寺」と別々にその名前の存在を知っていましたが実際は同じ寺の呼び名らしい。 大須観音と云う名は名古屋の名所として、地元では、テレビ報道などで画面によく現れるので、名古屋人なら誰でも知っています。

「大須観音」

また、私は古代史が好きなので、最古の古事記の写本として、「古事記真福寺本」と云う名まえを知っていました。

恥ずかしいことですが、大須観音と真福寺が同一と云うのを知ったのは最近の事です。

真福寺はもともと鎌倉末期に真言密教の流派を伝授し、膨大な宗教書を写し伝えた今で云う大学のような場所が寺の始まりらしい。 従って、真福寺には膨大な仏教書派の聖教、歴史書、伝記、漢籍などの古典籍が15000冊以上、所蔵され、古事記の写本もその蔵書の一つでした。

1612年に徳川家康の命で、岐阜県から、今の名古屋城下に真福寺を移転し、文庫を長く保存すべく配慮されたといわれている。

有名な文庫が多いと云う意味では名古屋には、その他に尾張徳川家の蓬左文庫も有名で、愛知県は知の財産が大事にされてきた場所かと思われます。

・・・時々、メールで現状を報告し合う幼いころからの友達が病気で、入院したことを知った。

彼の書いているブログに風邪がひどいという記事が載ったまま、更新されないので、どうしたのか、メールを出しても返事がない。 一昨日、彼のブログに入院、闘病の為にしばらくブログを休止すると書いていた。 早く良くなって、ブログを再開してほしいものです。

どの程度の病気も分からないまま、彼からの通信を待つ身となると、顔を合わせてなくても、何時もブログやメールでつながっている友達とつながりが切れると、普段思っている以上に心に大きな空虚ができることを、体験した。 たまに顔を合わせている人以上に、心を通い合わせている友達は、私の心の中の居場所は大きなものがある。

早く良くなって、連絡があることを祈るのみです。

・・・先日、居間の柱と引き戸の隙間に無駄スペースがあるので、隙間家具を設計した記事を書きました。 製作に取り掛かったので、その成果を載せます。

居間の柱と引き戸の間の幅40センチ、奥行き20センチの隙間の写真。

先日設計した図面と少し変えて、棚は扉をやめて、引出タイプに変更した。

下の棚、2段は手作りの引き出し、上の棚には百均で布製ボックスを二個買ってきて、利用した。

家具の高さは91センチで、天板の上に小物を入れる黒いボックスを置いて在ります。

・・・週末の夕食は肉料理だと云う事なので、バターロールを焼きました。

ワインと共にいただく時の、焼きたてのバターが多めに入ったパンは最高においしい。 夕食前に味見したが、味は最高でした。

ついでに、今朝の朝食用に同じパン生地を使って丸いパンも焼きました。

・・・太陽光発電の商売は国際的に競争が激化している事がよく報道されている。 最近の報道で、全く発想の違う、日本の新しい太陽光発電の技術を知った。

上のイラスト画は朝日新聞から拝借したものですが、黒鉛で出来た厚みの薄い円盤は丸い永久磁石上に載せると反発をして浮上する性質があるらしい。

浮上した円盤状の一点にレンズで太陽光のスポットを浴びせると、その部分が、瞬間的に熱で浮上力が弱まり、黒鉛円盤は傾く、そのバランスの崩れによる力で、円盤は回転し、その現象が円盤状に連続して起こることによって黒鉛円盤は回転する、その回る速度は最高200回/分以上になるらしい。

この原理はいたって簡単なのと、新しい発電機は、スポットの熱を黒鉛円盤に与えるだけなので、構造が単純で、地熱や工場排熱、家庭排熱など色々なクリーンエネルギーが使えることで、大変有望な発電技術と感じました。 今後とも、この技術の動向の報道を注視していくつもりです。 ちなみに、この技術を開発したのは青山学院大学とのことです。

・・・自宅の居間の柱と引き戸の間にスペースが死んでいる場所がある。

隙間家具の収納棚を作って、収納を増やしたいと思いたった。 近くのDIY店でパイン集成材を買ってきて、それを使った寸法で丁度隙間に合うように設計した。

この材料は表面が綺麗で、加工しやすく、時間が経過しても、変形しにくい材料なので、私は木工でよく使う。

今に置く家具なので、扉をつけて、収納物が見えないようにした。 使用する材料の板厚みは18ミリです。 これを部品ごとに展開して、材料の下加工をし、最後に部材を組み立て、ウレタン家具用ニスで塗装する予定です。

・・・もともと、私は古代史が好きなので新聞の歴史の記事は良く目を通す。 古代史の世間をにぎわす話題は「邪馬台国論争」です、それは、中国の国史「魏志」に記録されている邪馬台国は、日本列島のどこにあったか、という謎ですが、今日、下に紹介する謎も、最近よく話題になる日本史の話題です。

「神護寺伝、源頼朝像」

「神護寺伝、源頼朝像」

学校で習う歴史の教科書では上の絵は「源頼朝」の肖像画として、有名でした。

京都・神護寺に伝わる肖像画(国宝)は、鎌倉幕府を開いた源頼朝、とされてきたが、美術史家の米倉

もともと、寺の記録には平安~鎌倉時代肖像画の名手・藤原隆信筆の頼朝の肖像画の存在が記されており、絹に描かれたこの像が、該当するとされてきた。

これに対し、米倉説は頼朝が存在した12世紀末より百年後の14世紀初頭の作と主張、直義が1345年に自身と尊氏の肖像を同寺に奉納した願文などを根拠とする。 黒田氏も、ほかの肖像画の分析から、像が描かれる幅広の絹が絵画作品に用いられるようになるのは14世紀以降などとして、鎌倉時代の作であるとする従来の説を否定。

この謎が、大きく世間に、議論が伝わってくるのはこの絵が教科書に載っている、誰しも知っている絵だからであるが、 去年、暮れ、この議論に東北大教授の泉氏が絵が描かれた絹を研究するとこの肖像画の絹は年代的に14世紀の日本産と思われるので、直義像であるという発表をされた。

この議論は確固たる証拠が出るまで、なお、続くだろうと思われる。