50代後半の薄汚いオヤジと、20歳の女子大生が恋に落ちる話。なんか汚らしいなと思う。それは僕の感想だけではなく、主人公の女の子自身が感じていたことでもある。そんな彼女がそんな恋に陥る。

まだ本当の恋も知らないピュアな女の子が、唯一の肉親(母親は幼い頃他の男のところに出奔した)である父親を突然の事故で失い、ひとりぼっちで傷心の日々を送ることになる。というか、そんなふうな日々を送っていたある日、その男はある夜中に突然やってきた。男は父より年上で、父親の親友だった。幼い頃、ふたりが仲よくしていたことを思い出す。彼は彼女の父親の死を知り、彼女を立ち直らせるためにやっていたのか。いや、そうではない。こいつはそんな男ではない。女にだらしない初老の男。

彼女は自分に自信がない。からだがでかいことにもコンプレックスを抱いている。女性として魅力的ではないという思いが恋だけではなく、いろんなものに対する消極的な行動に繋がる。父の死からひきこもりの生活をしていた。不安を抱え、佇んでいる。そんな彼女が、トラブルメイカーでもある彼と関わり、彼の中にあるドロドロしたものと向き合うことになる。

なかなか一筋縄ではいかない設定で説明は難しい。とりあえずこれはそんなふたりの一夏の物語なのだ。夏の終わり季節である今にぴったりの小説だ。しかも、彼と同世代なので、気持ちよく感情移入できたならとても心地よい気分にさせられる小説だろうが、そうは問屋が卸さない。主人公である2人の、どちらにも、全く共感できない。読みながら、イライラする展開が続くばかりだ。だけど、そんなふたりのお話になぜか感情移入してしまっている。心惹かれる。

それだけに、終盤ふたりが深い関係になってしまうという展開は吐き気がする。薄汚い初老の男に心惹かれるだけでなく、肉体関係を持ってしまう娘って、どう? 薄汚れた恋を毛嫌いしていた彼女が母親や父親と同じように薄汚れた恋のうつつを抜かす。

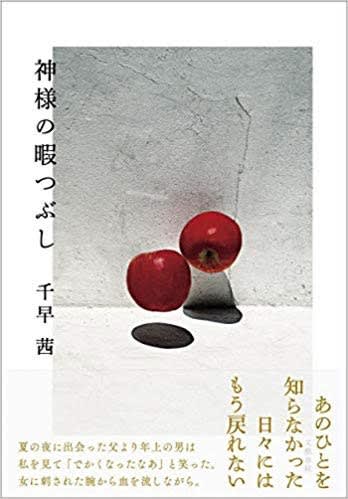

ガンで死ぬとか、写真集(男は有名な写真家だ)を残す、という展開が嘘くさいはずなのに、そうはならないのは、お話自体の説得力ゆえだろう。実に上手い。嫌な話を、嫌な気分を残したまま、見事に説得力のある話へと落とし込んでしまう。タイトルからしてその皮肉な感触をよく伝える。この恋は(これを恋と呼ぶのなら、だが)神様の仕掛けた暇つぶしでしかない。

しかし、この恋を通して彼女は生きる糧を見いだした。そのことに気づいたのは10数年後、というところも見事だ。30代になり、ようやく彼の残した写真集と向き合う。そこにいる自分の姿を見る。人間が生きていることなんて、それ自体がもう神様の暇つぶしでしかないのかもしれない。僕たちはただ生かされているだけ。しかも、いつ死ぬかもわからない。だからこそ、悔いのないように生きなくては、と思う。