2016年10月8日(土)

前月の例会と同様に雨の予報だが、カントリーウオークグループの第237回例会に参

加した。集合はJR山手線の西日暮里(にしにっぽり)駅。

今回はタウンウオークなのでグループ分けはせず、全員一緒に10時14分に出発した。

== 谷中祭りの会場を縫って ==

線路の西側を南に少し上がって西日暮里公園に入る。公園はもとは花見寺のひとつ青雲

寺や旧加賀藩前田家墓地だったとか。

小雨模様なので雨具を用意し、細道の諏訪台通りを南進して諏方(すわ)神社へ。信州

上諏訪社の分社で建久2年(1205)の創建、日暮里・谷中(やなか)の総鎮守とか。

この辺りは道灌山(どうかんやま)と呼ばれ、豊富な木々の境内で、ひときわ大きなイ

チョウの古木が目に付いた。

すぐ近く、西に下る急坂は富士見坂で「関東の富士見100景」のひとつ。現在も富士山

を望むことが出来るようだが、今日は雨で望むべくもない。

その先東側の養福寺は、江戸時代の多くの文人の碑が残るというが、寄らずに過ぎる。

JR日暮里駅から延びる通りに出て、そばの経王寺(きょうおうじ)に入る。

明暦元年(1655)の建立で、大黒堂↓には日蓮上人作と伝わる大黑天が祭られてい

るという。

慶応4年(1868)の上野戦争の時に敗走した彰義隊戦士をかくまったため、新政府

軍の砲撃を受けた銃弾の跡が山門に残っていた。

西に下る七面坂の通りには、暮らしの道具を販売する店などがあり、すぐ近くで階段を

下って谷中銀座の商店街に入る。

狭い通りには観光客が多く、両側には飴(あめ)の店、竹工芸店、きれいなランプを吊

す店、下駄や草履の店、手づくりのおかずや弁当の店など、小さいがレトロな雰囲気の店

が約70店ほど並んでいる。

西端に抜けて「よみせ通り」を南に向かうと、市内局番が3桁や2桁のままの古い電話

番号を掲示した店が幾つか目に付き、ここも昭和のたたずまいが感じられる。

折り返すように細い路地を左折し、突き当たりの岡倉天心記念公園に入る。岡倉天心は

東京美術学校(東京藝術大学の前身)の設立に関わり、のち日本美術院を創設した。この

公園は岡倉天心旧宅跡で、日本美術院発祥の地である。

今日明日は「谷中まつり」の一環で六角堂が開扉され、平櫛田中(ひらぐしでんちゆう)

作の天心座像が公開されていた。

ちなみに岡倉天心は、2日前の夜のNHKBS3「英雄たちの選択」に取り上げられ、

明治期における廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の防止に腐心したことや、日本美術に対す

る業績を認識したばかりだった。

さらに東進して谷中防災コミュニティセンターへ。谷中まつりのメインイベント会場で、

南側の「初音(はつね)の森」と呼ぶ防災広場にはステージが設けられ、休憩用テントや

露店が並び、たくさんの地元区民などで賑わう。

さらに石段を上がり谷中五丁目の台地に出た。左側に観音寺の長い築地塀(ついじべい)

が続く。江戸時代の築造のようで、当時にタイムスリップしたような一角だ。塀は国の登

録有形文化財である。

すぐ先十字路際の「香隣舎」と呼ぶ古民家には花飾りが並び、近隣の小美術館やカフェ

などでの催し案内のはがきが用意されていた。

東に進んで谷中霊園の交差点際へ。交番の北側、「子供の広場」でも谷中まつりのステ

ージが設けられ、演奏やダンスなどが進行中で、天王寺町会のテントでは、名物やきそば

の販売をしていた。

霊園内の大イチョウなどを見ながらさくら通りを北進、突き当たりは谷中七福神の毘沙

門天を祭る天王寺である。

室町期の応永年代(1394~1427)の創建といわれ、江戸時代には富くじの興業

が開催され、目黒不動、湯島天神とともに江戸の三富として賑わったとか。境内にあった

五重塔は古田露伴の小説「五重塔」で知られたが、昭和32年(1957)に焼失してい

て現在は見られない。境内はいまも緑豊富で、落ち着いたたたずまい。

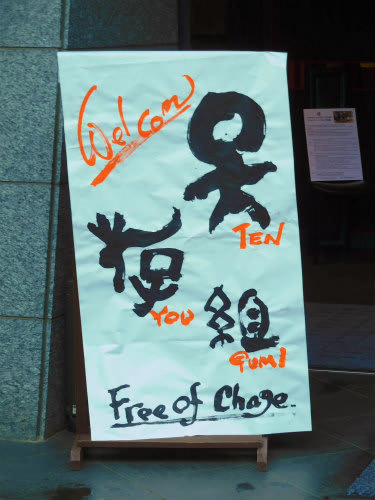

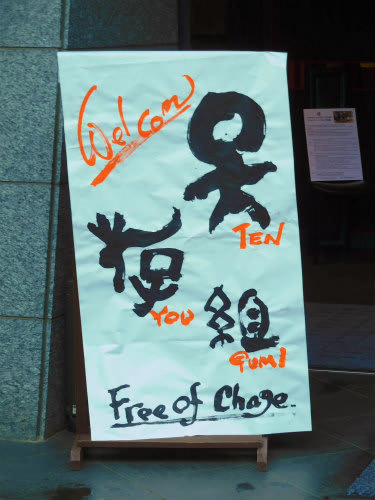

東側の新しい建物では、「古代文字アーティスト集団 天遊組(てんゆうぐみ)」と呼ぶ

グループが、ユニークな書アートの発表会を開催していた。

山門近くには、若柳観音菩薩と呼ぶ穏やかな姿の観音立像が目に入る。

昼食のため、防災コミュニケーションセンターに戻ることに。子供の広場のステージで

は腹話術の実演中。そばの十字路の北西側に長谷川一夫夫妻の墓地があり、墓石は予想外

に小さなものだった。 (後ろ側中央↓の墓が長谷川一夫夫妻)

雨がひときわ強まり、急ぎコミュニケーションセンターに戻るが、建物内は食事禁止。

防災広場のテントに空きスペースを探して座り、雨漏りを避けながら昼食に。

食事を終える頃には空が明るくなり、やがて雨も上がった。ステージではフラダンスの

グループが、何組か踊りを披露していた。

建物前でミーティングをして、13時15分に午後のコースに向かう。

== へび道や寛永寺を経て上野公園へ ==

南側の三崎(さんさき)坂に出て、右折してすぐの大圓寺(だいえんじ)境内に入る。

ここも谷中まつり会場のひとつ、狭い境内では「谷中菊まつり」を開催中で、露店も並ん

でいる。

横長の建物には二つの拝殿があり、右手の瘡守(かさもり)稲荷神社は江戸中期から祭

られ、疱瘡(ほうそう)や皮膚病を治すといわれて信仰が篤かったとか。

左側の大圓寺本堂前はブルーテントで覆われ、催しに使われたらしい椅子が並んでいた。

境内には、江戸三美人の一人という笠森お仙と、お仙を描いた錦絵開祖の鈴木春信の碑

がある。

三崎坂を西へ、次の信号まで進んで南に延びる「へび道」へ。旧藍染(あいぞめ)川の

河道跡で、その名の通り右に左に小カーブが続く。

左手が谷中二丁目、右は千駄木二丁目で、台東区と文京区との区境である。

谷中二丁目の終わりに近い三差路近くに、開店祝のコチョウランが並ぶ小さい店があっ

た。女優川上麻衣子さんの「SWEDEN GRACE」と呼ぶ店で、明日が開店のよう。

川上さんご本人もチラと姿を見せた。

へび道が終わり、少し左カーブしてその先に延びる通りに入り、次の十字路を左折して

三浦坂を上る。坂の名は、美作(みまさか)(岡山県北部)勝山藩主三浦氏の下屋敷前の

坂道だったの付けられとか。南側一帯は臨江寺の長い塀が続く。

坂の中腹辺りに、「ねんねこ家」と呼ぶネコの飾り物の並ぶ店があった。その先の民家

には、見たことの無いピンクの花が咲く。

上がりきったY字路の北西側、緑豊富な敷地には大名時計博物館があるが、入館は略す。

Y字路の突端部に大きなヒマラヤスギが立ち、木の下に「みかどパン店」と記された小さ

なパン屋があった。

この辺りは江戸時代には「三方地店(さんぼうちだな)」と呼ばれた地区で、ヒマラヤ

スギを目印に古くからの店や工房、アトリエなどが並び、明治の頃から画家や彫刻家、作

家の川端康成などが近隣に住み、芸術文化を育む場所でもあったとか。

「美しい日本の歴史的風土100選」にも選定された谷中のシンボルであるヒマラヤスギ

は、切り取られて一帯が更地になる可能性があるようで、守ろうという活動が進められて

いる。

谷中六丁目まで進んで言問通りに回り、三崎坂からの交差点際にある下町風俗資料館付

設展示場に行く。江戸商家の建築様式を残す旧吉田屋酒店の建物を移築したもの。ここも

谷中まつりの会場の一つとして、建物前でステージプログラムが続き、ギターの演奏中。

甘酒のサービスもしていたので頂きながら演奏を少し聴き、開放された建物に入って酒

樽や徳利、ポスターなどの展示を見た。

交差点の西側、古民家を活用したカヤバ珈琲店のネムノキに、色鮮やかな花が咲く。

ひとつ南の通りを東へ、東京藝術大音楽楽部の北側を進む。北側の円珠院境内はよく手

入れされた植栽が、気持ちよい緑を見せる。

次の交差点を渡って寛永寺に入り、旧本堂(根本中堂)の前で小休止後に記念撮影をし

た。建物は、明治9年(1876)から12年にかけて川越市の喜多院の本地堂を移築し

たもので、寛永15年(1638)の建造らしい。

境内には、琳派の創始者として知られる画家・尾形光琳の弟、尾形乾山(けnざん)の

顕彰碑である乾山深省蹟(しんせいせき)や、江戸時代前期の黄檗(おうばく)宗の僧で、

難民救済や寛永寺に勧学寮(図書館)を設置した了翁禅師塔碑などがあった。

根本中堂の北東側には、徳川綱吉霊廟勅額門(れいびょうちょくがくもん)がある。5

代将軍綱吉は「生類憐み(しようるいあわれみ)の令」などを施行した将軍として知られ、

勅額門は国の重要文化財。

その綱吉公霊廟内には、13代将軍家定(いえさだ)の正室、天璋院篤姫の墓所がある

ようだが、非公開で拝観は出来ない。

上野中学校前の通りを南東に進み、国際子ども図書館↑の前を通過する。京成電鉄の博

物館動物園駅跡の建物横を左折して、国重要文化財の「黒門」と呼ぶ旧因州池田屋敷表門

前を過ぎる。

東京国立博物館正門前↑から上野公園に入り、噴水池や開催中の大陶器市のテントが並

ぶ横を通過して、交番近くの広場付近でゴールとし、15時24分に散会した。

多くのメンバーはさらに西郷隆盛像やアメヤ横町を経て二次会に向かい、私など3人が

JR上野駅の公園口から帰途についた。

(参加 15人、天気 雨後曇、距離 6㎞、地図(1/2.5万) 東京首部、歩行地

荒川区、台東区、文京区、歩数 13,200)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

前月の例会と同様に雨の予報だが、カントリーウオークグループの第237回例会に参

加した。集合はJR山手線の西日暮里(にしにっぽり)駅。

今回はタウンウオークなのでグループ分けはせず、全員一緒に10時14分に出発した。

== 谷中祭りの会場を縫って ==

線路の西側を南に少し上がって西日暮里公園に入る。公園はもとは花見寺のひとつ青雲

寺や旧加賀藩前田家墓地だったとか。

小雨模様なので雨具を用意し、細道の諏訪台通りを南進して諏方(すわ)神社へ。信州

上諏訪社の分社で建久2年(1205)の創建、日暮里・谷中(やなか)の総鎮守とか。

この辺りは道灌山(どうかんやま)と呼ばれ、豊富な木々の境内で、ひときわ大きなイ

チョウの古木が目に付いた。

すぐ近く、西に下る急坂は富士見坂で「関東の富士見100景」のひとつ。現在も富士山

を望むことが出来るようだが、今日は雨で望むべくもない。

その先東側の養福寺は、江戸時代の多くの文人の碑が残るというが、寄らずに過ぎる。

JR日暮里駅から延びる通りに出て、そばの経王寺(きょうおうじ)に入る。

明暦元年(1655)の建立で、大黒堂↓には日蓮上人作と伝わる大黑天が祭られてい

るという。

慶応4年(1868)の上野戦争の時に敗走した彰義隊戦士をかくまったため、新政府

軍の砲撃を受けた銃弾の跡が山門に残っていた。

西に下る七面坂の通りには、暮らしの道具を販売する店などがあり、すぐ近くで階段を

下って谷中銀座の商店街に入る。

狭い通りには観光客が多く、両側には飴(あめ)の店、竹工芸店、きれいなランプを吊

す店、下駄や草履の店、手づくりのおかずや弁当の店など、小さいがレトロな雰囲気の店

が約70店ほど並んでいる。

西端に抜けて「よみせ通り」を南に向かうと、市内局番が3桁や2桁のままの古い電話

番号を掲示した店が幾つか目に付き、ここも昭和のたたずまいが感じられる。

折り返すように細い路地を左折し、突き当たりの岡倉天心記念公園に入る。岡倉天心は

東京美術学校(東京藝術大学の前身)の設立に関わり、のち日本美術院を創設した。この

公園は岡倉天心旧宅跡で、日本美術院発祥の地である。

今日明日は「谷中まつり」の一環で六角堂が開扉され、平櫛田中(ひらぐしでんちゆう)

作の天心座像が公開されていた。

ちなみに岡倉天心は、2日前の夜のNHKBS3「英雄たちの選択」に取り上げられ、

明治期における廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の防止に腐心したことや、日本美術に対す

る業績を認識したばかりだった。

さらに東進して谷中防災コミュニティセンターへ。谷中まつりのメインイベント会場で、

南側の「初音(はつね)の森」と呼ぶ防災広場にはステージが設けられ、休憩用テントや

露店が並び、たくさんの地元区民などで賑わう。

さらに石段を上がり谷中五丁目の台地に出た。左側に観音寺の長い築地塀(ついじべい)

が続く。江戸時代の築造のようで、当時にタイムスリップしたような一角だ。塀は国の登

録有形文化財である。

すぐ先十字路際の「香隣舎」と呼ぶ古民家には花飾りが並び、近隣の小美術館やカフェ

などでの催し案内のはがきが用意されていた。

東に進んで谷中霊園の交差点際へ。交番の北側、「子供の広場」でも谷中まつりのステ

ージが設けられ、演奏やダンスなどが進行中で、天王寺町会のテントでは、名物やきそば

の販売をしていた。

霊園内の大イチョウなどを見ながらさくら通りを北進、突き当たりは谷中七福神の毘沙

門天を祭る天王寺である。

室町期の応永年代(1394~1427)の創建といわれ、江戸時代には富くじの興業

が開催され、目黒不動、湯島天神とともに江戸の三富として賑わったとか。境内にあった

五重塔は古田露伴の小説「五重塔」で知られたが、昭和32年(1957)に焼失してい

て現在は見られない。境内はいまも緑豊富で、落ち着いたたたずまい。

東側の新しい建物では、「古代文字アーティスト集団 天遊組(てんゆうぐみ)」と呼ぶ

グループが、ユニークな書アートの発表会を開催していた。

山門近くには、若柳観音菩薩と呼ぶ穏やかな姿の観音立像が目に入る。

昼食のため、防災コミュニケーションセンターに戻ることに。子供の広場のステージで

は腹話術の実演中。そばの十字路の北西側に長谷川一夫夫妻の墓地があり、墓石は予想外

に小さなものだった。 (後ろ側中央↓の墓が長谷川一夫夫妻)

雨がひときわ強まり、急ぎコミュニケーションセンターに戻るが、建物内は食事禁止。

防災広場のテントに空きスペースを探して座り、雨漏りを避けながら昼食に。

食事を終える頃には空が明るくなり、やがて雨も上がった。ステージではフラダンスの

グループが、何組か踊りを披露していた。

建物前でミーティングをして、13時15分に午後のコースに向かう。

== へび道や寛永寺を経て上野公園へ ==

南側の三崎(さんさき)坂に出て、右折してすぐの大圓寺(だいえんじ)境内に入る。

ここも谷中まつり会場のひとつ、狭い境内では「谷中菊まつり」を開催中で、露店も並ん

でいる。

横長の建物には二つの拝殿があり、右手の瘡守(かさもり)稲荷神社は江戸中期から祭

られ、疱瘡(ほうそう)や皮膚病を治すといわれて信仰が篤かったとか。

左側の大圓寺本堂前はブルーテントで覆われ、催しに使われたらしい椅子が並んでいた。

境内には、江戸三美人の一人という笠森お仙と、お仙を描いた錦絵開祖の鈴木春信の碑

がある。

三崎坂を西へ、次の信号まで進んで南に延びる「へび道」へ。旧藍染(あいぞめ)川の

河道跡で、その名の通り右に左に小カーブが続く。

左手が谷中二丁目、右は千駄木二丁目で、台東区と文京区との区境である。

谷中二丁目の終わりに近い三差路近くに、開店祝のコチョウランが並ぶ小さい店があっ

た。女優川上麻衣子さんの「SWEDEN GRACE」と呼ぶ店で、明日が開店のよう。

川上さんご本人もチラと姿を見せた。

へび道が終わり、少し左カーブしてその先に延びる通りに入り、次の十字路を左折して

三浦坂を上る。坂の名は、美作(みまさか)(岡山県北部)勝山藩主三浦氏の下屋敷前の

坂道だったの付けられとか。南側一帯は臨江寺の長い塀が続く。

坂の中腹辺りに、「ねんねこ家」と呼ぶネコの飾り物の並ぶ店があった。その先の民家

には、見たことの無いピンクの花が咲く。

上がりきったY字路の北西側、緑豊富な敷地には大名時計博物館があるが、入館は略す。

Y字路の突端部に大きなヒマラヤスギが立ち、木の下に「みかどパン店」と記された小さ

なパン屋があった。

この辺りは江戸時代には「三方地店(さんぼうちだな)」と呼ばれた地区で、ヒマラヤ

スギを目印に古くからの店や工房、アトリエなどが並び、明治の頃から画家や彫刻家、作

家の川端康成などが近隣に住み、芸術文化を育む場所でもあったとか。

「美しい日本の歴史的風土100選」にも選定された谷中のシンボルであるヒマラヤスギ

は、切り取られて一帯が更地になる可能性があるようで、守ろうという活動が進められて

いる。

谷中六丁目まで進んで言問通りに回り、三崎坂からの交差点際にある下町風俗資料館付

設展示場に行く。江戸商家の建築様式を残す旧吉田屋酒店の建物を移築したもの。ここも

谷中まつりの会場の一つとして、建物前でステージプログラムが続き、ギターの演奏中。

甘酒のサービスもしていたので頂きながら演奏を少し聴き、開放された建物に入って酒

樽や徳利、ポスターなどの展示を見た。

交差点の西側、古民家を活用したカヤバ珈琲店のネムノキに、色鮮やかな花が咲く。

ひとつ南の通りを東へ、東京藝術大音楽楽部の北側を進む。北側の円珠院境内はよく手

入れされた植栽が、気持ちよい緑を見せる。

次の交差点を渡って寛永寺に入り、旧本堂(根本中堂)の前で小休止後に記念撮影をし

た。建物は、明治9年(1876)から12年にかけて川越市の喜多院の本地堂を移築し

たもので、寛永15年(1638)の建造らしい。

境内には、琳派の創始者として知られる画家・尾形光琳の弟、尾形乾山(けnざん)の

顕彰碑である乾山深省蹟(しんせいせき)や、江戸時代前期の黄檗(おうばく)宗の僧で、

難民救済や寛永寺に勧学寮(図書館)を設置した了翁禅師塔碑などがあった。

根本中堂の北東側には、徳川綱吉霊廟勅額門(れいびょうちょくがくもん)がある。5

代将軍綱吉は「生類憐み(しようるいあわれみ)の令」などを施行した将軍として知られ、

勅額門は国の重要文化財。

その綱吉公霊廟内には、13代将軍家定(いえさだ)の正室、天璋院篤姫の墓所がある

ようだが、非公開で拝観は出来ない。

上野中学校前の通りを南東に進み、国際子ども図書館↑の前を通過する。京成電鉄の博

物館動物園駅跡の建物横を左折して、国重要文化財の「黒門」と呼ぶ旧因州池田屋敷表門

前を過ぎる。

東京国立博物館正門前↑から上野公園に入り、噴水池や開催中の大陶器市のテントが並

ぶ横を通過して、交番近くの広場付近でゴールとし、15時24分に散会した。

多くのメンバーはさらに西郷隆盛像やアメヤ横町を経て二次会に向かい、私など3人が

JR上野駅の公園口から帰途についた。

(参加 15人、天気 雨後曇、距離 6㎞、地図(1/2.5万) 東京首部、歩行地

荒川区、台東区、文京区、歩数 13,200)

にほんブログ村