宮古島・石垣島10島巡りのレポートの続きが遅れていますが、先にJR東日本の駅か

らハイキングの模様を先に報告します。

========================================

2018年3月4日(日)

今日は暖かくなるという予報なので、JR東日本の駅からハイキング『早春の吉野梅郷

~再生中の「青梅・梅の里」とオープンガーデン巡り~』に参加した。

JR青梅線の日向和田(ひなたわだ)駅に10時49分に着き、10時55分に駅を出

た。

線路に平行する青梅街道・国道411号を北西にすぐの日向和田駅交差点から西へ、都

道199号に入り、眼下に清流を見下ろせる多摩川の神代橋を渡る。

渡り終えた右岸端際に、中曽根康弘元首相の自筆らしい「ふるさとに 澄める空あり

雁渡る」と刻まれた歌碑があった。

近くの和菓子店、紅梅苑がスタート受付場所。店内で受付を済ませて地図をもらう。店

の入口にはきれいな紅梅やマンサクの生け花が飾られていた。

通りには「梅まつり」のちょうちんが下がり、街路樹の紅梅が咲き出している。

橋の手前まで戻り、多摩川右岸沿いの住宅地の静かな道を進む。市営水道のポンプ場の

先は「蝋梅(ろうばい)の道」と名付けられ、多摩川側に若木のロウバイが植えられてい

て、まだかなり花が残っていた。

青梅市のマンホールはもちろん梅とウグイスのデザイン、あちこちでたくさん見た。

市立西中のところで左折してカーブ道を西進し、オープンガーデンのひとつである大聖

院に入る。

大聖院の創建年代は不明のようだが、慶安年間(1648~52)には江戸幕府から寺

領4石の御朱印状を拝領したという。

若木の紅梅が花を開き、本堂の左手には新しい延命地蔵堂がある。

堂内中央のお地蔵さんは、明治22(1889)年に当時の住職が四国八十八ヶ所霊場

19番立江寺(たつえじ)の本尊、延命地蔵を写し建立されたとか。

背後には、その年に合併して誕生した吉野村や周辺の人たちから奉納された、たくさん

の絵馬が並んでいた。地蔵堂の背後には数本のロウバイが咲いている。

寺を出て南西にすぐ、吉野街道に入って北西に400m前後進む。古民家を活用した

「茶房さらさや」↑の先を左折して、吉川英治記念館に入る(入館料500円、駅ハイ参

加者は400円)。

青梅市の名誉市民である文豪・吉川英治は昭和19(1944)年3月にこの地に疎開

し、昭和28(1953)年8月までここで生活したという。

長屋門の入口で受付を済ませて広い館内に入ると、正面に大きな母屋(おもや)がある。

もと養蚕農家の屋敷で、弘化4(1874)年頃の建築を明治初期に建て替えたもの。

吉川英治が一部改造し開館後に屋根を銅板にふき替えているが、ほぼ昔のままの姿とか。

母屋の左手奥の洋館は明治期に建築された書斎で、創作に没頭した英治は三度の食事も

ここでとり、「新平家物語」もこの書斎から生まれたという。

その横を上がって行くと大きなアセビが花をいっぱい見せ、樹齢5~600年と推定の

シイの古木の横を上がり、谷口吉郎の設計という展示館に入る。

展示室には、「宮本武蔵」最終回などの原稿や、たくさんの著作本、書画など約300

点が展示されていた(撮影禁止)。

高みにある展示室の窓からは、母屋↑や書斎↓の背後、咲き出した大きなミツマタなどが

見下ろせた。

展示室を出て、南側の斜面に広がる庭園を巡る遊歩道を一巡するなどして25分ほどで

退館した。

なお、吉川英治記念館のサイトはこちらを。

吉野街道を200m余り戻ってY字路を南に入り、近くにある即清寺(そくせいじ)の

石段を上がる。

ここもオープンガーデンで、山門の手前にすべて異形の9基のお地蔵さんが並ぶ。手前

の1基の台座には、享保6(1721)年と刻まれていた。

即清寺は元慶年間(877~84)の開創という古寺、建久年間(1190~98)に

は源頼朝が畠山重忠に命じて堂宇を造営し、慶安元(1648)年には江戸幕府から明王

堂領として3石の御朱印状を拝領したという。

立派な山門を入ると大きな本堂や鐘楼があり、本堂の柱には「関東八十八ヶ所霊場第七

十一番」の表示が。奥多摩新四国霊場八十八ヶ所49番霊場でもある。

境内にはロウバイとフクジュソウが咲き、西側斜面には山内新四国八十八ヶ所霊場が設

けられていた。山門の近くには、文明5(1473)年11月と刻まれた板碑が保存され

ている。

折り返すように東に向かい、少しだけ吉野街道を進んで梅郷(ばいごう)6丁目の旧道

を進み、次のオープンガーデン岩割の梅(跡)に行く。

別名「悲恋の梅」と呼ばれた岩割の梅は枯れていたが、その奥一体にたくさんのミツマ

タが花を見せ、その下にはフクジュソウが咲く。奥の斜面を上がるとロウバイも咲き残っ

ていた。

南東に進んで運動広場横を過ぎ、下山八幡神社へ。創建は長久2(1041)年と伝え

られ、天正19(1591)年には家康から社領5石を賜っているとか。

本殿は三間社流造りと呼ぶ建物で、宝暦5(1755)年の再建とのこと。江戸期の本

殿の多くが一間社流造りのようで、三間社流造りは都内では極めて少ない貴重な本殿建築

らしい。

本殿の前面が広場の開放的な境内、やはりオープンガーデンだが、花は目に入らなかっ

た。

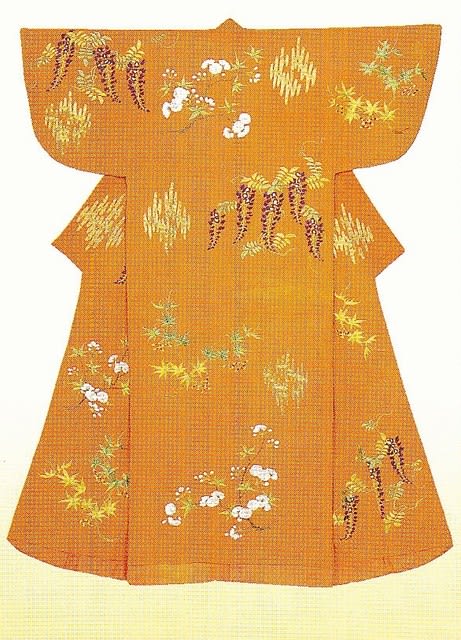

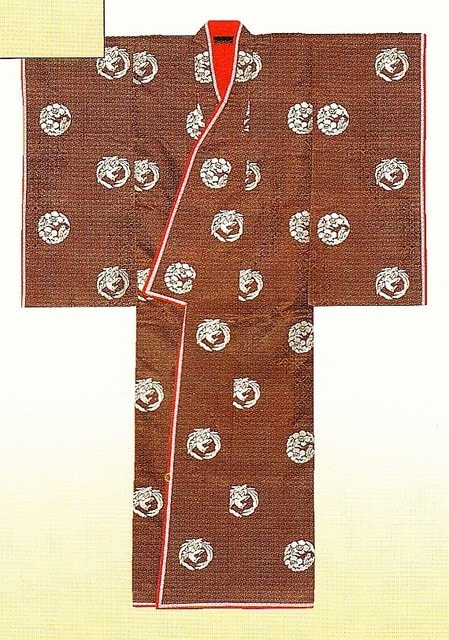

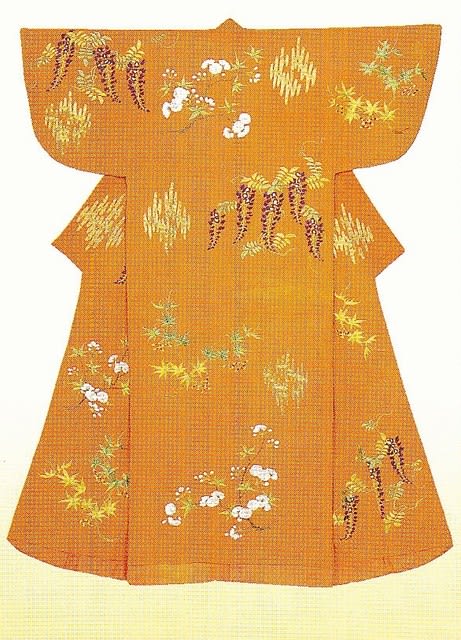

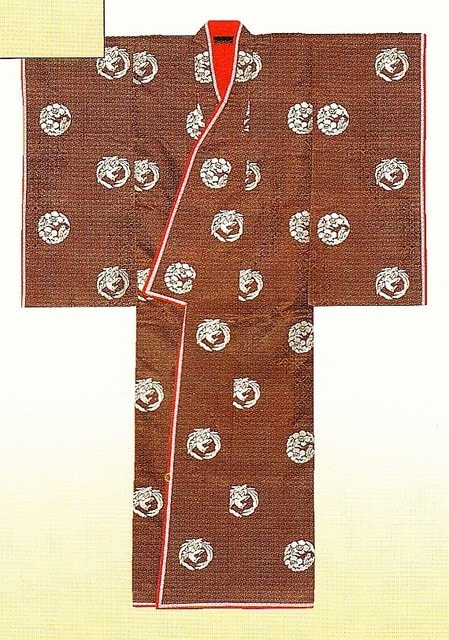

さらに南東へ、広い芝生地に若木の梅の咲き出した中道梅園を抜けて、青梅きもの博物

館に入る。

日本の伝統文化財でもある着物の博物館で、建物は200年前の土蔵に増築をしたとか。

木造の民家風情の残るつくりである(入館料800円、駅ハイ割引600円)。

近代の着物を中心に展示されているが、特に大名や公家、元皇族の貴重な衣装が多い。

館内は撮影禁止なので、もらったリーフレットに掲載されていた衣装のいくつかを。

梨本宮、浅香宮家の宮廷衣装、桂宮や明治天皇の内親王着用の衣装など、なかなか見る

ことのできない精緻で豪華な衣装が数多くあり、館の方の説明を聞きながら4つの展示室

を観覧した。

館前の道路を南東に進んでT字路を西へ、すぐにオープンガーデンの天澤院(てんたく

いん)への石段を上がる。中段の地蔵堂に「お願い地蔵尊」が3体祭られていた。

天澤院は慶長8(1603)年の開創と伝えられ、明治42(1909)年に火災にか

かり、現本堂と庫裡(くり)は大正年間(1912~26)の再建らしい。

境内の花はまだこれからのようで、本堂左手のセツブンソウだけが花開く。傍らに信州

・安曇野(あずみの)に多い双代道祖神が1基立っていた。

寺の下を西にすぐで、「青梅市梅の公園」が北向きの斜面に広がる。13時44分に公

園に入った。

かつては斜面全体にたくさんの梅が花を見せていたが、平成21(2009)年に市内

の梅樹から国内初めてのウメ輪紋ウィルスが確認され、植物防疫法により市内で4万本近

いウメが伐採されたとか。この公園でも1,739本全てが伐採を余儀なくされたようだ。

その後、梅の里再生に向け一昨年11月から再植樹が始まり、これまでに4,000本

以上の梅が植樹され新たな歩みを踏み出したという。

そのため公園の木々もまだ若木で小さく、公園全体を眺めると見栄えに乏しいが、紅梅

など何本かが花を開いて迎えてくれた。

2月25日~3月25日は「青梅吉野梅郷梅まつり」を開催中で、今日はそのイベント

のひとつ「観梅市民まつり」の日とあり、公園周辺も多くの市民などで賑わっている。

入口近くの仮設ステージでは、甲冑(かっちゅう)隊のメンバーによる寸劇が始まって

いた。

斜面中腹まで上がり、眼下に広がる園内や北側の梅郷地区の家並みなどを眺めながら、

ベンチで遅い昼食をした。

14時16分に梅の公園を後にした。吉野街道に向かうと、梅まつりの宣伝活動で演奏

するチンドン屋さんがやってきた。

梅の公園入口交差点で吉野街道に出て西北へ、JAのそばの梅郷四丁目交差点を右折し

て駅に向かう。

その神代橋通りは歩行者天国になっていて、露店が並び地元青梅市民や観光客で賑わう。

高円寺阿波おどりの連と行き交い、山車や仮設舞台ではお囃子に合わせて獅子舞も始ま

っていた。

駅からハイキングの受付をした和菓子店・紅梅苑まで戻り、紅梅饅頭を求める。

多摩川の神代橋を渡り、スタートした日向和田駅には14時40分に着いた。15時

03分発青梅行き上り電車で帰路につく。

この日の青梅市の最高気温は21.8℃、春本番の陽気だった。

(天気 快晴、距離 7.5㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 青梅市、歩数

12,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

らハイキングの模様を先に報告します。

========================================

2018年3月4日(日)

今日は暖かくなるという予報なので、JR東日本の駅からハイキング『早春の吉野梅郷

~再生中の「青梅・梅の里」とオープンガーデン巡り~』に参加した。

JR青梅線の日向和田(ひなたわだ)駅に10時49分に着き、10時55分に駅を出

た。

線路に平行する青梅街道・国道411号を北西にすぐの日向和田駅交差点から西へ、都

道199号に入り、眼下に清流を見下ろせる多摩川の神代橋を渡る。

渡り終えた右岸端際に、中曽根康弘元首相の自筆らしい「ふるさとに 澄める空あり

雁渡る」と刻まれた歌碑があった。

近くの和菓子店、紅梅苑がスタート受付場所。店内で受付を済ませて地図をもらう。店

の入口にはきれいな紅梅やマンサクの生け花が飾られていた。

通りには「梅まつり」のちょうちんが下がり、街路樹の紅梅が咲き出している。

橋の手前まで戻り、多摩川右岸沿いの住宅地の静かな道を進む。市営水道のポンプ場の

先は「蝋梅(ろうばい)の道」と名付けられ、多摩川側に若木のロウバイが植えられてい

て、まだかなり花が残っていた。

青梅市のマンホールはもちろん梅とウグイスのデザイン、あちこちでたくさん見た。

市立西中のところで左折してカーブ道を西進し、オープンガーデンのひとつである大聖

院に入る。

大聖院の創建年代は不明のようだが、慶安年間(1648~52)には江戸幕府から寺

領4石の御朱印状を拝領したという。

若木の紅梅が花を開き、本堂の左手には新しい延命地蔵堂がある。

堂内中央のお地蔵さんは、明治22(1889)年に当時の住職が四国八十八ヶ所霊場

19番立江寺(たつえじ)の本尊、延命地蔵を写し建立されたとか。

背後には、その年に合併して誕生した吉野村や周辺の人たちから奉納された、たくさん

の絵馬が並んでいた。地蔵堂の背後には数本のロウバイが咲いている。

寺を出て南西にすぐ、吉野街道に入って北西に400m前後進む。古民家を活用した

「茶房さらさや」↑の先を左折して、吉川英治記念館に入る(入館料500円、駅ハイ参

加者は400円)。

青梅市の名誉市民である文豪・吉川英治は昭和19(1944)年3月にこの地に疎開

し、昭和28(1953)年8月までここで生活したという。

長屋門の入口で受付を済ませて広い館内に入ると、正面に大きな母屋(おもや)がある。

もと養蚕農家の屋敷で、弘化4(1874)年頃の建築を明治初期に建て替えたもの。

吉川英治が一部改造し開館後に屋根を銅板にふき替えているが、ほぼ昔のままの姿とか。

母屋の左手奥の洋館は明治期に建築された書斎で、創作に没頭した英治は三度の食事も

ここでとり、「新平家物語」もこの書斎から生まれたという。

その横を上がって行くと大きなアセビが花をいっぱい見せ、樹齢5~600年と推定の

シイの古木の横を上がり、谷口吉郎の設計という展示館に入る。

展示室には、「宮本武蔵」最終回などの原稿や、たくさんの著作本、書画など約300

点が展示されていた(撮影禁止)。

高みにある展示室の窓からは、母屋↑や書斎↓の背後、咲き出した大きなミツマタなどが

見下ろせた。

展示室を出て、南側の斜面に広がる庭園を巡る遊歩道を一巡するなどして25分ほどで

退館した。

なお、吉川英治記念館のサイトはこちらを。

吉野街道を200m余り戻ってY字路を南に入り、近くにある即清寺(そくせいじ)の

石段を上がる。

ここもオープンガーデンで、山門の手前にすべて異形の9基のお地蔵さんが並ぶ。手前

の1基の台座には、享保6(1721)年と刻まれていた。

即清寺は元慶年間(877~84)の開創という古寺、建久年間(1190~98)に

は源頼朝が畠山重忠に命じて堂宇を造営し、慶安元(1648)年には江戸幕府から明王

堂領として3石の御朱印状を拝領したという。

立派な山門を入ると大きな本堂や鐘楼があり、本堂の柱には「関東八十八ヶ所霊場第七

十一番」の表示が。奥多摩新四国霊場八十八ヶ所49番霊場でもある。

境内にはロウバイとフクジュソウが咲き、西側斜面には山内新四国八十八ヶ所霊場が設

けられていた。山門の近くには、文明5(1473)年11月と刻まれた板碑が保存され

ている。

折り返すように東に向かい、少しだけ吉野街道を進んで梅郷(ばいごう)6丁目の旧道

を進み、次のオープンガーデン岩割の梅(跡)に行く。

別名「悲恋の梅」と呼ばれた岩割の梅は枯れていたが、その奥一体にたくさんのミツマ

タが花を見せ、その下にはフクジュソウが咲く。奥の斜面を上がるとロウバイも咲き残っ

ていた。

南東に進んで運動広場横を過ぎ、下山八幡神社へ。創建は長久2(1041)年と伝え

られ、天正19(1591)年には家康から社領5石を賜っているとか。

本殿は三間社流造りと呼ぶ建物で、宝暦5(1755)年の再建とのこと。江戸期の本

殿の多くが一間社流造りのようで、三間社流造りは都内では極めて少ない貴重な本殿建築

らしい。

本殿の前面が広場の開放的な境内、やはりオープンガーデンだが、花は目に入らなかっ

た。

さらに南東へ、広い芝生地に若木の梅の咲き出した中道梅園を抜けて、青梅きもの博物

館に入る。

日本の伝統文化財でもある着物の博物館で、建物は200年前の土蔵に増築をしたとか。

木造の民家風情の残るつくりである(入館料800円、駅ハイ割引600円)。

近代の着物を中心に展示されているが、特に大名や公家、元皇族の貴重な衣装が多い。

館内は撮影禁止なので、もらったリーフレットに掲載されていた衣装のいくつかを。

梨本宮、浅香宮家の宮廷衣装、桂宮や明治天皇の内親王着用の衣装など、なかなか見る

ことのできない精緻で豪華な衣装が数多くあり、館の方の説明を聞きながら4つの展示室

を観覧した。

館前の道路を南東に進んでT字路を西へ、すぐにオープンガーデンの天澤院(てんたく

いん)への石段を上がる。中段の地蔵堂に「お願い地蔵尊」が3体祭られていた。

天澤院は慶長8(1603)年の開創と伝えられ、明治42(1909)年に火災にか

かり、現本堂と庫裡(くり)は大正年間(1912~26)の再建らしい。

境内の花はまだこれからのようで、本堂左手のセツブンソウだけが花開く。傍らに信州

・安曇野(あずみの)に多い双代道祖神が1基立っていた。

寺の下を西にすぐで、「青梅市梅の公園」が北向きの斜面に広がる。13時44分に公

園に入った。

かつては斜面全体にたくさんの梅が花を見せていたが、平成21(2009)年に市内

の梅樹から国内初めてのウメ輪紋ウィルスが確認され、植物防疫法により市内で4万本近

いウメが伐採されたとか。この公園でも1,739本全てが伐採を余儀なくされたようだ。

その後、梅の里再生に向け一昨年11月から再植樹が始まり、これまでに4,000本

以上の梅が植樹され新たな歩みを踏み出したという。

そのため公園の木々もまだ若木で小さく、公園全体を眺めると見栄えに乏しいが、紅梅

など何本かが花を開いて迎えてくれた。

2月25日~3月25日は「青梅吉野梅郷梅まつり」を開催中で、今日はそのイベント

のひとつ「観梅市民まつり」の日とあり、公園周辺も多くの市民などで賑わっている。

入口近くの仮設ステージでは、甲冑(かっちゅう)隊のメンバーによる寸劇が始まって

いた。

斜面中腹まで上がり、眼下に広がる園内や北側の梅郷地区の家並みなどを眺めながら、

ベンチで遅い昼食をした。

14時16分に梅の公園を後にした。吉野街道に向かうと、梅まつりの宣伝活動で演奏

するチンドン屋さんがやってきた。

梅の公園入口交差点で吉野街道に出て西北へ、JAのそばの梅郷四丁目交差点を右折し

て駅に向かう。

その神代橋通りは歩行者天国になっていて、露店が並び地元青梅市民や観光客で賑わう。

高円寺阿波おどりの連と行き交い、山車や仮設舞台ではお囃子に合わせて獅子舞も始ま

っていた。

駅からハイキングの受付をした和菓子店・紅梅苑まで戻り、紅梅饅頭を求める。

多摩川の神代橋を渡り、スタートした日向和田駅には14時40分に着いた。15時

03分発青梅行き上り電車で帰路につく。

この日の青梅市の最高気温は21.8℃、春本番の陽気だった。

(天気 快晴、距離 7.5㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 青梅市、歩数

12,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキング