2013年4月24日(水)

午前中は雨の予報なので、宮崎市内の宮崎神宮と、広い境内にある県立宮崎総合博物館

の観覧を中心に巡ることにした。

JR宮崎駅8時49分発日豊本線上りに乗り、ひとつ北の無人駅、宮崎神宮駅に8時

52分に降りた。

駅前に宮崎神宮の大鳥居が立っている。その通りを400m近く西進すると、宮崎神宮

の広大な森の東端に着く。神宮の神鶏らしい、数羽のニワトリが放し飼いになっていた。

うっそうと茂る広葉樹の森の下の中を社殿の南に回り込み、南からの表参道に合する。

付近のツツジが雨に濡れて咲く。

参道を入って二の鳥居をくぐり、宮崎神宮の拝殿に参拝。拝殿の周囲は、クスノキの古

木の若葉がまばゆい。

宮崎神宮は神武天皇を主祭神とし、あわせて父母君を祭り、古来から歴代領主の崇敬厚

く、明治11(1878)年に官幣大社に昇格したという。

明治31(1898)年から社殿の造営や境内地拡張など大工事が進められ、明治天皇

の御下賜金や全国からの募金などにより、明治40年に竣工し、以後、皇族の参拝が続き、

昭和天皇は皇太子時代を含め、6度参拝されたとか。

境内には、大正天皇や皇族方お手植えの樹木が何本も見られた。

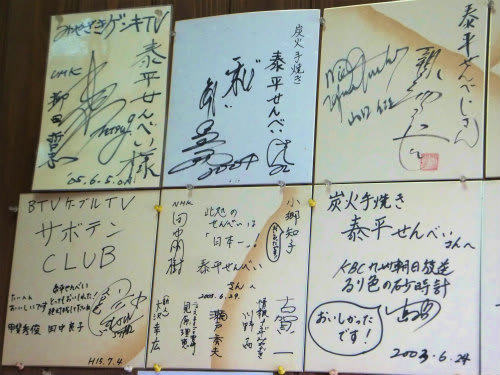

宮崎県内にはプロ野球の春のキャンプ地が多いが、境内の休憩所には、読売巨人軍の必

勝祈願サインが幾つも奉納されていた。

参拝を終え、境内北側にある総合博物館を目指す。西側の神宮会館前を回り、林間を北

に向かう。左手に護国神社が見えたので、立ち寄って参拝する。

さらに北へ、広葉樹林の間を進むと、第二次世界大戦時、神風特攻隊のさきがけとなっ

た敷島隊の、戦死者の辞世の碑が立っていた。

県指定史跡、船塚古墳の説明板もあり、宮崎神宮本殿の北側に位置する前方後円墳とい

うが、一体は境内林に覆われていて、古墳の形は認識できなかった。

本殿の北に回り、宮崎県総合博物館に入館する。常設展示の入館料は無料。

1階の展示場は、照葉樹林の森のジオラマ、宮崎の生物や化石など自然史展示が中心。

2階には歴史展示室と民俗展示室があり、弥生人のくらし、昭和30年代の文化住宅、

漁業や林業の道具、農耕具、炭焼き、宮崎の神楽など、興味深い展示が並んでいた。

これは、昭和20(1945)年の戦時中、灯火管制下の食卓。

博物館の裏手、東南の森の中には、野外展示の一環として民家園がある。

2棟の国指定重要文化財を含む江戸時代のかやぶき住宅が4棟移築されていたが、屋根

の痛みがひどくて近づけない建物もあり、修復が待たれる。

博物館の北東にある、宮崎県埋蔵文化センターも公開されていたので入館し、県内で発

掘された土器などを短時間ながら観覧する。

神宮の森の東側を回り、小雨に濡れる南面の神池を眺める。

「宮崎の巨樹百選」に選定されている、樹齢100年を超えるというラクウショウの前

に出て、宮崎神宮を離れた。

神苑の南側を西進して、神宮の西南にある県総合文化公園に入る。

入口際に、宮崎の生んだ偉人のひとり、安井息軒(やすいそつけん)の立像がある。

安井は幕末の偉大な儒学者で近代漢学の礎を築き、門下からは谷干城(たにたてき/か

んじょう)や陸奥宗光(むつむねみつ)など2千名に及ぶ逸材が輩出されたという。

大きな県立図書館前から桜並木と広い芝生地の県民広場の方に回る。

東側の県立美術館も、複雑な造形の大きな外観を見せている。

公園の真ん中を南に抜け、その先の通りを南進する。宮崎公立大学のグランドや学舎の

横を通り、東側の江平西一丁目に入り、香泉寺に回る。

境内は狭いが、南側の墓地との間に、四国霊場八十八か所の本尊の石仏が並んでいた。

この寺も、九州八十八か所第37番霊場である。

同じ町内、国道220号に近い住宅に囲まれた一角に、江平子安(えひらこやす)観音

堂があった。

江戸中期の宝永年間(1704~10)の開基で、子育て・安産・開運の観音様として

信仰を集め、1月の千日詣でや7月の大祭には、全国から参拝者や祈願の申し込みがある

とか。

ほぼ雨も上がった。次の目的地に向かうためJR宮崎駅に戻ることにする。国道220

号に出て南へ、アーケードのある通りを抜けて、宮崎市の繁華街、橘通りの交差点まで行

く。

正午からだいぶ経過していたので、少し先にあった宮崎名物という「きっちょううどん」

という店に入り、とろろそばの昼食をする。

宮崎駅に向かう県道25号の南に平行する広島通りを進み、13時40分に宮崎駅前に

着いた。

予定の日豊本線の発車時刻まで1時間近くある。駅の東に回り、プラネタリウムの円形

ドームが目につく市立宮崎科学技術館に行く

。

。

館の前に大きなこいのぼりが泳ぎ、その向こうに全長約40mというHーⅠロケットの

実物大模型が立っていた。

ロケットやその先の池などを撮っていたら、お声がけ下さった方がおられた。この館の

館長さんとのこと。私が、全国都道府県の中で来たことの無かった宮崎県に初めてきたこ

となどを話し、短時間だが入館して観覧したい言うと、どうぞとのことで入館する。

1階には、生きている地球、太陽の都市・宮崎、宇宙への夢といったコーナーが、2階

には宇宙への夢、エネルギーランド、先端技術の世界、科学の不思議の国といった展示が

あり、子どもさんにも科学に興味を持てそうな仕掛けや展示が並んでいる。

館長さんはお出かけになるというお忙しい中、短時間ながら温かい対応をしていただき、

感謝して館を出た。

半日の宮崎市内ウオーキングを終え、駅前のビジネスホテルに預けた荷物を受け取る。

JR宮崎駅発14時37分発日豊本線の2両のワンマンカーに乗り、都城(みやこのじよ

う)駅で吉都線に乗り換え、宮崎県西端のえびの市にある、京町温泉駅に17時30分に

着いた。

この日の宿は京町観光ホテル。夕食後、おかみさんに明日行きたい場所のことを聞いた

ら、ちょうど温泉に入浴に来た地元の男性にアドバイスを依頼して下さる。お陰で私の知

りたいことがかなり分かり、明日のコース取りが出来た。

(天気 雨後曇、距離 8㎞、地図(1/2/5万) 宮崎北部、宮崎、歩行地 宮崎市、

歩数 16,600)

徒歩の旅 ブログランキングへ

徒歩の旅 ブログランキングへ

にほんブログ村

午前中は雨の予報なので、宮崎市内の宮崎神宮と、広い境内にある県立宮崎総合博物館

の観覧を中心に巡ることにした。

JR宮崎駅8時49分発日豊本線上りに乗り、ひとつ北の無人駅、宮崎神宮駅に8時

52分に降りた。

駅前に宮崎神宮の大鳥居が立っている。その通りを400m近く西進すると、宮崎神宮

の広大な森の東端に着く。神宮の神鶏らしい、数羽のニワトリが放し飼いになっていた。

うっそうと茂る広葉樹の森の下の中を社殿の南に回り込み、南からの表参道に合する。

付近のツツジが雨に濡れて咲く。

参道を入って二の鳥居をくぐり、宮崎神宮の拝殿に参拝。拝殿の周囲は、クスノキの古

木の若葉がまばゆい。

宮崎神宮は神武天皇を主祭神とし、あわせて父母君を祭り、古来から歴代領主の崇敬厚

く、明治11(1878)年に官幣大社に昇格したという。

明治31(1898)年から社殿の造営や境内地拡張など大工事が進められ、明治天皇

の御下賜金や全国からの募金などにより、明治40年に竣工し、以後、皇族の参拝が続き、

昭和天皇は皇太子時代を含め、6度参拝されたとか。

境内には、大正天皇や皇族方お手植えの樹木が何本も見られた。

宮崎県内にはプロ野球の春のキャンプ地が多いが、境内の休憩所には、読売巨人軍の必

勝祈願サインが幾つも奉納されていた。

参拝を終え、境内北側にある総合博物館を目指す。西側の神宮会館前を回り、林間を北

に向かう。左手に護国神社が見えたので、立ち寄って参拝する。

さらに北へ、広葉樹林の間を進むと、第二次世界大戦時、神風特攻隊のさきがけとなっ

た敷島隊の、戦死者の辞世の碑が立っていた。

県指定史跡、船塚古墳の説明板もあり、宮崎神宮本殿の北側に位置する前方後円墳とい

うが、一体は境内林に覆われていて、古墳の形は認識できなかった。

本殿の北に回り、宮崎県総合博物館に入館する。常設展示の入館料は無料。

1階の展示場は、照葉樹林の森のジオラマ、宮崎の生物や化石など自然史展示が中心。

2階には歴史展示室と民俗展示室があり、弥生人のくらし、昭和30年代の文化住宅、

漁業や林業の道具、農耕具、炭焼き、宮崎の神楽など、興味深い展示が並んでいた。

これは、昭和20(1945)年の戦時中、灯火管制下の食卓。

博物館の裏手、東南の森の中には、野外展示の一環として民家園がある。

2棟の国指定重要文化財を含む江戸時代のかやぶき住宅が4棟移築されていたが、屋根

の痛みがひどくて近づけない建物もあり、修復が待たれる。

博物館の北東にある、宮崎県埋蔵文化センターも公開されていたので入館し、県内で発

掘された土器などを短時間ながら観覧する。

神宮の森の東側を回り、小雨に濡れる南面の神池を眺める。

「宮崎の巨樹百選」に選定されている、樹齢100年を超えるというラクウショウの前

に出て、宮崎神宮を離れた。

神苑の南側を西進して、神宮の西南にある県総合文化公園に入る。

入口際に、宮崎の生んだ偉人のひとり、安井息軒(やすいそつけん)の立像がある。

安井は幕末の偉大な儒学者で近代漢学の礎を築き、門下からは谷干城(たにたてき/か

んじょう)や陸奥宗光(むつむねみつ)など2千名に及ぶ逸材が輩出されたという。

大きな県立図書館前から桜並木と広い芝生地の県民広場の方に回る。

東側の県立美術館も、複雑な造形の大きな外観を見せている。

公園の真ん中を南に抜け、その先の通りを南進する。宮崎公立大学のグランドや学舎の

横を通り、東側の江平西一丁目に入り、香泉寺に回る。

境内は狭いが、南側の墓地との間に、四国霊場八十八か所の本尊の石仏が並んでいた。

この寺も、九州八十八か所第37番霊場である。

同じ町内、国道220号に近い住宅に囲まれた一角に、江平子安(えひらこやす)観音

堂があった。

江戸中期の宝永年間(1704~10)の開基で、子育て・安産・開運の観音様として

信仰を集め、1月の千日詣でや7月の大祭には、全国から参拝者や祈願の申し込みがある

とか。

ほぼ雨も上がった。次の目的地に向かうためJR宮崎駅に戻ることにする。国道220

号に出て南へ、アーケードのある通りを抜けて、宮崎市の繁華街、橘通りの交差点まで行

く。

正午からだいぶ経過していたので、少し先にあった宮崎名物という「きっちょううどん」

という店に入り、とろろそばの昼食をする。

宮崎駅に向かう県道25号の南に平行する広島通りを進み、13時40分に宮崎駅前に

着いた。

予定の日豊本線の発車時刻まで1時間近くある。駅の東に回り、プラネタリウムの円形

ドームが目につく市立宮崎科学技術館に行く

。

。館の前に大きなこいのぼりが泳ぎ、その向こうに全長約40mというHーⅠロケットの

実物大模型が立っていた。

ロケットやその先の池などを撮っていたら、お声がけ下さった方がおられた。この館の

館長さんとのこと。私が、全国都道府県の中で来たことの無かった宮崎県に初めてきたこ

となどを話し、短時間だが入館して観覧したい言うと、どうぞとのことで入館する。

1階には、生きている地球、太陽の都市・宮崎、宇宙への夢といったコーナーが、2階

には宇宙への夢、エネルギーランド、先端技術の世界、科学の不思議の国といった展示が

あり、子どもさんにも科学に興味を持てそうな仕掛けや展示が並んでいる。

館長さんはお出かけになるというお忙しい中、短時間ながら温かい対応をしていただき、

感謝して館を出た。

半日の宮崎市内ウオーキングを終え、駅前のビジネスホテルに預けた荷物を受け取る。

JR宮崎駅発14時37分発日豊本線の2両のワンマンカーに乗り、都城(みやこのじよ

う)駅で吉都線に乗り換え、宮崎県西端のえびの市にある、京町温泉駅に17時30分に

着いた。

この日の宿は京町観光ホテル。夕食後、おかみさんに明日行きたい場所のことを聞いた

ら、ちょうど温泉に入浴に来た地元の男性にアドバイスを依頼して下さる。お陰で私の知

りたいことがかなり分かり、明日のコース取りが出来た。

(天気 雨後曇、距離 8㎞、地図(1/2/5万) 宮崎北部、宮崎、歩行地 宮崎市、

歩数 16,600)

にほんブログ村