本日は、春節です。旧暦で新年です。

暦通り、暖かくなってきました。

新年快楽!!

と「おめでたい日」ですが、

本場中国でも、

帰省に規制がかかっているようですね。

緊急事態宣言も延長されたこともあり

お祝いムードには、

なかなか慣れない心理状態です。

昨日は、日本の建国記念日でした。

今年は、春節と連続しましたね。

これだけ、日本が長い歴史を保てていることに。。。

感謝する日でもありました。

建国記念日、、、

何を基準に決まったのでしょう?

それは、神武天皇の即位日だそうです。

西暦の660年前、つまり、今年は皇紀2681年。

日本のその歴史の中で、

最近購入した「理科年表2021」で(←理系の辞書みたいなものです)

こちらはコンパクト版

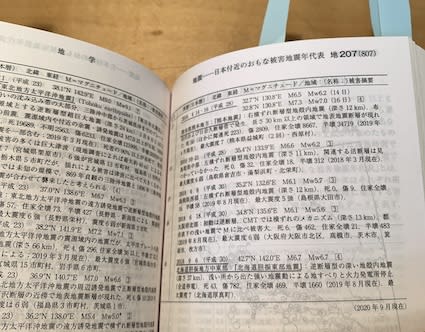

本日のテーマ「地震」について

日本の地震で起きた地震を再確認してみました。

「有史以来の主な地震」とあるので、

記載以外にも小さい地震は

数多く存在していると想像できます。

番号「1」は、西暦416年、大和(奈良県)の遠飛鳥宮付近とあります。

「日本書紀」に「地震」とあるのだそうです。

日本で最初の地震の記録のようです。

ただし、被害状況は記載なしだそうで、疑わしい部分も?

そして、2018年の「北海道胆振東部地震」が

「481番」となっています。(2020年9月現在)

こうして、481つ地震の被害状況や場所を見ていくと

実に多くの場所で、連続して起きていることがわかります。

平成28年の熊本地震で、「前震」という新しい言葉が

生まれましたが、西暦715年(和銅8年)などは、

遠江で大地震が起き、次の日には美濃で起きています。

先日まで放送されていた大河ドラマの場所でもあるので、

見ていた方は、旧地名でも、想像しやすいでしょうか。

2011年の「東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)」

と同じ三陸海岸で、よく引き合いに出される

「貞観の三陸沖地震」(869年)

(この和暦「貞観」の時代、他にも2つ記載があります)

9年後には、関東諸国での地震があり、

その18年後に、いわゆる「南海トラフ」と言われる

「仁和の南海・東海地震」(887年)が起きています。

2011年の9年後は、2020年

18年後は、2029年ですね。(周期に注意)

盛んに、関東が危ない、南海トラフに注意

というのは、この歴史の周期でもあるのです。

ちなみに、マグニチュード8.0を超える三陸沖地震は、

1896年と1933年にも起きています。

津波高さは、約30~40M近く。

この二つの地震が合わさったようなものが、

2011年に起きたとの解説がありました。

研究者の中では、よく言われているのが

地震の周期に注目。

歴史は繰り返すというわけです。

それから、どこで起きたら

次は、どこで起きるかと予測する方もおられますね。

1923年の「関東大震災」の次は、

1924年に神奈川「丹沢地震」

また翌年1925年に兵庫「但馬地震」

1927年に京都「北丹後地震」と、

驚くかな、毎年です。

西方向で連続的に起きています。

2016年「熊本地震」の後も、島根、大阪と東方向に連続性。

そして、飛んで、北海道。

日本列島で、バランスをとりながら、

活動しているとしか思えませんね。活断層が。

(ここは私的な見解です)

熊本地震を経験して、

「中央構造線上(東側の方々)は注意」と

ブログにも書きました。

大きな地殻変動が起きたら、

そのバランスを取ろうとするだろうと思ったからです。

実際のところは、地面の下は私には覗けないので

分かりませんが、笑。

この理科年表2021から

熊本の地震の主な記録を時代遡って

ピックアップしてみます。

2016年 熊本市、益城町中心に被害

1975年 阿蘇地方

(子どもの時、私も振動を感じているはず。怖かった記憶が)

1889年 熊本県西部、熊本市中心に被害

1848年 熊本城石垣被害

1723年 玉名、菊池(県北部)周辺

1705年 阿蘇地方

1625年 熊本城石垣被害、火薬庫爆発

1619年 八代地方

(679年筑紫地方とあります。県北部には、影響があったと想像。)

どうですか?

41年、86年、41年、125年、18年、80年、6年、、、

の期間がありますね。

平成の熊本地震とよく比べられたのが、41+86=127年、

約130年前の熊本県西部地震です。(熊本城の被害の大きさ等から)

周期が見えてくるでしょうか。。。

今、盛んに「防災教育」が言われていますが

子どもたちに、いつ来るかわからないものを教えても

ピンとこないのではないでしょうか。

災害の歴史を教える、歴史を学ぶということが、

私自身は、一番防災教育には良いと思っています。

事実であるし、その当時の資料なども合わせて、

自分が住んでいる地域の、実際に起きた被害を調べたり

想像したりする。

その方が、実際に起きた時にも、

行動につながりやすいと思うのです。

子どもたちみたいに、

防災教育を受けられない大人はどうするかって?

地域探索に出られることをお勧めします。

個別のサバイバル知識も必要ですが、

地域の安全な場所、避難時の対応。

備蓄倉庫の場所などは、頭に入っていますか?

これだけ、地震が起きて、そしてまた

復興してきた日本。

これからも起きるし、

これからも、乗り越えて行きたいですね!

私も、学びながらです。

長くなりました。

私が考える備えについては、

次回に連続して綴ります。

余談:

ブログのテンプレートを季節で変えみていました。

やっぱり、当初のイメージ通り、空=「日和」が

しっくりくるかなと、旧暦新年で戻してみました。