本日のテーマは、綴るかどうか、しばらく躊躇したネタです。

なぜなら、人の設計を批判するようにも取られられないからです。

どんなプロジェクトにも、予算の都合、クライアントの要望、

法的な制約、時間コントロールなど、課題を抱えています。

ですから、当事者以外で、指摘したり、注意を促すことは

失礼に当たるかもと、同業ならではの遠慮ですね。

しかし、今回、利用した身内の加担なき意見と、

実際使っている人の意見もリサーチできたので

書くことにしました。

故郷は阿蘇の熊本空港が、

今年の3月に建て替わったのですが、

前の方が良かった!と、感じています。

耐震に問題があった、とか

国際線を充実させたいとか、

色々と建て替えの理由は述べられて来ましたが、

熊本地震後も十分運営されていましたし、

まだ、仮説の時の方が、動線が明快でした。

どうしてこんな風になってしまったのだろうか。。。

空港をあまり利用したことのない、若い世代が担当した?

大手企業に、それはないと思いたい。

大きく3点、残念なところが。

1)まず、仕上げです。

3月に新装オープンしてから、

毎月利用していますが、7月になっても、

仕上げからの有害物質の匂いがきつい。

機内から到着ロビーまでの、通路が、

安普請で、狭くて、さらに臭います。

窓が開かずの空間なので、

換気していても、揮発剤の匂いの排出が

追いついていないのでしょう。

シックハウスや、シックスクールならぬ、

シックエアポートになりそう。

症候群をお持ちの方や、

赤ちゃん連れには気をつけて欲しい所です。

マスクをしていても臭います。

それから、床。

カーペットにスーツケースのタイヤが引っかかりやすい。

とても、重くなりました。

手荷物検査の手前の通路のところです。

音対策で、カーペットなのでしょうか。。。。

音対策で、カーペットなのでしょうか。。。。

汚れ落としかも?!

さまざまな床仕上げを、移動の度にガンガン引いてきた

我が相棒のACEプロテカのスーツケース

我が相棒のACEプロテカのスーツケース

木造トラス部分の構造も少しチープな印象。

倉庫でみたことあるコストがかからない工法として知ってはいましたが、

まさか空港に採用されるとは思いませんでした。

スーツケースのタイヤがスムースに行かないカーペット仕上げの床

2)周辺環境との調和

機内からの眺めで、雄大な阿蘇の緑や、

熊本の有明海へ流れる河川のキラキラとした景色を

熊本の有明海へ流れる河川のキラキラとした景色を

眺めながら、滑走路に近づきます。

熊本に着いた~という歓喜も湧き上がる瞬間です。

そして、建物から外に出て、周囲の緑が目に入る瞬間。

到着したなぁ~と感慨深くなっていました。

それが、リムジンバスのバス停の目の前が

立体駐車場となり、

美しい景色や、時に霧がかかって幻想的な風景が、

見えません。あ~残念。

都心から来た人は、ビルのない、広い空を感じる瞬間が

熊本らしさを感じる最初の瞬間なのに!

残念です。

こういった、目線の先にあるものや、

周囲の風景との調和というものは、

効率優先。コスト削減の名の下、

バッサリと切り捨てられてしまう恐ろしさ。

人を見て、感じて、その瞬間の心の動きまで

配慮されていない。。。寂しい限りです。

(そこが建築のものづくりの肝だと思うのだけれど)

3)動線の使い勝手の悪さ

一番、使用していて辛いのは、動線です。

搭乗手続きをしなくては、お土産売り場に入れない!?

何?、何?

最初利用した際には、え?まだ仮設だっけ?

と、戸惑うほどでした。

熊本の皆さんは、家族揃って、見送りに来て、

一緒にお土産を買って、スーツケースに詰めて、

それから、チェックイン。

最後の最後まで、見送る習慣があります。

ところが、新空港では、一緒にお土産を買うことも、

食事をすることも、許されないのです。

1Fロビーに、お土産コーナーと、レストランがありますが

1箇所のみ。今回の連休は、激混みでした。

フードコートは、空いていてもです。

フライトを利用しない方も、フードコートが利用できるようにしないと

店舗の売上は、大丈夫かしら?と心配になってしまうほどです。

この点は、身内も大不満でした。

今回、空港スタッフのラウンジの受付の人にも尋ねてみたら、

お土産売り場が搭乗手続き後というのは、

他のお客様からも、不満の声が上がっているとかで、

謝られてしまいました。

工事中の場所に店舗が入る予定?で

「改善されるとは思います」と

おっしゃっていましたが。。。

各店舗だった食堂も、全体のフードコートとなり

大きな声での会話は憚られます。

レストランや喫茶コーナーは

打ち合わせなどにも使っていたのになぁ。。。

せち荒くなります。

私の定番の「太平燕タイピーエン」(野菜たっぷりのソウルフード)も

メニューから無くなっており、

メニューから無くなっており、

食べるものが、無くなってしまった。。。とほほ。

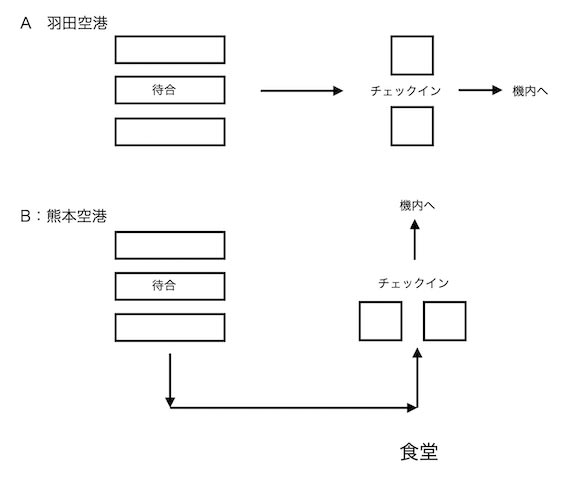

そして、極め付けに問題ありと思っているのがこの動線。

機内への案内を待つ待合から、チェックインする動線です。

一直線ではなく、90度折れなくてはならない。

さらに、フードコートで食事をしている人のテーブルの横に並ぶのです。

どちらの立場も落ち着かない。

フロアの間取りは、こちらのページの

「3F」のタグをクリックしてみてください。

「3F」のタグをクリックしてみてください。

全ての窓口ではありませんが、さすがに団体だったりすると

並べない。

文章では分かりにくいので、どういうことか

図にしたのがこちら。

図にしたのがこちら。

例えば、Aは羽田空港の例。椅子が90度違う配置の場合もありますが、

チェックインするところとは、同じ並びにあり、動線は1本。

B熊本空港の一部では、ぐるっと回り込まないと

チェックインできない2段階の動線。

修学旅行生など、どうしているのか、今度遭遇したら

修学旅行生など、どうしているのか、今度遭遇したら

お困りではないか、先生方にも聞いてみたいところです。

ということで、熊本空港を利用される方々。

これが嫌で、熊本に来るのが面倒になられませんように。。。。

願うばかりです。