先のブログの続きです。

実は、引っ越す直前に、ガソリン車の新車購入なら、昨10月に発売されたばかりのフォルクスワーゲンの「up!」と密かに決めていました。

2012年のカーオブザイヤーに輝いたニュースで知った時は、デザインもコンセプトも価格設定も私にぴったり!

と勝手に惚れました(笑)

また、相棒が以前乗っていた車もVWだったので、車にうるさい家族も説得出来るだろうと考えてのこと。

作戦はうまく行きました。うふふ。週末試乗につき合ってもらいました。

性能、機能、安全性は事前の専門誌とカタログでチェック。相棒も合格点。

実際の乗り心地は?運転のしやすさは?

それが、それが、

一目惚れは正解でしたねぇ。

私にとっては、運転の感じが最高!!

だって、マニュアル車が好きなんだもん。(今は、ミッション車というようですが)

横浜では仕事では車を使っていません。(子どもの病院と買い物には乗ってます)

表向き理由)エコではない。移動時間の正確さがない。眠れない(笑)

本当の理由)乗りたい車がない。オートマでないと街中走りつらい。飛ばせない(笑)

up!のドライビングは、私の運転魂に火をつけてくれました(←大げさです)

コンパクトカーなのに時速200kmも出ます。(←そこまでは出しませんが)

試乗しながら、アクセルを踏む時のグ~ンと力がup!して行く感じ(国産のオートマ車にはない感覚)シフトダウンしてエンジンブレーキをかける時の感じ。ギアを使いこなせば、マニュアル運転出来るんですよ~。

3気筒なのにエンジン音は静か。後ろで子どもが寝てしまう程振動もないし、アクセル踏みながら足裏に伝わるギアチェンジの感じを「いい!、いい!」と興奮して運転する私の後ろで、相棒は変化を「全然感じなかった」そうです。

つまり、運転者は運転自体を楽しめて、同乗者は心地よさを味わって。最高じゃないですか!

気に入るものが滅多にないと言う理由で、物欲はさほどない私ですが、久しぶりに物に感動しました。

↓仕事用なので「白」に乗りたい私と「赤がいい」という家族。人気は赤だそうです。

注:オートマ車に慣れている方はこの運転がとても合わないそうです。坂道発信では2秒で車体下がります。up!は賛否両論ありますので、このブログでのべた褒めは、あくまで変わり者のドラーバーの一意見として下さいませ。

「up!」は私のHPの「ニュースページのup!」ともネーミングからしてリンクしており、とても合う気がしております!

見た瞬間も思わず「かわいい~」と発してしまいました。(女子高生か!と自分で自分に突っ込みを入れた程です)

難点は納車に最低3ヶ月~かかることです。

さてさて、私の元にやって来てくれるでしょうか・・・。

今、とても寂しい。

長年愛した携帯電話「INFOBAR」とお別れだからだ。

9年目で、携帯会社の都合で使えなくなる。

出来れば使い続けたい。

最初で手にして、最後の携帯電話となった。

携帯が普及し始めた頃、手にしたいものがなく、Appleが携帯電話を開発中の情報を得ていたので、それを待つとかたくなに拒んでいた。

しかし、当分開発は先になると言う情報と、このINFOBARの発売で私の携帯人生が始った。

(Andoroid系でINFOBARのスマートフォンも出ています。

使いやすそうです。)

同じスマホなら、当初の予定通り、やはりApple。

シンプルさを重視してiPhoneに。(←遅れたデビューです)

INFOBARの良かったところを、ここに記して弔いとしたいと思います。

1)シンプルデザイン!

シーンを選ばない、時代を選ばない

2)タイルキーの押しやすさ、見やすさ

3)チタン使いのフラットボディ

コンパクトタイプ(折りたたみ式)が大の苦手な私としては、もうこれ以上の相棒はいない訳です。

また、金属フェチとしては、最高のチタン!強さの中に軽さのある大好きな触感。ハード使いにも耐え続けたタフさ!

本当に惜しいことですが、これまでありがとう。私を支えてくれて。

デザイナーに敬意を払って。

余談

チタンようなタフな男性が理想(笑)恋人を失う心境。

iPhoneは白に。若くて初々しい年下の恋人のイメージでしょうか。

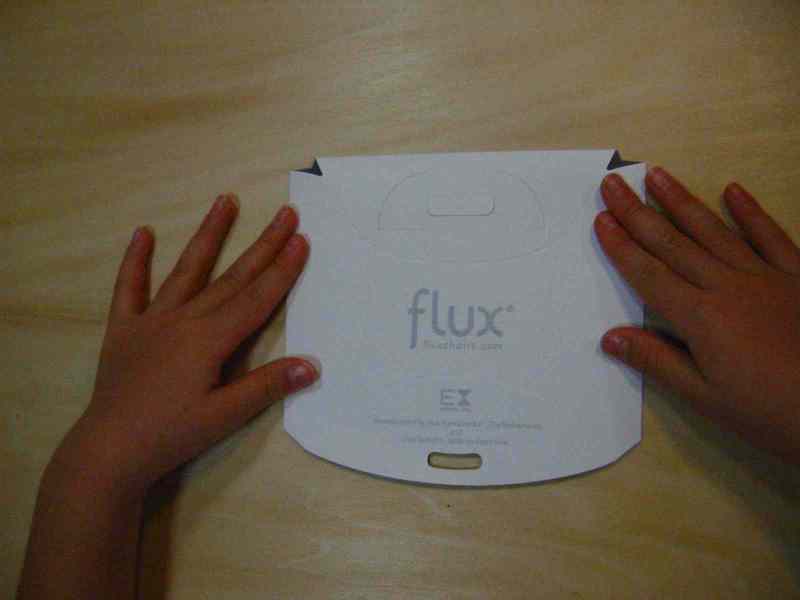

これは何でしょうか?ただの紙。

実際は、こうして四角形に近いかたちで運ぶらしい。

組み立ててみると、イスの出来上がり。

TOKYOデザイナーズウィークで見つけた、なかなかGoodなもの。

外国のデザイナーによるのですが、折り紙がヒントになっており、学生の時のアイデァが商品化されたとか。実際に子どもでも折れました。

これは、ミニモデル。実際の製品は6色展開、価格15,000円で販売予定出そう。

軽いし、かさばらないので、会議場によいなぁ。濡れてもOKなら外部に使えるし、屋外イベントにはモッテコイ。それにしては価格も抑えめで、これは便利!とつい仕事での採用を考えてしまう。

TOKYOデザイナーズウィークでは、最新のトレンドの一部や、学生さんのアイデァ、または、建築に関連するもの、これからの様々なデザインが世界から日本から集結することに、なっている。

まぁ、子どもでも楽しめるかなぁ、と招待券を頂いたことを良いことに、祝日に出かけた。

久しぶりに足を運んだら、ほぼ学生の祭典と化した印象の強いTOKYOデザイナーズウィークであった。スポンサーも学生向け商売の企業だったりして、妙に納得。

先のものは、その中でも目に留まったもの。

あとは、廃材利用のマテリアルに興味が湧く。しかしながら、質問すると燃えやすいそうで建材には出来ないとか。

情報収集とデザイン情熱には触れられたが、建築部分は残念ながら少なめ。

やっぱり、ベネチァビエンナーレのようにはいかないなぁ。ああ、外(外国)に出たいなぁ。そのうち。そのうちと。