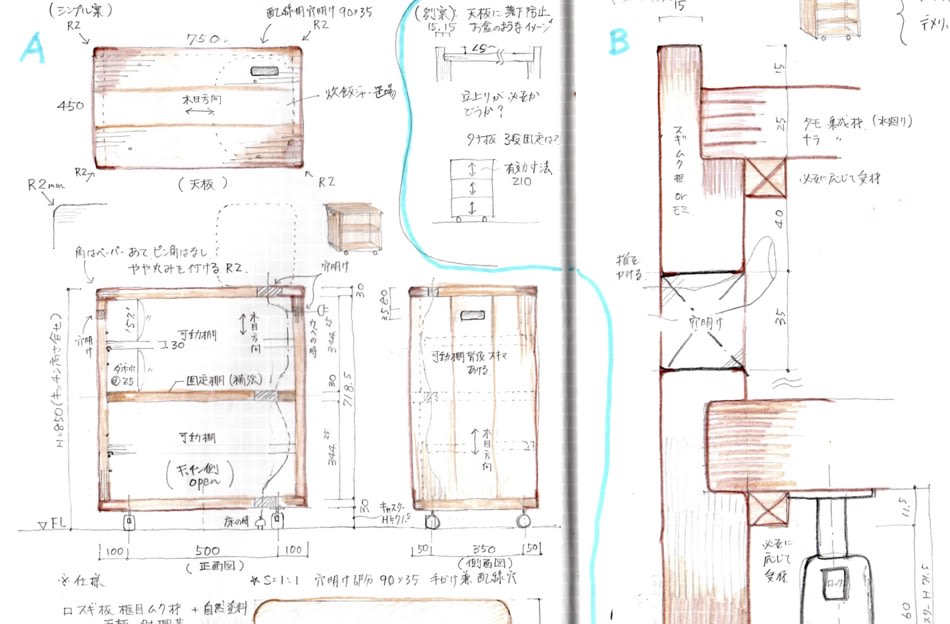

設計中の改修工事の中で、

ちょっとした「家具が欲しい」のご要望にお応えして

家具のスケッチ中。

木の家具やディテールは、どうもCADでは表現しにくいし、

イメージも伝わりにくい。

手書きスケッチに色塗りの方が、

依頼主さんにも職人さんにも伝わる気がしてなりません。

最近、マウスの使いすぎで右肘を痛めているから!?

という理由ではありません、笑。

面白いところに針を打ったりして、

行きつけ!?の整骨院で治療してもらったこの夏。

冗談はさておき、

国産木材、杉、ヒノキの家具は部材が肉厚になりがち。

下手すると重厚感が増しすぎます。

割り切って木目をスッキリ見せるB案が良いなぁ。

と、家具製作者に打診中。

うまくいくとありがたいですねどね〜。ご予算の方も。

日本の木と向き合う時、本当にありのままの木目を綺麗に見せる

というポイントで使う方がデザイン的には良いと思う今日この頃。

勤めている時に、公共建築の家具をデザインしていた時は、、、

それはそれは懲りました。

今は、どれだけシンプルにそぎ落とすか

というのがテーマのような気がします。

それに、製作してくださる方の温もりも伝わるような。。。。

手仕事感が伝わる木。

できれば、末長く使って欲しいですね!