地震当日の朝の神社散歩では、可愛らしいリスさんが活発に。

秋にも見かけたから、同じリスさんかな〜。

先週、ブログで「地震の周期に注意して」

と綴ったら、次の日の晩、

実際に福島で震度6強が起きてしまいました。

驚きました。

関東も、そこそこに揺れました。

かなり長い期間。横浜で震度4でした。

被害に遭われた方には、

お見舞い申し上げます。

東日本大震災から、

ほぼ10年、3.11の約1月前。

その、余震であるとのことです。

本当に油断なりませんね。

前回のタイトルを、「地震」の「発生周期」に

注意して、に修正しました。

本日は、「振動周期」について綴りたく

区分けしておおかないと、

分かりにくいと判断しました。

先週末の2月13日に福島県沖で発生した地震は、

6強にもかかわらず、全壊建物がないそうです。

防災科学技術研究所で

観測した地震動の応答スペクトルを分析して分かったのが

周期が0.5秒と短期だったからだそうです。

(日経クロステックのニュース)

震源が深かったことも、

影響しているのではと思います。(これは、私見)

周期が、短いため、細かい振動が関東地方にも伝わり、

かなり長く揺れたのだなぁと、納得。

地震の周期長さによって、揺れが変わってきます。

特に、高層階に住んでいる方にとっては。。。

長期周期だと、室内の被害が大きくなります。

免震のマンションでも、とうぜん揺れます。

建物が壊れなくても、

インテリアが、壊れる、飛び散るという惨事が起きます。

実際に、10年前の東日本大震災の被害調査の結果報告を

H23年に、東京都の消防庁がまとめているので、

詳しく知りたい方は、参考にしてください。

(東日本大震災後の東京消防のアンケートでは、

11階以上に被害が大きいことがわかりました)

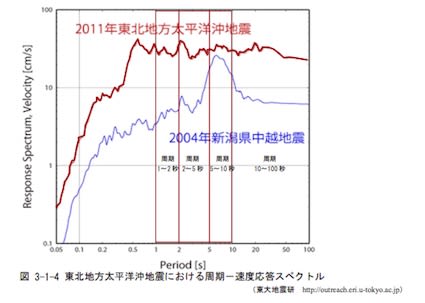

公開されている

周期の違い比較のグラフを、貼り付けますね。

例えば、このような違いがあります。

(東大地震研究所発表)

東京消防庁のまとめから抜粋しますと、

『高層ビルの固有周期は低い建物の周期に比べると長いため、

長周期の波と「共振」しやすく、共振すると高層ビルは

長時間にわたり大きく揺れます。』

これは、建築関係者は周知のことですが、

一般の方には、イメージしにくいかもしれません。

つまり、高い建物の方が、大きく揺れますよ。

そして、家具の移動や転倒の恐れが高まりますよ。

ということなのです。

周期が短いと、揺れ幅も小さいので、

インテリアも持ち堪えやすい。

実際に、今回、横浜で震度4というのは、

10年前と同じですが、今回の短期周期では

物は落ちてきませんでした。

前回は、水槽の水も飛び散ったほどです。

低地に住む私たちの被害はさほどなかったものの

10年前、同じ地域にいながら、

私の建築関係のお仲間で

マンションの高層にお住いで、

実際に、食器が割れてほとんどダメになってしまった。

と、地方に引っ越された方がおられます。

超高層におられた知人も、、、

低地に引っ越されました。

私の体験、実感に加えて、

もともと、高層での暮らしを

提案していない当方では、

マンション暮らしの方の備えについては

この知人の体験談も参考にして、お伝えしていきますね。

まず、備えの本題の前に、

みなさまには、

地震の震度の大きい小さいだけではなく

振動周期によっても、被害状況が変わる

ということを、

念頭に置いていただければ幸いです。

さぁ、どう備えましょう。。。

1)新築木造編

2)改修木造編

3)RCなどマンション編

4)共通事項

5)その他、補足

と、綴ってみます。長文となっていますので、

気になる箇所だけでも、読んでくださいませ。

1)新築木造編

まず、地盤調査に、地盤補強(瑕疵保険にとっても重要)

次に、耐震性の確保、そして、制振性、免震性です。

耐震性は、建物が踏ん張るイメージです。

踏ん張りすぎると折れますよね。

折れないためには、制振性で、受けた力を逃がしてあげるです。

(柳のようなしなやかさを持つイメージ)

免震性は、地盤面からの振動を受けにくくする。

直接ではなく、ワンクッション置いて受けるイメージでしょうか。

下からの突き上げに対応できるので、

直下型地震に有効です。

しかし、いつどこで起きるかわからない地震に対して

どこまで、対応するのか、費用対効果は?

と気になりますますね。

関東や、南海トラフなど、危険性の高い所

また、ハザードマップで、真っ赤な地域は、

制振性まで確保したいところです。

大きな制振ダンパー装置も有効ですが、

筋交い部分に取り付ける金物を

制振性のものにするだけでも、違ってきます。

これは、現場の施工が楽なので、施工間違いが少ない。

今のところのオススメです。

(何事も施工の手順間違うと意味がないですからね!

監理も大事なわけ)

2)改修木造編

こちらは、壁の耐震補強は、もちろんですが、

実は新耐震基準前(S56年前)

だと、基礎が無筋のことが多く、

地盤改良していないケースなどは、

建物の補強をいくら頑張っても、効果が期待できません。

そこで、基礎の補強です。

文化財修復などにも利用される炭素繊維シート

住宅レベルに使えるまでになってきました。

地盤が良さそうと判断される地域では、

(データ確認や、周囲のボーリングデータなどを確認して)

この手が使えると思います。

そのほかにも、単身世帯などは

寝室だけでもシェルター化する

(阪神大震災後にかなり検証されました)

ガラス部分の飛散防止は、必須事項と考えます。

3)RCマンション編

正直、一番やっかいです。

なぜなら、建物は個人では手が加えられないからです。

(組合で、全体に耐震補強ができれば良いのですが)

そこで、避難を第一に考える

そこで、まず、避難することを前提に考えるしかありません。

EVは止まる前提です。(電気が切れなくても、震時には動きません)

もし、私が、高層階で子育てしていたら、、、

と仮に想像してみましょう。

避難用具は2箇所に分散

せめて、車は、電気がなくても(立体駐車場には入れない)

(あるいは発電機がある場所)動かせる状況に留めておき

そこに、避難用具を入れておくでしょうね。家と2箇所に分散。

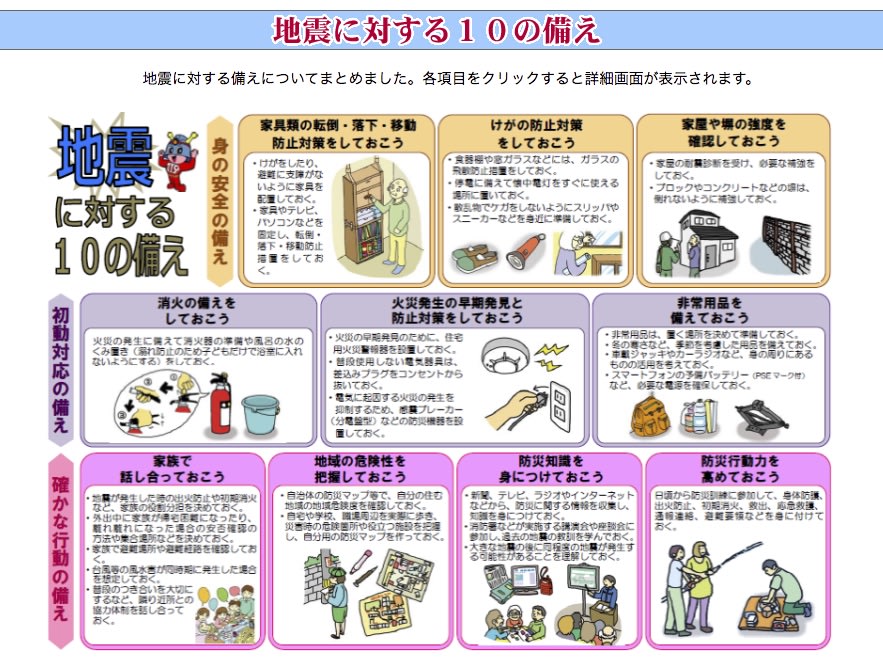

インテリアは基本固定する

タンスなどは、皆さん、すでに対応済みかと思います。

食器棚なの耐震ラッチやロックなども、付けていますよね?

実はダイニングテーブルが滑ってきて、

壁とテーブルの間に挟まれた!なんてことが起きます。

テーブルの脚にもロックがついているのがありますので、

それが良いと思います。

身を安全にできる移動時間が稼げるからです。

(机の下に潜ったら脚を押さえてくださいね!)

ガラスは、必ず、飛散防止フィルムを貼って下さいね。

ガラスが割れて怪我をしても、大地震の際は

病院にも行けない状態になりますからね。

4)共通事項

ハードとソフトの側面で、書きます。

全部ができるとは、限りません。私も同じです。

可能性としてできるものがあれば、参考にしてみてください。

オススメー01) 2拠点生活、空き家活用

私は、おかげさまで、原発のメルトダウンの恐れありの時に

故郷熊本に新幹線に飛び乗り、避難が出来ました。

子どもが小さかったからです。

その後、関東にいなかったことが、子どもの

甲状腺癌のリスクを、かなり減らせたことがわかりました。

熊本地震の時は、子どもだけ一時期横浜に戻りました。

恵まれました。

しかし、故郷や実家がすでにない、という方も多いと思います。

そんな中、沢山ある空き家活用で、地方に拠点を作る。

畑も、水もあるところに。。。

というのが現実的ではないでしょうか。

リモートワークも進んできて、

ふるさと納税もある意味、税収上の2拠点生活ですよね。

(政治の立場ではなく、あくまで住み手の立場で書いてます)

建築やが言うのもなんですが、

今ある住まいで耐震補強を頑張るのではなく、

移動や避難を前提として考える、方法もありです。

ただし、移動手段の確保ができないとならないので

移動できない前提の、地域での避難生活も準備し、

シュミレーションしておく大事です。

オススメー02) キャンプ用品などの活用

水タンク、寝袋、保温シート、ランプ、炭、ガスコンロなど、

都心部は圧倒的に、避難所が不足することが予想されます。

私自身、横浜の避難訓練で、小学校の体育館だけでは

とても間に合わない、とうことを体験しました。

関東にいた場合、「公助」は頼れず

「自助」で乗り切るしかないと思っています。

オススメー03)インフラが止まった前提で考える

食料は、1週間分と言われますが、日常の3日分で良いそうですね。

水、カン詰めや乾物やらでしのげる準備はOK。

問題は、インフラが止まった場合の

冷暖房に、冷蔵庫、携帯電話の充電問題ですね。

(太陽電池を屋根に乗せていれば、冷蔵庫1台分は、概ねまかなえます)

手巻き式ラジオ、簡易トイレ、懐中電灯、発電機、などの準備

この寒さで、今、注目しているのが、ガスカセットの暖房機です。

私は、どちらも高齢者がいるので、

やはり、暑さ寒さが辛いと思われます。

暑さは、うちわなどで、まだ手動も可能。

寒さは着込めば良い。との考え方おありますが

身動きが出来ないですよね。1台あっても良いかなぁと

場所と保管と、現在検討中です。

5)その他に用意しておくと良いもの、注意点など、個人的見解

・水がなくてもできるシャンプーや歯磨き

・避難所に持っていく大切なもの+α

(保険証、通帳などの控えコピー、印鑑)

+詩集や絵本など心落ち着ける1冊

お子さんのいる家庭は、おもちゃや折り紙、

トランプなどカードゲーム

・防犯、地震後の空き巣や詐欺に注意。

・火の元用心、ブレーカーはすぐに上げない。

・移動時に被災の可能性もあるので、(電車に閉じ込められることも)

水分、メガネ(コンタクトレンズ)、歯ブラシ、飴やチョコなどの

ミニ非常食を持ち歩く習慣を。

・家族と離れている場合もあるので、探せるように子どもの写真

(今はスマホに入っているかも、電源ない場合に)

などなど、思いつくところで、書きました。

もちろん、ご近所や地域との

日頃のコミュニケーションが大事と言われるように、

共助も合わせて、乗り切りたいですね!

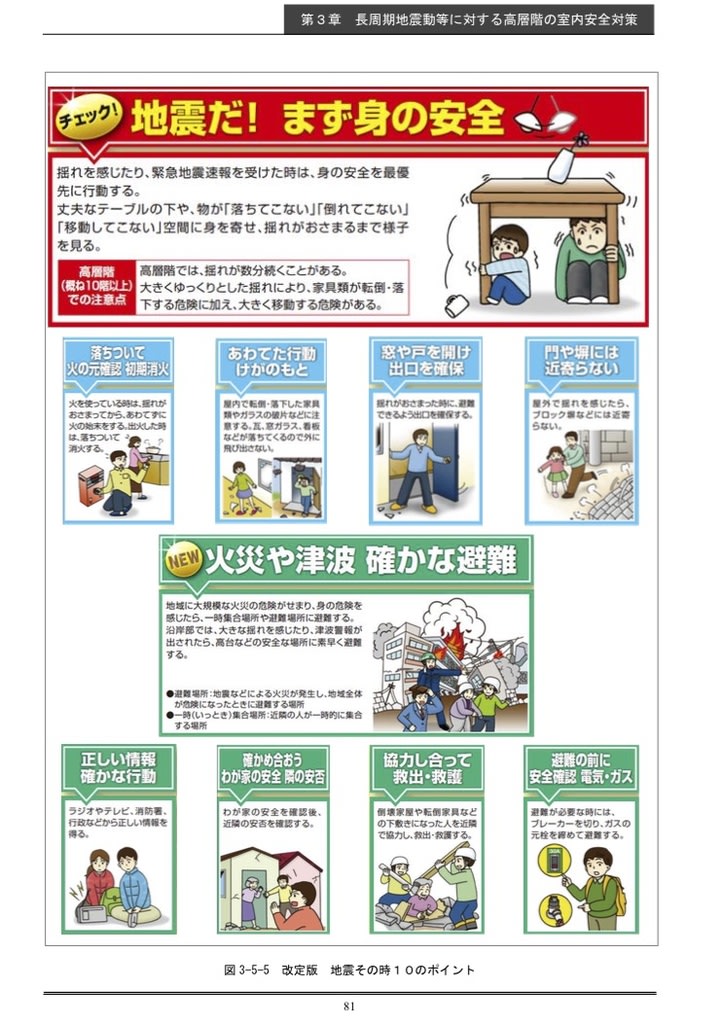

もう一度、都市部での備えの復習を兼ねて、

東京都の「地震時10のポイント改訂版パンフ」を

貼り付けておきます。

備えの項目も含めて

詳しくは、こちらを参照下さい。東京消防庁

備えあれば憂いなりますように。。。