春めいてきましたね。

写真のハチマキは塾の先生が、お正月に下さったものです。

今年から、ヒノキのモダン神棚を祀りましたので、

ここでも合格祈願、笑。

先週で、やっと我が子の受験が終わり、

久しぶりに、ほっと一息つけた週末でした。

ここまで、ご指導下さった学校と塾の先生、

そして、生活面での指導訓練の先生方、

心配してくれた義理両親には、感謝いたします。

神棚のお榊の花が咲いていてびっくり、可愛らしい。

連休中は、子どもは、同級生と卒業遠足に着る服を買いに行くと出かけ

私は、その合間に、一人時間を楽しみました。

新型コロナウイルスの拡散が懸念される中

ディズニーシーへの卒業遠足は、強行されるようです。

すでに、旅行会社にお金も払いキャンセルも出来ない様子。

親としては、心配も残りますが、

手洗いうがいと、

免疫力を上げる対策(睡眠確保と食事)しかできませんね。

今日は、今年度の私の子育て苦労話も盛り込んで

子どもの生育環境について綴りたいと思います。長文になります。

1) 子育て感と現実のギャップ

私の時と比べて、あるいは都市部と地方で違うのか

卒業遠足が、随分と豪華な旅行です。近くの山への遠足ではなく、

まるで修学旅行。

しかも、そのために私服がいるとは?制服じゃないのですね。

(制服でもよいらしいですが、誰も着てこないとか)

都会に住んでいるとそういった消費文化が

当たり前になる恐ろしさも感じています。

我が子には、消費者の前に、自立した生活者になって欲しい。

そんな子育て感で、育てているつもりでも、

いつも、「お母さんの時とは違う!」と

子どもには言われてしまう始末。

でもね、環境の悪化などで、将来辛い思いをするのは

子どもたち、子孫なのですよ。

大人が作った世界で、

子どもたちが惑わされないようにしたい

私は、そう思います。

なので、ぎゃー、ぎゃー、言われようとも、親としてはなんとか

踏ん張っていきたいですね。

2) 受験がまるで入社試験!?

今回、受験というものも、全く私の時と違い、

公立高校の受験に実に3回も学校に行くことが必要でした。

一般5科目の試験。

神奈川県の特別の試験(特性などをみます)、

そして面接と。

私から見ると、まるで入社試験なの?というに感じました。

将来の展望とか、高校生活への希望とか、

中学時代に何をやってきたのかとか聞かれる訳です。

中学生で、ここまでしなくてはならないとは!?

担任の先生や塾の先生の話では、

途中で、学校に来なくなるのが困るから、らしいです。

意欲や適性をみるのでしょうか。。。

それだけ、不登校になってしまう子も

多いということでしょうか。

本人の問題というよりは、

どれだけ、学校教育に魅力があるか、、

ではないのでしょうか。

なんだか、問題がすり替わっているような気がしてなりません。

まぁ、私も上から目線の学校が嫌いではあったので、

ここだけは、私の時と変わっていませんね!(変わってほしい)

3) 母の感じる子育ての辛さとは

ブログの読者、あるいは、ここにたどり着いてきてくださった方は

キーワード検索などで、子どもの環境について気になった方が

訪ねてくださっていると思います。

これまで、子育ての辛さを、幾度となく感じてきた中で

私が、最大限に感じていることは、

『母親の責任』という重圧でしょうか。

なぜ、そんなに感じてしまうのか、

やはり胎内で約10月10日を一緒に過ごした仲であり、

我が子は、身体の一部だったからでしょうか、、、。

また、子どもの数が多かった頃は、

いろんなやんちゃっ子もいて、

さして一人に視線が集中するということもなかったでしょう。

少子化が余計に母子を一帯化させているように

私自身の経験で感じました。

我が子には、少し、発達に偏りのある部分があり

それは、とても日常生活で困るものです。

今年の夏に専門家に診てもらい、

診断を受けて、訓練にも通いました。

まだ訓練途中。

・片付けがでいない=忘れ物や落し物が多い。

見えるものしか、存在しないものとなってしまうので、

タンスの引き出しにしまったら、

「お母さん、◯◯がない」となってしまうのです。

なので、引き出しが開けっ放しになってしまう。

常に床物があり、足の踏み場がない。

学習机だけではなく、

ダイニングテーブルにも物が散乱。

食事ができませ〜ん。これが一人の荷物とは思えない量。

教科書も、カバンからは出しません。本棚に入れたら

それはもう、どこへ行ったか分からなくなるからです。

写真が見苦しくてゴメンなさい。しかし、これが現実。

最近は床が見えますが、靴下の山はできますね。

そんな中での受験ですから、それはもう、大変でした。

模擬テストのプリントやら結果は、親が探さないと出てこない。

塾のプリントも、毎回、ないないと大騒ぎ。

- 時間の概念、感覚がない

待ち合わせの時間=出かける時間、になってしまう

なので、部活の試合や登校時の待ち合わせなどは

いつもタイムオーバー。これには本当に苦労します。

逆算することが難しいのです。タイマー利用などもします。

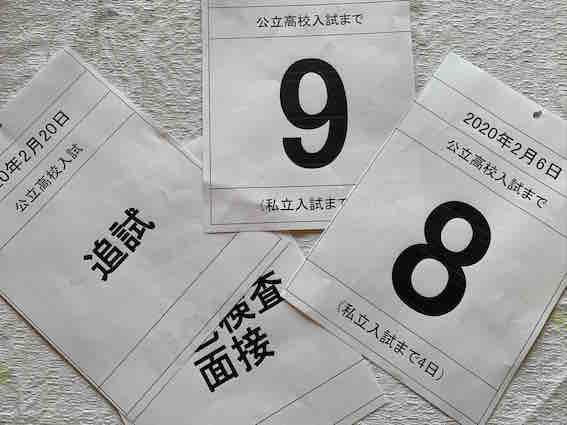

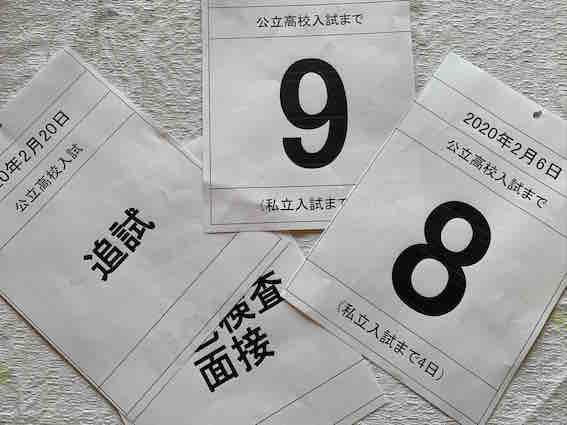

受験日程、日めくりカレンダーも作りました。

子どもに聞いたらあったほうが良いというので。

担任の先生、塾の先生には、特性を話し、

偏りの数値を示す診断結果のグラフを持って。

塾で出される1週間分の宿題も、1週間後から始めることになるので

先生と相談し、我が子には、次の日の宿題だけにしてくださいと、

小分けでお願いしました。

もともと、発達障害は

私自身が専門的に勉強してきた分野だったので

冷静に対処できたのです。

それでも、

辛かったのは、外野から言われる言葉です。

義母には、「この子は将来どうなるの?働けるの?」

小学校の時は、時間に遅れる我が子に

「おたくのしつけ、どうなってるんですか?!」

と責められたり。

家庭訪問でも担任から「帰り支度ができず、

周りの子も巻き込んでしまうので、困っています。」

などなど。。。。

夫も、我が子の成績が理想でないのを、

「なんでこんな点数なのだ!」と叱ったり。

いやぁ。。。私も最初は、時間割ができない、

学校の準備ができないのを随分と、叱ってきました。

診断で何が不得意なのか、はっきりするまでは。

しかし、受けて良かったのは、

それが特性であり、

訓練するしかなく、

サポートして、良き習慣を作るしかない。

くりかえし、くりかえし、です。

そのことを、皆に、堂々と言えることです。

母親が、我が子可愛さに、

甘やかしで言っているのではない。

専門家の判断というところが、ミソですね。

そうしないと、みんな私が責められますから。。ははは。

しかし、現実に私もそれほど強くはありません。

診断結果が出て、薄々そうかなと思っていたけれど

ショックでもあり、

義理両親から受験をどうするのか?

と、わいのわいのと言われて、免疫ダウン。

腸の炎症で入院という形になったのだろうと

思っています。(それが昨年の夏ですね)

身体が悲鳴をあげたんでしょうね。

義理両親には、「孫は、あなた方の子どもではありません。

心配しないでください!」の大宣言をしました。

他に孫がいませんからねぇ、涙。

仕方ないとも思うのですが、お見舞いでも、

私の心配ではなく孫の心配の話になった時は、閉口しました。

そんなものですねぇ。

まぁ、生まれた時から知っているので、無理もないのかもしれません。

義母の私の仕事への理解と子育て協力のおかげで、

ここまで来れたわけです。気持ちまで母親代わりになってしまう。

こんなおまけも付いてくるのですね。

4) 日当たりと水と栄養

そんな経験から、私の結論。

子どもに必要なのは、植物と一緒だということ。

日当たりと水と栄養。これさえあれば、自然に育っていきますよね。

日があたらないと、枯れますね。

水のやりすぎも、ダメ。

肥料多すぎも枯れます。

つまり、手のかけすぎ、心配しすぎはダメということ。

日当たりの良い環境

気持ち良い空間だけではなく、

本人が輝ける場所や、得意分野を伸ばす環境、ご縁づくり。

水、基本の生活部分=食事,睡眠

栄養、これは、やはり、親や指導者からのヒントや誘導でしょうか。

日めくりカレンダーは、効きました。

今日は何日かということと、

後何日あるか、ということが書いてあり

また、引っ張って破くというゲーム性もあり、楽しんでいるようでした。

(プレッシャーにならないところが、

時間概念のなさのなせる技ですね、羨ましい。)

そして、今回、進学に当たって

苦労するであろう 我が子の学校生活を、

また、専門的な方に相談しました。

受験で、封印されていた、絵やイラスト描き

(これは義理両親に「絵では、食えないよ」と言われたらしく、止めていた模様)

早速、受験が終わったら色鉛筆を出してきて、

塗絵に集中していました。

こういう好きなことへの行動は早い!

やっぱり好きなんだなぁーと思っていたら

その方にも、どんどん、絵は描かせてください!

と言っていただけて、個性の伸ばし方を教わりました。

ありがとうございます。

(義母にもお願いしました、封印しないで〜)

5)親の役割とは

子どもの好きなこと、特性、これを見極めるのが、

本当の親の役割なのかもしれません。

昔の親は子どもをよく観察し、

適不適を見極めたと書物で読んだことがあります。

昔は商売は世襲制。

自分の子どもの内で、うちの商売に向かないという子を

奉公に出したのだとか。無理やり商売を引き継がせるのではなく

本人の進む道標を用意してあげるということなのでしょうね。

今はというと、世襲制は、政治家ぐらい!?

大企業も残っているかしらね。

今の時代は、選択肢が多い分、

子育てが、我が子の見極めではなく、

情報の見極め(ども学校が良いとか、どんな教材が良いとか)

になっているように感じます。

自分自身も振り回されているかも?と思う時があります。

保育士さん向けの機関紙で読んだ

おさかなくんのお母さんの子育てが素晴らしかったですよ。

教科書ではなく、魚の図鑑を学校に持っていく我が子を

先生に頼んでOKにしてもらったそうです。

おさかな新聞を学校に張るなど、

輝ける瞬間を先生が用意してくださったり。

素敵なエピソードがあります。

そうです。まずは、我が子を信じなければ!

おさかなくんほど個性のない我が子は

どうしたら良いの〜

との声が聞こえてきそうですが

秀でているとかではなくて、本人の好き、楽しいから

感じ取って行けば良いのではないかなと思います。

楽しければ、継続ができ、継続できることは

自分の専門になりますから。

そして、どんなに我が子が優秀でも

悩まない親はいないと思います。

私の両親も言っていました。

子どものことは、子どもが大人になっても、

心配のネタが大きくなるだけで、尽きないと。

それが親なのでしょうね。

世の中の子育て中や受験生のお母さんお父さん

子どもを信じて、水やり栄養やり、日当たりよくさせてあげて

育つのを一緒に待ちましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。