松代の真田邸、外観

鬼瓦は真田の家紋、六文銭、

ガイドブックには、六連銭(むつれんせん)とありました。

ガイドブックには、六連銭(むつれんせん)とありました。

昨年から決まっていた建築関係のお仲間との

土壁を巡る長野ツアー。

年初の能登地震のこともあり、

メンバーには、躊躇される方もいました。

もちろん、能登地方の被災地への支援にも行きたいところですが、

まだ、私たち建築士が入れる状況ではないと判断し、

話し合った結果、予定通り出かけることに。

行き先は、2019年10月の台風19号の千曲川氾濫で

被災された長野の民家。

民家再生の仲間が関わっている修復現場です。

そこの工事の進捗を確認するとともに、

試作の蓄熱ストーブを体感するのが、一番の目的。

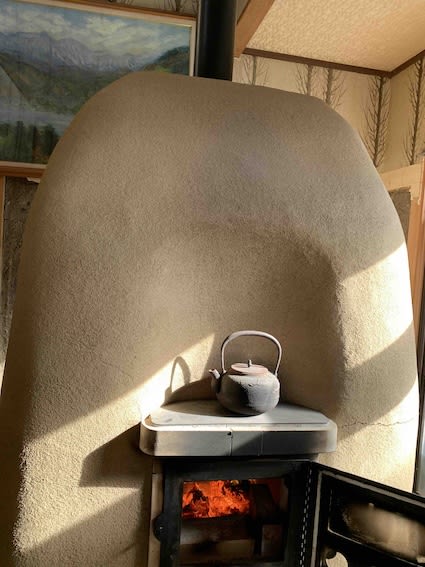

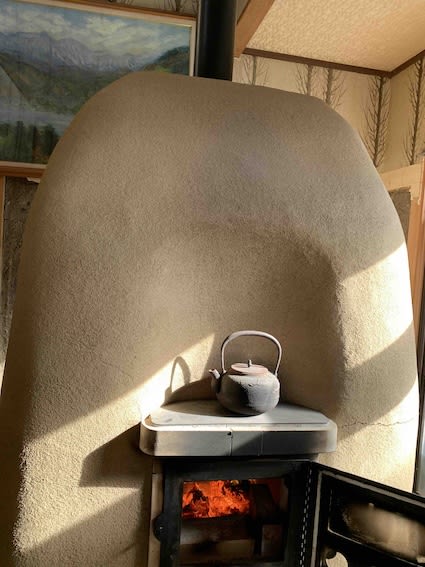

左官で作られた蓄熱ストーブ

住みながらの修復で、住み手の方のご都合もあり

予定をずらさない方が良いとの判断でした。

寒い時でないと、体感にも意味がないかなぁということもあり、

この時期に、伺いました。

結果は、本当に伺って良かったと思います。

百聞は一見に如かず、というのは、まさにこのこと!

左官のストーブについては、製作者からのメール文で、

色々と説明は読んでいたのですが、

具体的なイメージができておりませんでした。

それが、実際に触れると、その素晴らしさがよく分かります。

まずは、早めの到着で、

松代の真田邸や土蔵の壁をめぐり、

小布施の高井鴻山記念館や、土壁の残る街並み散策。

とにかく、土壁三昧の旅でした!

まさに、自分の中で、土の活かし方の手法や、

伝統家屋の技の知識が、少しづつ増えていくのには、

仲間に感謝するしかありません!

1)松代の土壁のままの蔵に見る美学

「土壁が、仕上げではないというのは、これで否定できる」

と、一緒に行った今回の蓄熱ストーブのデザイナー。

つまり、漆喰でなくても完成であり、

むしろその仕上げを美徳とする

真田家の質実剛健さが垣間見れるのでした。

軒先の野地板を隠す左官の仕上げ。雨風から木部を守る工夫。

こんなデザインは、九州では見たことがありません!

こんなデザインは、九州では見たことがありません!

松代では、文武学校の建築の木構造に魅せられ、

組み方や、釘の納め方、改修工事の仕方まで、

意見交換し、おおらかで厳かな空間の持つ力を味わいました。

2)蓄熱ストーブは、古民家の救世主!?

住み手は、寒い地域ということもあり、

いくつかの薪ストーブを試してこられていました。

海外のものも含めて。

その方が、この火の感じは、とっても良いのだそう。

火の着き方、保ち方や、炭の出き方など。。。

この試作品第二号の、左官で出来た薪ストーブは、

土なので、鉄製のそれとは違い、ストーブそのものが温まり、

夜は、火を焚べなくても、蓄熱で暖かいというものです。

私の感じた特徴は、、、

1)フォルムが、有機的で、大きさの割に可愛らしさを感じる。

2)内部は、加熱された空気が循環する特別な構造になっている。

3)土の持つ温かみのある色が、冬はもちろん、夏にその場にあっても違和感なし。

住み手曰く、「この暖かさは、寒い古民家の救世主になる!」

とのこと。

大きさから、天井の高い空間に合いそう。

宿泊施設のラウンジやホールにイケるなぁ。。。

と、想像が膨らみます。

ネーミングは、募集中のとことでした。

この辰年に売り出すなら、『龍の卵!?』

大きな楕円形のダチョウの卵より大きく、

火の上昇気流を考えると、まるで龍のよう。

左官のひび割れも、卵の日々と思えば愛嬌か、、、。

などなど、考える楽しみもありますね。

3)蛍壁は、プラネタリウム!?

写真では、自然素材は、本当にその良さが

なかなか映らないなぁといつも思いますが、

(プロのカメラなら別でしょうけれど)

なかなか映らないなぁといつも思いますが、

(プロのカメラなら別でしょうけれど)

土壁の下の材料の上に、補修した土壁仕上げ材と相まって、

てんてん模様が発生。蛍壁に!

暗い蔵に入った瞬間。ここは、プラネタリウム!?

と錯覚するほど、その点々のまばゆいこと。

光にあたって、表情を変えるところも、

面白い。本当に、土壁の魅力は尽きませんね。

現地は、まだまだ、被災した箇所の修復が終わっていないところも多く、

それでも、事業再建、生活再建を試みられているご家族の皆様には

本当に、頭が下がります。

寒い中での、片付けに、補修工事にと、

ご苦労も大きかったことと思います。

これからも、研鑽しながら、自然素材を活かした

建築のモノづくりにチャレンジしていこうと、

勇気と情熱が湧く、長野旅となりました。

古刹や北斎美術館も巡りました。

次回以降に、綴ります。