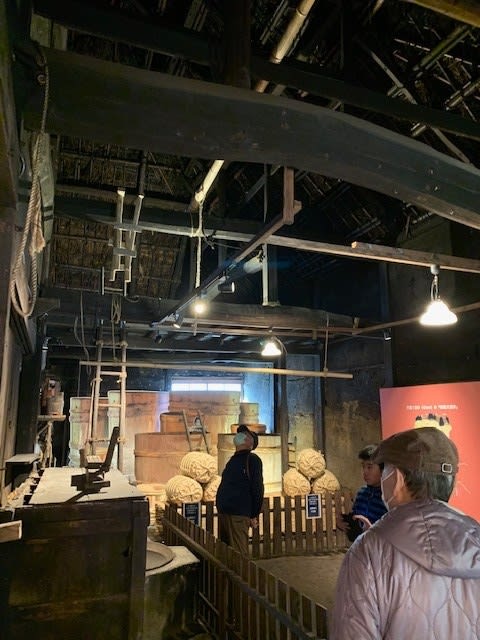

「くまもと木の空間づくり支援事業」を受けて、

熊本県産木材を活用した、店舗の内装木質化も進み、

週末のリニューアルオープンに向けて、

ブラッシュアップ中です。

依頼主さまは、熊本地震から、ご自宅再建後

やっとここまで来られました。

当方のHPでは、工事進捗状況と

http://www.mk-ds.jp/newworks/2019/01/2019-1.html

イベントの案内をしています。

http://www.mk-ds.jp/news/2019/01/-normal-0-10-pt-0-2-false-false-false-3.html

今年の干支のイノシシも登場。

森と樹と暮らしを繋ぐプロジェクトFBでもご案内しています。

下記チラシは、拡大してご覧ください。

一人でも多くの方に、くまもとの木の空間を

感じていただけたら幸いです。