ブログでの報告が大変遅くなりました。

今年6月に、震災復旧のための震災建物被災度区分判定・復旧技術者になりました。

8月には、木造耐震診断資格者の講習を終えました。

熊本での講習会はいっぱいで、それぞれ大分と福岡で受講しました。

テキストはびっしり、ずっしり。

資格証をHPにアップしましたので、良かったら見てください。

http://www.mk-ds.jp/news/2016/09/2016mk.html

今日は少し、専門的な震災後の復旧の指針について書きます。

以前、応急危険度判定について書きました。

地震発生直後に行う「応急危険度判定」の次の段階、

混乱がやや落ち着いた時期に行う「被災度区分判定」についてです。

(いずれも日本防災協会の指針、国土交通省監修)

まず、建物が復旧可能なのかどうかの判断をします。

受けた地震力と、被災状況を照らし合わせてみて、復旧の要否を見ます。

学校の再開が遅れたのも、この判定に時間を要したからだと考えます。

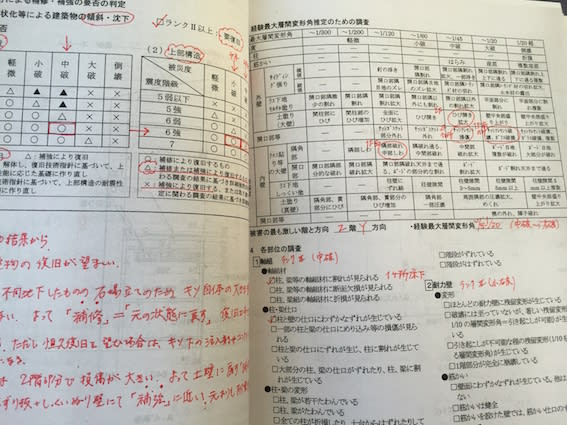

下図はそのフローチャートです。

その中でも「補修」なのか「補強」なのかを検討します。

「補修」は、被災以前の状態に戻せば良いもので、

「補強」は、被災前以上に改善することです。

実際、この判定から、監理していた改修工事現場は、

屋根は「補修」で、費用を抑え、壁は「補強」と工事内容を変えました。

最初の写真は、その時のチェックリストと考察のメモです。

むやみにお金を掛けて補強するのではなく、

限られた予算の中で何を優先するか、

という客観的判断にもつながります。

施工者と、建主と、設計の共通指針にもなりますね。

普段の新築の設計と監理だけでは見えない、復旧という現場。

建築士の職能って幅広いと実感すると共に、

その指針を指し示す大切さを噛みしめました。

『建築設計図は、大きな航海に出る地図だ!』

と常日頃、現場船を難破させないように、どう舵取りするか

に、気を配りますが、

今回の熊本地震では、地図が破けてしまって、バラバラになり、

情報を拾い集めて、再検討する。

そんな設計の仕事であるなぁ、、、という印象を受けています。

熊本の建築士だけではなく、他県からも多くの方がサポートに

応援に来て下さっています。

熊本在住でないとダメとか

建築士会に所属していないと活動できないとか

言っている場合でないと、本当に思います。

(ちくりと、言われた口です)

自ら、被災地入りして活動くださる方もいます。

頭が下がります。

今後もふるさと熊本の復旧に頑張ろう、汗をかこうと思うのでした。

来週は、宇土市の住宅相談(無料)にも参加する予定です。