スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

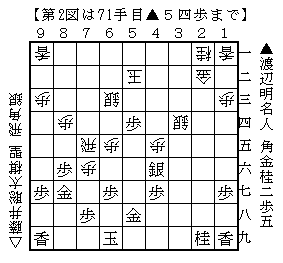

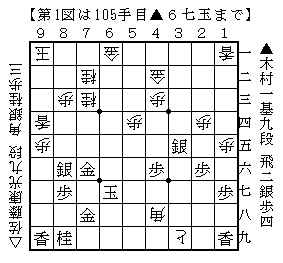

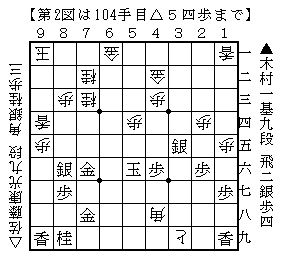

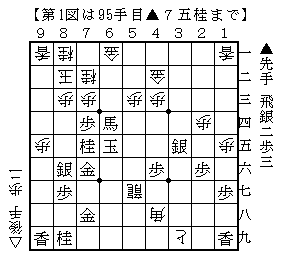

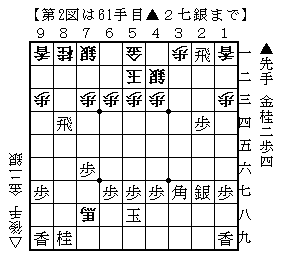

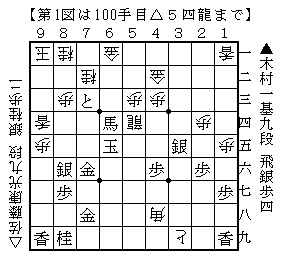

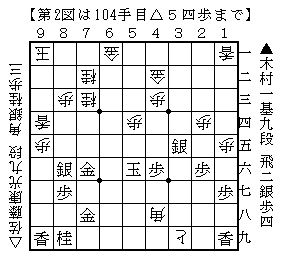

⑲-2の第2図は,強く☖4六歩と取って後手の勝ちでした。先手には☗4四角と☗3一角のふたつの手段がありますから,まず☗4四角の方からみていきます。

第2図の後手玉は詰めろですからここは受ける一手。その一手が☖6四角です。

先手は攻めを続けるなら☗5三金と打つほかありません。これは王手なので逃げるほかありませんが,☖5一王と引きます。

第2図で先手に残された手段はふたつで,☗2二角成か☗6三金です。ところがこのふたつの手はどちらも後手玉に対する詰めろになっていません。つまり第2図は後手玉への詰めろが続かない形になっているので,後手の勝ちなのです。

☖6四角も☖5一王も限定の応手なので難しいですが,☖4六歩☗4四角の変化は後手が勝ちだとわかりました。

僕の家は東側が細い路地になっていて,この路地に向かって玄関があります。よって東側の家は隣家というよりは向かいの家といういい方になります。西側にも家がありますが,この家の玄関は西側の道路に向かっていますから,この家も隣家といういい方は普通はしません。よって僕の家の隣家というのは北側と南側にあたります。

南側の隣家は,僕が子どものころはTさんという老夫婦が住んでいました。僕が子どものころにすでに老夫婦だったわけですから,現在はもう亡くなっています。この老夫婦が亡くなってからは空き家になっています。老夫婦には子どもがありましたから,たまにその方が来て家や家の周囲の清掃をしていますが,それも年に1回とか2回のことです。ですからこの時点で僕の隣家として実際に人が住んでいたのは,家の北側のSさんだけでした。

これも僕が子どもの頃ですが,Sさんの家には老夫婦が住んでいました。老夫婦には3人の娘がいて,その3人の娘も含めて5人で住んでいたのです。老夫婦の方は亡くなりましたが,3人の娘は健在です。ただ3人のうちのひとりは結婚したことで別のところに住むようになりましたから,この時点で実際に住んでいたのはふたりです。長女と次女か,長女と三女のどちらかです。次女と三女というのは双子なので,どちらが次女でどちらが三女なのかは僕には分かりません。このときに訪ねてきたのは長女の方です。これは自宅と土地を売って引っ越すことになったということを伝えるためでした。

Sさんの家はこの時点で住んでいるふたりがいなくなれば相続をする人がいません。そうであるなら,家と土地を売っておいた方が将来的によいだろうと考えたようです。引っ越し先というのは根岸駅の近辺にあるマンションであって,そこに一室を借りてふたりで住むとのことでした。その引っ越しがこの月,つまり2022年10月の26日になるということでした。

家と土地を売ったわけですから,これはだれかが買ったわけです。この時点ではだれが買ったのかということまでは分かりませんでした。

10月11日,火曜日。妹を通所施設に送りました。10日が祝日だったからです。

第92期棋聖戦五番勝負第三局を採用する理由については①で説明しましたので,今回から本格的にこの一局を考えていきます。

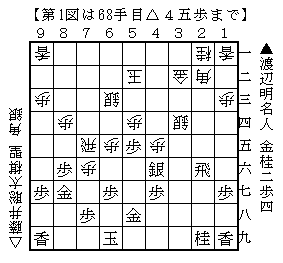

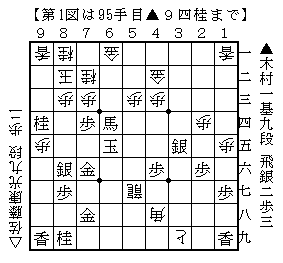

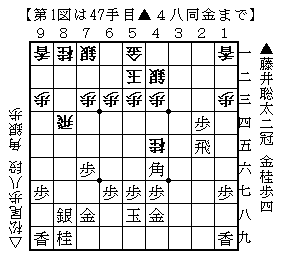

実はこの将棋は,このブログで取り上げた以前の局面から,非常に難解で,そのゆえに考えるのが楽しい将棋でした。指されてからかなりの時間が経過しましたので,ここでは取り上げていない局面から始めていきます。あまり遡っても仕方がありませんから,第1図から始めることにします。

銀取りになっていますが,たとえば☗5七銀などと逃げると,☖5五角と出る筋が生じてしまいます。なので先手は☗2二飛成☖同金と取って☗5四歩と取り込んでいきました。

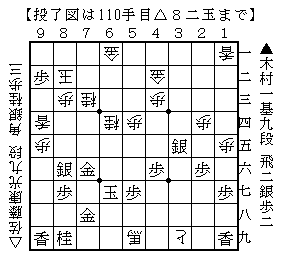

後手の手番ですが,先手からは☗3一角と☗4四角というふたつの狙いがあって,後手はそれを受けることはできません。また☖3九飛と王手をする手はあるものの,☗5九桂と受けておけば先手玉が簡単に詰むという局面にはなりません。なので第2図のように進めて先手は勝ちであると判断していました。

実際はこの判断は誤りで,第2図は後手が勝ちになっています。

説明を容易に理解してもらうために,ここまでは高慢superbiaを経由した愛amorについて考察してきました。それによって,個別の愛のゆえに個別の親切をなしたとき,それは個別的には合倫理的であるけれど,その個別の親切をなしている人間が全面的に合倫理的であるといえるわけではないということは納得してもらえたのではないかと思います。そしてこうしたことは,別に高慢という,それ自体で非倫理的といえるような感情affectusを経由せずとも,単に個別の愛だけを抽出した場合でも成立することがあります。そうした具体例をひとつ呈示しておきましょう。

ある国家Civitasが存在して,その国家の最高権力者であるAが現実的に存在すると仮定します。そのAが自身の子どもBへの愛のゆえに,Bを権力の中枢に抜擢するとしましょう。このとき,AのBに対する愛は,理性ratioに従っているがゆえに生じる愛ではなく,受動的な愛であるということは明白です。なぜなら,権力の中枢にある人物を抜擢するのであれば,抜擢する人物の能力potentiaを図るべきであって,もしもAが理性に従っているなら,つまり有徳的であるのならそのような仕方で人選することになりますが,ここでは愛のゆえに抜擢するという仮定になっていますから,この愛は受動的な愛なのです。

AはBに対する愛のゆえにBを権力の中枢に抜擢するという親切をなしました。この個別の親切はBに対しては合倫理的であると僕はいいます。いい換えればAのBに対する愛は合倫理的であるといいます。これは一般に,現実的に存在する人間が隣人を愛することは合倫理的であるということの一部ですし,あるいはもう少し狭く,一般的に親が子どもを愛することは合倫理的であるということの一部です。ですから,AがBを愛し,Bを権力の中枢に抜擢するという個別の親切だけを抽出すれば,僕はAが合倫理的であるということを否定しません。

しかし,だからAが国家の最高権力者として合倫理的であるといえるかといえば,そうではありません。このことはたぶんここまでの論述からほとんどの人が納得するところだと思います。ただ,なぜそのようにいうことができるのかということについても,論理的に説明します。

今回からは第92期棋聖戦五番勝負第三局です。最初に,この将棋を取り上げる理由を説明しておきます。

僕は自身の棋力は大したことがありませんから,記事を書くにあたっては棋譜コメントや,現在であればAIの評価値や推奨手などを参考にします。その上で並べて検討します。それでも変化が大きい中盤は,僕の力では解明することが難しいということが僕自身がよく分かっていますので,それほど時間を掛けて考えることはしません。膨大な変化のすべてを並べることは物理的に不可能ですし,そもそもこのような局面は有利と不利という結論を出すことができるだけであって,一方の勝ちという結論を出せるわけではありません。

しかし終盤,とくに最終盤になるとこれとは違います。終盤は将棋というゲームの論理的に指すことができる手というのが限られていますから,中盤ほど膨大な変化は生じません。さらにひとつの変化を進めていけばどちらの勝ちかを結論付けることができます。ですから僕程度の棋力しかないとしても,時間を掛けて並べて考えることを,各々の変化について繰り返していけば,その変化のすべてについてどちらの勝ちであるのかということの結論を出すことができますので,そこからある局面まで遡って,たとえばこの特定の局面である特定の手を先手が指せば,先手の勝ちであったというように断定することができます。つまりこうした局面は時間を掛けて考える価値がありますから,その場合は僕も時間を掛けます。第42期棋王戦五番勝負第一局とか第33期竜王戦七番勝負第三局などは,明確な結論を出すところまではいっていませんが,かなり時間を使った結果として,一定の結論を出せたという記憶があります。

ところがどんなに時間を使って出した結論でも,間違えているということが稀に発生するのです。これから取り上げようとする将棋はまさにそれです。そうした個人的な事情でこの一局は僕の印象に残るところとなったのですが,それと同時に,正確な結論を示しておきたいという思いもあるのです。

確かに個別の憎しみodiumがそれと別の憎しみを,たとえばXのうちにあるAに対する憎しみがBに対する憎しみを抑制したり除去したりするということはあるのです。しかしだからといって,憎しみは一般的に非倫理的な感情affectusとはいえないとか,憎しみは一般的には非倫理的な感情であるけれど,例外的にそうでない場合がある,あるいは例外的に合倫理的な感情でもあり得るということは,僕は不条理であると考えます。なのでこれと同じ理屈によって,個別の愛amorがそれと別の愛を,たとえばXのうちにあるAに対する愛がBに対する愛を抑制したり除去したりするということはあるのだけれど,だからといって愛は一般的に合倫理的な感情であるとはいえないとか,愛は一般的には合倫理的な感情であるけれども例外的に非倫理的な場合もあるということも,本来は不条理ではないかと僕は思います。よって僕は愛は一般的に合倫理的な感情であるといいます。ただ,個別の愛がそれとは別の愛を抑制したり除去したりすることがあるということは紛れもない事実なのですから,その点を重視して,愛が一般的に合倫理的な感情とはいえないという見解についても,それを強く否定するnegareということはしません。

僕は愛は一般的に合倫理的な感情であり,そのゆえに愛の反対感情である憎しみについては一般的に非倫理的な感情であるといいます。ただこのときに気を付けておいてほしいのは,これは各々の感情だけを,より正確にいうならば,各々の感情がその感情を抱いた人にどのような振る舞いをするように仕向けるのかという観点のみに注目しているのであって,その他の事情については何も考慮していないということです。もっともこの場合,憎しみは一般的に非倫理的な感情であり,この感情は第三部定理三九により,憎んでいる相手に害悪を与えるように仕向けるのですから,その他の事情というのは考慮する必要はなく,憎しみという感情を抱くのであればどのような事情があったとしてもそれは非倫理的であるということができます。しかし愛の場合はこれとは異なっていて,その他の事情まで考慮すれば,愛を抱いている人間が全体として合倫理的であるとは限りません。

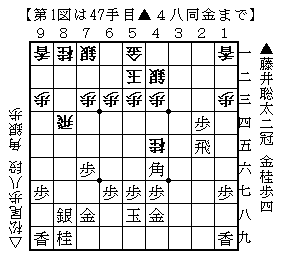

⑱-4で示した疑問については,⑱-5と⑱-6で答えを示すことができました。ですから⑱-4の第1図まで進んでしまうと,先手が有利ではあっても勝つとなると大変です。このために⑱-1の第2図まで進んだところで先手は熟考し,ほかに手段はないかを探し,それを発見しました。そうして実現した妙手が☗4一銀と王手をする手です。

これは王手ですから☖7八馬とすぐに取ることはできません。☖同玉か☖同金のどちらかですが,☖同玉なら☗3二金とさらに王手を掛けて☖5二玉と戻ったところで☗8四飛と取ります。☖同金の場合はすぐに☗8四飛と取ります。

いずれの場合も馬取りになっているので,☗8四飛には☖7八馬と取る一手。これは⑱-2の第1図と比べたときには,後手の持ち駒に銀が増えているのですが,それでも先手玉は詰めろになっていません。なので詰めろを連続して掛ければ先手の勝ちという条件は変わっていないことになります。そして☗4一銀と打ってから飛車を取っておくと,☖同玉も☖同金も後手玉が3一に逃げられないようになっていて,詰めろを掛け続けるのが容易になっています。つまり☗4一銀と打った第1図は,局面として先手の勝ちになっています。

僕がすごいなと思うのは,先手は熟考して☗4一銀と打ったのですが,その後で席を立ちました。後手は先手が席に戻る前に☖同金と指しています。☗4一銀にはふたつの応手があるので,読んでいなければ考える筈です。後手は⑱-1の第2図の☖8八角成を指したときには,先手が☗8四飛と取ってくるものと思っていたでしょう。しかし先手が熟考している間に,☗4一銀と打たれる手があるということに気付いたので,その後の変化を読み,すぐに☖同金としたのは間違いありません。熟考すれば☗4一銀という手を発見することができるというのが,プロの力なのです。妙手を指したのは先手ですが,妙手を発見する力においては,先手と後手に差はないのです。

現実的にひとりの人間が存在するなら,その人間に固有の現実的本性actualis essentiaがあるのでなければなりません。いい換えれば,同一の現実的本性を有する複数の人間は存在しません。第五部定理二九備考がいっているのは,この種のそれぞれの人間に固有の現実的本性は,単に持続するdurareものとしてのみ考えられるわけではなくて,神Deusの中に含まれているものとして考えるconcipereこともできるということです。

このこと自体は,第一部定理二五からも論証することができると僕は考えています。この定理Propositioは必ずしも人間の現実的本性について言及しているとはいえませんが,この定理が成立するのであれば,ある人間の現実的本性の起成原因causa efficiensは神であるということもまた真verumでなければならないと僕は考えます。いい換えれば,神が起成原因で,ある人間の現実的本性というのはその結果effectusでなければなりません。しかるに第一部公理四により,結果の認識cognitioは原因の認識に依存するのですから,ある人間の現実的本性の認識は,その起成原因である神の認識に依存しなければならないでしょう。よってある人間の現実的本性は,神の中に含まれているものとして考えられなければならず,神が永遠のaeternusものとして認識される限りでは,その人間の現実的本性は単に持続するものとしては考えることはできないということになるであろうからです。

ただしこのことは,ある人間の現実的本性が,現実的に存在する人間によって十全に認識され得るのかという点と関係してくるかもしれません。ここではそれを詳しくは探求しませんが,これまでに何度かいっている通り,僕はそうしたことが可能ではないという結論を出しています。したがって,人間の現実的本性が神の中に含まれているという点だけに着目するなら,第五部定理二二を援用する方がよいかもしれません。この定理は明らかに現実的に存在する個々の人間の身体humanum corpusの本性を,永遠の相species aeternitatisの下に表現するexprimere観念ideaが神の中にはあるということを意味していて,かつその観念は第二部定理七系の意味により,十全な観念idea adaequataであるからです。よって,僕のように真理veritasを思惟の様態cogitandi modiとしてみた場合にも,個々の人間の現実的本性についての真理があることになります。

⑱-4で示したふたつの疑問のうち,その第1図ですぐに☗2七銀と打ってはいけない理由は⑱-5で説明しました。そこでもうひとつの疑問の,なぜ玉のそばに銀を打つのではなく,離れた位置に☗2七銀と打たなければならない理由を説明していきます。

⑱-4の第1図から☗2一飛☖3一歩に,たとえば☖3八金を防ぐために☗4九銀と打ったとすると第1図になります。

この図で先手がなぜまずいのかということは,すぐに☗2七銀と打ってはいけない理由から何となく想像できるのではないでしょうか。第1図では後手から☖3六金ないしは☖2七金と打つ手があって,これは⑱-5の第1図より難しいところがあるものの,詰めろを続けて先手が勝つということが難しいのです。つまり銀を2七に打たなければいけないのは,☖3六金や☖2七金を防がなければならないからなのです。

もちろん⑱-4の第1図から☗2一飛☖3一歩に☗2七銀と正しい手順で受ければ,先手は勝ちとはいえないものの優位を維持することはできます。ただこの手順がきわめて難しかったがために,ここで妙手が発生することになったといえるのではないでしょうか。

國分が指摘しているように,確かにスピノザは,最高に完全summe perfectumという神Deusの評価を逆手にとって,神は超越的ではなく内在的であるということを帰結させたのです。ただ,このことが『はじめてのスピノザ』の読者,現代の日本人のスピノザの入門者にとって,どれほどの意味があるのかということは疑問が残ります。というのは,このことはたとえばヤコービFriedrich Heinrich Jaobiのように,キリスト教に深い信仰fidesを有している人間にとって大いに意義があることであって,逆手に取られたというように感じることでしょうが,僕が想定している『はじめてのスピノザ』の読者は,そのような信仰は有していない人が大多数であろうと思うからです。

神が最高に完全であることは,おそらく僕が規定している読者もイメージとしては有していると思います。そしてそのような人の大部分は,おそらく意識はしていないだろうけれど,超越的なものとして神をイメージしているだろうと僕は推測します。しかしそうした人びとが,そのことを意識しているかどうかといえばたぶん意識はしていないのであって,神が超越的なものであるか内在的なものであるのかということについて,はっきりとした見解opinioを有していない,正確にいれば自分がそのことについて見解を有してることをよく知らないという場合がほとんどでしょう。

スピノザが神を絶対に無限absolute infinitumと定義することによって,そうしたイメージを覆すということ自体は有意義です。神は最高に完全であるというイメージはもっていたけれども,スピノザが示している神は自分がもっていたイメージとは違うものだということ知ることによって,自身がイメージしていた神がどのようなものであったのかということを知ることができるからです。しかしだからといって,ヤコービがそう感じたようには,それで自分のイメージを逆手に取られたというようには感じないでしょう。ただ単に違っていたというように感じるだけです。

僕は最高に完全であるという神に対する評価を逆手に取ったということは,『はじめてのスピノザ』の読者にも成立すると思います。これは國分が指摘している,スピノザの神は自然科学的なものであるということと関連します。

⑱-4で示した疑問に順に答えていきます。まず,その第1図ですぐに☗2七銀と受けてはいけない理由からです。

⑱-4の第1図で☗2七銀と打つと下図になります。

この図は後手から☖3六歩と打つ手があります。☗同銀と取ると後手は☖3八金と打つことができるようになります。これは後手の勝ちです。

なので先手は☖3六歩には角が逃げることになります。☗5五角が最も自然な手ですが,これが後手玉に対する詰めろになっていません。よって☖3七銀と打ってこれも後手が勝つのです。

つまり先手は第1図の形で☖3六歩と打たれないようにしておかなければなりません。なので⑱-4の第1図ではまず☗2一飛と詰めろで飛車を打ち,☖3一歩と受けさせてから☗2七銀と受けに回る必要があるのです。これが⑱-4の第2図ですが,これなら後手からの☖3六歩が二歩のため打てません。つまり☗2一飛というのは,それ自体では詰めろなのですが,実際は後手玉を攻める手であるというよりは,☖3一歩と打たせて☖3六歩を打たせないようにするための受けの手という意味合いが強いのです。

スピノザはホッブズThomas Hobbesと逆に,自然状態status naturalisでは人間には自然権jus naturaeはない,自然権を行使することがほとんど不可能で,社会状態になると共同の意志voluntasに基づいて自然権を有するようになる,自然権を行使できるようになると考えています。したがって,ホッブズもスピノザも,自然状態は人間にとってよからぬ状態で,社会societasは人間にとってよき状態であると解している点では一致しているのですが,ホッブズの場合,自然状態では各人が自然権を思うがままに行使するがゆえに悪しき状態であるのに対し,スピノザの場合は,自然状態が悪しき状態である理由は,各人が自然権を行使することがほとんど不可能であるがゆえなのです。つまり自然状態が悪しき状態で社会がよい状態であるという点ではスピノザもホッブズも一致するのですが,自然権がそれに対してどのような影響を与えるのかということについては,真逆の見解opinioを有していることになります。

この見解の相違についてはここでは詳しくは探求しません。スピノザとホッブズの政治理論の相違を探求する場ではないからです。ここでは,スピノザが社会をよき状態であると解するときに,それは人間が自然権を行使することができるようになるからだという点に注目します。浅野は,もしも三木がスピノザの政治理論に従えば,国家的なものが発生する手前にある社会的地平に目を凝らすということができたであろう,よって,社会の側から国家Imperiumの問題性を照射する道が開かれていたであろうという意味のことをいっていましたが,それはまさにこの点と関連しているのです。

三木は,スピノザは社会という概念notioと国家という概念を区別していないといっていました。それは正しいのだと僕は考えています。スピノザがいうよき状態,つまり社会状態は,社会でもあり国家でもあると考えることができるのであって,共同の意志に基づいて人間が自然権を行使できる状態というのは,社会と呼ばれようと国家と呼ばれようと関係ないからです。一方で,浅野は社会的地平というのが国家的なものが発生する以前の状態としてあるというように仮定しているので,これだとスピノザは国家と社会を分けているかのようにみえます。

⑱-3でいったAIが示した手順を確認します。

第1図から☗2一飛☖3一歩☗2七銀で第2図になります。

3でいっておいたように,第2図はAIによれば先手が有利という局面であって,それは正しく指し続ければ先手が勝つだろうという意味です。ですから第2図から人間が指すなら,強い方が勝つというほどの局面でしかありません。つまりこの図は先手が勝ちを見込めるというような局面ではありませんから,この順を指すということ自体が人間には難しいだろうと思います。勝ちを見込めないのに第2図に踏み込むのは,先手にとって怖さが生じるだろうからです。

さらに,第1図から第2図までの3手一組の手順は,人間からみると不思議な点がふたつほど含まれているので,そもそもこの手順を発見するのが人間的には難しいという面があります。

ひとつは,第1図の先手玉は詰めろになっていないので,先手が詰めろと王手の連続で後手玉を受けなしにい追い込めば勝ちで,それができなければ受けなければなりません。☗2七銀は☖3八金を受ける手ですが,第1図ですぐに受けるのではなく,一旦☗2一飛と詰めろを掛けて,☖3一歩と受けさせてから☗2七銀と受けなければならない理由を理解するのが難しそうです。

次に,先手玉が5八にいて,☖3八金を受けるのに,たとえば☗4九銀と玉の近くに銀を打つのではなく,玉から遠いところに☗2七銀と打たなければならない理由を発見するのも困難に思えます。

しかしこの3手一組は絶対の手順なのです。

民衆全体が主権者になるということは,それ自体では非現実的とはいえません。ただ,その目的が主権の能動actioにある場合は,民衆の能動がその前提となり,そのことが非現実的なのです。『国家論Tractatus Politicus』の第一章第五節では,民衆なり国務に忙殺される人なりが,もっぱら理性ratioの掟に従って生活するように導かれ得ると信じている人は,空想物語を夢見ているのだという主旨のことがいわれていますが,このような批判はネグリAntonio Negriにも向けられているといってよいでしょう。

とはいえ,主権の能動は民衆の能動によって規定されるわけですから,民衆の能動を無視して考えることはできません。それは非現実的なので,スピノザはあたかも能動といえる敬虔pietasという概念notioを提出しているわけです。しかしこのことは別の章の考察で検討済みなので繰り返すことはしません。ここでは,スピノザの哲学を形而上学的基礎とするような政治論では,民衆という存在者を無視することはできないという点を重視します。というのは,デカルトRené Descartesの哲学を形而上学的基礎としたホッブズThomas Hobbesの政治論では,主権者の能動が民衆の受動passioなので,主権が能動であるためには,主権が民衆に対して命令を下すだけで十分です。ところがスピノザの哲学ではそうはいきません。つまり,主権が民衆に対して命令を下すという形の統治形態は,政治体制の如何に関わらず成立しません。いい換えれば君主制であろうと貴族制であろうと民主制であろうと成立しないのです。浅野はこの点については,スピノザは主権が命令を下すということと,主権が決断を下すということには相違があって,その相違について自覚的であったといっています。

このことは,とくに君主制を例にとれば分かりやすいでしょう。君主制で主権者といえるのは君主あるいは王だけを原則的に意味するからです。たとえそのような君主が統治する国家Imperiumであっても,君主が民衆に対して命令を下すだけの統治形態は,その君主制の存立基盤を脅かすことになります。なぜならこのような統治形態では,最も分かりやすいことばでいえば,民衆の福利厚生を無視することが可能であると前提されているからです。それがホッブズの政治論の最大の難点です。

⑱-2に示した第1図は,実戦に現れたわけではありません。しかしこの将棋を考えるためには,この図の結論がどうなのかということを知っている必要があります。

AIによれば,この図は先手が有利のようです。ただし有利なのであって,はっきりと先手が勝ちといえるような局面ではないということです。しかもその有利を保つためには,ここから先手に三手一組の手順が必要で,それを逃すと後手が有利になります。というかその場合は後手が勝ちに近づくのです。

この三手一組の手順というのは,第1図から,☗2一飛☖3一歩☗2七銀というものです。なぜこの手順でなければ先手が有利を保つことができないのかという理由は後に示します。今回はこの手順から理解できることを示しておきます。

第1図の先手玉は,詰めろにはなっていません。よって,王手か詰めろの連続で先手が後手玉を受けなしに追い込めば先手の勝ちなのですが,第1図からそのように進めて先手が勝つ順はないということになります。なので先手は受けなければならず,☗2七銀はそのための受けなのです。

第1図からこの手順で先手が有利を保つのは,AIにはともかく人間にはきわめて困難です。⑱-1の第1図から後手が☖3六銀と打つと,上の第1図までは想定することができます。その図で先手が有利を保つのが困難であるとすれば,この手順に持ち込んだ後手の判断は的確だったと僕は思います。第1図で☗8四飛以外の手をその段階で想定するのは無理だと思うからです。

徳virtusは力potentiaと等置されているので,それを人間の自由libertasとみなすことには問題ありません。しかるに徳は能動的である限りにおいて人間の現実的本性actualis essentiaなのですから,それはコナトゥスconatusの一部を構成します。したがって,第三部定理七でいわれていることが,現実的に存在する人間の能動actioによって果たされるとき,それは人間の自由といわれることになります。ただし第三部定理七は,人間が能動的である場合にだけ適用されるというわけではなく,人間が受動的である場合にも適用されなければなりません。このゆえに,徳はコナトゥスの一部であったとしてもコナトゥスそのものと等置することができるわけではなくて,コナトゥスは徳よりも広くわたると解さなければなりません。

浅野はこの第三部定理七が,現実的にひとりの人間が存在するというだけでは,コナトゥスが発揮されるためには十分でないという意味を含んでいると指摘しています。他面からいえば,複数の人間が現実的に存在するとしても,あるひとりの人間がその他から孤立しているならば,その人間がコナトゥスを発揮するためには十分ではないといっているのです。

浅野はこのことの根拠を,スピノザがこの定理Propositioを証明するときの記述に訴求しています。スピノザはこの定理を証明するときに,各々の個物res singularisが単独であることをなそうとする傾向conatusにだけ言及しているのではなく,各々の個物がほかの個物と協働してあることをなそうとする傾向についても言及しているのです。浅野の見解opinioの是非は別として,少なくともスピノザは,現実的に存在するある個物Aが,別の個物Bと協働して何事かをなす傾向があるとすれば,それは個物Aのコナトゥスなのであるということについては肯定しているといわなければなりません。

僕はこのことは,第二部定義七に訴求して理解するのが適切であると考えています。そこでいわれているように,スピノザの哲学でいわれている個物というのは,多数の個体が協同することによってある結果effectusに対して原因causaとなる場合のことも含まれているのです。ですからもし個物Aと個物Bが協同してある結果の原因となるなら,AとBはひとつの個物とみなされなければなりません。

⑱-1の第2図は,先手が☗8四飛と後手の飛車を取ることができる局面になっています。さらに,その飛車を取った手が後手の馬に当たることになります。第1図ですぐにそう指すかどうかとは関係なく,もしも先手が☗8四飛と指したときは,後手は必ず☖7八馬と金を取ることになります。したがって,☗8四飛と指せば当然ながら後手が指す番になりますが,後手の指し手は決まっているので,選択肢があるのは先手の方です。要するに先手が☗8四飛と指したときの実質的な手番は先手にあるということです。

そこで,⑱-2の第1図ですぐに先手が☗8四飛と飛車を取ったと仮定しましょう。当然ながら後手は☖7八馬と指します。

この局面で先手玉は詰めろにはなっていません。もしも第1図が後手の手番なら☖3八金と打つ手が最も厳しく,先手玉はほぼ受けることができなくなります。

よって第1図で先手が勝つための条件は,後手玉に対して王手か詰めろを連続で指し,そのまま後手玉を受けなしに追い込むか,それが無理であるなら一旦は受けに回るかのどちらかです。この将棋は実際には第1図には進まなかったのですが,第1図でこの条件の下に先手が勝ちになる順があるのかどうかを考えておかなければならないのです。

民主主義という政治形態は,政治体制の最終形態ではありません。そしてスピノザがいう方法論が導入されていないなら,政治体制の最高形態でもないのです。その場合は民主主義という政治体制は,容易に貴族制という政治体制へと変容してしまうでしょう。もちろんそのように変容した貴族制が,民主制よりもよい政治体制であるということではありません。この変容の過程で方法論が導入されるということは考えにくいので,民主制の方がよい政治体制であるといわなければなりません。しかしこの事実から,民主制が最終的な政治体制の形態でないということは明白だといえるでしょう。それどころか『国家論Tractatus Politicus』の第六章第四節では,民主主義体制の国家Civitasほど長続きしなかった国家はないし,民主主義体制の国家ほど,反乱の多い国家もないという主旨のことがいわれているのです。

上述のことがいわれている文脈の全体はしかし,民主主義の政治体制を擁護するようなものになっています。というのはこの文脈では,平和paxということが何を意味するのかということが中心になっているからです。これは『スピノザ〈触発の思考〉』でも触れられている観点ですので,スピノザの政治論のこの箇所における最後の考察として,その点を探求することにします。

人類の歴史は,君主制の国家の方が,平和と和合のためには有益であると教えているようだとスピノザはいいます。しかしそれはスピノザからすれば,平和とか和合といった事柄を,どのような概念notioとして認識するcognoscereべきなのかということの誤りerrorによって生じてくる発想です。ある国家の中で著しい変化が生じないとか,反乱が生じないといったことは,スピノザによれば平和を意味するのではありません。むしろそれが平和であるとすれば,平和ほど人間にとって惨めなものはないのです。なぜならこの平和は,国民の隷属servitusと君主の野蛮さによって達成される平和にすぎないからです。いい換えれば,平和とは,戦争の欠如を意味するのではありません。もっと積極的な何かを意味するのです。

なお,スピノザのこの部分の主張は,訳者である畠中尚志によれば,ホッブズThomas Hobbesの平和観に対する駁論とのことです。

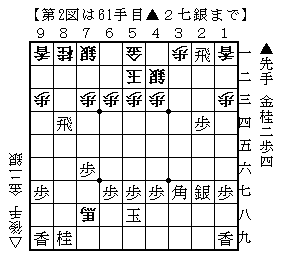

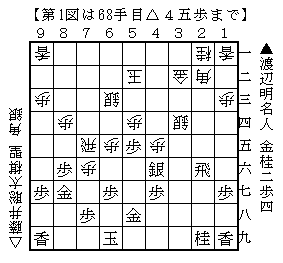

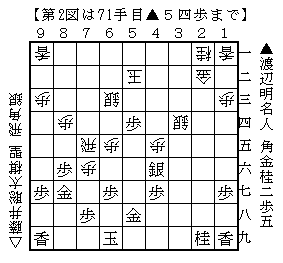

2020年度の将棋大賞の名局賞の特別賞の将棋です。

横歩取りから華々しい中盤戦となり,さらにそのまま終盤戦に突入したので,手数はそんなに多くありません。

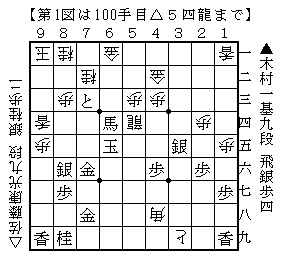

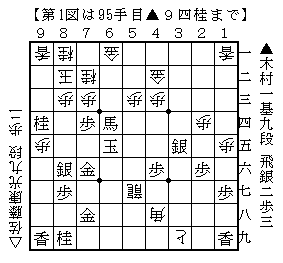

後手は第1図で収めることもできましたが,☖3六銀と強く戦いに出ました。

この飛車取りに先手が☗3五飛と逃げるのは最強の応手。銀取りに対して☖4四角と打つのが継続手で,☗3六飛は☖8八角成で先手が困ります。

これを間接的に防ぐのが☗3四飛。☖8八角成のときに8四の飛車を取れるようにした一手。

後手は熟考の末に☖3七桂成☗同金☖同銀不成☗同角と清算した上で,☖8八角成を決行しました。

第2図は容易ではありませんが,先手が優勢になっています。

これは政治的な実践に限ったことではなく,何であれ実践の理論について考えるとき,スピノザの哲学では感情affectusの力potentiaを無視することはできません。ですから,たとえそれが能動的な愛amorに限ったものであったとしても,ネグリAntonio Negriが政治的実践の理論を構築するときに,感情に着目している点は,着眼としての鋭さがあったと僕は思います。政治的実践の理論を構築するときに,感情に着目することは,例外的といえるようなものだと思うからです。

能動的な愛だけに着目して政治的実践の理論を構築することが非現実的であるのは,受動感情の力を過少に評価しているからです。だからネグリの理論が,スピノザの哲学を土台とした理論であることはできないと僕は考えます。いい換えれば,絶対的民主主義とネグリがいう政治体制は,スピノザの哲学に即するなら,実現することが不可能であり,持続するdurareことが不可能な政治体制であることになるでしょう。ただ,その否定negatioの論拠というのは,理論そのものの面にあるわけではなくて,実現の可能性にあるのです。僕は以前に『スピノザとわたしたちSpinoza et nous』を紹介したときにも,ネグリのいっていることは論理的には正しいのであって,その点を過少に評価してもいけないという意味のことをいいました。たとえば第三部定理四三でいわれていることを論理的に推進していけば,ネグリのような政治理論が帰結するともいえるからです。

このように考えると,スピノザの哲学と政治理論の関係がいかなるものであるのかということが疑問点として生じてくるのではないかと思います。僕がここで深く探求してみたいのはこのことなのです。僕は『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』とか『国家論Tractatus Politicus』でスピノザが示している理論が,『エチカ』を代表とする哲学を土台としていると考えています。ところが哲学でスピノザが目指しているところと,政治理論としてスピノザが目指しているところには,ある乖離があるようにもみえるのではないでしょうか。哲学で目指すべきとされている倫理的なものを,政治的な実践として目指そうとする場合には,非現実的であると斥けられているようにみえるからです。この乖離がいかなるものかを考えていくことにします。

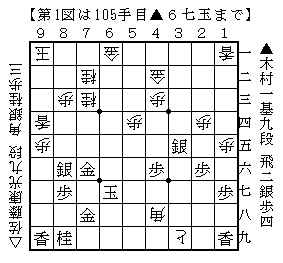

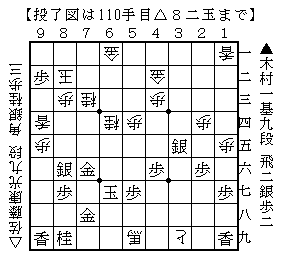

⑰-8の第2図で僕が異変を悟ったのは,次のような事情からです。

この局面は先手の手番ですから,攻める手を考えたいところです。ところが⑰-2で後手が打った角が,この局面で後手玉の上部の守備に役立つ駒になっています。このために上から攻める手はすべて無効です。

上から攻めるのが無効なら横から攻めるほかありません。☗2一飛と打つ手が最も厳しそうですが,これには☖1二角が王手飛車。☗2三飛打と受けるほかないでしょうが☖同角は王手ですから☗同飛成とせざるを得ず,これは攻めになりません。

☗3一飛と打てば王手飛車は防げますが,☖4一金と引く手があります。☗同飛成でただですがそこで☖2三角が王手龍取りでこれもダメ。かといって☗1一飛成では攻めとして無効です。

つまりここでは先手から有効な攻めがありません。なので僕も逆転しているということにやっと気付いたのです。

実戦は☗6七玉と逃げました。

しかしこれでは先手に勝ち目があるとは思えず,この指し手をみて,逆転していることを確信しました。

第1図以下は☖6四桂☗5七歩☖5九角成で先手玉は受けなし。☗9二歩☖8二王まで指して先手の投了となりました。

最後は⑰-4で打った桂馬まで攻めに働くという将棋でした。

第五部定理三九で有能といわれているとき,それが能動的であるということを意味するのなら,この定理Propositioの全体の意味は,きわめて多くのことに能動的な身体corpusを有する人間の精神mens humanaは,その最大部分が永遠aeterunusであるということになります。これはスピノザが第三部定理五七備考で,単に非理性的動物と人間との間の楽しみの相違についてだけ言及しようとしているのではなく,同じ人間であっても,酔漢と哲学者との間にある楽しみの相違について言及しようとしているということと,相通ずる要素があるということができるでしょう。すなわち,酔漢の身体と比較した場合には,哲学者の身体の方が多くのことに能動的であるので,哲学者の精神は,酔漢の精神よりも最大部分が永遠であるということを,スピノザはここではいいたいのだということです。スピノザはこの近辺では哲学者と酔漢という例示はしていませんが,この定理の直後の備考Scholiumで別の例を示しています。

「この人生において,我々は特に,幼児期の身体を,その本性の許す限りまたその本性に役立つ限り,他の身体に変化させるように努める。すなわちきわめて多くのことに有能な身体,そして自己・神および物について最も多くを意識するような精神に関係する身体,に変化させるように努める」。

ここで幼児期の身体とされているのは,きわめて受動的な身体のことです。現実的に考えても,人間は幼児の間は,自分の身体を能動的に用いること,いい換えれば,自分の身体を十全な原因causa adaequataとして何事かをなすということは,不可能ではないにしても,きわめてわずかな事柄しかできないといえるでしょう。一方,スピノザが努めるconariというとき,それは傾向conatusすなわちコナトゥスconatusを意味するので,必然的にnecessarioそうなっていくということを含意し得るのですが,人間はとくに意図をせずとも,成長と共に,自身の身体を十全な原因とすることを,増加させていくことになるのです。

ここからも分かるように,第五部定理三九でも,スピノザはある人間の身体と別の人間の身体,あるいは同じ人間の幼少期の身体と成長後の身体の比較をすることを主眼としているのです。あるいは精神の比較を主眼としているのです。

⑰-7の第2図では,後手にはふたつの手段があるように僕には思えました。ひとつは☖5六龍と捨ててしまい,☗同玉に☖6四桂と王手で馬を取る順です。王手なので後手は受けますので,そこで☖7三桂とと金を外すことができます。

実戦はもうひとつの手段の方が選択されました。それが☖5四龍の王手馬取り。

これは☗同馬の一手。馬が移動したので☖7三桂と王手で先にと金を払い,☗5六玉と逃げたところで☖5四歩と馬を取りました。

第2図は先手の玉が5六にいて,後手の歩が5四に伸びています。これが得になるという判断の下,後手はこちらを選択したのでしょう。

僕が異変に気付いたのは,この局面に至ってからでした。

ここでは感情affectusの効用について語っているのですから,ここで原因causaというのも感情に関係するものであるということは前もって理解しておいてください。

最初の緊急事態宣言が解除され,2度目の緊急事態宣言が発出される間に,新型コロナウイルスの蔓延を防止するという観点だけに着目すれば,それを悪化させるであろうと予測される政策が施行されました。それが,旅行をすることや外食をすることを奨励する政策です。すでに説明したように,ウイルスというのはそれ自体で移動することができるものではなく,感染者を通して移動し,その感染者が未感染者に接触することによって増殖しまた蔓延していきます。したがって,人の移動を促進するような政策とか,人と人とが接触する機会を与えるようなことを奨励するような政策が,それ自体でみれば新型コロナウイルスが蔓延することを促進する危険性があるということは明白だといえます。

実際にこのような政策が採用されたことと,その後に新型コロナウイルスが蔓延し,再び緊急事態宣言を発出せざるを得なくなったということの間に,どの程度の因果関係があったかは不明です。ただ,実際にこれらの政策は中止されることになったのですから,少なくともそれが緊急事態宣言を発出するということと相容れないということ,いい換えれば両立し得ないということは,この政策を実施した政府も理解していたといえるでしょう。しかしそうであるならば,少なくとも2度目の緊急事態宣言を発出するにあたっては,旅行や外食を奨励するような政策について,それは誤りであったということを伝えなければならなかったのだと僕は思います。

ただし僕がここでいっているのは,そういう政策が誤りであったということではありませんし,誤りであったということを認めなければならなかったということではありません。ある政策が誤りであったか否かを一面的な角度から決定することはできないでしょうし,ですからそれが誤りであったということを認めなくても構いません。認めなくとも構わないのですが,表面上はそれが誤りであったと認めていると表象されるようにすることが重要だったということです。

おそらくその手は後手の読みにも無かったのだろうと思いますが,⑰-6の第1図で後手が指す手は☖9四同香しかありません。

取る一手だということは僕にも分かっていましたが,先手がここからどう指し進めるのかということは不明でした。

実戦の指し手は☗9一銀☖同王☗7三歩成です。

第2図となって,先手の指し手の意味を把握することができました。それは後手に馬を取る余裕を与えない手順で,後手玉に詰めろを掛けるということです。6でいったように,僕はまだ先手の勝ちだと思って観戦していて,その見解はこの時点でも変化がありませんでした。異変に気付くのはもう少し進んでからです。

第一部定理一六の意味は,神Deusの本性naturaの必然性necessitasに則するものであれば,どんなものであれ発生し,神の本性の必然性に反するものであれば,どんなものであっても発生しないということでした。発生するものは存在することになりますから,あるものが神の本性の必然性に則しているのなら,そのものは必然的にnecessario存在することになりますし,逆にあるものが神の本性の必然性に反しているのであれば,そうしたことは存在することが不可能なものであるということになります。神は自己原因causa suiなので必然的に存在するのですが,神の本性の必然性に合致するものについても,それと同じ意味において,必然的に存在するあるいは存在するようになるといわなければなりません、もっともこのことは,第一部定理二五備考で,神は自己原因であるといわれるのと同じ意味で万物の原因といわれるということから明らかでしょう。そこでいわれる万物とは,神の本性の必然性に合致しているものだけを対象としているということです。

もしも神の本性の必然性に合致するもののすべてを十全に理解することができれば,僕たちは何が必然的に存在し,また何は存在することが不可能であるのかということのすべてを十全に知ることができるでしょう。ですがこのことを人間の精神mens humanaに要求することはできないと僕は考えます。したがって,あるものが必然的に存在するかどうかは分からないということが人間にはあるのであって,また逆に,人間が知り得ないようなものが必然的に存在しているということもあるだろうと僕は考えています。

そうである以上は,第一部定理一六について,必然と不可能という反対概念だけによって説明するのでは不十分だといわれ得るでしょう。何となれば僕たちは何が必然的であるのかを十全に認識するcognoscereことができないがゆえに,混乱した観念idea inadaequataについてそれを肯定する意志作用volitioについても,それは不可能なのではなくて必然的であると強弁することもできないわけではないからです。そこで僕はこの種の問題についても解消するために,これとは異なった観点からの補足を加えておきます。それは思惟の様態cogitandi modiの実在的有entia realiaとはどのようなものであるのかという観点です。

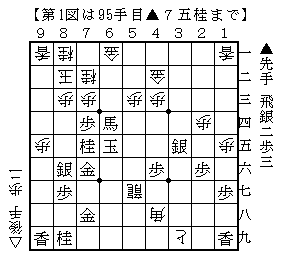

⑰-4から先手は⑰-5で示した手順に進めるべきだったのですが,考えた末にそれを逃しました。実際に指された手は☗9四桂です。

僕はAbemaの中継を視聴していましたから,先手の考慮中にどう指すのかを考えていました。しかしこの手は僕にはまったく思いついていない手でした。

実際にはこの手は悪手で,第1図を境にして後手が優勢になっています。現在のようにAIの評価値が出るのであれば僕にもそのことが即座に分かったでしょう。ですが当時はそれがありませんでしたから,この時点ではそのことが分かりませんでした。というよりこの手を見たときには,先手の勝ちになったのだろうと勘違いしたのです。それは次のような事情からです。

先手がそれなりに時間を使った末に,僕には思いついていない手が指されました。プロがそれだけ考えて僕には思い浮かばないような手を指したときには,勝ちを見つけたということだろうと想定するのです。とくに実際に指された手というのは,桂馬をただで捨ててしまう手だったので,なおのことこのときはそう思ったのです。

たぶんこの後だったと思いますが,先手が席を外したとき,考慮中の後手から「えー」という小さな声が上がりました。僕はその声の意味を,当時は後手も読んでいなかった手を指されたためだと思ったのですが,今から考えれば,これは自分が急に勝ちになったための驚きだったのかもしれません。

柏葉が指摘していること,すなわち,円の中には無限に多くのinfinita長方形があるけれど,それらすべての長方形が現実的に存在することは不可能であるということは,論理的には正当化することができます。

円の中には無限に多くの長方形があるのですが,このとき,たとえばAとBという長方形が現実的に存在すると仮定してみます。このとき,長方形Aと長方形Bの区別distinguereは様態的区別です。したがってこれらの長方形は数によって区別することが可能です。いい換えれば,この場合は円の中にふたつの長方形だけが現実的に存在しているということができます。ところでこのことは,円の中にある長方形が現実的に存在する場合には必ず妥当しなければなりません。つまりAとBのほかにCという長方形が現実的に存在するのであれば,CもまたAおよびBとは様態的に区別されるのですから,みっつの長方形があることになるのです。このようにして数をどんどん加えていって,最終的にすべての長方形が現実的に存在すると仮定するなら,それらの長方形は数によって示すことができるということになるでしょう。しかし,もしあるものの数を示すことができるのであるとすれば,そうしたものは有限finitumといわれなければなりません。したがってこの場合は有限個の長方形が円の中にあるといわなければならず,円の中に無限に多くの長方形があるという仮定に反します。いい換えれば,円の中に無限に多くの長方形があるということは,たとえばどんなに無際限に円の中の長方形が現実的に存在したとしても,他面からいえば,円の中にいくら無際限に多くの長方形を描いていったとしても,すべての長方形が現実的に存在するようになること,あるいはそれを描き切るということは不可能なのであって,さらにほかの長方形が現実的に存在し得るし,またほかの長方形を描くことができるという意味でなけれならないのです。

よって,柏葉の指摘が論理的に正しいということを僕は認めます。ただし,第二部定理八備考を読解するときに,この論理が有益であるかどうかということについては,僕は確信をもって同意することはできません。この比喩の意図は不明であるからです。

この将棋は僕が観戦を始めた時点で後手はあまり持ち時間が残っていなかったのですが,先手は時間を残していました。そして⑰-4の第2図(第1図となっていますが下図)で先手は時間を投入しました。結果的にこの局面が勝敗を分かちましたので,時間を投入したのは正しかったことになります。

今回は先手がどう指すべきだったのかを示しておきます。正着は☗7五桂。

馬取りを放置して桂馬を打ったわけですから後手は普通は☖6四桂と取ります。これに対しては☗7三歩成とし☖同桂の王手に☗7四玉とします。

この手順は局後の感想戦でも示され,変化はあるものの先手の勝ちと結論されました。

ただこの手順というのは,自玉を後手玉の攻めに使うというものですから,一歩間違えれば先手も危険になるわけで,選びにくい順であることも確かです。ということは,確かに1で示したように,この将棋は先手の方がよかったのですが,僕が思っていたほどは大きな差がついていなかったということになるでしょう。逆に僕はそのような勘違いをしていたために,この順を逃してもまだ少しの間は先手の方がよいものとして将棋を追っていくことになりました。

僕はスピノザの哲学に特徴的な考え方のひとつに,主体の排除というものがあると考えています。そこにはいくつかの意味があるのですが,そのうちのひとつに,十全な観念idea adaequataの主体subjectumを問うことは無意味であるという点があります。なぜなら,たとえば現実的にAという人間が存在するとして,このAの精神mensのうちにXの十全な観念があるとしましょう。このときこの観念は,第二部定理一一系により,Aの精神の本性essentiaを構成する限りでXの観念は神Deusのうちで十全である,と説明されます。つまりAの精神のうちにあるXの十全な観念の形相formaと,神のうちにあるXの十全な観念の形相は一致します。観念の形相が一致するというより,同一であるといっていいでしょう。そしてこのAというのは任意なのですから,このことはすべての人間の精神mens humanaに該当します。よってXの十全な観念は,どのような精神のうちにあるとしても同一です。このために,Xの十全な観念について考察する場合は,その観念がだれの精神のうちにあるかということを問う必要はありません。いい換えればある観念が十全な観念であるのなら,その十全な観念の主体がだれであるのかを問うことは無意味なのです。

このことから次のことが帰結しなければなりません。もしも神の観念idea Dei,つまり神を観念対象ideatumとした観念が十全な観念であるのなら,それはある人間の精神のうちにあろうと,神自身のうちにあろうと,同一の形相であるということです。ところが畠中の区分は,神のうちにある神の観念と,人間の精神のうちにある神の観念であるのですから,このふたつの観念は異なっているということになります。つまり畠中の区分は,主体の排除というスピノザの哲学を特徴づける考え方に反しているのではないかと思われます。しかしすでにいったように,僕はこの区分はこの区分で意義深いと考えています。いい換えれば,主体の排除に反するようにみえるのですが,無効な区分であるとは考えていません。そこでその理由を示していきます。

これを説明する前提として,神のうちには神自身の観念があり,また人間の精神のうちにも神の観念があるということを確定させておかなければなりません。