🌸 再生エネルギー電力2(「非対称規制」「容量市場」など)

⛳発送電分離のあとも残る電力市場の歪み

☆政府が再生エネルギーをいずれ主力電源化するといっている

*本気には見えない状態なので、民間事業者は投資に踏み切れない

*根本的な阻害要因は、電力市場の構造の歪みである

*根本的な阻害要因は、電力市場の構造の歪みである

☆電力市場では大手電力会社

*消費者向け小売りの地域独占を認められ、支配的な地位を占めてきた

☆大手電力会社は、原発や火力発電などに依存するビジネスモデル

☆大手電力会社は、原発や火力発電などに依存するビジネスモデル

*多くの大型施設を抱え、簡単に再生エネルギーに舵を切れない

☆新たな事業者が再生エネルギー発電に参入しようとすると

*市場を支配する大手電力会社に阻まれてしまうという構造

☆送電網への接続で不利な条件を押し付けられる等

*この構造が、再生エネルギーの導入拡大を阻んできた

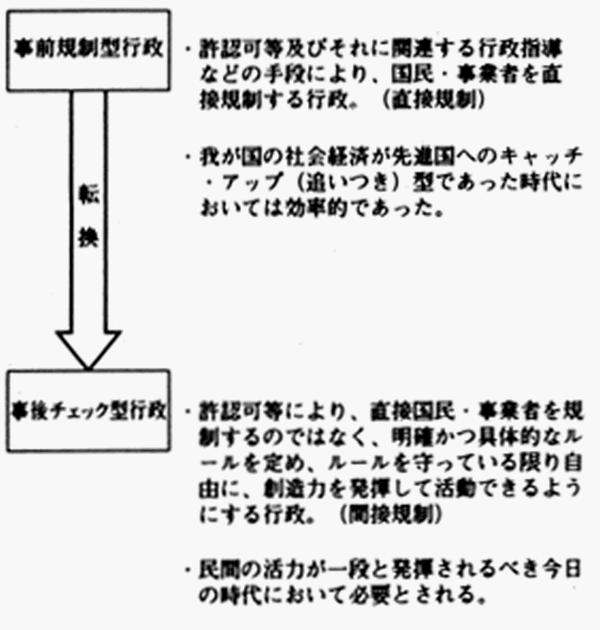

☆問題を解消するため政策は実施された

☆問題を解消するため政策は実施された

*小売りが自由化され、各家庭で電力会社を選べるようになった

*発送電分離も実施された

*大手電力会社は支配的な力を維持したまま

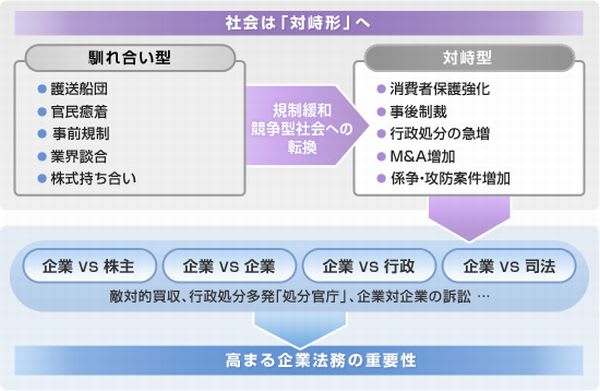

⛳電電公社の民営化後に行ったこと

☆大手電力会社による不当廉売などで

☆大手電力会社による不当廉売などで

*新規参入者を追い落とそうとする動きも見られた

*現在の状況では、健全な競争環境にはなっていない

*「規制改革」からすると、改革の未了を意味する

☆電電公社を民営化して通信自由化がなされた当時

*現在の状況では、健全な競争環境にはなっていない

*「規制改革」からすると、改革の未了を意味する

☆電電公社を民営化して通信自由化がなされた当時

*新規参入が可能でも独占状態が続いた

☆電電会社民営化では「非対称規制」を導入

*支配的事業者には特別な義務を課した

*市場メカニズムを実質的に機能させることを図った

*通信産業は大きく変貌した

*通信産業は大きく変貌した

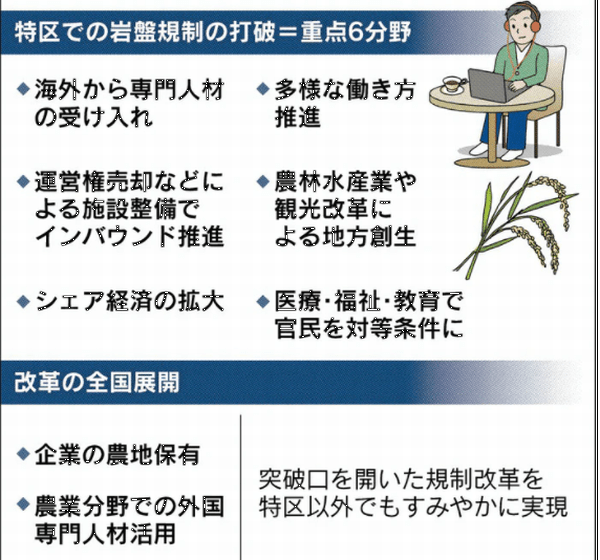

☆電力市場メカニズムが機能するような改革が必要である

*電力自由化を前進させ、市場の歪みの解消に取り組む必要

⛳「非対称規制」とは

☆事業者に応じて異なる規制をかけること

☆競争の促進を目的とする

☆市場を支配する大手事業者への規制に厳しく

☆新規参入者への規制を大幅に緩和するなど

⛳大手電力会社、新電力市場で得た1.6兆円も火力設備更新に

☆2020年夏に入札のなされた「容量市場」

*電力には、複数の市場があり、容量市場はその一つ

☆売り手の発電事業者が入札し、オークションが実施された

*異常な高値で約定され発電事業に約1.6兆円が渡る

*大手電力会社は発電と小売りを抱えているので何も困らない

*異常な高値で約定され発電事業に約1.6兆円が渡る

*大手電力会社は発電と小売りを抱えているので何も困らない

☆発電部門を有さない新電力会社

*異常な負担だけを強いられる

*大手電力会社の支配構造は、さらに強まりかねない

☆打撃を受ける新電力会社には

*再生エネルギーを主に扱う事業者も含まれる

☆約1.6兆円の相当部分の資金

*老朽化した火力発電の維持に充てられた

*二重二重に再生エネルギーの拡大とは逆行する動き

☆容量市場の問題は、電力市場の歪みが噴出した一例

☆容量市場の問題は、電力市場の歪みが噴出した一例

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『スガノミクス』

再生エネルギー電力2(「非対称規制」と「容量市場」など)

悪質「県外ナンバー狩り」いつまで続く

悪質「県外ナンバー狩り」いつまで続く 「和歌山県在住者です」確認書 2200件超え

「和歌山県在住者です」確認書 2200件超え