🌸『啓蒙への弁証法』16(世の中の仕組みを俯瞰する)

☆啓蒙は神話へ退化し、理性は野蛮に転じるのか

*近代進歩主義の破綻とともに生まれたナチズム

*啓蒙的理性が行き着く先がなぜファシズム

*啓蒙的理性が行き着く先がなぜファシズム

☆西欧文明の自己批判として

*神話やサドを論じアメリカ大衆文化や反ユダヤ主義批判

*今もその内容は精彩を放つ

☆著者、マックス・ホルクハイマーとテオドールアドルノ

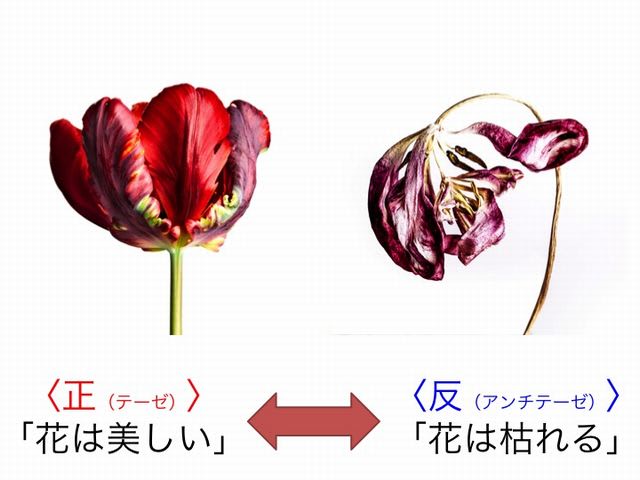

⛳『弁証法』とは物の考え方の一つの型

☆形式論理学が、「AはAである」という同一律を基本に置く

*「AでありかつAでない」という矛盾が起これば

*それは偽だとする

☆弁証法とは矛盾を偽だとは決めつけない

*物の対立・矛盾を通してその統一により

*一層高い境地に進むという、運動・発展の姿で考える見方

⛳『啓蒙の弁証法 哲学的断想』著者のプロフィール

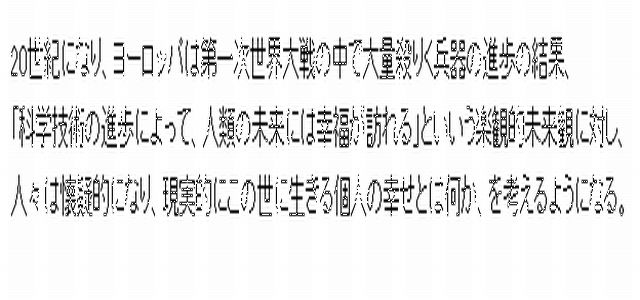

☆第一次世界大戦による疲弊、ドイツに新たな思想の潮流をもたらす

⛳『啓蒙の弁証法 哲学的断想』著者のプロフィール

☆第一次世界大戦による疲弊、ドイツに新たな思想の潮流をもたらす

*西洋文明の没落を予言した『西洋の没落』の大ブレイク

*これまで信じられていた単線的な近代進歩主義への批判

☆啓蒙の光の中を進んでいけば

*文明は進歩していくと信じられた時代は終わりを迎えようとしていた

☆流れの中で出てきたのが、フランクフルト学派の思想家たち

*ホルクハイマーがフランクフルトを拠点に活動した

*それにより、フランクフルト学派が生まれた

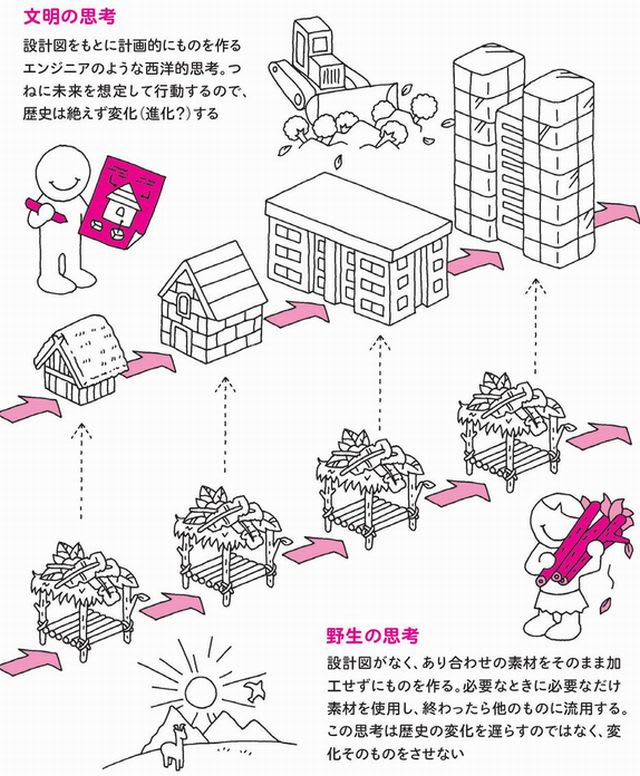

☆彼らは、近代進歩主義で切り刻まれたヨーロッパの体系知

☆彼らは、近代進歩主義で切り刻まれたヨーロッパの体系知

*構築しようと試みた

☆その時期ドイツではナチズムが台頭しヒットラー政権成立する

☆ホルクハイマーらフランクフルト学派の多くはユダヤ系だ

*彼らはアメリカに亡命せざるをえなかつた

☆第二次世界大戦中、亡命先のアメリカで執筆

*戦後の47年にアムステルダムで発表した

*2人の共著『啓蒙の弁証法 哲学的断想』

⛳『啓蒙の弁証法 哲学的断想』要約

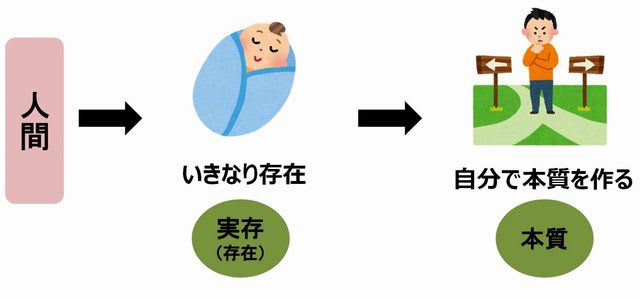

☆本書は、理性を基礎にしているはずの近代社会

☆なぜ、ナチズムのようなうな野蛮な現象を生み出したのか考察する

*なぜ啓蒙が神話へ退化してしまうのか

*なぜ理性が野蛮に転化してしまうのか

☆考察において興味深いのは、トーキーの登場

*思考よりも感情が先立つ内容がメディアにより展開され

*思考よりも感情が先立つ内容がメディアにより展開され

*大衆の扇動が可能になった

☆政治が大衆によつて消費されていく今の時代は、この地続きにある

⛳『啓蒙の弁証法 哲学的断想』著者の狙い

☆本書は、ナチス・ドイツヘの批判に終始している様に見えるが

☆本書は、ナチス・ドイツヘの批判に終始している様に見えるが

*根底には、アメリカヘの強い批判がある

☆アメリカ政府の検閲を意識して注意深く書かれている

☆本書では、表層的な自由と民主主義が行き着く先

*反知性的な全体主義への警鐘している

☆今の時代に読み直すべき1冊である

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

『啓蒙への弁証法』16(世の中の仕組みを俯瞰する)

(ネットより画像引用)