平日休の自宅運転会ネタから。

鉄コレ登場このかた、東の富士急行と並んでリリースが著しいのが西の高松琴平電鉄と言えます。

私自身は生憎高松に行った事がなく、当然琴電も乗っていないのですが、いい意味でチャラチャラしたところがない「地方都市の通勤電車」と言う趣は私には魅力的に映ります。

しかも主力車両の殆どが譲渡車でありながら、調達先が実に広範なため非常にバラエティ豊かな表情の電車が寄り集まっているのも大きな魅力です。

そこへ持ってきて、鉄コレでは第二弾の時から琴電の車両がラインナップされ、ブラインド・オープンのそれぞれのパッケージでかなりの種類がリリースされています。

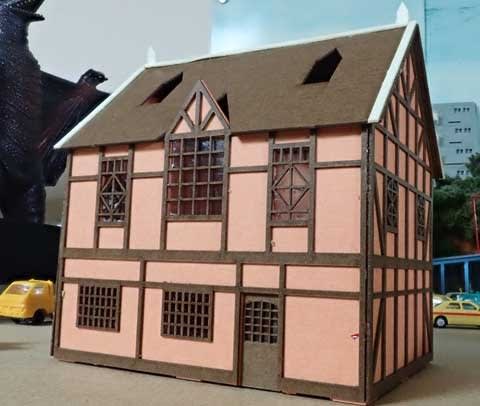

今回はその初期の鉄コレの仕様をミニSLレイアウトで走らせてみました。

思い出話になりますが、鉄コレの第二弾では琴電の車両は81・73・62の3種類がラインナップされ、第二弾の中では琴電だけが唯一複数の編成が楽しめました。

15M級の電車のこじんまりさ、旧型と近代型っぽい二つの編成のおかげでテーブルトップのエンドレスでも「私鉄の社長気分」が味わえるというお得さだったのです。

まあ、それも私が琴電に興味を持ったきっかけではあるのですが、実際にはもうひとつの要因もありました。

それは「最初に購入した62形が前面二枚窓の仕様だった」事です。私が狙っていたのは通常品の貫通扉付きの方だったのですが、思わぬ仕様違いには驚かされました。

実はこの62は私にとって「初めての鉄コレシークレット」だったのですが、おかげでもう一度鉄コレを買い直して通常品の62を入手したというおまけつきです。

その2両、元々同じ車両のビフォーアフターなのでツーショットも2連もあり得ないのですが、それがサラっと実現できてしまうのが模型の人徳という奴でしょう。

入線してから15年は経ち、動力も片側駆動の初期モデルですが、今回の運転ではどうにかこうにか動いてくれました。

鉄コレ登場このかた、東の富士急行と並んでリリースが著しいのが西の高松琴平電鉄と言えます。

私自身は生憎高松に行った事がなく、当然琴電も乗っていないのですが、いい意味でチャラチャラしたところがない「地方都市の通勤電車」と言う趣は私には魅力的に映ります。

しかも主力車両の殆どが譲渡車でありながら、調達先が実に広範なため非常にバラエティ豊かな表情の電車が寄り集まっているのも大きな魅力です。

そこへ持ってきて、鉄コレでは第二弾の時から琴電の車両がラインナップされ、ブラインド・オープンのそれぞれのパッケージでかなりの種類がリリースされています。

今回はその初期の鉄コレの仕様をミニSLレイアウトで走らせてみました。

思い出話になりますが、鉄コレの第二弾では琴電の車両は81・73・62の3種類がラインナップされ、第二弾の中では琴電だけが唯一複数の編成が楽しめました。

15M級の電車のこじんまりさ、旧型と近代型っぽい二つの編成のおかげでテーブルトップのエンドレスでも「私鉄の社長気分」が味わえるというお得さだったのです。

まあ、それも私が琴電に興味を持ったきっかけではあるのですが、実際にはもうひとつの要因もありました。

それは「最初に購入した62形が前面二枚窓の仕様だった」事です。私が狙っていたのは通常品の貫通扉付きの方だったのですが、思わぬ仕様違いには驚かされました。

実はこの62は私にとって「初めての鉄コレシークレット」だったのですが、おかげでもう一度鉄コレを買い直して通常品の62を入手したというおまけつきです。

その2両、元々同じ車両のビフォーアフターなのでツーショットも2連もあり得ないのですが、それがサラっと実現できてしまうのが模型の人徳という奴でしょう。

入線してから15年は経ち、動力も片側駆動の初期モデルですが、今回の運転ではどうにかこうにか動いてくれました。

つまりこれらの完成品を買うというのは「組み立てに関する手間に金を出している」側面が確かにあると思います。その一方で趣味の本質の一つに「お金を出して手間を買う」という面もあります(例えばバーベキューを楽しんでいる人たちを指して「そんな面倒な事をするくらいなら焼肉屋に行って食べた方がいいじゃんか」とはあまり言わないでしょう)

つまりこれらの完成品を買うというのは「組み立てに関する手間に金を出している」側面が確かにあると思います。その一方で趣味の本質の一つに「お金を出して手間を買う」という面もあります(例えばバーベキューを楽しんでいる人たちを指して「そんな面倒な事をするくらいなら焼肉屋に行って食べた方がいいじゃんか」とはあまり言わないでしょう)

このうち1000形のこのカラーリングは鉄コレでも出なかった奴なのですが数年前にGMの5000系ベースの改造車の出物を見つけていたものです(鉄コレとは主に窓周りの造形が異なる)

このうち1000形のこのカラーリングは鉄コレでも出なかった奴なのですが数年前にGMの5000系ベースの改造車の出物を見つけていたものです(鉄コレとは主に窓周りの造形が異なる)