先日の上京の収穫から

昨年最初で最後(そもそもここの探訪自体がまる2年ぶりですが)の「落合南長崎の聖地」

ビルの前の京急電車も相変わらず鎮座しているのに何かホッとします(笑)

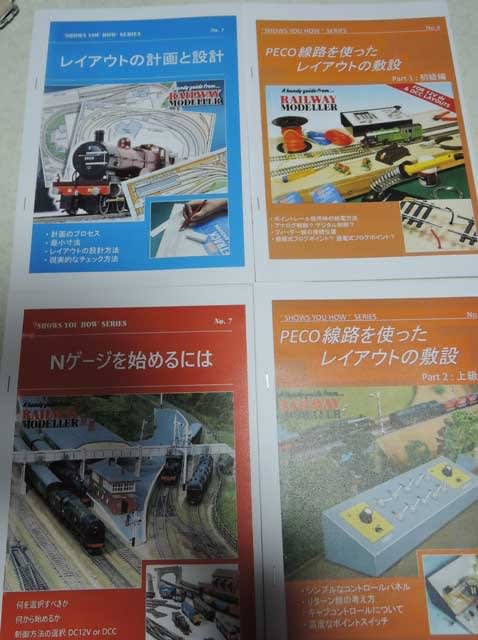

さて、今回ここで入手できたのはPecoのブックレットである「SHOWS YOU HOW SERIES」の何冊か。

本書は言わずと知れた世界的に有名なレールメーカーが、レイアウト製作の手引書として出版したものらしく、前回の探訪の折、わたしも何冊か購入しています。

今回も何冊か購入したのですが、実は前回購入時に買った奴もいくつかあったりします。

何故そんな真似をしたかと言いますと、

「同じブックレットの日本語訳がおまけに付いていたから」

これは全く有り難いです。

帰宅が早速読み返しましたが、わたしの拙すぎる英語能力で原書を読むのとは理解度が大違いです。

このブックレットは一冊あたり8P〜16P程度のボリュームなのですが、書かれている内容は「簡潔かつ直裁」なのに情報量が非常に多いのが特徴です。

ですから一度読み始めると一気に読み進められます。

一例を挙げるとレイアウトのプランニングひとつ取っても、内容は他の入門書と大差ないのですが本書の場合は表現が具体的で直截なので非常に説得力が感じられるのです。

レイアウトの製作で大切な「テーマの絞り込み」「シーナリィやトラックプランにおけるディフォルメの重要性」そして最も重要な「空想のプランと現実の設置条件をどう折り合わせるべきか(要するに「如何に大レイアウトをあきらめるかw)」について多くの示唆が与えられています。

更にそれが「具体的な線路の敷設方法」「配線のノウハウ」「DCC導入のポイント」と冊子毎に分けられているのですから一冊一冊は薄くともトータルでは結構なボリュームになります(それでも一部の入門書よりもはるかに薄いのですが)

これはおそらく、レイアウト先進国であるがゆえに歴史の長さ、ファン層の厚さから来る具体的な作例のサンプルが(失敗例も含めて)非常に多く蓄積されている事、それらの多くの作例から普遍的な法則が抽出されているが故の説得力ではないかと思われます。

ですから、どうかすると「書籍として出ている入門書の大概の奴よりもわかりやすいかもしれない」

前回紹介した KATOのSTEAM本と一緒に読むとレイアウト製作に必要な心構えが身につくであろう事は間違いないと思います。

ここで直接内容に触れるのは差し控えますが、中にはレイアウトの経験者が今読んでも「目から鱗」みたいに感じる部分がひとつやふたつは出て来るのではないでしょうか。

しかもお値段は一冊あたり200円弱。これはお得と言っていいでしょう。

強いて難をあげれば「直訳そのものの和訳が生硬な読み口でビギナーにややとっつきにくく感じるかもしれないところ」でしょうか。

また、和訳の部分はカラーコピー構成なので図版の鮮明度が劣るため、原語版と対照した方が楽しめます。