「1億総中流時代」といわれて、ほとんどの人が”豊かな社会”を享受するといわれた時期がかつてあった。

多くの人が”中流”で、そんな時代が続くと思われていた。

でも、今は、中流から下層に移行するケースが増えている社会。

しかも、働き盛り世代で生活保護に頼らざるを得ない人たちが増えているのも特徴。

言葉を換えれば、”広がる格差”。

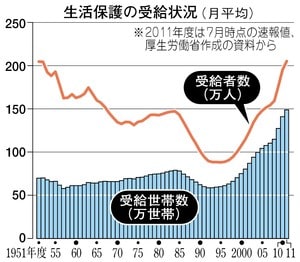

昨日9日の厚生労働省が生活保護に関するデータを公表した。

まず同省のデータを見ておく。

でも、特徴が分かりにくい表。

そこで、報道記事の分かりやすい図も見る。

報道の見出し

今年7月の全国の生活保護受給者について、

「60年ぶりに過去最多を更新 戦後初めて205万人を上回る」(FNN)

2010年度の生活保護受給世帯について、

「月平均で141万49世帯となり、10年連続で過去最多を更新した」(朝日)

「生活保護:中年層急増 自立意欲にハードル」(毎日)

その他の記事の見出しを見るだけでも、事態の深刻さが伝わる。

にもかかわらず、”格差”に無頓着な人たちがいるのは、はがゆい。

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●厚生労働省 公式ページ / 福祉行政報告例(平成23年7月分概数)

福祉行政報告例(平成23年7月分概数)

1.報告の目的

福祉行政報告例は、生活保護・身体障害者福祉・児童福祉等社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

2.結果の概要

結果の概要 [162KB] 図表データのダウンロード [414KB] 3.都道府県別統計表

都道府県別統計表 [139KB] 統計表1 生活保護の被保護世帯数及び実人員

統計表2 生活保護の種類別にみた扶助人員

統計表3 障害児福祉手当等受給者の状況

統計表4 特別児童扶養手当受給者の状況

統計表5 保育所の状況

統計表6 児童扶養手当受給者の状況

4.用語の解説用語の解説 [121KB] 5.利用上の注意

表章記号の規約は以下のとおりである。

計数のない場合

-

統計項目のありえない場合

・

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合

…

【照会先】厚生労働省大臣官房統計情報部

|

●生活保護205万人 終戦後の混乱期超える

東京 2011年11月9日

厚生労働省は九日、全国で生活保護を受給している人が今年七月時点で二百五万四百九十五人となり、過去最多を記録したと発表した。これまでは一九五一年度(月平均)の二百四万六千六百四十六人が戦後の混乱の余波で最も多かったが、長引く景気低迷の影響で六十年ぶりに記録を更新した。

二〇〇八年秋のリーマン・ショックを機に失業者の受給で激増し始め、ことし三月に二百万人を突破していた。高齢化に加え、東日本大震災や欧州経済危機などの影響で今後も増えるとみられる。

厚労省によると七月は六月から八千九百三人増加。世帯数では百四十八万六千三百四十一世帯(前月比六千七百三十世帯増)で最多を更新し続けている。

九日の発表で生活保護の受給者数が過去最多を記録した背景には、雇用環境の悪化で働き盛りの世代が職を失い、多くが「働きたくても働けない」状態を余儀なくされている事情がある。東日本大震災などの影響で、事態はより深刻化する可能性もある。

従来、生活保護受給は高齢者が大半を占め、働き盛り世代は少数だった。様相を変えたのは二〇〇八年秋のリーマン・ショック。同年末には都心に「年越し派遣村」が現れたほどだ。以降、働ける年齢層の「その他世帯」が一気に増え、〇七年度から二倍以上に拡大した。

だが労働市場は狭まるばかり。有効求人倍率は〇七年度平均の一・〇二倍から〇九年度は〇・四五倍に低下した。政府が今年十月に始めた「求職者支援制度」は職業訓練を通じ就労に結び付ける試みだが、これほど雇用が低迷すると実効性に疑問符も付く。

もちろん高齢者の貧困防止も大切だ。年金、医療を含め社会保障全体の機能強化が求められる。

●生活保護、過去最多205万人=7月、不況や高齢化で-厚労省

時事。(2011/11/09-11:13)

厚生労働省は9日、今年7月に生活保護を受けた人が前月比8903人増の205万495人に上り、集計が始まった1951年度以降で過去最多になったと発表した。景気悪化や雇用の非正規化に伴う失業、高齢化の進展が主な要因で、国や自治体の支援の在り方が改めて問われそうだ。 厚生労働省は9日、今年7月に生活保護を受けた人が前月比8903人増の205万495人に上り、集計が始まった1951年度以降で過去最多になったと発表した。景気悪化や雇用の非正規化に伴う失業、高齢化の進展が主な要因で、国や自治体の支援の在り方が改めて問われそうだ。

受給者数がこれまで最も多かったのは戦後の混乱が続いていた51年度の204万6646人(月平均)。経済成長とともに徐々に減少し、95年度に88万2229人(同)まで減った。その後、不況により受給者数は増加に転じ、2008年のリーマン・ショックを引き金に急増した。

●生活保護:最多205万人 働ける世帯、10年で4倍

毎日新聞 2011年11月9日 東京夕刊

厚生労働省は9日、7月時点の全国の生活保護受給者が205万495人だったと発表した。6月より8903人増え、戦後の混乱が残る1951年度の204万6646人(月平均)を上回り60年ぶりに過去最多を更新した。景気低迷や高齢化の影響で増加傾向に歯止めがかからず、東日本大震災の被災者の雇用状況が改善されなければ、さらに膨らむ可能性がある。

受給者数が200万人を突破したのは5カ月連続。長期的には景気の波に伴って変動し、95年度の88万2229人(同)を底に増加を続けている。08年秋のリーマン・ショックが派遣切りなどさらなる雇用状況の悪化を招き、受給者数は急増。無年金や、年金だけで暮らせない高齢者の増加に加え、働く能力がある稼働年齢層の受給も増えている。

受給世帯数は148万6341世帯。世帯類型別では65歳以上の「高齢者世帯」が63万527世帯で全体の42%を占めた。「傷病・障害者世帯」は48万6729世帯、「母子世帯」は11万2011世帯。働ける年齢層を含む「その他の世帯」は25万1176世帯で17%を占め、10年前に比べると4倍に増えた。

都道府県別の受給者数は、大阪府29万4902人▽東京都27万2757人。市区町村では大阪市が15万1097人と突出して多く、大都市では札幌市6万8116人▽横浜市6万6691人▽神戸市4万7365人▽京都市4万5705人▽名古屋市4万5518人--と続く。

一方、東日本大震災の被災を理由に、9月までに保護の受給を開始した世帯は全国で939世帯。義援金や補償金など生活資金が底をつき、被災地での失業給付が来年1月に切れると増加することが懸念されている。【石川隆宣】

●クローズアップ2011:生活保護、最多205万人 改革進まず、財政圧迫

毎日新聞 2011年11月10日 東京朝刊

◇地方、負担減が悲願 協議に「溝」、政府意向に阻まれ

7月の生活保護受給者数が205万495人となり、戦後の混乱期だった1951年度の月平均204万6646人を超えて過去最多となった。受給者の急増で10年度の給付費は3兆4000億円に達し、その4分の1を受け持つ自治体財政を圧迫している。給付抑制を目指し、国と地方は5月から協議を進めてきた。それでも手法を巡って折り合えず、抜本改革の機運はしぼみつつある。【石川隆宣、平野光芳、鈴木直】

9日午前に集まった民主党の生活保護ワーキングチーム(WT)。制度改革の進捗(しんちょく)状況に関し、座長の梅村聡参院議員は「国と地方には溝を埋める努力をしてもらっている」と言わざるを得なかった。「溝」とは、現場を抱え、急進的改革もやむを得ないという地方側と現実的解決策を模索する厚生労働省側の思惑の違いだ。

全国最多の15万人、18人に1人が受給者の大阪市。保護費が一般会計の17%を占め、その半分は医療扶助だ。同扶助には患者の自己負担がなく、不正請求の温床ともされる。同市の実態調査では、報酬の高い「往診」が多く、「通院」させていれば費用が6分の1以下で済んでいた歯科もあった。無料で処方された向精神薬を転売する受給者も相次ぐ。

そこで同市は厚労省との協議で「医療費への一部自己負担導入」を提案した。また政令市の市長会などは、働ける世代の人の受給に期限を設け、自立を促す「有期保護」に改めるよう求めている。

ところが厚労省は煮え切らない。9日の民主党WTでも「生活保護は最後のセーフティーネット。外せば死が待つ」(長妻昭元厚労相)といった指摘が出るなど、給付削減には敏感な同党に配慮せざるを得ないからだ。このため、10月から恒久化した、月10万円の生活費支給と無料の職業訓練をセットにした「求職者支援制度」の活用を訴える。

両者の意向がぶつかったのが、8月31日の実務者協議。「相当数が生活保護にならなくて済む」。求職者支援制度をPRした厚労省に対し、地方側は「わずか10万円なら生活保護に流れる」「就労意欲のある人をすべて受け入れられるのか」と疑問を投げかけた。同省は「現時点でこれ以上できることはない」と突っぱねた。

当初、8月末は「改革案をまとめる期限」としていたが、流れた。それから約2カ月。厚労省の硬い姿勢に、地方側にも「60年変わらなかった制度を一気に変えるのは難しい」(担当者)と諦めムードが漂う。今月4日の協議は、過剰診療の疑い事例を市町村が把握できる仕組みなど運用面の議論にとどまった。

◇「働ける世代」失職が急増

「蓄えもなく老後が不安」。滋賀県長浜市で1人暮らしをする上野宗貴さん(47)は、今年8月、生活保護を抜けた。が、工場で派遣社員として週5日、フルタイムで夜勤をしても月給は15万円に満たない。リーマン・ショック後の09年2月に失職し、失業手当を受けた後、約1年半生活保護を受けた。「非正規はこりごり」。そう思うが、また正社員の職は見つからなかった。

近年の保護費の急増に拍車をかけているのは、高齢化に加え、「働ける世代」の増加だ。00年度の受給世帯の割合は▽高齢者45・5%▽母子8・4%▽傷病・障害者38・7%▽その他7・4%。それが10年度は傷病・障害者は33・0%に減る一方、その他は16・1%に増えた。「その他世帯」には「働ける人」が相当数含まれるとみられている。

かつて市町村の窓口では申請を受け付けない「水際作戦」が横行した。だが、07年に北九州市の男性(当時52歳)が日記に「おにぎりが食べたい」と書き残して餓死するといったことが続き、厚労省は08年3月、「申請権の侵害が疑われることのないように」との通知を自治体に出した。「これで一気にハードルが下がり」(首都圏のケースワーカー)受給が急増したという。

一方、90年代の労働分野の規制緩和により、以前は全労働者の2割未満だった非正規雇用労働者が、00年代後半には3分の1を超えた。厚労省の通知から半年後の08年9月にはリーマン・ショックが起き、「派遣切り」が社会問題化する。保護費支給の基準緩和で広がった門戸に、失業者がなだれ込んだ。

「働ける世代」の救済策として、厚労省は求職者支援制度をはじめとする就労支援の必要性を口にする。保護を受けず正社員になれば、税なども払うので1人当たり9000万~1億6000万円の財政効果があるという。しかし、10年度に保護から抜け出たのは支援を受けた受給者の6・2%に過ぎない。「その他世帯」の平均受給期間は4年8カ月(09年度)に及ぶ。

さらに、東日本大震災の被災地では特例で延長した失業給付も来年1月に切れる。生活保護受給者の一層の増加も予想されている。

◇自立促す仕組み/就労の場を

生活保護に詳しい識者に制度をどう変えるといいかを聞いた。

鈴木亘・学習院大教授(社会保障論)は「働ける人はなるべく早く自立してもらう仕組みが必要」と指摘する。「保護や貸し付けの拡充は単なるばらまき」と批判し、受給中に収入があればその分、保護費が減額される現行制度の見直しを提案する。「現在は自立した途端に生活水準が下がる。自立時に受け取ることを条件に受給中に働いた分の賃金を公的機関が預かる仕組みなど、抜本的なアイデアが必要だ」と話す。

京都市のケースワーカーの経験もある吉永純・花園大教授(公的扶助論)は「そもそも90万人分の仕事が足りないのに『怠けて保護を受けている』というのはゆがんだ見方だ」と言う。「粘り強い寄り添い型の支援こそが必要」と訴え、行政とNPOが連携し、地域を支える仕事を生み出して生活保護と就労をつなぐ「中間的な就労の場」を作り、受給者の自立への意欲を高めることも重要だとしている。

●10年連続で最多更新=10年度の生活保護世帯数―厚労省

朝日 2011年11月9日19時6分

2010年度の生活保護受給世帯が月平均で141万49世帯となり、10年連続で過去最多を更新したことが9日、厚生労働省の福祉行政報告例で分かった。前年度に比べ13万5818世帯(10.7%)増で、増加率は2年連続で10%を超えた。生活保護の開始理由は、「収入の減少・喪失」が29.6%で最も多かった。

世帯類型別では長引く不況の影響を反映し、現役世代の失業者を含む「その他世帯」が前年度比32.2%増の22万7407世帯と大きく伸びた。このほか、「高齢者世帯」が7.2%増の60万3540世帯、「障害者・傷病者世帯」が6.8%増の46万5540世帯、「母子世帯」が9.2%増の10万8794世帯だった。 [時事通信社]

● 生活保護:中年層急増 自立意欲にハードル 受給告げると企業の態度一変

毎日新聞 2011年11月9日 東京夕刊

◇就労支援で脱却、わずか6%

生活保護の受給者数が過去最多になった。背景には働く能力のある中年層の急増があるが、失業してひとたび保護を受けると、意欲があっても再就職のハードルは高い。東京23区で最多の約2万5000人が受給する足立区で、現状を追った。【石川隆宣】

10月末。中高年の受給者を対象にした区の就職面接会が開かれた。専門家による面接研修などをセットにした全国初の取り組みで、8月に続き2回目。32歳から63歳までの36人が参加し、14社が面接を行った。警備や清掃、タクシー、建設関係の職が多い。

「自分は中間層だと思っていた。生活保護という制度があるのも知らなかった」。エントリーシートの書き方を真剣に聞いていた男性(49)は受給して2年が過ぎた。大学の工学部を卒業し、外資系企業でシステムエンジニアとして働いた。一時は年収が800万円あったが、会社は国内から撤退。派遣で働き始め、08年秋のリーマン・ショックを機に収入が途絶えた。車いす生活の父親もおり、賃貸住宅の立ち退きを迫られた時、生活保護を知って申請した。

これまで70社に応募し、すべて不採用。短期のアルバイトでつなぎながら職種を広げて探すが、保証人がいないことや年齢がネックになっている。面接で「生活保護を受けている」と告げると、相手の態度が変わることもあるという。今回の研修には、すがるような気持ちで臨んだが、すぐには決まらず、パート職の2次面接を待つ段階だ。

元コンビニ店員の30代男性は「いくらバイトしても自立できる収入にはならない。その上、収入分が保護費から引かれるので、意欲が薄れそうになる」と言う。交通事故で足にけがをして店を辞めた。この日の面接会では事務職に申し込んだが「未経験の人を育てる余裕はない」とやんわり断られた。

会場にブースを設けたタクシー会社は「予想以上に良い人材がそろっていた」と驚いた。しかし、参加企業はなかなか集まらない。「生活保護受給者というだけで敬遠されるのだろうか」と区の担当者は嘆く。

福岡県出身の男性(52)は塗装業を営み5人の従業員を雇っていたが、不況で受注が減り廃業。ホームレスも経験した。「生活保護のおかげでどん底から抜け出せた。同時に後ろめたい気持ちもある。仕事を見つけて自立したいのに」

8月の研修には59人が参加したが、本採用は1人。今回は当日中に就職が決まった人はゼロだった。足立区の高橋秀幸・自立支援課長は「就労にはきめ細かな支援が必要だが、保護の新規申請手続きに追われ、現場は手いっぱい」と話す。

面接訓練などの就労支援は各地で行われている。厚生労働省によると、昨年度支援を受けた受給者は全国で8万8631人いるが、このうち職を得られたのは35%、生活保護から抜け出せた人は6%にとどまる。

埼玉県で生活困窮者を支援するNPO法人「ほっとプラス」の藤田孝典・代表理事は「雇用がなく格差と貧困が広がる現状で、自立できる収入を得られない人が多いのは当然。行政は仕事おこしや専門家によるマンツーマン支援の体制づくりを急ぐとともに、生活保護を受給しながら働く道をもっと積極的に認めていくべきだ」と訴える。

●生活保護急増 多角的に社会保障の安全網を(11月10日付・読売社説)

(2011年11月10日01時20分 読売新聞)

長引く不況や社会の高齢化により、生活保護を受けている人が205万人を超えた。戦後の混乱期を上回り、過去最多である。深刻な状況だ。

生活保護制度は、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るためのセーフティーネット(安全網)である。地域や世帯構成によって定められた「最低生活費」より収入が低い場合、不足分が支給される仕組みだ。

高度成長とともに減少していた生活保護の受給者数は、経済危機が深刻化した1990年代後半から増加に転じた。

特に注目されるのは、働き盛りと見られる受給者の増加だ。

高齢や病気、障害といった理由がないのに保護を受けている受給世帯は、10年前の7%から現在は16%に急増している。

近年は雇用保険に未加入の非正規労働者が、失業によって一気に生活保護になるケースが多い。

景気回復による雇用状況の好転を待ってはいられない。生活保護に至らないようにするための方策を立てる必要がある。

10月から、雇用保険が適用されない人を対象に、職業訓練中の生活費を支給する「求職者支援制度」がスタートした。介護資格の取得など実践的な技能を身に着けることで、失業者の再起を促す。

この制度に実効性を持たせることが肝心だ。実施主体のハローワークは、自治体の福祉窓口と連携し、しっかりとした制度を築いてもらいたい。

生活保護が増加する、もう一つの背景は高齢化だ。

独り暮らしで頼る人がいないまま、困窮するお年寄りが増えている。低年金・無年金の人は生活保護を申請するしかない。こうした高齢者には一定額の最低保障年金を支給するなど、年金改革で救済することを検討すべきだ。

今年度の生活保護給付は過去最大の3・4兆円に上る見通しで、財政を圧迫している。生活保護の負担がこれほど膨らむのは、雇用や最低賃金、年金や医療・福祉など、現行制度にさまざまな不備や綻びがあるからだろう。

手直しするには相当大きな財源が要る。そのためにも、社会保障と税の一体改革の実現を急がねばならない。

生活保護制度に対する信頼を守ることも重要だ。受給者を手助けする名目で生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」や、経済力があるのに保護を受ける不正受給などを許さぬよう、自治体の厳しい監視が不可欠である。

●生活保護受給者、全国最多は大阪市15万人

[ 11/9 18:49 読売テレビ] (大阪府)

■ 厚生労働省は9日、全国の生活保護受給者の数が205万人を超え過去最多となったと発表したが、自治体別の受給者数で全国最多は大阪市で15万人を超えた。特に、浪速区では人口の10人に1人、さらに西成区では4人に1人が受給者となっている。大阪市によると生活保護受給者数は20年ほど前から年々増加、現在では市の一般会計予算の17%を保護費が占めるなど深刻な問題になっている。

| Trackback ( )

|