今年は、教育勅語が渙発(かんぱつ)されて、130年。

全国津々浦々の神社で教育勅語記念祭が行われているとのこと。

教育勅語は、日本史の授業でちょこっと学んだだけでした。

「朕オモフニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ・・・」という有名なフレーズで始まる教育勅語。

戦前の日本国民は、全員が暗唱させられていたそうです。

130年前と言えば、1890年。

欧米列強の植民地化という脅威の中、明治維新を起こし、不平等条約を解き、世界の一等国入りを目指した大日本帝国。

富国強兵を進め、独立国として「坂の上の雲」を目指した頃に出された教育勅語。

強い兵隊、真面目な農民、勤勉なサラリーパースンを育てるために打ち出された国家方針です。

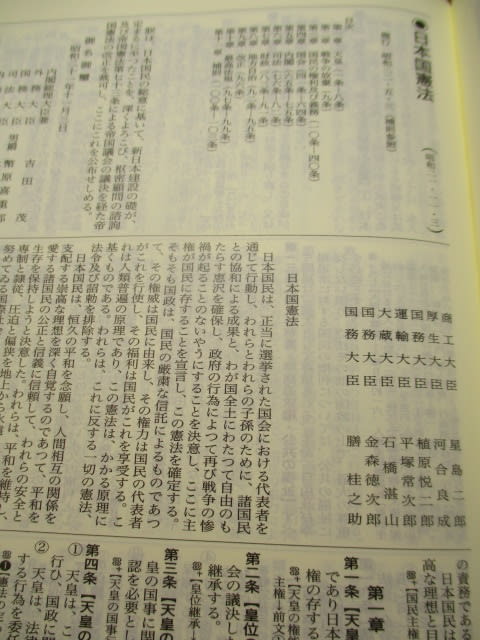

第二次世界大戦で300万人の日本人の生命を失い、国土は焼け野原・・・教育勅語や帝国憲法、武士道などは、全て軍国主義的なものとして、進駐軍により廃棄されました。

でも、教育勅語を素直に読んでみると、ほとんど消えかけた日本人の徳性、ルールが的確に並んでいるように思えます。

教育勅語 12の徳目

1 孝行・・・親に孝行を尽くしましょう

2 友愛・・・兄弟、姉妹は仲良くしましょう

3 夫婦ノ輪・・・夫婦はいつも仲睦まじくしましょう

4 朋友ノ信・・・友達はお互いに信じあって付き合いましょう

5 謙遜・・・自分の言動を慎みましょう

6 博愛・・・広くすべての人に愛の手をさしのべましょう

7 修学習業・・・勉学に励み、職業を身につけましょう

8 知能啓発・・・知能を養い、才能を伸ばしましょう

9 徳器成就・・・人格の向上につとめましょう

10 公益世務・・・広く世の中の人々や社会のためになる仕事にはげみましょう

11 遵法・・・法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう

12 義勇・・・正しい勇気をもって国のために真心を尽くしましょう

現在の文部行政の知識至上主義の抽象的な教育の方向性と比べると、教育勅語の目指す教育目標は明確です。

ちょっと論語を読んでいるような錯覚を覚えますが、東洋思想が通底しているのでしょう。

「12 義勇」が、少し右寄りの感じがしますが、これとて、日本人としての当たり前のこと。

サムライJAPANの戦いに熱くなりますし、オリンピック・パラリンピックでも日本人選手を熱烈応援します。

J.F.ケネディ大統領の演説「国が何をしてくれるかを問うより、自分が国のために何が出来るかを問え」を想起させます。

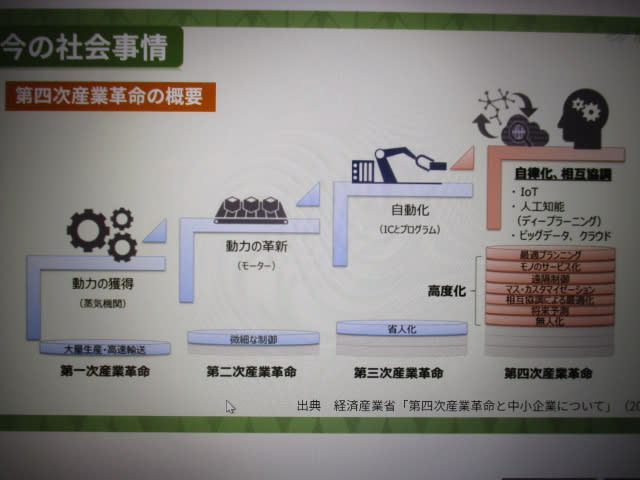

現在、世界的にポピュリズム、ナショナリズムが蔓延しています。

トランプ大統領誕生、ブリグジット(英国離脱)、中華思想台頭・・・。

デカップリング、右傾化も進んでいるように思います。

資本主義の限界も見え始めた世界経済。

そこを襲った新型コロナウイルス・・・国際社会は大きな変動に直面しています。

日本でも、理不尽な殺人事件やあおり運転、金権政治や社会規範を損なうような事件が日々のニュースで報道されています。

「自分のこと」、「今だけ」、「金のこと」しか考えられなくなった、この国。

日本人として、道徳や徳育、リベラルアーツを考えなければならない時を迎えていると思います。

今は亡き父からは「卑怯なことはするな」「人様に迷惑をかけるな」という教えを様々な場面で受けました。

戦前の教育を受けた父親は、少し右寄り・・・「ナショナリズムはインターナショナリズムに通じる(日本人の徳性がなければ国際人にはなれない)」と言っていました。

教育勅語や武士道は、過去のものとなってしまいましたが、心の隅にしっかり刻んで日々を過ごしたいと思います。