本書は、そういう著者の思索を、デイケアでの様々な出来事と重ね合わせて辿っていく。全体としては、著者の「成長物語」にもなっており前向きなのだが、最終章だけはデイケアの「ダークサイド」について論じており、トーンが違う。

本書に登場するメンバー(デイケアに来る人たち)について「私のさまざまな臨床体験を断片化し、改変し、新しく再構成した(p.345)」と著者は記し、また「この本の体裁は物語とかエッセイに見えるかもしれないけど、僕はね、これをガクジュツ書のつもりで書いてます(p.268)」とも述べるが、メンバーや同僚と著者のやり取りは実に生き生きとして「物語」として魅力的である。

いくつかの引用。

「心の深い部分に触れることが、いつでも良きことだとは限らない。(p.49)」

「自立を良しとする社会では、依存していることそのものが見えにくくなってしまうから、依存を満たす仕事の価値が低く見積もられてしまうのだ。(p.107)」

「人は本当に依存しているとき、自分が依存していることに気がつかない。(p.114)」

「この本は精神科デイケアを舞台にしたお話ではあるのだけど……これはケアしたりされたりしながら生きている人たちについてのお話……そう、それは『みんな』の話だと思うのだ。(p.347)」

それにしても、「生き延び」るために、同僚にICレコーダーを貸したり贈ったりする必要がある職場っていったいどういう職場なのだ。「僕のいたデイケアが……ブラックデイケアであったというわけではない(p.305)」と著者はわざわざ書くのだが。

ケアとセラピーの比較表(P277)にある、ケア:風景、セラピー:物語をみると、

東畑さんが、デイケアの風景を観ながら、物語を語ってくれて..."「ケアとセラピー」

は成分のようなものです。誰かを援助しようとするとき、それはつねに両方あります"

を実際にやってみせてくれていることがわかります。

ケアは「ニーズに応えること」、セラピーは「ニーズを変更すること」...ここなどは、

しっかり本質を教えてくれていると思います。

考えさせてもらって、勉強させてもらいました。

内容紹介

「ただ居るだけ」と「それでいいのか?」をめぐる

感動のスペクタクル学術書!

京大出の心理学ハカセは悪戦苦闘の職探しの末、ようやく沖縄の精神科デイケア施設に職を得た。

しかし、「セラピーをするんだ!」と勇躍飛び込んだそこは、あらゆる価値が反転するふしぎの国だった――。

ケアとセラピーの価値について究極まで考え抜かれた本書は、同時に、人生の一時期を共に生きたメンバーさんやスタッフたちとの熱き友情物語でもあります。

一言でいえば、涙あり笑いあり出血(!)ありの、大感動スペクタクル学術書!

難しいことを難しく説明するのは簡単だが(いや多分前提として頭が良くないとダメでしょうが)、本当はとても難しいことを面白く表現するのというのは難しいですよね。本著はそれに成功しているのですね。面白かった。書いてくれてありがとうございました。

読む前は、え?なんですと?京大大学院卒?高学歴で頭良すぎてスパイラル起こしちゃってんじゃないのか?大丈夫なのぉと、偏見とひがみと先入観で懐疑満載でしたが、読み終わってみれば、嘘くさいハッピーエンドでお茶を濁されることなく、一緒に四年間働いてきたデイケアの同僚だったような気分にさせてもらった。そして考えさせられた。何か友との別れの虚無感のような、疲労感と爽快感と。筆者が成長した物語なので一緒に成長した気持ちになれる。だから爽やかな後味なんだろう。

そっか、河合隼雄先生の門下生ということか、見直したぜ。いえごめんなさい、お見それしました。

円環的な時を筆者と共有できて良かった。

うん、超頭のいい理想に燃える人が理想と現実を知り現場で傷つき疲労困憊し、それを恐れずに言葉にしてくれた。ありがとう。

そしてとても大事なことをこういう風に面白く読み手に受け止めやすく書いてくれたおかげで、受け止めるだけじゃなく、頭で理解するだけじゃなく、自分自身の言葉で語れる人も増えてくるんじゃないかな。そうすると、いずれここで書かれている『いる』を支えることというか、人同士の関わり…、集まり、つながり、意味、意義、そんなものの概念に対して意識改革が起こったりして。『いる』ことの本質がみんな共有できる感覚になっていけば、今は見えづらいそれが、いつか形をとり、チカラを持ち、いつの日か『会計の声』に対抗しうる何かになるかもしれない、……ならないかもしれない。

昔、デイで働き2年間で退職した酸っぱい経験を思い出した。あれは何だったのか未だ総括できていない私にはとてもとても必要な一冊でした。

セラピーで身を立てようと意気込んで沖縄にやってきた著者が、勤務先でデイケアに出会い、「ただ、いる、だけ」というあり方に戸惑いながらもその意味を探求していくプロセスが、物語のようにして紡がれていきます。

著者の体験の記述と、それがどうして起こったのかを考える省察とのバランスが絶妙だと思いました。

たとえば、突如勃発したメンバー同士のトラブル(事件!)に際し、著者がビビッて動けなかった、というシーンは印象的です。

著者は看護師の迅速な対応を見て自身のチキンな性格を嘆き、それだけでは終わらず看護師と心理職との専門性の違いを知的に考察してみるものの、やっぱり割り切れずに「ケア」とは何なのかと悩んでいく…というように、生々しい体験と論理的思考とが行ったりきたりする描写がダイナミックで、読んでいて引き込まれました。

最終盤は意外な方向に論が展開し、そこが非常に刺激的で、考えさせられました

てっきり「ケア」の意義や重要性を提示して、同じように戸惑っている在野の数多の心理職に支持と勇気を与えるような結びかなーと思いながら読んでいたのですが、良い意味で裏切られました。著者の視点は、臨床心理学だけでなく、広く社会に開かれています。

出版社からのコメント

主人公の若き心理士は、ようやく見つけたデイケアの職場で、上司からいきなり「トンちゃん」と命名され、こう言われた。

「とりあえず座っといて」

座ってみる……。凪の時間……。

トンちゃんは1分と間が持たない。そこで隣で新聞を読みふけっているおばさんに話しかけてみた。

「あの……何を読んでおられるんですか?」

「新聞だけど」

そりゃそうだ、見りゃわかる。

「……なんか面白いことありますか」

「別に。ただのスポーツ新聞だけど」

「……ですよね」

心理学ハカセの専門性ははかなく砕け散った。

しかし、甲子園に出た興南高校をテレビで一緒に応援したり、朝夕ハイエースでメンバーさんを送迎したり、レクの時間に一生分のトランプをすることによって、やがて「ただ居るだけ」の価値を見出していく。

それにしても、なぜこの「ただ居るだけ」の価値が人々に伝わらないのだろうか。

トンちゃんは、「居場所」「暇と退屈」「愛の労働」「事件」「遊び」「中動態」「会計」「資本主義」などの概念を足がかり、探求を始めた。

この探求の旅は、彼自身の一身上の変化とともに、意外な方向に転換する。なぜこの「善きケア」がときにブラック化していくのか、という問いが彼を衝き動かしたのだ。

一般社会で居づらい人たちのためのアジール(避難所)が、なぜアサイラム(収容所)に転化するのか?

それは偶然の出来事なのか?

ケアという行いに内在した構造的な原因があるのか?

そして、いったい何がケアを損なうのか?

トンちゃんは血を吐きながら(実話)、じりじりと真犯人を追いつめていく。

――本書の価値は、これらの考察が、見事な物語として展開しているところにあります。

主人公をとりまくハゲ、デブ、ガリの看護師三人組にはケアの何たるかを教えられ、強気の事務ガールズのヒガミサと「ケアのダークサイド」に挑み、月の住人ユウジロウさんには内輪受けのギャグで心底癒されます。

そして最後、主人公がこのデイケアを去るとき、やくざに追われ続けて20年のヤスオさんとのキャッチボール風景はじつに感動的です。ここでは詳細は書けませんが、代わりに著者の言葉を引いておきましょう。

「ただ居るだけ」の価値を、僕は官僚や会計係を説得する言葉にすることはできない。

だけど、僕は実際にそれを生きた。だから、その風景を、そのケアの質感を、語り続ける。

本書はケアとセラピーについて考え抜かれた思想書であると同時に、沖縄で知り合った人々との魂の交流を描く、極上の物語です。

著者について

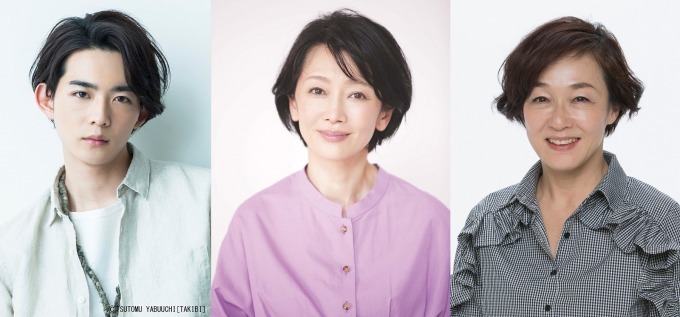

東畑開人(とうはた・かいと)

1983年生まれ。2010年京都大学大学院教育学研究科博士課程修了。

沖縄の精神科クリニックでの勤務を経て、2014年より十文字学園女子大学専任講師。

2017年に白金高輪カウンセリングルームを開業。

臨床心理学が専門で、関心は精神分析・医療人類学。

著書に、『美と深層心理学』京都大学学術出版会、『野の医者は笑う』誠信書房、『日本のありふれた心理療法』誠信書房、監訳書に『心理療法家の人類学』(J.デイビス著)誠信書房がある。

*著者より

「この本は僕の青春物語です。夢見る青年が現実と出会って、完膚なきまでに打ちのめされるお話だからです。そのほろ苦い、いや苦杯を一気飲みするようなきつい敗北を経て、僕は友情と知を得ました。ですから、沖縄のデイケアで人生の一時期を共に生きた人々の物語、そしてケアとセラピーという心の援助をめぐる中核的問題についての僕なりの答えが、この本です」――東畑開人