野球観戦から帰宅したら、午前1時となっていた。

東京ドームや神宮球場の野球観戦でこんなに遅くなったことはかつてあっただろうか。

ロッテマリン球場の海浜幕張から取手駅までの交通の便が悪いのだと改めて思う。

疲れた。

野球観戦から帰宅したら、午前1時となっていた。

東京ドームや神宮球場の野球観戦でこんなに遅くなったことはかつてあっただろうか。

ロッテマリン球場の海浜幕張から取手駅までの交通の便が悪いのだと改めて思う。

疲れた。

平成29年12月に「人生100年時代構想会議 中間報告」が、平成30年6月13日に「人づくり革命 基本構想」がとりまとめられています。

人生100年時代構想会議 中間報告(首相官邸ホームページ)[PDF形式:490KB]

人生100年時代構想会議 中間報告(首相官邸ホームページ)[PDF形式:490KB]

人づくり革命 基本構想(首相官邸ホームページ)[PDF形式:499KB]

人づくり革命 基本構想(首相官邸ホームページ)[PDF形式:499KB]

(人生100年時代構想会議中間報告より引用)

人生100年時代構想会議の審議内容を踏まえて、「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、「新しい経済政策パッケージ」が平成29年12月8日に閣議決定されました。

更新日:2019年2月 1日 16:54

厚生労働省が公表している平成28年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性80.98年、女性87.14年となっています。一方、健康上の問題に制限されることなく日常生活をおくれる期間を示す「健康寿命」は、平成25年時点では、男性で71.19歳、女性で74.21歳 となり、このデータから計算すると、65歳まで生きた女性のうち、16人に1人が100歳まで生きられる時代となっています。

また、1980年代の平均寿命を見てみると、男性は73歳、女性は79歳と現在よりも7~8歳、寿命は短かったのです。約30年の間に、平均寿命は7~8歳も延びていることから、この先30年、40年後には100歳まで生きられる時代、つまり人生100年時代が当たり前になると考えられます。

人生100年時代がやってくるにあたり、その100年時代をどうやって豊かに生きていくのか、その人生設計が重要となります。生涯現役を貫きたい、趣味の時間を充実させたいなど様々な考えがあるのではないでしょうか。

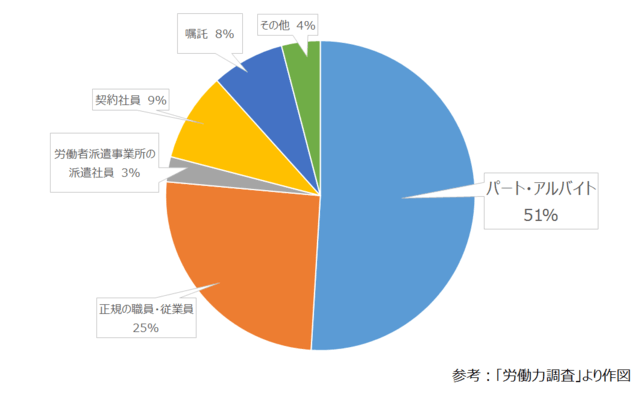

例えば、日本の高齢者の就業率を見てみると、男性が30.3%、女性が15.0%となっています。このうち、65~69歳の就業率は男性が52.2%、女性が31.6%と年々上昇しており、世界のトップとなっています。働き方としてはパートやアルバイトが多く、全体の約50%を占めています(グラフ)1)。

グラフ:平成29年(4月~6月)役員を除く高齢者の雇用形態1)より作図

グラフ:平成29年(4月~6月)役員を除く高齢者の雇用形態1)より作図

働く理由としては、今までのように金銭面を気にして働くのではなく、社会参加として好きな時間に働くためであったり、自分の持っている専門的な知識や技術を活かしたいと考えて働く人が多くいます。

また、高齢者の趣味の活動を見てみると、2人以上の世帯の国内外の旅行費、いわゆる「パック旅行」の年間総支出額は、65歳以上の高齢者が各年代の中で圧倒的にトップとなっています。さらに、園芸用植物、園芸用品やカルチャースクール等の月謝などを含む「教養的月謝」も、高齢者世帯の支出金額が最も高くなっており、趣味を充実させている高齢者が多いことが分かります2)。

これらのことから、人生100年時代に向け、趣味や就業といった様々な形の人生設計を行っている高齢者が多いことが分かります。こうした活動は、充実した100年時代を生きるために、高齢者に求められていることなのかもしれません。

充実した人生100年時代の人生設計をするためには、大きな課題があると考えられます。それは、健康とお金ではないでしょうか。

高齢者の収入源を見てみると、内閣府発表の平成28年度版高齢社会白書によると総所得の67.6%が公的年金と恩給、18.3%が稼働所得となっております3)。若いうちに頑張って働いてきた分の見返りだけでなく老後の社会参加をもすることで、十分な所得を得られるということが分かります。高齢者の世帯では、他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有しており、その主たる目的は介護や病気への備えとしています。

一方、現在の高齢者の有訴者率※を見てみると、人口1,000人当たり466.1であり、将来的に、この数値は増えるものと見込まれています3)。

つまり、金銭的な備えをしっかりと行い、健康を維持、増進することで、有意義な100年時代が送れるということであり、この2点をどこまで自分のものにできるかが、大きな課題となることが考えられます。

プロダクティブエイジングとは、アメリカの老年学の権威であるロバート・バトラー(Butler, R. N.) が1975年に提唱したもので、高齢者に自立を求めるとともに、更にさまざまな生産的なものに寄与するために、積極的な社会参加が必要であるという意味が含まれている考え方です。

高齢期に入り、仕事や子育て等の義務的な労務から解放され、これからの人生を有意義に過ごすに当たり、自らの老いへのあり方やライフスタイルは、人によって異なります。社会参加についても、趣味や余暇活動、ボランティア、仕事、学習など、多岐にわたることでしょう。

しかし、21世紀の高齢社会では、従来の社会参加と異なり、積極的な意味づけが要求され、生き方のニーズを考えていくことが求められます。例えば、趣味や余暇活動は、暮らしの中で感動や生きがいを得るために行われますが、その打ち込む態度によっては、単なる気晴らしや時間つぶしになってしまい、生き方の再構築や社会参画にはつながりません。これはボランティア活動においても同様で、友人や知人の真似をして参加するボランティアでは、逆効果になりかねません。

21世紀の高齢者は、自分の生き方や方向性、住む場所、活躍の仕方、楽しみ方等々、幅広い選択肢が用意されています。一人ひとりの生き方におけるニーズを考え、これまでの経験をもとに、自己決定、自己実現していくことは、プロダクティブに生きていくということに結びつくものと考えられます。

公益財団法人長寿科学振興財団

発達障害は、全般的に女性よりも男性のほうが多いと言われています。

男性は女性の4倍いるという説もあります。

しかし、実際は女性にも発達障害は少なくないとどんぐり発達クリニックの宮尾益知先生は言います。

女性の発達障害がなぜ見過ごされてしまうのか、話を伺いました。

「特徴」があらわれにくい

「発達障害は男性に多いということは以前から言われてきたのですが、長年診察を行っていると、女性の発達障害も決して少なくありません。

女性の発達障害が見過ごされてしまう理由として、一番大きいのは、その特徴が男性ほど明らかにはあらわれないということがあります。

アスペルガーは、こだわりの強さやコミュニケーション面の困難さを特徴とする発達障害ですが、男性の場合は幼少期からその傾向が目立つ一方で、女性の場合は特徴が目立たず「人間関係の悩み」として、その特徴が現れてきます。

例えば、女性同士のグループでうまくいかず孤立してしまったり、ガールズトークについていけないなどです。

アスペルガーの女性は、本人に悪気がなくても失言や暴言などが出てしまったり、また女性特有の非言語的なコミュニケーションが苦手なために、人の表情や仕草から暗黙の了解を知ることができないからです」

男性は幼少期に見つかりやすい

特徴は「おしゃべり」「予定がいっぱい」

「ADHDの場合は、男性だと幼少期からそわそわと落ち着かない『多動性』と、手が出やすいといった『衝動性』がよく現れますが、女性の場合はこれらが見られず『おしゃべり』『いつも予定がいっぱい』といった特徴が現れます。

またミスも多いのですが、幼少期にはおっちょこちょいで済んでいるものの、大人になって『失礼だ』と言われることが増えて、ADHDの可能性に気づく場合があります。

これには、男女の脳の働きが関係しているとも言われています。発達心理学者のサイモン・バロン=コーエンは、女性の脳は共感を、男性の脳はシステム化を求める傾向があることを仮説として唱えています。

これはあくまでも統計による仮説ではありますが、生活上でも男性は分析を求めがちな理系傾向、女性は共感を求める文系傾向が高いのではないでしょうか」

男性は幼少期に見つかりやすい

特徴は「おしゃべり」「予定がいっぱい」

「ADHDの場合は、男性だと幼少期からそわそわと落ち着かない『多動性』と、手が出やすいといった『衝動性』がよく現れますが、女性の場合はこれらが見られず『おしゃべり』『いつも予定がいっぱい』といった特徴が現れます。

またミスも多いのですが、幼少期にはおっちょこちょいで済んでいるものの、大人になって『失礼だ』と言われることが増えて、ADHDの可能性に気づく場合があります。

これには、男女の脳の働きが関係しているとも言われています。発達心理学者のサイモン・バロン=コーエンは、女性の脳は共感を、男性の脳はシステム化を求める傾向があることを仮説として唱えています。

これはあくまでも統計による仮説ではありますが、生活上でも男性は分析を求めがちな理系傾向、女性は共感を求める文系傾向が高いのではないでしょうか」

コミュニケーション力が高いゆえに見過ごされる

「私が診察を行っていても、女性は男性に比べて言語能力やコミュニケーション力が高いと感じています。そのため、発達障害というよりは個性と捉えられて見過ごされている場合が多いのです。

例えば、アスペルガーの場合、男性では会話のすれ違いが幼少期から出るため、人間関係をそもそも築けない人がいる一方、女性はある程度の社会性やコミュニケーション能力があるために、10代になってから困ることが増えてきます。これは、女性同士のガールズトークが複雑になってくる時期と重なっています。

先ほども述べたように、女性は10代を過ぎると非言語でのコミュニケーションを重要視するようになり、話が複雑になってくるため、テンポよく会話を受け答えすることや、恋愛・ファッションなどの他愛ない話についていくことができなくなってくるのです」

うつ病や摂食障害から表面化することも

「また、女性の発達障害の場合、思春期に体調不良が強く出るのも特徴のひとつです。

特にアスペルガーの女性の場合は、夜眠れないなどといった睡眠障害や、吐き気や腹痛、便秘などの胃腸の異常、原因不明の発熱、特に重労働をしていないのに、朝布団から出られないほどのひどい疲労感などの体調不良に悩んでいることが少なくありません。

詳細は明らかになっていませんが、アスペルガーの女性は、ホルモンの関係で思春期にからだが変わってきます。体格もふくよかになります。体質的に神経系の機能不全が起こりやすい傾向もあります。

少し前に『片づけられない女たち』という名前でADHDが取りざたされましたが、片付けられないのは自分が悪いのだと自責的になり、うつ病と間違われるケースもあります。

頻繁に体調を崩すために、病院へ行っても『心身症』と言われ、対症療法的に薬を飲むのですが、なかなかよくならず、何年も経ってからやっと発達障害に気づくこともあります。

さらに、アスペルガーの場合、考え方のこだわりや感覚面のかたよりなどから、食事の習慣が乱れ、摂食障害を発症することも。女性の発達障害は、この他にも境界性パーソナリティ障害や性同一性障害などの二次障害を起こしていることもあります」

診断基準が女性に合っていない

「そもそもの問題として、発達障害の診断基準が女性には合っていないのではないかという説もあります。

アスペルガーは、もともと男子の発達障害として認識されていました。ADHDについても幼少期には男子が多く、女子の3~5倍という比率で研究されてきた歴史があります。成人期になるとなぜか1:1になりますが。

診断基準が男性向けになっているために、基準が該当する状態にならず、診断が出ない場合もあります。

また、女性の場合は、アスペルガーとADHDも混同される場合がしばしばあります。

女性の発達障害で特徴的な『片付けられない』ということを例に取ると、こだわりが強く、持ち物を整理するのに時間がかかって、その結果部屋が散らかっているように見えるアスペルガーの場合と、不注意の特性に対処するために、使えそうなものは全て持ち歩いたり、いつも同じ確認行動をするなど独特の行動パターンがこだわりの強さに見えてしまうADHDの人の場合です。

前者はADHDと診断され、後者はアスペルガーと診断されたりもします。同じ発達障害でも、治療法は異なるため、病院へ通っているのに心身の不調がよくならないというケースもあるのです」

発達障害にも性差医療を

「性差医療という言葉があります。女性も男性も発症するメカニズムは同じですが、精神的、身体的に異なっているために症状として表れる形が異なり、症状で診断する精神科的診断では紛らわしく、誤診も起こります。

性差医療が正しく理解されてこそ、発達障害が適切に診断され、適切な治療が受けられるようになるではないでしょうか」

年代推定の方法

弥生時代の北部九州では前期の終わり頃から甕棺(かめかん)という土器の棺が広く使われようになります。

これは弥生時代の初めの頃から見られた大型の壷から変化したもので、前期の終わりの頃から更に大型化し、専用の棺として使われるようになります。

そして、その頃から朝鮮半島製の青銅器(銅剣(どうけん)、銅矛(どうほこ)、銅戈(どうか)、鏡)が副葬されるようになります。

また、中期の終わりの頃になると、中国の前漢(BC206~AD8)の鏡が副葬されるようになります。

これまでの研究で甕棺の新旧関係やそれらの副葬品も作られた年代がおよそわかっていますので、その組み合わせ等から各時期の甕棺の年代を推定します。

また、甕棺墓には副葬や祭祀等で壷などが使われることがありますので、日常の土器の年代も推定することができます。

弥生時代の年代は前期の終わりの頃までは副葬された青銅器等から推定することができます。

ところが、それ以前になると年代の決め手となる遺物は極めて少なくなります。

津屋崎町今川(いまがわ)遺跡で出土した銅鏃(どうぞく)、銅鑿(どうのみ)は弥生時代前期の初め頃と考えられるものです。

これらは中国の遼東(りょうとう)半島を中心に朝鮮半島まで分布している遼寧式銅剣(りょうねいしきどうけん)と呼ばれるものの再加工品です。

遼寧式銅剣は中国では時代の分かる青銅器と出土することから、それを手がかりに年代が推定されています。

今川遺跡と同様のものは韓国松菊里(しょうぎくり)遺跡の石棺墓(せきかんぼ)から出土しており、それらに近い年代と考えられています。今のところ、年代は確定できていませんが、紀元前4世紀から前5世紀と考えられています。

新たな年代観―弥生時代は500年さかのぼるのか―

これまで考古学で年代を定める作業は主に作られた年代がわかる中国等の資料を手がかりに進められてきました。

こうして、弥生時代の始まりが約2,400年前という年代観は作られました。

一方で、遺物そのものの年代を測定する作業も行われてきました。

放射性炭素年代測定(ほうしゃせいたんそねんだいそくてい)は記録のない時代の縄文時代や旧石器時代では盛んに利用されてきました。

もちろん、弥生時代の資料でも行われてきましたが、これまでは測定値の誤差が大きかったこともあり、あまり利用されてきませんでした。

しかし、AMS法を用いた放射性炭素年代測定により測定精度が上がり、短時間で多くの資料を測定できることになりました。

国立歴史民俗博物館では日本各地の縄文時代から弥生時代の遺跡の他、韓国の無文土器時代の資料を測定しました。

これらの成果から、弥生時代早期は紀元前10世紀後半、弥生時代前期は紀元前9世紀末、中期は紀元前4世紀後半に遡る可能性があることが示されました。

それらはこれまでの年代観を大きく見直すものとなりました。

今、弥生時代とは

今回、弥生時代の始まりの年代に関して新たな年代観では弥生時代は500年遡り、弥生時代も500年長くなりました。

この年代観で弥生時代を考えていくと、稲作が始まった契機や稲作の広がりの速度、社会の形成過程に関して見直しが必要になってきます。しかし、この年代観に関してはまだ確定したものではありません。測定によって年代を推定する指標が示されたということです。

国立歴史民俗博物館以外にも九州大学の研究チームは人骨や獣骨の放射性炭素年代測定を試みています。

北部九州では甕棺墓から人骨が出土することが多く、人骨による年代測定が進めば、甕棺の年代を推定する手がかりになることから注目されています。また、名古屋大学年代測定総合研究センターでは鉄器に含まれる炭素を抽出して測定を行うという研究を進めています。これからさまざまな方法で年代決定の指標となるデータが蓄積されるでしょう。

それによって、遺物、遺跡の年代が明らかになり、インドの仏陀(ぶった)や中国の孔子(こうし)が教えを広めてきた頃、日本では何を食べて、何に祈りを捧げていたかが分かるようになれば、歴史がもっと身近に感じられるでしょう。

120年前に見つかった弥生式土器から始まった弥生時代の研究は今、新たな時代をむかえています。

(菅波正人)

参考文献

「弥生時代の始まり」『季刊考古学第88号』雄山閣 2004

春成秀爾・今村峯雄編『弥生時代の実年代 炭素14年代をめぐって』学生社 2004

弥生時代の始まりが紀元前10世紀である可能性がある。

国立歴史民俗博物館の研究グループが、九州北部の遺跡から出土した弥生時代早期の土器に付着していた煮焦げなどの炭化物の放射性炭素年代測定の結果、通説より500年遡ることが裏付けられたと発表した。

放射性炭素年代測定(英語: radiocarbon dating)は、自然の生物圏内において放射性同位体である炭素14 (14C) の存在比率が1兆個につき1個のレベルと一定であることを基にした年代測定方法である。

対象は動植物の遺骸に限られ、無機物及び金属では測定が出来ない。

C14年代測定(シーじゅうよんねんだいそくてい、シーフォーティーンねんだいそくてい)に同じ。単に炭素年代測定、炭素14法、C14法とも言う。

このたび、国立歴史民俗博物館(以下、歴博:千葉県佐倉市)では、総合展示第1展示室「先史・古代」を 1983年の開館以来はじめて展示を 大きく見直し、2019年3月19日(火)にリニューアルオープンする運びとなりました。

対象とする時代は、3万7千年前に日本列島に人類が出現してから、7世紀末~8世紀初頭に古代国家「日本」が成立して、10世紀に中世の姿を見せ始めるまでの約3万6千年間です。

これまでの展示にはなかった旧石器時代のコーナーを新設するとともに、時代区分にとらわれない6つの大テーマ(最終氷期に生きた人々、多様な縄文列島、水田稲作のはじまり、倭の登場、倭の前方後円墳と東アジア、古代国家と列島世界)と、2つの副室テーマ(沖ノ島、正倉院文書)からなります。

歴博の先端的研究が明らかにした先史時代の新しい年代観にもとづき、約3500年さかのぼった土器の出現、約500年さかのぼった水田稲作のはじまり、開館時には明らかにされていなかった調査成果をふまえた新しい歴史展示です。

土器の出現、水田稲作のはじまり、前方後円墳の出現など

先端的研究より明らかになった先史時代の新しい年代観へ

Ⅰ 最終氷期に生きた人々

Ⅱ 多様な縄文列島

Ⅲ 水田稲作のはじまり

Ⅳ 倭の登場

Ⅴ 倭の前方後円墳と東アジア

Ⅵ 古代国家と列島世界

( 副室テーマ)沖ノ島、正倉院文書

|

|

| 総合展示 第1展示室「先史・古代」イメージ図 |

約260万年前から現在まで続く氷河時代のなかで、地球が最も寒かったのが最終氷期(約11万〜1万2千年前)です。約3万7千年前にホモ・サピエンスは日本列島にやってきました。約1万2千年前から始まる後氷期とは全く異なる環境の中で、当時の人びとは移動性が高い狩猟採集の生活を営んでいました。最終氷期に生きた日本列島の後期旧石器時代(約3万7千〜1万6千年前)の人びと、そして縄文時代草創期(約1万6千〜1万1千年前)の人びとの生活の様子を見ていきます。

列島に最初に住み始めた旧石器時代人とその生活、環境を、実物大のナウマンゾウ模型、石器製作や皮なめし風景などの生態復元模型を用いて展示します。日本最古の土器や土偶の出現にも焦点を当てています。

|

|

| 約4万年前の南関東の風景とナウマンゾウ] | 日本最古の土偶(複製) 左:三重県粥見井尻(かゆみいじり)遺跡出土〔原品:三重県埋蔵文化財センター〕 |

約1万1千年前の縄文時代早期から、九州北部において水田稲作が始まる約3千年前までの間、南北3千kmにわたって連なり、さまざまな生態系が存在した日本列島では、共通性を持ちつつも、各地の環境の違いに適応した暮らしが営まれ、多様な生活様式や社会、精神文化が形成されていました。本格的な定住生活を始め、狩猟・採集・漁労・栽培を行いながら、世界史的にもユニークな文化を残した人びとの生活を見ていきます。

ここでは、当時の人びとの日々の生活誌はもちろん、死生観などの精神文化についても、日本最大級の大型石棒(実物)や、100体もの遺体を埋葬した墓の実大模型などによって大胆に復元を試みています。

|

|

|

| 子抱き土偶 東京都宮田遺跡出土 |

多数合葬・複葬例(模型) 茨城県中塚貝塚 |

縄文中期の土器 |

紀元前10世紀ごろに九州北部で始まった水田稲作は、ゆっくりと日本列島各地に広がり、約600年後には水田稲作を受け入れる地域と、受け入れない地域に大きく分かれました。同時に金属器も現れ、九州北部の人びとは青銅器や鉄器の原料を求めて海を渡り始めるとともに、青銅器のまつりを開始しました。水田稲作が500年早く始まったことで大きく変わった紀元前10世紀から紀元前3世紀までの、約700年にわたる歴史を見ていきます。

現代でも大きな問題となっている、戦い、環境汚染、格差などは弥生時代になって始まり、本格化します。その発生のメカニズムやコメ作りの始まりとの関係について、じっくりとご覧ください。

|

|

|

| 弥生時代の仔ネコ(復元) | 副葬品 壺、磨製石鏃(複製) 磨製石剣(復元複製) 福岡県雑餉隈(ざっしょのくま)遺跡3号木棺出土〔原品:福岡市埋蔵文化財センター〕 |

浅鉢(複製) |

|

|

| 副葬品(復元複製) 福岡県吉武高木遺跡3号木棺出土 |

東北北部最古の水田に伴う道具類(複製) 青森県砂沢遺跡出土〔原品:弘前市教育委員会〕 |

紀元前1世紀ごろに、倭人は漢王朝を中心とした東アジア世界に登場しました。新たな対外交渉が始まる1・2世紀の弥生時代後期には、倭人の世界も大きく変化しました。地域のまとまりがより明確になり、地域を越えた交流もさかんになりました。そのなかで、外部との交流を担う特殊な人物が生まれました。ここでは、中国大陸と朝鮮半島、日本列島の各地に目を向け、お互いの結びつきをながめることができます。

展示空間を東アジアの海に見立て、海を通じて結びついた各地の様子を示しています。中国から朝鮮半島、そして日本列島各地へと、金印を手に入れた1・2世紀の東アジアを旅してみてください。

|

|

| 漢代各種印(金・銀・銅)(模造) | 広形銅矛とその復元複製 大分県法鏡寺出土 |

|

|

| 袈裟襷文銅鐸(復元複製) 福井県向笠出土 |

後漢書東夷伝(復元複製) |

3世紀に入ると、各地の有力者たちは、中国や朝鮮半島との交流や競合の中、連合して倭王を立てました。倭王を頂点とする有力者(王)の地位や勢力は、前方後円墳を代表とする古墳の規模や内容に反映されました。その北や南には、独自の社会や秩序が広がっていました。窯業、鉄の加工や生産、馬の利用など、新たに伝わった技術や文化の広がりとともに、各地で展開した人びとの暮らしや王の姿を浮き彫りにしていきます。

列島中央部の支配者の歴史として語られてきた古墳時代像を一新。アジア諸地域との交流から生まれた古墳社会の姿を、王と人びとの暮らしや技術、列島南北の様子などに力点を置き、最新資料で描きます。

|

|

|

| 鉄製冑 熊本県マロ塚古墳出土 |

導水施設形埴輪(複製) 大阪府狼塚古墳出土〔原品:藤井寺市教育委員会〕 |

鍛冶具(復元複製) |

7世紀以降、列島世界では、中国から取り入れた律令をもとに新たな国家形成が進み、畿内を中心とした古代国家「日本」が誕生しました。大陸や半島から伝わった先進の文物や技術は、列島世界の文化に大きな影響を与えました。一方、列島の各地では、多様な環境に合わせた、さまざまな特徴を持つ地域社会が形成されました。とくに古代国家の東と西では、その影響を受けつつも、独特な文化が展開し、列島世界を変質させる原動力となりました。

はじめて、飛鳥時代の展示ができました。展示室の真ん中には、須弥山石と呼ばれる飛鳥でみつかった巨大な石造物の復元複製を展示します。また、古代の国際交流では、福岡県福岡市の鴻臚館からの出土資料を展示します。

|

|

| 須弥山石(複製) 〔原品:奈良文化財研究所飛鳥資料館〕 |

大宰府鬼瓦(複製) 福岡県大宰府跡出土〔原品:九州国立博物館〕 |

沖ノ島は九州と朝鮮半島の間に位置し、古代には航海安全を祈る神まつりの場でした。その時期は4~9世紀、500年もの長きにわたります。この副室では、今でも「神宿る島」として信仰の対象となっている沖ノ島で、どのようなまつりが行われてきたのかを展示します。また、東アジアとの交流の歴史も紹介します。

祭場の実物大模型、華麗な奉献品の複製品から、沖ノ島の荘厳さを実感できます。また、朝鮮半島でみつかった航海安全のための祭場、竹幕洞祭祀遺跡についても展示しています。

|

|

| 沖ノ島 撮影:今城秀和 提供:「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 |

石で馬や船、勾玉などをかたどったまつりの道具(複製) 〔原品:宗像大社〕 |

|

|

|

5号祭祀遺跡(模型) |

旗ざおの先の龍頭(複製) 〔原品:宗像大社〕 |

奈良県の東大寺正倉院に伝えられた正倉院文書は、現存する奈良時代(8世紀)の古文書群として、とても貴重な歴史資料です。歴博は、創設時の1981年から、宮内庁正倉院事務所と協力して、正倉院文書の精密な複製資料を作成し、研究や展示に役立ててきました。ここでは、これらを活用して、律令官人制と呼ばれる律令による古代的な役人制度や、ハンコを押した紙や木簡を使用した文書のやりとりについて示します。さらに正倉院文書の「オモテ」(公文書)と「ウラ」(写経所文書)の世界を展示します。

諸国からの報告書(戸籍・計帳・正税帳)や写経事業の事務管理に使われた帳簿群など、正倉院文書の複製を活用してテーマ別に4点ほど、2ヶ月サイクルで展示します。

|

|

| 「天平二十年五月二十日山辺諸公手実」 | 「瑜伽師地論 巻第二十(天平十二年五月一日経)」 |

※掲載資料はすべて国立歴史民俗博物館蔵

展示代表(テーマⅢ)

藤尾 慎一郎(ふじお しんいちろう)国立歴史民俗博物館 考古研究系 教授

展示副代表(テーマⅤ)

松木 武彦(まつぎ たけひこ)国立歴史民俗博物館 考古研究系 教授

テーマⅠ

工藤 雄一郎(くどう ゆういちろう)国立歴史民俗博物館 考古研究系 准教授

テーマⅡ

山田 康弘(やまだ やすひろ)国立歴史民俗博物館 考古研究系 教授

テーマⅣ

上野 祥史(うえの よしふみ)国立歴史民俗博物館 考古研究系 准教授

テーマⅥ

林部 均(はやしべ ひとし)国立歴史民俗博物館 考古研究系 教授

副室1:沖ノ島

高田 貫太(たかた かんた)国立歴史民俗博物館 考古研究系 准教授

副室2:正倉院文書

仁藤 敦史(にとう あつし)国立歴史民俗博物館 歴史研究系 教授

2019年6月5日 スポニチ

交流戦 阪神11―3ロッテ ( 2019年6月4日 ZOZOマリン )

1月末に大腸がんの手術を受けた阪神・原口文仁捕手(27)が、4日のロッテ戦で1軍に復帰し昨年10月13日のシーズン最終戦以来、234日ぶりの出場を果たした。9回1死三塁から代打で左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち二塁にへッドスライディング。大病を克服した男が劇的過ぎる帰還を果たし、スポニチ本紙に寄せた手記に思いをつづった。

いま思い返せば、17年の6月ごろからずっと体に違和感がありました。どれだけ寝ても眠気が取れず、あくびが止まらない。変だな、と思いながらやっていました。18年のシーズン中も少し体がだるくて、オフに人間ドックを受けさせてもらうことに。異常が見つかり、年明けに内視鏡カメラの検査を受けるとすぐにがんが見つかりました。

真っ先に、妻と娘の顔が頭に浮かびました。“娘が二十歳になる姿を見られないのかな”、“妻がおばあちゃんになっていく姿も見られないのかな”。その日の夜は1人だったので、寂しく、悲しい気持ちが強かったですね。年始で妻は地元にいたのですが、発覚した翌日に急きょ、帰ってきてくれました。1人の時間が少なかったので救いになりました。また、根拠の無い自信でしたが“絶対に大丈夫だ”と思ってネガティブな思考になることなく、前を向けるようになりました。

手術までの期間、病院の先生に“練習してもいいですか?”と聞いて許可が出たので、手術の2日前まで変わらず練習していました。その頃、すごく良い感じで、自分の中で手応えのある練習ができていたので、手術が終わったらすぐに戻れるように思っていました。“2カ月くらいで戻ってやる”と本気で思っていましたよ。

手術直後は、腹部は痛い、足は痛いわで、早く家に帰りたいという気持ちだけでした。でもすぐに、カレンダーを指さしながら“ゴールデンウイーク、こどもの日くらいには甲子園に戻れるかな?”なんて勝手に予定を立てていましたね。そうやって前向きになれたのは、妻はもちろん、妻の家族、自分の家族、病院の先生、看護師さん、ファンの方々の声。本当にたくさんの人に支えてもらったからです。感謝の気持ちでいっぱいです。

ファームの試合に出させてもらうようになってから、ピッチャーの球を打つ、捕ることに関しては感覚的な部分なので、積み重ねていかないといけないことがありました。それでも徐々に良くなってきた今、1軍に上げていただいた。準備はできました。あとはもうやるだけだと思っています。

自分にとっては今日がスタート。今日が開幕だと思っています。1軍に上がったからには戦力にならないと、またファームということもある。キャッチャーとして試合に出たいですし、大事なところで打ちたい。結果が全ての1軍で最後まで戦力になって、シーズンを終えられるようにしたいと思います。

ファンの皆様には、足は遅いですけど(笑い)、元気にグラウンドを駆け回る姿を見てもらって、感じるモノがあれば周りの人に伝えてほしいです。また、野球を通じて、少しでもいろんな人の励みになることが、僕の使命だと思っています。これからが本当に楽しみです。(阪神タイガース捕手)

----------------------------------------------

6/4(火) スポニチ

◇交流戦 阪神11―3ロッテ(2019年6月4日 ZOZOマリンスタジアム)

▼原口が復帰 そこにともなって結果を出すのがスゴイと思う。「緊張したか?」と言ったら「ファームにいる時の方が緊張した」って(笑い)。落ち着いて初球から振りに行っているところもすごいと思う。戻ってくるときに多分、俺らにはわからん思いをフミは持って、それを打席でも走塁でもしっかり表現してくれた。素晴らしい打撃と気持ちがあったね。

▼出番はああいう場面を想定 今日はどこかで絶対、使いたいなと思っていた。みんながいい形を作ってくれた。リュウ(梅野)も三塁まで盗塁してくれたところでまた、楽にというのはないかもしれないけど、そんな余裕はないかもしれんけどね。みんながフミの舞台を作ってくれて、フミ自身もああいう結果を出してくれた。

▼監督の感情 オレは現役時代を一緒にやっているしね。現役時代をやっていて、試合に出たいとか、うまくなりたいとかを常に持っていた。フミには失礼かもしれないけどね。うまい選手じゃないと思うのよ。だけど、ここまではい上がってきたね。腰も痛めたり、ガンにもなって…。常に試練というか、いろいろなことがあった中で乗り越えてきたんでね。その1個、1個がフミを大きくしていると思う。あいつの一番すごいのは折れない気持ちがね。その気持ちが現役時代にやっている時から「こいつ、すごいな」というのがずっとあって。結果も出してくれるっていうね。本当に両手で矢野ガッツしました。

▼監督は原口のヒットを見てどんな感情に。 もう、ネクスト(バッターズサークル)から雰囲気をファンの人が作ってくれたり。映画じゃないけど、舞台が整っていく中で、なんかフミの今までの頑張りに対する、野球の神様っていうと大げさだけど、作ってもらったような舞台の中で映画のようなというか、そんな結果まで出してくれたんで。メチャメチャうれしかった。交流戦の頭というところで、何かムードをリセットする中のプラスアルファというところでフミを(1軍に)呼んだってところもあったんで。そういう意味でもみんな打ったというのもある。ムードに乗れる一勝になったのでね。すべてがドラマとか映画のような感じやった。

▼チームにとっても大きい復帰 そういう目に見えない部分と、実際に数字でこうやって代打で打ってくれるとか、リュウ(梅野)もずっと出ずっぱりなんでキャッチャーというのもある。マルテも状態上がってきているけどファーストというのもありえる。またそういう部分でも、使っていける戦力としても大きい。

▼監督は原口に何かエール 「楽しみにしてるぞ」ということだけで「自分も楽しみます」ということだった。俺もそれを自分自身テーマにというか、そうしてるし。それしか言ってない。

▼梅野いいところで一打 リュウ(梅野)もすごいよ。あのホームランもね。ちょっと流れがいったりきたりしてる中でのあの一発やったし。カイ(植田)が代走に行ったことでヨシオ(糸井)のホームラン出たってこともあり得ると思うし。きょうはあの2本のホームランが効果的やったと思うし。ランディも粘ってくれたし、申し分のない、うちとしては交流戦勝ちのスタートがきれたと思います。

6/5(水) 0:31配信 日刊スポーツ

ロッテ対阪神 5回表阪神1死、梅野は勝ち越しの右越えソロ本塁打を放つ(撮影・滝沢徹郎)

<日本生命セ・パ交流戦:ロッテ3-11阪神>◇4日◇ZOZOマリン

大腸がんからの再起を目指してきた阪神原口文仁捕手(27)が9回に代打で出場。左越えの適時二塁打を放った。昨年10月13日の中日戦以来となる1軍戦出場。鮮やかな復活打でチームの大勝発進に貢献。日刊スポーツ客員評論家の吉田義男氏が解説した。

◇ ◇ ◇

交流戦初戦ということで両チームとも手探りだったが、ゲームの流れをつかんだのは阪神だった。そのポイントになったプレーは4回のピンチを乗り切った場面にある。

4回裏1死一、三塁からロッテ9番吉田がセーフティースクイズを試みた。これが成功につながっていれば一気に流れはロッテに傾いただろうが、まんまとアウトに仕留めることができた。

メッセンジャーの心理とすれば、先制の援護を受けながら同点に追いつかれていたから非常に苦しい局面だったはず。ここを抑えたのが次の5回表に勝ち越しとなる梅野の本塁打の流れをつくったといえる。

阪神は立ち上がりからロッテ内野陣のスキにつけ込んでいた。1回に2点、2回に1点を奪うことができた裏には、記録に表れていない部分でも守りの甘さがあったと言わざるを得なかった。

また1軍復帰を果たしたばかりの原口までが結果を残したのだから言うことなしだ。個人的にも2日ウエスタンリーグ、ソフトバンク戦(兵庫・丹波)の現場で激励したかいがあったというものだ。

打で勝負ができる原口がここで戦力になることを証明したのは大きい。「DH」という手もある。だが一言いわせてもらうと、マルテ、中谷らと一塁のポジション争いをさせるべきだろう。(日刊スポーツ客員評論家)

6/5(水) THE PAGE

原口(右)と梅野(左)の同級生が敵地で異例のダブル・ヒーローインタビュー

不屈の男が帰ってきた。

4日、千葉・幕張のZOZOマリンで行われた交流戦のロッテ対阪神。9回、阪神がリードを4点差に広げ、ネクストバッターズサークルに中谷に代わって背番号「94」が姿を現すとスタンドから歓声が起きた。

梅野がマウンド上の新外国人のレイビンにクイックがないことを見逃さず二盗、三盗と決め、一死三塁となって代打・原口がコールされた。阪神ファンは立ち上がった。万雷の拍手。ロッテファンも一緒になって手を叩き、その声援は、ZOZOマリン全体を包む祝福の輪となって広がっていく。

「しっかりと目に焼き付けるように打席に入りました」

原口は上を向き観客席を見渡した。

「この日を待っていた」

「お帰りなさい!」

ファンの持つサインボードが揺れている。

彼は打席に入る前にヘルメットを脱いで虎党で埋まるライトスタンドに向かって深々と頭を下げた。

「ロッテ、タイガースファンの皆さんが声援をくれたので、ここからまた野球人生、新しいものがスタートするという意味でお辞儀をさせてもらいました」

レイビンのストレートは155キロを超える。ナイターに慣れていない原口にはハンデはあった。

「梅野が盗塁を決めてくれていたので自分のバッティングをするだけの場面だった、今までやったきた通りに打席に立った」

原口は初球の外のスライダーから打って出た。

タイミングが合わずにファウル。

次のスライダーも振った。またファウルだったが、原口の代名詞とも言えるフルスイング。それは気迫にあふれていた。カウント1-2からストライクゾーンの真ん中に入ってきたスライダーだった。

「最後に甘いボールが来たので、そこをしっかり」

強引にとらえた打球は、ラインドライブの弾道を描きダイレクトでレフトフェンスを直撃した。

「打球的には(レフトの)頭を超えるかな、という勢いで走りました。アウトになるかな、とも(思ったが)強引にいっちゃった」

クッションボールをすぐさばいた菅野の二塁への送球はクロスプレーのタイミング。原口は「2、3年ぶり」というヘッドスライディングで二塁ベースへ滑り込んだ。鬼気迫る“ヘッスラ”が菅野の手元を狂わせたのだろう。送球は大きくそれた。

1軍復帰最初の打席が「8-3」と勝利を決定的にするドラマチックなタイムリーツーベースになった。

「1軍は素晴らしい舞台。いい結果が出て良かったです」

代走が出てベンチへ戻る原口をサプライズが待っていた。ロッテ側が、その記念ボールを転がして戻してくれたが、それを矢野監督が拾って原口に手渡したのである。

「ファンの人の声援もベンチの皆さんの祝福も嬉しかった。矢野さんがボールを手渡してくれたのはサプライズでした」

5月8日にウエスタン・リーグの中日戦で代打で復帰したときの方が緊張したというが、「終わってみると胃がヒリヒリ痛くなった。やっぱり緊張感はあったと思う」と笑顔で感動の復帰戦を振り返った。

1月24日、原口は自身のTwitterで大腸がんが検査で発覚したことを報告、チーム関係者やファンに衝撃を与えた。1月31日に手術を終えたが、復帰の見通しは立たず、2月のキャンプには参加できなかった。それでもベッドの上で原口は、この4か月後の1軍舞台より「もっと早い復帰をイメージしていた」という。

人間ドックによる早期発見に救われたが、日常生活への復帰ではなくアスリートとしてこんなにも早く復帰できたことは奇跡に近い。

なぜスピード復帰が可能に?

「僕の中では常に前向きに。こうしてね、結果を出すことをイメージしながら考えながら日々を過ごしてきました。その気持ちの部分で(復帰が)早くなったんじゃないんですか」

前日に新幹線で千葉に移動。この日、1軍登録された。

「若干、緊張はありましたが、これからの野球人生。リスタートだなあと思いながら今日を迎えたんです」

パの本拠地ゲームでDH制が採用される交流戦では投手への代打がないため代打の出番は限られてくる。この日も8回の木浪、近本、糸原と左が並ぶ打順に、もしロッテが左腕をぶつけてきたら木浪のところで代打があったかもしれないが、右腕だったため矢野監督は動かなかった。代打があるとすれば、3三振とタイミングの合っていなかった中谷の打順しかなかった。9回の攻撃がマルテ、梅野、高山の3人で終わっていれば、復帰舞台は明日以降に持ち越されていただろう。だが、マルテが特大の一発、梅野が四球で歩き打線をつないだ。

矢野監督が言う。

「野球の神様というとおおげさだけど、ふみ(原口文仁)の今までの頑張りに対して、みんなが舞台を作ってくれて、ふみ自身が結果を出した。すべてがドラマか映画のような感じだった」

“矢野ガッツ”に象徴されるチームの勢いが運命的な原口の復帰舞台を演出したのかもしれない。

原口は、1軍に合流すると矢野監督に「チームはいい雰囲気でやっているから、その波に乗って頑張って行こう」と言われた。

「選手ひとりひとりに監督、コーチが凄く元気を出して選手を盛り上げてくれる。そこに急に入って、ついていけるか心配だったのですが、なんとかいけるような気がします」

矢野監督は原口のツーベースにもガッツポーズをしていた。

“生・矢野ガッツ”を見たか?と聞かれ「余裕がなくて見れていないんですよ」と言って笑った。

試合後、席を立たない阪神ファンから原口コールが鳴り止まなかった。通常、敵地でのヒーローインタビューは一人が暗黙のルールだが、この日は、阪神の広報が動き最高の気配りで、原口、梅野のダブル・ヒーローインタビューが実現した。

5回に勝ち越しの5号ソロを放った梅野は「合流してくれたグチが、凄くいい結果を残してくれた。頼りになるグチが帰ってきてくれたことでチームが活気づくし自分自身も嬉しい」と“同級生ライバル”でもある原口の復帰に祝福の言葉を贈った。

原口は「たくさんの方々に支えられてここまで来れた。たくさんの方々に感謝の気持ちしかないです」と感謝の念を伝えた。だが、バックステージのインタビューでは、「僕はヒーローじゃない。梅野、ランディ、糸井さんがヒーローのところにロッテにも無理を言って出してもらった。ありがたい。ファンの声援に応えられたのが凄く嬉しいです」と語り、そして、もう一度、こんなメッセージを口にした。

「ヒーローインタビューでは伝えきれないことがたくさんあるんです。ほんとに支えてもらった家族、関係者、チームスタッフ、選手の皆さんに感謝の気持ちしかありません。ほんとに嬉しい。1軍の舞台に帰ってきて、1打席目で結果が出たのも、たくさんの方々のおかげです。感謝しかありません」

もう一人だけの野球ではない。多くの人たちに支えられ復帰した原口には、同じくガンと戦っている人たちへ「元気を届ける」という責任と使命が生まれた。

「最初のスタートとしては良かったと思います。これを続けて、(その様子を)たくさんのメディアの方に全国へ発信していただいて、前向きにがんばっている、みなさんのために僕は頑張るので、そういうみなさんに(頑張っている姿を記事で)届けていただきたい」

メディアにも協力を依頼した。

背負うものが多いアスリートは強い。

「今日、1本目が出たんで(次も)自分がやるべきことを準備して、結果を求めてやっていきたい」

原口は下半身がしっかりとできていて、闘病の影響も、パワーの衰えも一切感じさせなかった。思い切りのいいフルスイングを見ると、今後、左腕に対するDH起用案が出てきても不思議ではない。ロッテの残り2試合の先発予定は右腕だが、7日の日ハム戦の先発は左腕・加藤が予想されている。

がんを克服した原口復活という最高のドラマを伴って阪神がセ不利と言われる交流戦を白星発進した。

試合後、席を立たない阪神ファンから原口コールが鳴り止まなかった。通常、敵地でのヒーローインタビューは一人が暗黙のルールだが、この日は、阪神の広報が動き最高の気配りで、原口、梅野のダブル・ヒーローインタビューが実現した。

5回に勝ち越しの5号ソロを放った梅野は「合流してくれたグチが、凄くいい結果を残してくれた。頼りになるグチが帰ってきてくれたことでチームが活気づくし自分自身も嬉しい」と“同級生ライバル”でもある原口の復帰に祝福の言葉を贈った。

原口は「たくさんの方々に支えられてここまで来れた。たくさんの方々に感謝の気持ちしかないです」と感謝の念を伝えた。だが、バックステージのインタビューでは、「僕はヒーローじゃない。梅野、ランディ、糸井さんがヒーローのところにロッテにも無理を言って出してもらった。ありがたい。ファンの声援に応えられたのが凄く嬉しいです」と語り、そして、もう一度、こんなメッセージを口にした。

「ヒーローインタビューでは伝えきれないことがたくさんあるんです。ほんとに支えてもらった家族、関係者、チームスタッフ、選手の皆さんに感謝の気持ちしかありません。ほんとに嬉しい。1軍の舞台に帰ってきて、1打席目で結果が出たのも、たくさんの方々のおかげです。感謝しかありません」

もう一人だけの野球ではない。多くの人たちに支えられ復帰した原口には、同じくガンと戦っている人たちへ「元気を届ける」という責任と使命が生まれた。

「最初のスタートとしては良かったと思います。これを続けて、(その様子を)たくさんのメディアの方に全国へ発信していただいて、前向きにがんばっている、みなさんのために僕は頑張るので、そういうみなさんに(頑張っている姿を記事で)届けていただきたい」

メディアにも協力を依頼した。

背負うものが多いアスリートは強い。

「今日、1本目が出たんで(次も)自分がやるべきことを準備して、結果を求めてやっていきたい」

原口は下半身がしっかりとできていて、闘病の影響も、パワーの衰えも一切感じさせなかった。思い切りのいいフルスイングを見ると、今後、左腕に対するDH起用案が出てきても不思議ではない。ロッテの残り2試合の先発予定は右腕だが、7日の日ハム戦の先発は左腕・加藤が予想されている。

がんを克服した原口復活という最高のドラマを伴って阪神がセ不利と言われる交流戦を白星発進した。

酒を飲んで「記憶が消えた」という経験をした人は少なくないだろう。これは酒乱と関係あるのだろうか。Ishihara-123RF

酒が入ると、性格が一変する「酒乱」。テンションが上がって宴会が盛り上がる「いい酒乱」もいる一方で、度を越して傍若無人な振る舞いをして大きな問題になるケースもある。酒乱を生む要因として、主に「遺伝的要因」と「環境的要因」があることは前編「原因は遺伝子? 酒乱になる人とならない人、何が違う」で説明した。では、酒を飲むと、どうして酒乱と呼ばれる状態になるのだろうか。前編に引き続き、酒ジャーナリストの葉石かおりが帝京科学大学教授の眞先敏弘さんに話を聞く。

◇ ◇ ◇

酒を飲んだ途端、性格がガラリと変わり、テンションが急上昇して、きわどい発言を連発したりする「酒乱」。軽い酒乱なら、場が盛り上がって楽しくなることもあるだろうが、人によっては、目が座り、人格が変わったように傍若無人な振る舞いをするケースもある。

酒乱を生む要因として、主に遺伝子によるもの(酒乱遺伝子ADH1B*2を持っていて、下戸遺伝子ALDH2*2を持っていないタイプ)、そしてその人が置かれている環境があることは、前編「原因は遺伝子? 酒乱になる人とならない人、何が違う」で紹介した。

後編では、酒を飲むと“酒乱的”な飲み方になるメカニズム、そして酒乱の人にありがちな「酒を飲むとその時の記憶が消える症状」との関係について、神経内科医で『酒乱になる人、ならない人』(新潮新書)の著者である帝京科学大学眞先さんに話を伺っていこう。

■酒を飲んだとき、酒乱の脳内はどうなっている?

前編の先生の説明では、酒乱を生む主たる要因の一つに遺伝子の違いがあり、それが血中のアルコール濃度の上がり方に影響するということだった。そして、血中アルコール濃度が一定値を超えてくると、酒乱と呼ばれる状態になる可能性が高まるという。

では、血中のアルコール濃度が上がったとき、私たちの体内(主には脳だと思われるが)では何が起こっているのだろうか。それが「ガラリと性格が変わったり、驚くような飲み方・振る舞いをする」こととどう関わっているのだろうか。

この疑問を眞先さんにぶつけると、こんな回答が返ってきた。「酒乱は、『新しい脳』と呼ばれる大脳新皮質と密接に関わっています」(眞先さん)

新しい脳? それは一体どういったものなのだろう?

「人間の大脳皮質は、新皮質、旧皮質、古皮質の3つに分けられています。『新しい脳』と呼ばれる新皮質は、最も新しく進化した大脳皮質で、理性をつかさどり、人間の高度な精神活動の源となっています。一方、旧皮質、古皮質は『大脳辺縁系』と呼ばれ、比較的古くから存在していた大脳皮質です。食欲、性欲といった原始的欲求と深いつながりがあると考えられており、大脳の深部にあります」(眞先さん)

■アルコールによる脳への影響はどの部分でも同じではない

前回、眞先さんは、「酒乱とはアルコールによって脳がまひした状態」と説明してくれた。ただし「まひする」といっても、実は、アルコールによる脳への影響はどの部分でも同じではなく、早い段階でまひしてしまう部分と、そうでないところがあり、その違いが酒乱を生むことにつながっているのだと眞先さんは話す。

「アルコールを飲むと、真っ先にまひするのが理性をつかさどる新皮質です。すると、新皮質によってコントロールされていた古い脳である大脳辺縁系のストッパーが外れ、抑制していた喜怒哀楽の感情がストレートに出てしまうのです」(眞先さん)

なるほど、普段、私たちの脳は「新しい脳」によって、「古い脳」の暴走を抑制しているわけだが、いったんアルコールが体に入ると、いとも簡単に「新しい脳」は抑制力が落ちてしまうのだ。

これまで見てきた私の周囲の酒乱を思い出すと、女性の前で丸裸になったり、胸毛を燃やしたり、セクハラ大魔王になったりと、まさに「新しい脳」の機能が完全にストップし、原始的欲求が優勢な人ばかり…。これを聞いて納得しきりである。

■飲酒中の記憶が消える現象は、酒乱と関係がある?

酒乱と呼ばれる人、あるいはその可能性がある人にしばしば起こることがあるのが「ブラックアウト」である。いわゆる「酩酊(めいてい)して、記憶が消えてしまう」状態のことだ。個人的な経験でも、酒乱になる人とブラックアウトを起こす人はほぼ一致しているため、酒乱と関係があると思っているのだが、実際はどうなのだろうか。

「医学用語でブラックアウトは、酒を飲んだ際、ある時点から後の記憶が消えてしまうことを言います。例えば、泥酔した翌朝、『どうやって家に帰ってきたんだろう?』とか『飲み会のお金払ったっけ?』となることです」(眞先さん)

眞先さんは、酒乱とブラックアウトは密接に関係していると話す。そして「ブラックアウト」の経験の有無が、その人が「酒乱」の可能性があるかどうかを判断する大きな材料になるという。「酒を飲んだときに記憶が消えた経験がある人は、酒乱の素質があると考えていいでしょう」(眞先さん)

うわー…、ますますドキッ。最近こそないが、昔は家にどうやって帰ってきたか分からないことが度々あった。財布を見ると、しっかりタクシーの領収書が入っている。だが本人は全く覚えていないのだ。

「ブラックアウトはアルコールの血中濃度の急速な上昇と関係していることを示唆する研究報告があります。例えば空腹時に酒を飲んだり、アルコール度数の強い酒を一気に飲むとブラックアウトを起こしやすくなるのです。血中アルコール濃度が0.15%程度を超えると起こりやすくなると考えられます」(眞先さん)

血中アルコール濃度が0.15%を超えるというのは、図2にあるように、ビールなら中びん4~6本、日本酒なら4~6合程度飲んだ状態だ。これは一般に適量といわれる飲酒量の4倍以上だから、かなり飲んだ状態だ。

血中アルコール濃度の上がりやすさは、前回説明したように遺伝子も関係する。アルコール脱水素酵素のADH1B*2を持つ人は、飲酒後に血中アルコール濃度が急激に上がりやすい。特に、ADH1B*2を2つ持っている人はブラックアウトを起こしやすいということになる。

■ブラックアウトは海馬の障害が原因

では、血中のアルコール濃度が上がると、どういうメカニズムで記憶が飛ぶのだろうか。眞先さんはこう説明してくれた。

「ブラックアウトは、脳の中にある記憶を司る『海馬』との関わりが深いと推測されます。ブラックアウトの特徴は、本人には記憶がないのに、周囲から見ると普通に行動していると思われること。詳しいメカニズムは現在のところ分かっていませんが、一過性全健忘(丸一日程度の記憶がなくなる疾患)と症状が類似していることから、ブラックアウトは海馬の障害が原因ではないかと推測されます」(眞先さん)

「アルコールの脳内濃度が一定以上になると海馬の神経細胞がその働きを失うと考えられます。そして記憶を脳の中で形成することができなくなった状態がブラックアウトといえます。海馬は大変な状況になっているのに、脳内では空間的な認識を司る中枢部分や言語中枢は働いているため、普通に会話したり、家に帰ったりできるのです」(眞先さん)

ブラックアウトを経験した方であれば分かると思うが、本人には全く記憶がなく不安なのだが、周囲に聞くと「え、普通だったよ」と言われることが多い。「またやっちゃった~」と笑っていられるうちはいい。しかしブラックアウトを頻繁に起こすことによるリスクがあることも知っておいてほしいと、眞先さんは注意を促す。

「アルコールを慢性的に飲むことによって、海馬における記憶形成と保存のメカニズムを阻害するということが分かってきました。こうしたことから普段、ブラックアウトを頻繁に起こしている人は、記憶力そのものが徐々に低下する可能性があるといえます。またアルコール性の認知症にも関係してくるので、注意が必要です」(眞先さん)

■血中アルコール濃度が急激に上がらない飲み方を!

これを聞くと、ますます笑ってなんかいられない…。脳へのダメージを阻止するには、ブラックアウトを起こすような酒乱的な飲み方を変える。これしか改善策はない。

では、具体的にどうすればいいのだろうか。眞先さんにアドバイスしていただいた。眞先さんは、飲酒量を抑えると同時に、“飲み方”に注意してほしいと話す。

「ブラックアウトを防ぐには、血中のアルコール濃度が急激に上がらないような飲み方をすることが重要です。具体的には、飲む際には何かつまみを食べ、空腹で飲まないようにする。そして一気に飲むのではなく、ゆっくり飲む。さらに、飲酒の合間に水を飲むようにすることが大切です。酔うために飲むのではなく、ゆっくりと味わいながら飲むように心がけてください」(眞先さん)

「ブラックアウトを起こした経験のある人は、経験から酒量を割り出し、それを超えないように心がけましょう。当たり前のことですが、飲み過ぎは避けてください。酒好きの人にはなかなか難しいかもしれませんが、適量(純アルコール換算で20g)を守るのも大切です。また、飲むのは『自宅外』だけとしたり、仲間と飲むようにしたりするといいでしょう。周りの目があったほうが酒量をセーブしやすくなります」(眞先さん)

遺伝子的にも酒乱の可能性が高く、酒乱になった経験も数多くあると告白してくれた眞先さんも、「今日は酒乱になったらまずい」という日は、酒量を抑え、飲み方を変えて、酒乱にならないようにしているそうだ。つまり、酒乱になるかならないかは自分である程度コントロールできるわけだ。

私を含め、周囲にいる酒を生業とする“プロ”の多くは、ここに挙げた飲み方を実践している。プロの左党が集う飲み会となると、酒の隣に必ず水があるし、皆さんとにかくよく食べる。また外で飲む機会が多い分、自宅ではほとんど飲まない人も少なくない。酒を生業にしており、酒を愛しているからこそ、節度ある飲み方を実践して、周りに迷惑をかけないように心がけているのだ。

これらの飲み方は、連載でこれまで紹介してきた“体に優しい飲み方”そのものである。周りに迷惑をかけず、そして自分の脳への悪影響を防ぐためにも、日々実践しようと改めて心に誓った。

■アルコールに代わる「脳の報酬」を用意する

最後に、眞先さんは、まったく別の視点での酒乱対策を提案してくれた。それは、アルコールに代わる「脳の報酬」を用意することだという。これはいったいどういうことだろうか。

「アルコールにはドーパミンの放出を促進する作用があります。つまりアルコールは麻薬と同じように、人工的に快感という報酬を人間に与えてくれるのです。この快感こそが『脳の報酬』となるのです。酒乱の人は、もともとドーパミンの働きは十分にあるのに、日常のさまざまなストレスによって抑制されていることが多い。日常生活でドーパミンを放出できる報酬が少ないので、簡単にドーパミンを放出できるアルコールに手が伸び、酒乱になっていくと考えられます」(眞先さん)

「そこでぜひお勧めしたいのは、『脳の報酬』となる要因をアルコール以外に求めることです」と眞先さんは話す。仕事で「脳の報酬」が得られない場合、例えば、趣味で得ればいい。ジョギングや山登りで達成感を得るといったことだ。

これは私自身の体験でもよく理解できる。数年前からジョギングや自宅での筋トレを始めてから酒量が減り、ブラックアウトを起こすことがほぼなくなったのだ。個人的にもぜひともお勧めしたい。

また、眞先さんは「環境を変えることも改善の一つ」だと話す。前編「原因は遺伝子? 酒乱になる人とならない人、何が違う」でも紹介したように、その人が置かれた環境も酒乱を生む要因だ。

「周りから『酒乱では?』と指摘されている人、あるいは過去にブラックアウトを起こした経験がある人は、環境を変えることも検討してみてください。特に職場でストレス漬けの日々を送っている人です。簡単なことではありませんが、場合によっては、転職まで踏み込むなどの『根本的な環境改善』を選択肢に入れることも検討してはどうでしょうか」(眞先さん)

◇ ◇ ◇

酒乱というと、飲み会を盛り上げてくれる楽しい存在、はたまた、飲み会で周りに迷惑をかけるちょっと困った存在。そのくらいが一般的な認識だろう。しかし、酒乱といわれる飲み方は、長期的な脳の記憶力低下につながるとなると放置しておくわけにはいかない。そして、酒乱がひどくなると、社会的地位を失う可能性すらあるとなればなおさらだ。

生まれつきの「遺伝子の組み合わせ」を変えることはできないが、飲み方や環境は変えることができる。この記事を読んで、「自分は酒乱の可能性がある…」と思った方は、今後、後悔をしないためにも、今こそ飲み方を見直してみよう。

(エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり、図版 増田真一)

「多くの人」に会っていく。

健康のためには活動が一番。敢闘会の活動で改めて思う。

新道町内会の人たちが、午前8時ころから花壇を整備していた。

10人ほどで、皆さん70代、80代と思われた。御苦労さんと車の中から見る。

牛久、土浦、つくば、つくばみらいなどへ佐田さん、大森さんと行く。

-------------------------------------------

早朝の散歩で、人に会いあいさつをする。

女性一人は無言、夫婦連れの人は「おはよう」と声が大きい。

午前4時15分、すでに明るい。

猫を5匹見る。

東3丁目で3匹。

白と灰色の猫、黒猫、茶色の猫。

アパートの庭にうずくまり、こちらを見ている猫。

自動車の脇に座る猫。

ブロックの塀を歩いている猫。

東5丁目の元の火の見櫓の土台に寝ている猫も黒猫。

6丁目では路地裏で三毛猫が背を向けていたが、近寄ると逃げていく。

そして、西田さんのタマがいつの間にか背後から足元に寄ってきた。

足が短いニャン太郎を探しにタマが行く。

タマは3歳の雌猫で、ニャン太郎は2歳。

猫同士、年齢を意識しているのだろうか?

タマはニャン太郎をまったく警戒しない。

わが家のブロック塀の下で、小雀が死んでいた。

何かに襲われたようで、傷ついていた。

すでに細かい蟻が無数に群がっていたので、小さなシャベルで庭に埋めた。

タマは時々、雀を捕って口に咥えているそうだ。

トカゲを弄んでいるタマの姿を見たことある。

「ネズミも捕ってくるんだよ。嫌だね」と西田さんは言っていた。