待望の日本語翻訳版、緊急出版!

「私たちは、まだ製造途中の飛行機を操縦していた・・・」

これは、ファイザー社のワクチン研究開発部門の責任者だったキャサリン・ヤンセンが、

職を辞した直後、2022年11月の『ネイチャー』誌で告白したものだ。

前例のないスピードで開発され、

通常の臨床試験が終わる前に製品化されたのが新型コロナワクチン。

ワクチン接種による副作用などの詳細がいまだに不明で、

ファイザー社がもつ臨床試験データの公表はわずか3ヵ月間分にとどまり、

そのすべての公開は「75年と4ヵ月後」となっている。

今回のコロナワクチンが、これまでのワクチンとまったく違うのは、

mRNA(メッセンジャーRNA)という遺伝子が使われていることだ。

しかし、このmRNAを様々な病気の治療のために人体に活用しようという研究は、

これまで20年以上を費やしていながら、

まだ臨床試験では成功していなかった分野だ。

その技術が今回はじめて製品化され、

多くの人々に接種されることとなった。

はたして、そこにリスクはないのだろうか。

ハーバード大学医科大学院、フランス国立衛生医学研究所などで活躍し、

RNA研究の第一人者として国際的にも認められる著者は、

RNAとは何か、

そしてRNAの先端研究の実際をわかりやすく解説しながら、

新型コロナワクチンの本当の危険性を明かす。

コロナワクチンを接種すれば、感染、重症化を防げるのか?

他者にうつすことも防げるのか?

筋肉に注入されたmRNAは、すぐに体内から消えるのか?

そして驚くべきことに、私たちの遺伝子のみならず子孫の遺伝子までが、

このワクチンによって改変されてしまう可能性が高いのだ・・・

各国政府や保健機関が喧伝してきたさまざまな「嘘」を暴き、

驚愕の真実を解き明かす。

今後もワクチン接種をするのか迷ったときは、この本を読んでから決めても遅くはない。

はじめに RNA研究の第一人者がみた新型コロナワクチンの真実

第1章 ウイルスよりもワクチンのほうが危険という現実

・ワクチン接種によって免疫機能が低下する

・公開が求められているモデルナ・ファイザー社の臨床試験データの中身

・・・など

第2章 新型コロナワクチンに使われたRNAとは何か

・DNAとRNAが私たちの身体をつくっている

・RNAがもつ未知の可能性

・・・など

第3章 RNAがもたらす医療の劇的な進歩

・唾液に含まれるRNAで多くの病気が診断できる

・RNAを使った革新的な治療薬

・・・など

第4章 これだけある新型コロナワクチンの危険性

・自然界に存在しないmRNAを体内に入れたらどうなるか

・個人がこれまで受け継いできた遺伝子を変えてしまうワクチン

・・・など

第5章 ワクチンの認可、製品化の過程に潜む重大なリスク

・通常の臨床試験が終わっていない段階で製品化されたワクチン

・疑問だらけのコロナワクチン認可の経緯

・・・など

著者について

イギリス・フランス両国籍をもつ遺伝学者。元フランス国立衛生医学研究所主任研究員。1969年生まれ。パリ・ディドロ大学で遺伝学の博士号を取得し、ハーバード大学医科大学院で神経内科医として働いたのち、2019年までフランス国立衛生医学研究所(INSERM)の主任研究員として数多くの研究チームを率いた。主な研究分野はRNAおよび遺伝性疾患。ミトコンドリアマイクロRNAに関する研究の第一人者として国際的に認められている。RNA研究の権威として、新型コロナワクチンの本当の安全性、有効性を指摘した本書は、フランス国内で瞬く間に16万部を超えるベストセラーとなり、世界各国で続々と翻訳・出版されている。

鳥取絹子(とっとり きぬこ)

フランス語翻訳家、ジャーナリスト。お茶の水女子大学卒業。訳書に『素顔のココ・シャネル』、『ウクライナ現代史』(河出書房新社)、『大人のギフテッド』(筑摩書房)など多数。

本書は最新の知見を平易な表現で分かり易く觧說した非常に優れた啓蒙書です。原文は仏語ですが、邦譯も素晴らしくて讀み易い文に仕上がってゐます。mRNAを中心としてRNAとは何の様なものか、RNAというシステムがパケット通信の様に蛋白合成等を制御する仕組み、そのmRNAを使った遺傳子治療の過去30年間の歩みと顛末、今回の遺傳子製剤を巡る藥事上の問題點を鋭く追及する内容です。根拠となる文献リストも収録されてゐます(文字が小さいのが難)。

歐州の話が多く日本國内の話題は含まれてゐませんが、全て日本にも当て嵌まります。マスメディアは隠蔽して來ましたので、殆どの國民は未だ知らないでしょうけれど。此れ迄に出版された類著は各論的に問題を取上げてゐますが、本書はもっと根本的な部分の理解に主眼があります。特に過去30年間の遺傳子治療の實情を知れば、全ては予測通りであった事も自ずと理解できるでしょう。本書はお薦めです。

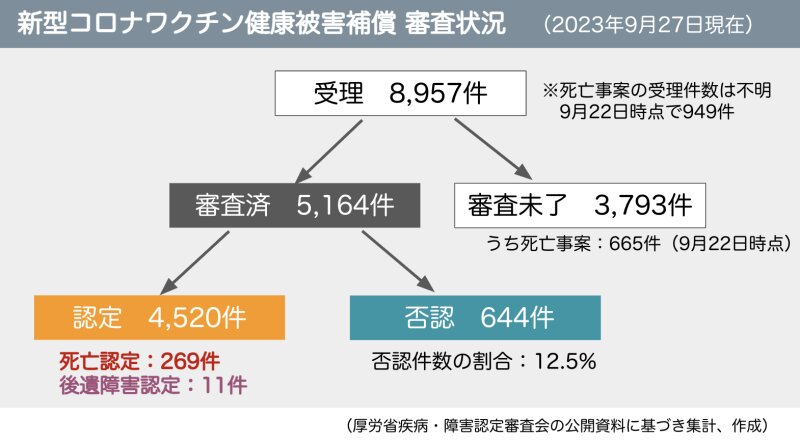

予防接種の健康被害救済制度に基づき、新型コロナワクチン接種後に死亡した人の遺族による申請を受理した件数は、9月22日までに949件に上ることがわかった。厚生労働省が27日、健康被害の審査結果をまとめた資料で明らかにした。

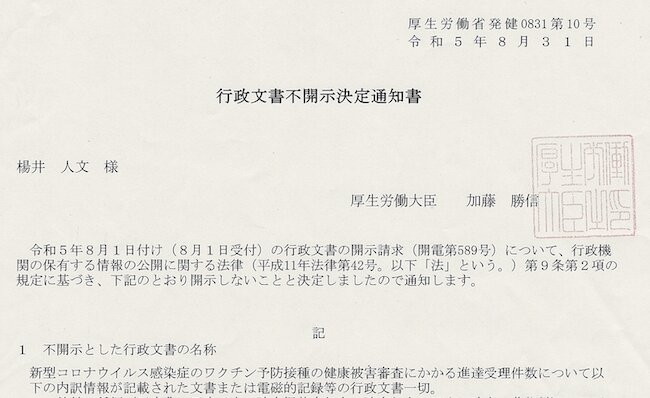

同省はこれまで、健康被害の申請受理件数の総数は公表していたが、死亡事案の受理件数や認定件数は、国会で質問を受けた場合等を除き、公表してこなかった。筆者の情報開示請求に対しても6月分以降は不開示としてきたが、公表に転じた。

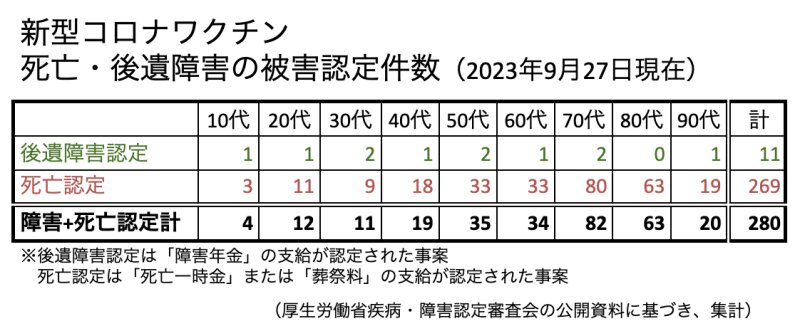

同省の審査会はこれまでに、接種後に心筋炎を発症し死亡した19歳の男性2人を含む269人の死亡事案について、被害認定をしている。一方で、650人以上の死亡事案が審査中となっている。

インフルエンザワクチン等の予防接種による死亡事案で厚労省が被害認定をしたのは、1977年以降の45年間であわせて151件だった。

コロナワクチンに関する受理件数、認定件数が異例の事態となっているが、大半の主要メディアは沈黙を保っている。

予防接種と健康被害の因果関係を審査しているのは、厚労省の「疾病・障害認定審査会」。

これまで、毎回「認定」「否認」等の審査結果を公表する際に、その時点での受理件数や認定件数も記載していたが、死亡事案や後遺障害事案の件数は明らかにしていなかった。

そうした中、厚労省は4月、国会での質問を受け、死亡事案の受理件数は「684件」と答弁(既報参照)。

厚労省は、筆者の情報開示請求に対しても、5月時点の情報を開示したが(5月26日時点で741件)、6月以降については不開示と通知した。

筆者の問い合わせに対し、厚労省の担当者は「国会議員から問い合わせがあれば(死亡事案の受理件数等を)集計、作成しているが、そのような問い合わせが来ない限り、作成することはない」と説明していた。

ところが、今回公表された資料には、死亡一時金・葬祭料の申請の受理件数、認定件数、保留件数が初めて記された。

これにより、死亡事案のうち審査が終わったのは約3割、死亡以外の事案のうち審査が終わったのは約6割であることが確認された。

健康被害の審査結果を軽視する言説に注意

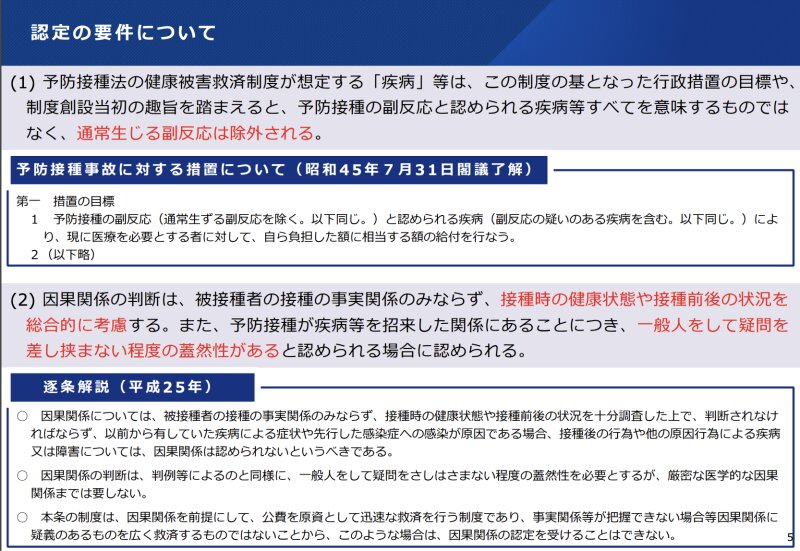

厚労省は、健康被害救済制度による被害認定について「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」と説明している。このことをとらえ、予防接種と無関係な事案も認定対象になっているかのように示唆する言説が一部にみられる。

しかし、「厳密な因果関係までは必要としない」というのは、「いい加減な判断でよい」「因果関係がなさそうでも認める」ということを意味するわけではない。

そもそも日本では解剖が行われる事例も少ないうえ、個々人の接種と有害事象の因果関係を医学的に厳密に証明することは不可能に近いと言われている。

そうしたことを踏まえ、厚労省の資料には、接種時の健康状態や接種前後の状況を総合的に考慮し「一般人をして疑問を差し挟まない程度の蓋然性があると認められる場合」に認定するものであって「因果関係に疑義のあるものを広く救済するものではない」と記されている。

医学的な解明力不足などを理由に、現実に起こり得る健康被害の救済を妨げないように証明負担を軽減する趣旨であって、因果関係のなさそうなものまで広く救済する趣旨ではないということだ。

申請段階では、厚労省は「予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録」の提出を求めており(同省サイト)、申請のハードルも決して低くない。受理業務を担当する地方自治体が、書類不足を理由に受け付けないケースもあるという(山岡淳一郎『ルポ 副反応疑い死』)。

受け付けされた後は、医師や感染症専門家ら専門委員で構成されている審査会が、申請者が提出したカルテ等に基づき判断し、「予防接種と疾病との因果関係について否定する論拠がある」ケースや「因果関係について判断するための資料が不足しており、医学的判断が不可能である」ケースには否認することになっており、そうした理由にあたらない場合にはじめて認定される。あくまで専門委員が認否の判断をしており、厚労大臣は審査に直接関与しない。

とりわけ死亡事案の認定は、予防接種法に基づき、死亡が「接種によるもの」と厚生労働大臣が因果関係を認め、死亡一時金(4420万円。今年4月から4530万円に増額)の給付に直結する、きわめて重い判断だ。給付金は地方自治体も一部負担する。

重大な死亡、後遺障害事案は審査結果が出るまでに時間かかっており、専門委員が医学的見地から慎重に検討し、認否の判断を出しているとみられる。

しかし、これまでのところ、接種の安全性を評価する別の専門部会では、健康被害救済制度の審査内容が共有されていない。

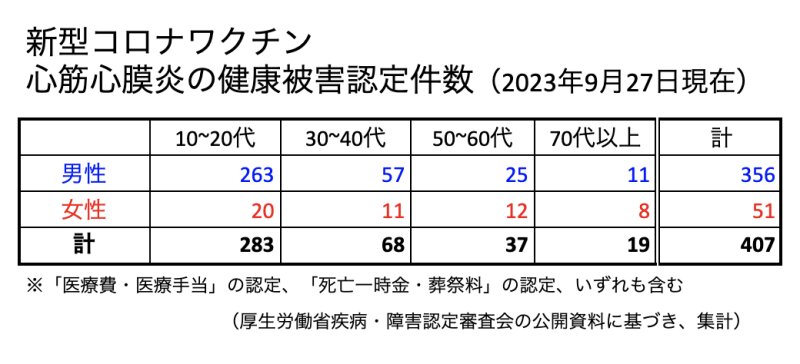

心筋炎での健康被害 大半が10〜20代男性 死亡の認定も

厚労省の疾病・障害認定審査会が、接種による因果関係を否定できないとして健康被害を認定し、給付を認定したのは、4520件(9月27日現在)。このうち、急性心筋炎・心膜炎で認定された事案は400件以上あり、10〜20代男性が6割以上を占めていることが、厚労省の資料に基づく筆者の集計でわかった(以下の表)。

その多くは入通院治療による医療費・医療手当の認定だが、9月22日には心筋炎で死亡した19歳男性2人が死亡一時金・葬祭料の認定を受けた(厚労省審査会の資料)。接種時期や回数などの詳細は明らかにされていない。

健康被害の審査結果には含まれていないが、これまでに女子中学生(14歳)の心筋炎による死亡も確認されている(法医学誌の査読済み論文、7月28日NHK)。

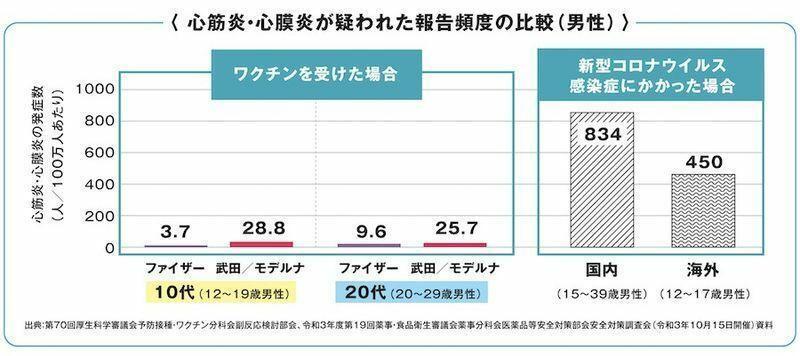

国内での新型コロナワクチンの接種が2021年に始まった当初、治験によって確認された重大な副反応は「ショック、アナフィラキシー」だけだった。

大規模接種が始まった後、若い男性に心筋炎の発症頻度が多くみられることが判明した後も(ロイター)、政府は大学拠点の集団接種などを進め、専門家も若年者への接種の奨励を続けていた。

厚労省も、接種後の心筋心膜炎の発症頻度は、感染時に比べて少なく、症状も軽いなどと説明(同年7月2日改訂の厚労省Q&Aサイト、10月15日公開リーフレット)。

重大な副反応に「心筋炎、心膜炎」が明記されたのは、2回接種がひとまわり終わった後の同年12月(NHK)。その後も、河野太郎ワクチン担当相(当時)は「ワクチンで心筋炎になる人もいるが、確率的に小さいし軽症」「ワクチン打ったら心筋炎だと、また反ワクチンの人が騒いでいますが、全然気にすることはありません」などと説明していた(12月5日配信のYouTube)。

2021年10月から使われていた厚労省のリーフレットのグラフ

ところが、厚労省は翌年、感染時より接種時の方が心筋心膜炎の頻度がはるかに低いと図示したリーフレットを不適切なものと事実上認め、撤回(既報参照)。

モデルナ製を2回接種した10代男性の心筋炎発症率が100万人あたり150人を超えるなど、リーフレットで用いたデータを大幅に上方修正していた(厚労省Q&Aサイトの資料、改訂版リーフレット)。

これまで承認されてきたワクチンでの重大な副反応は100万人あたり数人レベルと言われていた(朝日新聞2020年12月14日)。

(関連続報)