ヌーヴェルヴァーグ(フランス語: Nouvelle Vague)は、1950年代末に始まったフランスにおける映画運動。

ヌーベルバーグ、ヌーヴェル・ヴァーグとも表記され、「新しい波」(ニュー・ウェーブ)を意味する。

定義

広義には、撮影所(映画制作会社)における助監督等の下積み経験なしにデビューした若い監督たちによる、ロケ撮影中心、同時録音、即興演出などの手法的な共通性を持った一連の作品を指す(単純に1950年代末から1960年代中盤に制作された若い作家の作品を指すこともあり、さらに広い範囲の定義もある)。

狭義には、映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』の主宰者であったアンドレ・バザンの薫陶を受け、同誌で映画批評家として活躍していた若い作家たち(カイエ派もしくは右岸派)およびその作品を指す。

具体的には、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェット、エリック・ロメール、ピエール・カスト、ジャック・ドニオル=ヴァルクローズ、アレクサンドル・アストリュック、リュック・ムレ、ジャン・ドゥーシェなど。

また、モンパルナス界隈で集っていたアラン・レネ、ジャック・ドゥミ、アニエス・ヴァルダ、クリス・マルケル、ジャン・ルーシュなど、主にドキュメンタリー(記録映画)を出自とする面々のことを左岸派と呼び、一般的にはこの両派を合わせてヌーヴェルヴァーグと総称することが多い。

また、ヌーヴェルヴァーグの作家として、ジャック・ロジエ、クロード・ベリ、ジャン=ダニエル・ポレ、フランソワ・レシャンバック、ロジェ・ヴァディム、ルイ・マル、ジャン=ピエール・メルヴィルやクロード・ルルーシュ、ジャン=ピエール・モッキー、セルジュ・ブールギニョンを含めることもある。

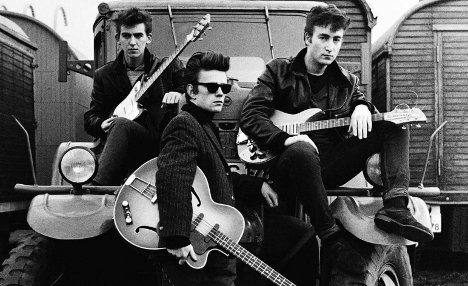

ヌーヴェルヴァーグの名作として知られる『気狂いピエロ』である。

詳細/発生から終焉

ーヴェルヴァーグ(新しい波)と言う呼称は、1957年10月3日付のフランスの週刊誌『レクスプレス』誌にフランソワーズ・ジルーが「新しい波来る!」と書き、そのキャッチコピーを表紙に掲げたことが起源とされる。

以降、同誌は「ヌーヴェルヴァーグの雑誌」をキャッチフレーズとしたが、この雑誌で言う「新しい波」とは、当時話題になっていた戦後世代とそれまでの世代とのギャップを問題にしたものに過ぎなかった。

この言葉を映画に対する呼称として用いたのは、映画ミニコミ『シネマ58』誌の編集長であったピエール・ビヤールで、同誌1957年2月号において、フランス映画の新しい傾向の分析のために流用した。

しかし、この言葉が用いられる以前から、後にヌーヴェルヴァーグと呼ばれる動向は始まっていた。

トリュフォーは1954年1月号の『カイエ』誌に掲載した映画評論「フランス映画のある種の傾向」において、サルトルが実存主義の考え方に基づいてフランソワ・モーリアックの心理小説を例に取って小説家の神のような全能性を根本的に批判したのにならい、当時のフランス映画界における主流であった詩的リアリズムの諸作品に対し、同様の観点から痛烈な批判を行なった。

その論法の激しさから、トリュフォーは「フランス映画の墓掘り人」と恐れられたが、これがヌーヴェルヴァーグの事実上の宣言文となった。

発生

『いとこ同志』

『大人は判ってくれない』

『勝手にしやがれ』

ヌーヴェルヴァーグの最初の作品は、カイエ派(右岸派)のジャック・リヴェットの35mm短編『王手飛車取り』(1956年)だと言われる。

本作はジャック・リヴェットが監督を務めたが、クロード・シャブロルが共同脚本として参画したことを始め、ジャン=マリ・ストローブが助監督、トリュフォーやゴダール、ロメールも俳優として出演したように、まさに右岸派の面々がこぞって参加し共同し創り上げた作品だった。

この作品を皮切りに、右岸派は次々と短編作品を製作した。トリュフォー『あこがれ』(1957年)、『男の子の名前はみんなパトリックっていうの』(1957年)、ゴダール&トリュフォー『水の話』(1958年)などである。

1957年12月から1958年2月にかけてシャブロルは長編第1作の『美しきセルジュ』を故郷の村サルダンで撮影した[3]。『美しきセルジュ』は1958年8月、スイスのロカルノ国際映画祭で上映。同年9月にはヴェネツィア国際映画祭でも上映された。そして1959年1月10日にフランス本国で公開され、商業的にも成功した。

1959年3月11日、シャブロルの『いとこ同志』が公開。同年5月4日、トリュフォーの『大人は判ってくれない』がカンヌ映画祭で上映。同月、『大人は判ってくれない』はカンヌで監督賞と国際カトリック映画事務局賞を受賞し、7月には『いとこ同志』がベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。

『美しきセルジュ』もこの年にジャン・ヴィゴ賞を受賞し、ヌーヴェルヴァーグの名は一挙に広まった。

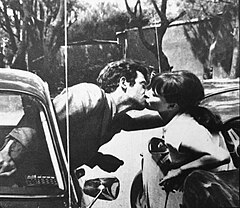

同年8月17日から9月19日にかけてジャン=リュック・ゴダールの長編第1作の『勝手にしやがれ』の撮影が行われた。同年秋、パリ近郊の撮影所の作業室で『勝手にしやがれ』の20分あまりのラッシュを見た新外映の秦早穂子は感銘を受け、試写(11月)前であったが日本での配給を決定した。

同じ頃、ルネ・クレマンの『太陽がいっぱい』の買い付けも行った秦はヌーヴェルヴァーグをこう分析した。

「フランスは戦勝国ではあったが、植民地のインドシナを失い、更にアルジェリアを手放す危機に追い込まれていた。人権や宗教の問題、戦争の後遺症を背負って喘いでいた。一見華やかなパリの空気の底に、黒い不安や怒りが渦を巻く。(中略)ヌーベル・バーグとは、若い人全体の行動と思いであり、映画だけの運動にはとどまらなかった。『勝手にしやがれ』の主人公のミシェル・ポワカール、いや演じたベルモンドの存在そのものが、重苦しい社会の空気を横からぶっ飛ばす力を秘めていた」

1960年3月16日、『勝手にしやがれ』が公開。

即興演出、同時録音、ロケ中心というヌーヴェルヴァーグの作品・作家に共通した手法が用いられると同時にジャンプカットを大々的に取り入れたこの作品は、その革新性によって激しい毀誉褒貶を受け、そのことがゴダールとヌーヴェルヴァーグの名を一層高らしめることに結びついた。

一方、左岸派の活動は、カイエ派(右岸派)よりも早くにスタートしていた。時期的にはアラン・レネが撮った中短編ドキュメンタリー作品である『ゲルニカ』(1950年)や『夜と霧』(1955年))が最も早く、その後、レネは劇映画『二十四時間の情事(ヒロシマ・モナムール)』(1959年)と『去年マリエンバートで』(1961年)を製作した。カイエ派、左岸派を含めた中で最初の長編劇映画はアニェス・ヴァルダの『ラ・ポワント・クールト』(1956年)だった。ジャック・ドゥミは『ローラ』(1960年)を公開した。これらが商業的な成功も収めたことから、1950年代末をヌーヴェルヴァーグの始まりとすることが多い。

また、まだ「ヌーヴェルヴァーグ」という言葉の生まれるずっと前、1951年『カイエ』創刊の年、ロメールがゴダールを主演に『シャルロットと彼女のステーキ』を撮影し、翌年アストリュックが本格的中編作品『恋ざんげ』を撮る。このとき、トリュフォーは兵役によって不在(1950年 - 1953年)であり、『カイエ』創刊にも立ち会っていない。そのトリュフォーが1953年にパリに帰還、『カイエ』に執筆を開始する。トリュフォーは、リヴェットがルーアン時代に撮っていた短編を観て、創作意欲をかき立てられ、リヴェットの撮影監督としてのサポートのもと『ある訪問』を1954年に撮影している。

この20分のラッシュを観たアラン・レネが編集をし、7分40秒の短編映画が出来上がった。この年、スイスでゴダールは『コンクリート作業』という短編を撮り、トリュフォーは『勝手にしやがれ』の最初の原案シナリオを書いた。1956年、ロジェ・ヴァディムが妻のブリジット・バルドーを主演に撮ったデビュー作『素直な悪女』は賛否両論を浴びたが、トリュフォーは絶賛する。

このアメリカナイズされた新しいフランス映画の興行的成功の延長線上におかれたことで、経済的な意味でヌーヴェルヴァーグの作品群は存在することが可能になった。

また、1958年に撮影が始まったリヴェット『パリはわれらのもの』は、トリュフォーのレ・フィルム・デュ・キャロッス社とシャブロルのAJYMフィルム社の合作であり、前述のジャック・ドゥミも出演している。現実のヌーヴェルヴァーグにあっては、カイエ派も左岸派も乖離した存在ではなかった。

終焉と継承

終焉に関しては諸説あり、その始まり以上に論者による見解は一致しない。

最も短いものでは、上述した嵐のような動向が一段落した60年代前半とされる。的にはトリュフォーやルイ・マルが過激な論陣を張った1968年5月19日のカンヌ映画祭における粉砕事件までを「ヌーヴェルヴァーグの時代」と捉えるのが妥当だと言われている。

この時点までは右岸派や左岸派の面々は多かれ少なかれ個人的な繋がりを持ち続け、運動としてのヌーヴェルヴァーグをかろうじて維持されていたが、この出来事をきっかけとしてゴダールとトリュフォーの反目に代表されるように関係が疎遠になり、蜜月関係と共同作業とを一つの特徴とするヌーヴェルヴァーグは終焉を迎えることとなった。

しかし、即興演出、同時録音、ロケ中心を手法的な特徴とし、瑞々しさや生々しさを作品の特色とする「ヌーヴェルヴァーグの精神」はその後も生き続け、ジャン・ユスターシュやフィリップ・ガレル、ジャン=クロード・ブリソー、ジャック・ドワイヨン、クロード・ミレールらは「カンヌ以降」に登場し評価を得た作家だが、いずれも「遅れてきたヌーヴェルヴァーグ」との評価を得た。

影響

ヌーヴェルヴァーグには、「精神的な父」と呼ばれる人物が複数存在し、アンドレ・バザン、ロベルト・ロッセリーニ、ジャン・ルノワール、ロジェ・レーナルト、ジャン=ピエール・メルヴィル、溝口健二などが挙げられている。

ヌーヴェルヴァーグが興った1950年代から1960年代にかけては、フランスにおいては映画に限らず多くの文化領域で新たな動向が勃興しつつあった。

それはサルトルを中心とした実存主義や現象学を一つの発端とするもので、文学におけるヌーヴォー・ロマンや文芸批評におけるヌーヴェル・クリティック、さらには実存主義を批判的に継承した構造主義など多方面に渡った現象であり、ヌーヴェルヴァーグもこれらの影響を様々に受けていると言われる。

事実、ヌーヴォーロマンの旗手であったアラン・ロブ=グリエやマルグリット・デュラスは、原作の提供や脚本の執筆のみならず、自ら監督を務めることでヌーヴェルヴァーグに直接的に関与している。

しかし実際には、ヌーヴォー・ロマンという運動自体があったわけではなく、その呼称すら1957年5月22日『ル・モンド』での論評に初めて現れたものであり、『レクスプレス』誌の引用で『シネマ58』1957年2月号に現れた「ヌーヴェルヴァーグ」という呼称の方が早い。

『勝手にしやがれ』に代表されるアンチクライマックス的説話論自体は、文学の影響というよりも、むしろバザンが熱烈に擁護した『無防備都市』(1945年)や『ドイツ零年』(1948年)のロッセリーニや、『カイエ』の若者たちを魅了した『拳銃魔』(1950年)のジョセフ・H・リュイス、『夜の人々』(1949) のニコラス・レイ、『暗黒街の弾痕』のフリッツ・ラングらのアメリカの低予算B級映画のほうに直接的な影響関係がある。

文学ではトリュフォーは『大人は判ってくれない』にあるようにむしろバルザック、アストリュックは『女の一生』つまりはモーパッサンが原作、と非常に古風である。

哲学や文学領域の新傾向とヌーヴェルヴァーグとは、一方的な影響関係にあるというよりも、異分野で同時多発的に起きたものであり、デュラスらは彼ら映画人と対等に共同戦線を張ったのである。

『カイエ』の思想は、ヒッチコック=ホークス主義に代表される「作家主義」である。

この源泉は、1948年、アストリュックの論文『カメラ=万年筆、新しき前衛の誕生(Naissance d'une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo)』(『レクラン・フランセ』(L'Écran Français)誌)であり、これにバザンも魅了され、アストリュックともに『レクラン・フランセ』を飛び出し、ジャン=ジョルジュ・オリオールやジャック・ドニオル=ヴァルクローズの『ラ・ルヴュ・デュ・シネマ』に加担していく。

ヌーヴェルヴァーグへの思想的影響というならば、実存主義よりも作家主義である。

ちなみに、その「作家主義(La Politique des Auteurs)」ということば自体の初出は、ヌーヴェルヴァーグ前夜の1955年2月、映画作家デビュー(短編)直後の批評家トリュフォーが、「カイエ」誌上に発表した『アリババと「作家主義」』(Ali Baba et la "Politique des Auteurs")であった。

また、まったくの同世代であるブラジルの映画作家ネルソン・ペレイラ・ドス・サントスが撮ったセミドキュメンタリー『リオ40度』も1956年パリで上映され、この年に、ヌーヴェルヴァーグ的なるものがパリになだれ込んだことがヌーヴェルヴァーグに火を点けた。

日本におけるヌーヴェルバーグの影響としては、1960年代に松竹が、大島渚、吉田喜重、脚本家の石堂淑朗などによる作品の演出や作風が当時のフランスのヌーヴェルバーグと呼ばれた若手監督に似ていることに着目し、彼らの映画を「松竹ヌーヴェルバーグ」として売り出したことが挙げられる。

とくに1960年公開の大島渚監督の『青春残酷物語』のセンセーショナルなヒットがその松竹ヌーヴェルバーグの口火となった。

しかし、大島渚は自身の監督作『日本の夜と霧』の不評もあって、松竹と対立し、石堂淑朗らなどと共に松竹を辞めて独立プロを起こした。