翌年度以降に実施する税制の内容や検討事項をまとめた「税制改正大綱」。2024年12月20日、自民・公明両党は2025年(令和7年)の税制改正大綱を決定、公表しました。2025年の税制改正大綱は内容が山盛りで、多岐にわたっています。

今回は、2025年の税制改正大綱の内容から、私たちの生活に関わる重要な改正案のポイントを紹介します。

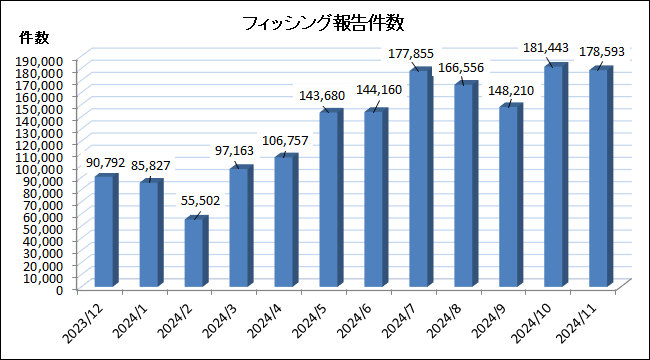

年収の壁は「103万円」→「123万円」に引き上げ ニュースで大きな話題になった年収の壁問題。これまでは、年収が103万円を超えると超えた分に対して所得税がかかっていました。2025年からは、これが「123万円」と、20万円引き上げられることになりました。

所得税を計算するときには、収入や所得から一定額を差し引く「控除」を行い、残った金額(課税所得)をもとに税金を計算します。会社員や公務員など、給与をもらって働いている人は年収が「基礎 控除」の48万円と「給与所得控除」の55万円、合計103万円を超えると所得税を払う必要があります。

2025年からは、「基礎 控除」が58万円、「給与所得控除」の最低保障額が65万円とそれぞれ10万円ずつ増えます。そのため、「103万円の壁」も「123万円の壁」になるというわけです。

<103万円から123万円へ>

(株)Money&You作成 なお、住民税の基礎 控除は43万円でこれまでと変更なしですが、給与所得控除は65万円に10万円引き上げられ、非課税限度額も10万円増の110万円となる予定です。

以上より、年収ごとのおおよその減税額を計算してみると、

年収150万円…2万円 年収300万円…5,000円 年収500万円…1万円 年収800万円…2万円 年収1,200万円…2万3,000円 年収1,500万円…3万3,000円

となります(いずれも単身者で会社勤め、所得控除は基礎 控除・社会保険料控除のみを想定)。

年収が高いほど減税額は大きくなるので、「高所得者に有利」と言えなくもありませんが、高所得者はその分税金をたくさん納めていることを忘れてはいけません。

19歳〜22歳の「特定扶養控除」の要件緩和と「特定親族特別控除(仮称)」の新設 103万円の壁にはもうひとつ、大学生年代(19歳〜23歳未満)の子を扶養する親など(以下、扶養者)が受けられる「特定扶養控除」があります。特定扶養控除では、所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられます。

しかし、子の年収が103万円を超えると、扶養者が特定扶養控除を受けられなくなるため、扶養者の税金が増えてしまいます。そのため、年収103万円を超えないように就業調整をしている子が多かったのです。

2025年からは、特定扶養控除の適用対象となる子の年収上限が「150万円」にアップ。子の年収が150万円までであれば、扶養者が特定扶養控除を満額受けることができるようになります。

また、子の年収が123万円を超えた場合「特定親族特別控除(仮称)」が適用され、年収が150万円を超えても段階的に控除額を減らす仕組みに。子の年収が150万円を超えても、扶養者の手取りが急激に減らないような配慮がなされています。

合計所得金額要件の変更 所得控除などを受ける際の要件となる合計所得金額(給与だけでなく、その他のさまざまな所得も含めた合計)の上限がアップするものがあります。主なものは次の通りです。

<合計所得金額要件が変わる主なもの>

(株)Money&You作成 子育て世帯支援が充実 少子化への対策が求められているなか、子育て世代の優遇策も盛り込まれています。

住宅ローン控除の拡充 住宅ローン を借りて住宅を購入・リフォーム した人が節税できる住宅ローン 控除。最大13年間にわたって各年末の住宅ローン 残高の0.7%を所得税や住民税から差し引くことができます。2024年からは、控除の対象となる借入限度額が引き下げられたのですが、子育て世帯は引き下げられずに優遇されていました。

当初この優遇は2024年のみの予定だったのですが、2025年も延長されることになりました。借入限度額は住宅の省エネ性能に応じて異なり、次のようになっています。

<住宅ローン 控除が受けられる借入限度額>

(株)Money&You作成 住宅リフォーム税制の拡充 子育て世帯・若者夫婦世帯が所定の子育てに対応した住宅のリフォーム をした場合に税金が安くなる制度が「住宅リフォーム 税制」です。子育て対応改修工事の費用(250万円まで)の10%を所得税の額から控除できます。

住宅ローン 控除と同様、当初は2024年のみの制度だったのですが、こちらも2025年12月31日まで延長されることになりました。

生命保険料控除 生命保険に加入して、生命保険料を支払った場合に受けられる生命保険料控除には、保険の種類に応じて3種類あります。2012年以降の新契約の場合、生命保険料控除で差し引ける金額は、次のとおりです。

一般生命保険料控除(定期保険や終身保険など)…所得税4万円・住民税2.8万円 介護医療保険料控除(医療保険や介護保険など)…所得税4万円・住民税2.8万円 個人年金保険料控除(条件を満たした個人年金保険)…所得税4万円・住民税2.8万円

つまり、生命保険料控除で所得税の課税所得が12万円控除できます。なお、住民税の課税所得の控除額は各2.8万円ですが、合計額は3種類合わせて最大7万円です。

2026年(令和8年)分の所得税について、23歳未満の扶養している親族がいる場合、「一般生命保険料控除」の控除額が2万円上乗せされ、最大6万円となります。そのため、定期保険や終身保険などに加入している場合、控除額が多くなります。

ただし、一般生命保険料控除が2万円増えても、3種類の控除額の合計は「12万円」で変わりません。3種類の生命保険料控除を利用し、すでに12万円控除している場合には、これ以上控除額は増えません。

結婚・子育て資金の一括贈与が2年延長 結婚・子育て資金の一括贈与は、子や孫に結婚・子育て費用を贈与した場合に、最大1,000万円まで非課税にできる制度です。

2024年の税制改正大綱では「制度の廃止も含め、改めて検討する」となっていたのですが、現状「こども・子育て政策」を推進していることを考慮して、2027年3月31日まで2年延長されました。

高校生の扶養控除を維持 2024年10月から、児童手当が高校生年代(16歳〜18歳)に拡充されました。児童手当の拡充を受けて、高校生年代の扶養控除(所得税38万円・住民税33万円)を引き下げる案(所得税25万円・住民税12万円)が出ていました。

しかし、今回の税制改正大綱には盛り込まれず、結論が2025年以降に先送りされました。そのため、2025年も扶養控除は現行どおり所得税38万円・住民税33万円となります。

企業型DCとiDeCoの掛金額が増加 公的年金の上乗せとなる年金を用意できる企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo )は、毎月の掛金額の上限(拠出限度額)が引き上げられます。

企業型DCの拠出限度額

確定給付年金(DB)に加入していない人 月額5.5万円→6.2万円 DBに加入している人 月額5.5万円→6.2万円からDBの掛金相額を控除した額が企業型DCの掛金上限

iDeCoの拠出限度額

第1号被保険者(個人事業主・フリーランスなど) 月額6.8万円→ 7.5万円 企業年金に加入している会社員 月額2.0万円→6.2万円からDB・企業型DCの掛金額を引いた額がiDeCo の掛金上限 企業年金に加入していない会社員 月額2.3万円→6.2万円

※以下は税制改正大綱には記載されていませんが、

となる予定です。

また、企業型DCでマッチング拠出(企業だけでなく加入者も掛金を支払うことができる仕組み)を利用する場合、これまで加入者の掛金額は企業の掛金額を超えることができませんでした。たとえば、企業の掛金が1万円なら、加入者の掛金も1万円までしか支払えなかったのです。

しかしこの要件が廃止され、企業の掛金額に関係なく加入者が掛金を支払えるようになります。企業型DCを拠出限度額まで利用できるようになります。

さらに、これまで60歳以上70歳未満でiDeCo に加入できなかった人のうち、「iDeCo の加入者・運用指図者だった」または「私的年金の財産をiDeCo に移換できる」人で、老齢基礎 年金やiDeCo の老齢給付金を受け取っていない人であれば、新たにiDeCo に加入できるようになります。

企業型DCとiDeCoの「5年ルール」が「10年ルール」に 企業型DCとiDeCo の掛金額や対象が広がる一方、一時金を受け取るときの「5年ルール」が「10年ルール」に変更される見込みです。

現状、企業型DCやiDeCo の資産を一時金でもらい、5年空けてから退職金を受け取れば、それぞれの退職所得控除が適用できる「5年ルール」があります。たとえば、60歳でiDeCo を受け取り、65歳で退職金を受け取れば、それぞれの退職所得控除が利用できて、大きく節税できるのです。65歳で会社から退職金がもらえないと使えないルールではありますが、5年ならばまだ現実的です。

しかし、2026年1月1日以降は、企業型DCやiDeCo の資産を一時金でもらい、「10年」空けてから退職金を受け取れば、それぞれの退職所得控除が適用できる「10年ルール」に変わってしまうのです。たとえば、60歳でiDeCo を受け取り、70歳で退職金を受け取るということですから、ほぼ使えないルールです。SNSなどでは実質上の負担増だという声もあがっています。

今後の見直し検討事項 税制改正大綱には他にも、さまざまな検討事項が挙げられています。

防衛力強化の財源確保 政府は防衛力強化のために、法人税・たばこ税・所得税の3つの税を増税しようとしています。このうち、法人税は2026年4月以降、法人税額に4%を付加する「防衛特別法人税(仮称)」を新設する予定。また、たばこ税は2026年4月から加熱式たばこと紙巻きたばこの税負担を揃え、2027年4月から2029年4月にかけて3段階に分けて1本0.5円ずつ増税する予定です。

そして所得税は「「103万円の壁」の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検討」となっており、まだ具体的な情報は出てきていません。しかし、今後の検討次第で、何らかの形で増税が打ち出されるでしょう。

退職所得課税の強化 退職金は、一時金で受け取ると「退職所得控除」、年金で受け取ると「公的年金等控除」という具合に、税制上の取り扱いが異なります。また、退職所得控除は20年以下の部分は1年増えるごとに40万円増えるのに対し、20年超の部分は1年増えるごとに70万円増えるため、優遇されています。

政府はこれらを「中立ではない」「転職の増加等の働き方の多様化に対応していない」ととらえ、公平な税負担のための見直しを行う方針のようです。

過去には退職所得控除の20年超の部分も「40万円」にすることが取り沙汰されたこともありました。再びそうした「改悪」を目指すこともあるでしょう。

給与所得控除と公的年金等控除の合計額上限が 280万円に 年金に適用される公的年金等控除は、給与所得を得ている年金受給者にも適用されます。それによって、給与収入のみの人と給与+年金の人で、同じ収入額でも税金の負担が異なります。今後、在職老齢年金(給与+年金が50万円を超えると年金の一部または全部が減額される制度)の基準が引き上げられると、税負担の差がさらに大きくなる可能性があります。

そこで、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を 280万円と定め、税負担の差を減らすことを検討しています。2026年の税制改正で法制化される見込みです。

暗号資産課税の見直し 暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は現状「雑所得」となり、他の所得と合わせて課税(総合課税)されます。そのため、税率(所得税+住民税)は最低でも15%、最大で55%となります。しかし、株式投資の利益は「申告分離課税」といって、他の所得とは切り離して計算。税率は20%になっています(いずれも、復興特別所得税を除く)。

税制改正大綱では、

「暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置付け、上場株式等をはじめとした特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討する」

と記載されています。

これだけでは、見直した結果何をするのかが判断できないのですが、もしかすると暗号資産への課税も他の金融商品同様20%にするということかもしれません。

引き続きウォッチしましょう 2025年の税制改正大綱のなかから、私たちに関係のありそうなところを紹介してきました。今後、2025年3月までに議論が行われ、詳細なルールが明らかになってくるでしょう。ぜひ今後のニュースもチェックしておきましょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

</button>

</button> </button>

</button> </button>

</button>