2025年1月14日午前3時45分~CSテレビのザ・シネマで観た

『カリブの熱い夜』(カリブのあついよる、原題:Against All Odds) は、テイラー・ハックフォードが監督した1984年のアメリカ映画。1947年のジャック・ターナー監督の作品『過去を逃れて』のリメイク。

カリブにある用事でやってきた元フットボール界のスター選手だった男とロス上流社会の暗黒の世界と関係を持つ女の危険な恋を描く。

あらすじ

テリー・ブローガン(ジェフ・ブリッジス)は、元プロのフットボール・チームの高給花形選手。

彼は今、カリブ海に臨むユカタン半島のリゾート、コズメルに来ていた。その目的は、ロスでナイトクラブを経営しているジェイク・ワイズ(ジェームズ・ウッズ)に雇われて、彼と同棲中のロサンゼルス社交界の名花ジェシー・ワイラー(レイチェル・ウォード)を捜し出すことだ。肩の故障でチームを追われ、金のためにやむなく引き受けた仕事だ。

ジェイクは口喧嘩の末ジェシーに太ももを傷つけられても、まだ死ぬほど彼女を愛しているのだ。捜査は難航し半ば諦めかけていた矢先、ブローガンはフルーツ・ショップでジェシーを見かけた。

しかし、事情を説明しようとする彼に耳をかそうともせず、さっさと立ち去ってしまうジェシー。執拗に追うブローガン。

依頼されたからではなく、ジェシーの翳りある美貌に惹かれてしまったのだ。

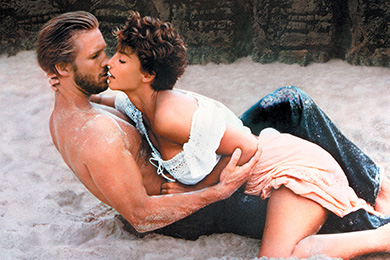

何日か行動を共にするうちにジェシーも少しずつ心を開き、2人は恋に落ちた。ブローガンはいつしか仕事を忘れていた。

ある日、業を煮やしたジェイクがブローガンの所属していたチームのコーチを島に送り出した。

コーチは、チチェン・イツァの遺跡の中で2人を見るやいなや拳銃をつきつけ、ジェシーを強引に連れ戻そうとした。

もみ合ううちに、ジェシーはコーチを撃ち殺しブローガンの前から姿を消した。

ロサンゼルスに戻ったブローガンは、事情を説明するためにジェイクのナイトクラブへと足を運んだ。そこにはなんと姿を消したはずのジェシーがいた。ブローガンはやりきれない気持ちだった。

ジェシーを忘れることができないでいる自分を感じたからだ。ジェイクは、2人の間に何が起こったのか感づいていたが平静を装っていた。

ナイトクラブのオープンの日、ジェイクはブローガンに、コーチ殺しの隠蔽をタテに、ある仕事を強制的に依頼した。センチュリー・シティにあるビルの一室に保管されている書類を盗むことだ。

その一室とは、ブローガンがチームを追われた直後、就職口を求めて足を運んだチームの弁護士スティーヴ(ソウル・ルビネック)のオフィスだ。必死になって書類を捜すブローガン。

しかし、それはジェイクが仕組んだ罠だったのだ。書類などなく、ブローガン宛のファイルにFuck You Terryと書かれた紙が入っていた。

オフィスの浴室にはすでに冷たくなったスティーヴの死体があった。その現場にビルの警備員が踏み込んできた。

必死で逃れたブローガンは、スティーヴの秘書を捜し出し、彼の小型金庫を取りに行かせる。その金庫の書類は、プロ・フットボール試合にからんだ賭博のメモだった。彼らの背後に隠れた黒幕はチームの弁護士ベン(リチャード・ウィドマーク)だったのだ。

彼はジェシーの母でチームのオーナーであり、宅地計画を進めているミセス・ワイラー(ジェーン・グリア)の片腕でもあったのだ。

その事実を知った今、ブローガンは、社交界にはびこる巨大な賭博の組織を相手にすることになった。

丘の上で一人彼らと闘うブローガン。

彼がジェイクに撃たれようとした時、ジェシーが彼を救った。暗黒組織を完全に倒すことはできないが、ブローガンはいつかそれができる日がくると信じた…。

キャスト

| 役名 | 俳優 | ||

|---|---|---|---|

| テリー・ブローガン | ジェフ・ブリッジス | ||

| ジェシー・ワイラー | レイチェル・ウォード | ||

| ジェイク・ワイズ | ジェームズ・ウッズ | ||

| ハンク・サリー | アレックス・カラス | ||

| ミセス・ワイラー | ジェーン・グリア | ||

| ベン・キャクストン | リチャード・ウィドマーク | ||

| トミー | ドリアン・ヘアウッド | ||

| エディ | スウージー・カーツ | ||

| スティーヴ・キルシュ | ソウル・ルビネック | ||

| エド・フィリップス | パット・コーリイ | ||

| ヘッドコーチ | ビル・マッキーニー | ||

| ボブ・ソームズ | アレン・ウィリアムズ | ||

- フジテレビ版:初回放送1987年7月11日『ゴールデン洋画劇場』

| 字 | 2025年01月13日(月) 深夜 03:45 - 06:00 |

解説

『愛と青春の旅立ち』のテイラー・ハックフォードが製作・監督。

危険な大人たちの愛と欲望をミステリアスに描いたロマンティックサスペンス。フィル・コリンズの歌う大ヒット主題歌「見つめて欲しい」も必聴!

ストーリー

チームを解雇されたばかりのプロアメフト選手テリーは、スポーツ賭博の胴元ジェイクから、行方をくらました彼の恋人ジェシーの捜索を頼まれる。

ジェイクにある秘密を握られているテリーは、渋々彼女を探すためメキシコへ向かう。海辺のリゾートでジェシーを発見したテリーだが、2人はやがて愛しあう仲となってしまう。しかし、業を煮やしたジェイクから新たに送り込まれた男を、ジェシーが誤って射殺してしまい…。

監督