自慢話と言っても、ただ一つであるのだ。

その一つが、ある歌手の歌であるが、六本木のナイトクラブでホステスの求めでたまたま歌った曲。

「あんたの方がうまいよ」とホステスたちや友人たちが言うのだ。

実は、当方は大学生時代から、歌手を目指していたのである。

日本の歌よりは、好んでイタリア民謡も歌っていた。

そして、今は演歌である。

自慢話と言っても、ただ一つであるのだ。

その一つが、ある歌手の歌であるが、六本木のナイトクラブでホステスの求めでたまたま歌った曲。

「あんたの方がうまいよ」とホステスたちや友人たちが言うのだ。

実は、当方は大学生時代から、歌手を目指していたのである。

日本の歌よりは、好んでイタリア民謡も歌っていた。

そして、今は演歌である。

公開日2019/08/08 更新日2019/12/13

従業員・職員による「横領」は、企業・組織にとっては金銭的な損失だけでなく、発覚することで杜撰な資金管理体制が明らかとなり、社会的な信用を失うことにもつながります。

企業では近年、従業員による不正な経理を防ぐために様々な対策を講じるようになっていますが、根絶には至っていないのが現状です。

今回は、横領とは何なのか、日本で発生した横領の最高金額はどのくらいなのか等について解説していきます。

目次【本記事の内容】

横領とは、他人から預かって保管している金品・物品を不法に自分のものとすることです。横領というと、架空発注、ペーパーカンパニーを経由して行われるような大事件がイメージされますが、領収書にちょっと細工をして、費用として発生していない金額を要求することも立派な横領です。

例えば、「領収書に自分で「1」や「0」を付け足して会社に経費申請して、差額を自分のものにする」、「白紙の領収書に勝手に金額を書き込んで経費の申請をする」「プライベートな目的で使った領収書を、経費として会社に申請する」といった行為も、横領に該当します。

では、マスコミに大々的に報道されないような少額のケースも含めると、日本全体でどのくらいの横領が発生しているのでしょうか。企業の不正調査を行う「デロイトトーマツ」が公表している『企業の不正リスク調査白書2018-2020』(調査対象は東証1部、東証2部、ジャスダック・マザーズ、名古屋・札幌・福岡に上場している303社)によると、調査対象企業の46.5%が過去3年間に何らかの不正が発生し、そのうち「横領」は66.7%(複数回答可)を占め最多となっています。

は企業における不正事例の中ではもっとも多く発生しており、決して珍しい犯罪ではないといえるでしょう。

また同調査では、不正による損失額、「1,000万円未満」が有効回答の約7割を占めているという事実も明らかにされています。

億単位に上るような金額ではなく、比較的少額の不正、横領で事件となるケースが多数発生しているのです。

横領罪には大きく分けて、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪の3種類があります。

・単純横領罪・・・他人から委託を受けて一時的に占有しているものを、そのまま自分のものにしてしまうという犯罪。(例:会社から借りていた物品を、そのまま自分のものにするなど。

・業務上横領罪・・・業務上、他人のものを預かり保管している人が、そのまま自分のものとするという犯罪。(例:会社の経理部門の人が、会社のお金を自分の口座に密かに移すなど。

・遺失物横領罪・・・遺失物を勝手に自分のものとする犯罪。(例:電車の中に忘れて置かれていたものを、誰にもいわずに自分のものにするなど。

企業等で発生する横領は、主に業務上横領罪に該当します。業務上横領罪には罰金刑がありません。そのため刑事事件として起訴され、有罪判決が出ると、執行猶予がつかなければ即刑務所入りとなります。ただ、実際には会社側と示談交渉を行い、不起訴や減刑などが行われるのが一般的です。

マスコミではよく億単位の横領を行っていたケースが報道されていますが、もっとも横領した金額の大きかった事件としては、新潟県長岡市にある大手製紙会社の子会社で発生した業務上横領事件があります。同会社の総務部長を務めていた人物が、2000年頃から2015年までの15年間に、約25億円を横領したのです。その額の大きさもさることながら、一介の総務部長・サラリーマンが、横領によってそれだけのお金を手にしたという事実が世間を驚愕させました。

横領の手口はいたってシンプルでした。

容疑者は経理の腕を見込まれて本社から子会社へ出向した人物で、出向後に子会社が保有していた2つの銀行口座のうち1つの口座を「解約した」と会社側に偽って報告し、自分で勝手に使う口座としたのです。

立場上、経理書類の数字も都合よく操作できたこと、また容疑者が東京の本社から新潟の子会社に出向してきたという立場であったことから、子会社の社員によるチェック機能がまったく働かなかったことも、事件発生の大きな要因といわれています。新潟の子会社の社員にとって、東京本社の管理職はいわば雲の上の存在であり、仕事内容に口を挟める雰囲気ではなかったようです。

横領したお金は競馬やマンション購入などに充てていたといいますが、自分のものとして使っていた口座に関する銀行からの郵便物が、容疑者以外の社員に届いたことから横領が発覚。業務上横領罪により逮捕され7年の実刑判決が下されました。

約25億円という巨額の横領事件を引き起こしたのは、もともとは東京で働いていたごく普通のサラリーマンでした。そんな人物でも、立場を悪用すれば恐るべき額の横領を行えてしまうわけです。

しかしこれほど大きな金額ではなく、たとえ1回当たり数百円の横領でも、継続的かつ大人数が行えば膨大な額となります。近年、各企業は「従業員による不正は起こるもの」という性悪説の立場に立って厳正な不正対策を進めつつありますが、企業が被り得る損失の大きさを考えると、やむを得ない措置なのかもしれません。

大学1年生の頃、とりあえず授業を必死に受けるという生活を送っていた一方で、長い休みを挟んで継続が止まれば、次学期にはほぼ覚えておらず、積み重ねを無駄にした感じで自分を悔やむことがよくありました。

そんな中、どうにか興味のない科目でも自らの人生に活きる定着した学びに繋げられないか模索し続けていました。

最近、やっと自分なりにできた方法が、

勝手に名前を付けて"教訓法"です。

今回はこの"教訓法"を具体的に紹介していきます🙇♂️

皆さんなりの学びの方法があれば、是非Facebook等々で教えて下さい!

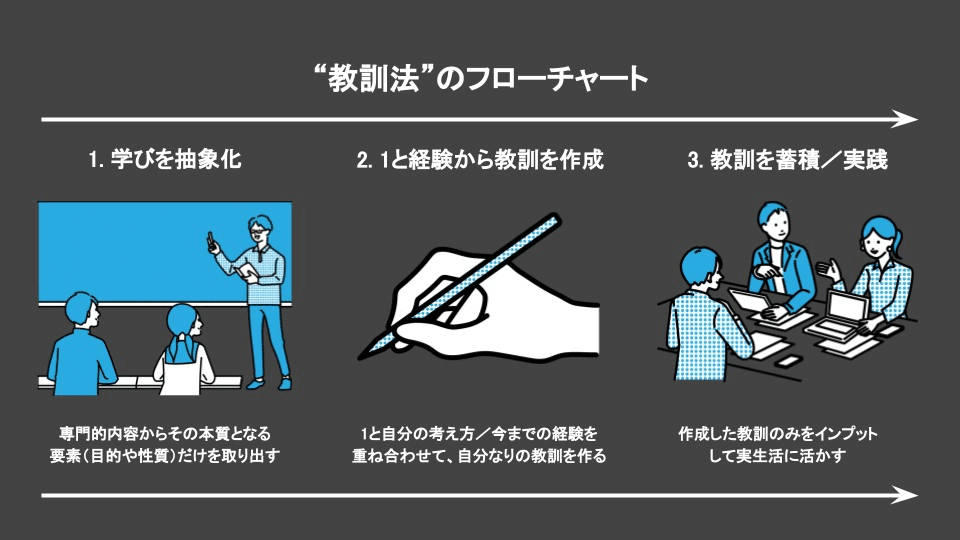

"教訓法"を時系列順に説明すると

学びを抽象化:

授業で習う専門的内容からその本質となる要素(目的や性質)を取り出す

1と経験から教訓を作成:

1と自分の考え方や今までの経験を重ね合わせて、自分なりの教訓を作る

教訓を蓄積/実践:

2の教訓のみをインプットして実生活にも活かす

となります。中二病みたいな内容ですが、授業からインスピレーションを得て、自分なりの格言を作ってインプットするというとわかりやすいのではないでしょうか?

具体例がないとよくわからないと思いますので、自分の専門を少し用いながら説明したいと思います👉

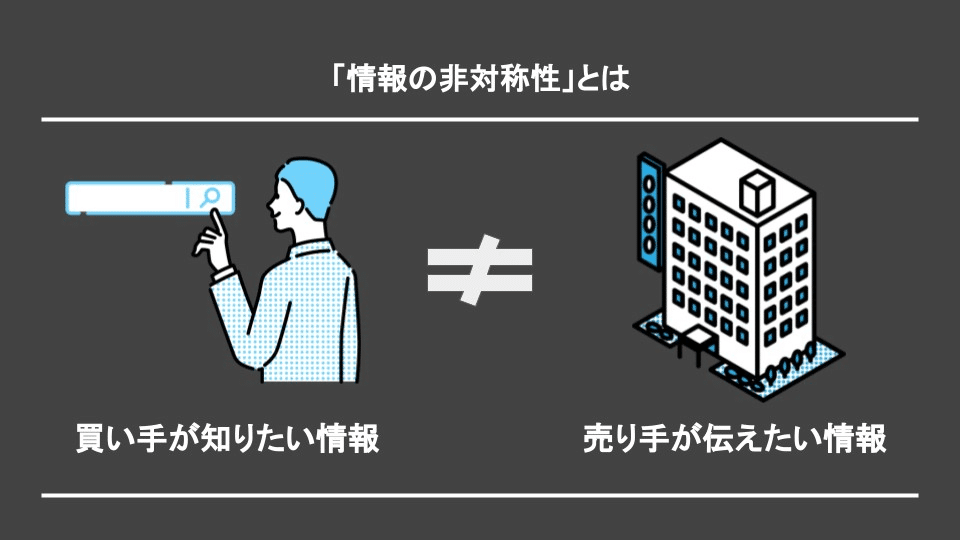

ゲーム理論やミクロ経済学を学ぶ上でよく「情報の非対称性」という言葉が出てきます。

「情報の非対称性」とは、取引の主体間で持っている情報の量・質に格差があることです。これによって、「逆選択」や「モラルハザード」という問題が生まれ、今話題の中古車自動車市場や自動車保険市場などで非合理的な状況が発生することがあります。

簡単に言うと、「情報の非対称性」があると対称性が保たれている時より市場の損失が大きくなるということです💰

専門的内容はさておき、この授業を"教訓法"に落とし込むと

情報の非対称性があると市場の損失が大きくなる

「情報の非対称性があると環境の利益(幸福度)は低くなる」

実生活の人間関係において、情報の非対称性があると幸福度は下がってしまう

実際のところ、この教訓(仮説)が正しいかは再度検証が必要ですが、このように自分なりのインプットが授業での学びから生まれます。

*互いに情報の対称性があるという前提の上で成り立つので、自分の全てを色んな人に話せばよいということにはなりません。相手を選ばないと相手だけ自分の情報を知っているというそれこそ情報の非対称性が生まれ、自分が利益を被る可能性があるので注意が必要です😅

線形代数というとどんなイメージを持たれるでしょうか?

大学1年生の自分は訳も分からず、目の前の問題を解きまくっていました。

「線形代数」とは簡単に説明すると、現実世界のさまざまな現象をベクトル空間へと抽象化し、その抽象空間の中でさまざまな解析や分析を行うというものです。そこでの発見が科学、工学、コンピュータグラフィックス、機械学習、経済学、物理学、統計学などのさまざまな分野で広く応用されています。

そんな線形代数において、連立方程式を解く過程で、さまざまな要素や制約を考慮して、変数を操作し、バランスを保った上で問題を解いていく必要があります。

これを今学んだつもりで先程の学びフローで説明すると

線形代数において、さまざまな要因や制約を考慮しながら変数を操作して問題を解く必要がある

「さまざまな要因や制約が考慮されたバランスの取れた方法で問題解決に応用することが重要」

実生活において、目に見えた1つの要因や制約だけで物事を判断せず、多面的にバランスの取れた見方で判断すること

などなど、強引かもしれませんが、教訓に落とし込むことができ、授業での学びと連動させることができます💪

今回はこの2つを取り上げましたが、考え方次第で自分なりの解釈を加えて自らの教訓に変換することはどんな科目でも可能なのではないでしょうか?

皆さん、記憶法でよく使われる「関連付け記憶法」はご存知でしょうか?

「連想結合法」とも呼ばれ、覚えたいことを、連想で関連づけて覚えていく手法です。人間の脳においては限られたニューロンの数を有効活用するために、同じニューロンをいくつもの異なる事柄に対して使いまわして記憶しているため、これは有力な記憶法と言えます📀

その上で今回、紹介した"教訓法"の効果ですが、

今まで学んでいる実感の無かった大学の授業が自分の生き方や考え方をブラッシュアップする機会になる

結果的に作成した教訓が"関連付け記憶法"によって、単元の内容をより覚えていられるようになる

人に何を大学で学んでいるか説明しやすくなる

という3点の効果を自分自身で実感しています。

2に関しては以前、暗記法を軽く学んだ際に点と点が繋がった感じで今回紹介しているのですが、確実にテスト前は時間をかけずに思い出せることが増え、かなり勉強を効率化できたのではないかと個人的には思っています。

また3の通り教訓として抽象化するため、人に説明する際に端的にわかりやすく説明できるようになったことも良いことだなと思います。

自分としては格言とか教訓とかを見たり聞いたりすることが結構好きなので、自分にあった学びの方かなと思っています。

もちろん誰にでも当てはまるほど汎用性が高いとは思っていませんが、

専門的すぎる内容でも、自分の興味や関心、考え方などと重ね合わせて教を作ることで、全体のフレームを捉えるきっかけになり、専門的内容との距離も近づくのではないかと個人的には思っています👍

また【学ぶ楽しさを知る】でも書いた通り、多様化する社会で学ぶことはいくらでもあり、義務教育においても教科数が増えている時代です。

根本にある「何のために学ぶのか」ということを見失わないためにも、各々が教訓までは行かずとも、自分の中で学びを自らの懐に落とし込む作業は必要だなと感じます。

今後、学校を飛び出しても尚、聞く話を鵜吞みにするのではなく、自らを介して教訓としてインプットしていくことが各々で必要なのではないかと学生ながらに思っています✍️

という感じで、引き続きアウトプットしていきます!

➢参考資料

・「情報の非対称性」とは

・「線形代数」とは

・「関連付け記憶法」とは

・【ep.2 学ぶ楽しさを知る】|毛利康聖 (note.com)

【ep.4 "教訓法"という学び方】 2023/8/14

変化の激しい今の時代、「レジリエンス」という言葉が注目されています。

レジリエンス(resilience)とは、強いストレスに直面した時に、適応する精神力と心理的プロセスです。

良し悪しに関わらず、自分を取り巻く状況が変化する時には、心身ともに以前のままでは対応できません。そのギャップがストレスを生み出します。変化のスピードが加速し先の読めないこの時代、私たちはいつ何時強いストレスにさらされるかわかりません。今回は、そんなストレスに対応する力、レジリエンスについて一緒に学びましょう。

レジリエンスを言い換えるなら、「しなやかな心の強さ」「精神的な回復力」です。レジリエンスは誰もが持っている心理的な資質ですが、ストレスや失敗体験などで消耗していきます。

進学、就職、結婚など人生の大きな節目で私たちはその環境や対人関係の変化に一生懸命対応しようとします。ここで辛い状況が続くと、ふさぎこんだり感情のコントロールが効かなくなったりします。だからといって、その環境から逃げ出すこともできません。

誰しもが迎える人生の節目は、ストレスと隣り合わせ。だからこそストレスと上手く付き合う技術が必要です。

レジリエンスを高める方法について順を追って説明します。

心がモヤモヤしている時、そのモヤモヤを放っておかず、明確な言葉にしてみましょう。つまり言葉による感情のラベリングです。怒り・不安・恐れ・心配・罪悪感・羞恥などなど、色を付けてイメージしてみるのも良いでしょう。実はこの工程でネガティブな感情の連鎖をストップすることができます。

脳科学の研究では、このラベリングによって感情を抑制する大脳皮質が活発化し、恐れの中枢である扁桃体が沈静化することが分かっています。

「~しなきゃ!」「~が当たり前!」「どうせ私は…」という考えの時、自分の考えで心がいっぱいになっていませんか?

人には誰しも思い込みがあります。正しい正しくないを尺度にしている間はその思い込みから抜け出すことはできません。自分が正しいという思い込みが自分を苦しめている場合だってあるのです。

なので、日頃から自分の思考とネガティブな感情のパターンを観察しておくことです。すると、行き詰まった時や感情が収められなさそうな時に「ああ、またこんな風に考えているな。」と自分で気付くことができます。

次は視点を変えて考えてみます。相手の立場になって考えてみたり、自分の状況を客観的に見てみたり、難しい場合は友達に話してみるのも1つの方法です。

視点を変えてみることができたら、その視点から自分に助言してみましょう。感情で支配されていた頃とは違う考えが浮かんでくるはずです。

もし既に周りに助言してくれる友人や先輩がいたらとても幸せなことなのです。心の中にその隙間を少し開けておくことで、大切な言葉を聞き逃さないようにしましょう。

「成功を祝うのは良いことだが、もっと大切なのは失敗の教訓に耳を傾けることだ。企業が失敗にどのように対応するかは、その企業が社員からどれだけ優秀なアイデアや才能を引き出し、変化にどれだけ効果的に対応できるかを示している。どんな企業にも失敗があり、それを最大限活かしたことのある人が必要だ。」

マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏の言葉です。成功よりももっと大切なのは失敗を学びにし、次に活かしていくことだと伝えています。

また、先が読みにくくなった今のような時代、過去の成功体験でさえそのままでは通用しない場合が多いです。

過去起こったことが、未来の自分にそのまま当てはまるわけではありません。では過去から何を得るかというと教訓です。成功も失敗も要因があります。その核心部分を教訓化し、そこに現在#の価値観や状況を顧みて対応していくことです。自分で文章を作っても良いですし、当てはまる名言や人生訓を覚えておくのもに良いでしょう。

自分から起こした変化にしても、状況的に必要な変化にしても、目的があります。変化はその目的に対する挑戦です。

例えば今回のStayHome期間やこれからの「新しい生活様式」はすべて、新型コロナウィルスの感染を封じ込むための挑戦です。その根本の目的は、私たちが安全で健康な生活を送っていくためです。方法ではなく目的が中心です。これを見失ってはいけません。

目的を最後まで見失わず、①~④のステップを意識しながら新しいことに挑戦していく時、レジリエンスは飛躍的に鍛えられます。そうなると私たちの心はどんな状況にも折れることなく、強く前に突き進むことができるようになります。

今回はしなやかな心の強さ、レジリエンスについてお伝えしました。

水は柔らかいけれどもスピードを出して急流になれば強くなり、ものすごい威力を発揮します。心が水ならば、思考と精神でスピードを出すことで、次々とやるべきことが行なえるようになり、時を逃さずに何事もできるようになるでしょう。

予測不能な今の時代、レジリエンスを鍛えて、どんな場所や場所でもしなやかに強く生きていけるようにしましょう!

【参考文献】

・『世界のエリートがIQ・学歴よりも重視 「レジリエンス」の鍛え方』,久世浩司著,実業之日本社

・『マンガでやさしくわかるレジリエンス ストレスに負けない”折れない心”をつくる』,久世浩司著,日本能率協会マネジメントセンター

・『変わり続ける 人生のリポジショニング戦略』,出井信之著,ダイヤモンド社

※本記事は2020年6月8日に投稿された記事のリメイク版になります。

「教訓を得る」は、「教えさとしを得る」という意味になりますから、人からでなくても、「ある経験から教えさとしを得る」と使えます。

これが「教訓をたれる」ですと「目上の者が目下の者に教えさとしを与える」という意味になります。

人間て、マニュアルや最適解だけ提示されても、それだけではなかなか習得実行までいかないんです。

人間が動くために必要なのは「動機」であり、動機付けする手段の一つとして、実際に体験した人の経験を直接語ってもらうとか、当事者の実録などを読むなどの行為を通して「共感」を得ることで自身にもそれに備えるための「動機」が生まれるのです。

戦争も同じだし、ある意味では勉強とか運動とかでも同じですよ。

自分の気持ちがあって情報が提示されるのと、なんの関心も気持ちもなく情報だけ提示されるのでは人間は前者の方がずっと習得実践効率が高いのです もっと簡単に言えば「人間興味がないと身につかない」ってことです。

▼責任感・忍耐力・包容力―リーダーの3条件

▼人生の内実とは、他の人々や自然環境と良い関係性で結ばれることである。

ゆえに、持続可能な地球の未来にも直結するものだ。

ここに人間主義の今日的な意義がある。

▼人類の宿命を如何に転換するかである。

<戦争・紛争を止められない>それこそが<人類の宿命>なのだ。

▼人を導くとは,慈悲であり、同苦することでもあり、確信なのだ。

その生命の声が相手の心を動かし、勇気を呼び覚ましていくのだ。

▼生まれ変わっていくためには、あらゆる面から総合的・抜本的に見直し、必要な事、必要な改革を断行することだ。

▼「良い人生とは何か」という意味を広げていくことだ。

「良い人生の内実」とは、他の人々や自然環境と良い関係性で結ばれることだ。

ゆえに、持続可能な地球の未来にも直結する。

▼今、核兵器使用のリスクや切迫する気候危機などの直面する<人類にとっての危機>に対して、「人間は根本的変わるべきた」という教訓に耳を傾けるべきだ。

こうした中、公明党が重点政策として掲げる「アジアにおける多国間の安全保障対話の仕組み」の必要性が高まっている。国政の場でも議論が深まることを期待したい。

2018年10月11日

また、この度、総務会の議長に就任されたペッテリ・オルポ氏、また、IMFの姉妹機関である世界銀行の総裁として優れた成功を収められており、私のよき友人でもあるジム・ヨン・キム氏にも感謝いたします。

主催国インドネシアの皆様、中でも特にジョコ・ウィドド大統領、ルフット大臣、スリ・ムルヤニ財務大臣、ワルジョ総裁に敬意を表したいと思います。また、今朝お越しになっているASEAN諸国のリーダーの皆さまにも感謝の意をお伝えしたいと思います。

この数十年、インドネシアが素晴らしい実績を残してきたことは誰もが認めるところです。貧困を削減し、所得を増やし、瞬く間に世界経済の一端を担うまでになりました。

この数日、ロンボク島とスラウェシ島での災害に対峙するインドネシアの勇敢さと回復力を目の当たりにし、ますます感銘を受けております。重ねてにはなりますが、IMFを代表して、ご遺族の皆さまに謹んでお悔やみを申し上げます。

インドネシアのリーダーの方々は、今回の悲惨な災害による被害を少しでも軽減しようと、昼夜を問わず尽力されています。そのような状況にもかかわらず、集まった私たちを心からもてなし、思いやりの精神で歓迎して下さっています。

数日前にロンボク島を訪問した際、同じ精神を現地の人たちの表情に見出しました。まさに、これがインドネシアの精神なのです。

皆さまに、私、そして、ここにいる全員の感謝の意を心から表したいと思います。

バリ島には、チャナンサリという、お供え物をして神に感謝し、日々の恵みを願う素晴らしい伝統があります。今私たちがここで行おうとしていることもその伝統と似ている気がします。

世界銀行とIMFに加盟する189か国は、世界のあらゆる場所から力を合わせて取り組む「お供え物」をするためにここ、バリ島にやってきました。今をおいて最適な時期は他にありません。

確かに、世界経済は力強い成長を見せています。しかし、その成長が異なる地域や人々の間で公平に行き渡っているとは言えませんし、成長率も頭打ちになりつつあります。さらに、経済的な安定性や繁栄に関わるリスクが一部、顕在化し始めています。長年、多大な恩恵を多くの人々に届けて来た国際協力の基盤となる原則や制度に対するリスクです。

さらに直近の出来事としては、国際協力があったおかげで世界があの大きな金融危機の瀬戸際から脱したことを挙げられます。ASEAN地域では現在、国際協力が素晴らしい成果を生み出す力であり続けています。

実際、 ASEANにおける協力的なアプローチから私たちが学べることは多くあります。なぜなら今の世界に目を向けると、2つの面で新しい経済環境がもたらす課題に直面しているからです。

1つ目の側面はなじみのあるもので、通貨、財政、金融などの経済的相互作用です。2つ目はより困難なもので、格差、テクノロジー、持続可能性からなっています。どちらもマクロ経済的に重要な側面です。

これらの問題に対処するには、健全な国内政策が重要なのは言うまでもありません。しかし今の新しい経済環境の中で舵取りをするには、国際協力が欠かせません。そしてここで必要な国際協力は過去とは異なる質のもので、私は「新しい多国間主義」と呼んでいます。これまでよりもっと包摂的で、人間中心かつ結果重視の協力体制です。

詳しく説明させてください。

1. マクロ経済課題と新しい多国間主義

まずはなじみのあるマクロ経済の課題から始めましょう。経済の生命線である貿易を考えてみます。

70年以上という過去に前例のない期間にわたってこれまで成長と繁栄が続いてきた背景には貿易協力の力がありましたが、今、それに対する反動が生じています。理由の1つは、そこから置き去りにされた人々があまりに多いことです。IMFは、現状の貿易摩擦がエスカレートすると、この先2年間で世界全体のGDPに1%近いマイナス影響を与えかねないと試算しています。

貿易摩擦の沈静化に努める必要があるのは明白ですが、それだけでなく、世界貿易システムを、どの国にとっても誰にとっても現在の制度よりも優れた、公正で強固なものに改革していかねばならないことも明らかです。

つまり、今の貿易システムを分裂させるのではなく、修正していく必要性があります。

グローバル・インバランスについても同じことが言えます。巨額の経常赤字と経常黒字は表裏一体です。経済安定性を確保するには、赤字国と黒字国が協力して取り組む必要があります。IMFによる最新の「対外セクター報告」ではこの点を強調しています。

関連する課題として、債務に対する脆弱性の増大があります。IMFは最近、官民の債務を合わせると過去最高の182兆ドル、世界GDPの224%相当に達し、2007年と比較して約6割も増加したことについて指摘しています。金融正常化が進むと風向きが変わり、特に新興市場において、資本の逆流を起こすことになりかねません。そしてこのような動きはいとも簡単に国境を越えて加速的に広がり、大きな影響を人々にもたらします。

これを防ぐには、世界的な金融セーフティネットが国内政策を補完する必要があります。このための資源の一部は、地域金融取極が提供できるでしょう。チェンマイ・イニシアティブなどはその一例です。地域金融取極の他にも、しばしば頼りにされる支援機関、つまりIMFが資源を提供することもできます。IMFが必要な資源を確実に持っているようするためには、国際協力が必要です。

協力の原則は、貸付、サーベイランス(政策監視)、能力開発などIMF業務のすべてに適用されています。また、IMFから加盟国に提供するあらゆる政策助言と支援の基本でもあり、金融規制の改正から公的債務の透明性確保、資本フローの管理から資金洗浄の防止まで、あらゆる分野に当てはまります。

つながりを深めた今日の世界では、単独でこれらの問題に対処できる国はありません。協力が必要なのです。

そして、協力こそIMFのDNAに他なりません。

2. 21 世紀の課題と新しい多国間主義

では、経済環境に関する2つ目の側面に目を移しましょう。つまり、格差、テクノロジー、持続可能性についてです。これらは新しい問題ではありませんが、これまでになく密接に絡み合い、また急速な変化を起こしています。

経済の安定性と繁栄のためには、この側面に対応することは非常に重要です。ここでもやはり、協力を通して行う以外に効果的な対応は不可能なのです。

まず格差について見ていきましょう。IMFの研究では、格差の緩和は、より力強く、持続可能な成長と結びついていることが示されています。同時に、過度の格差は、成長から置き去りにされた人々、傷ついた地域社会、そして信頼の失墜と結びついています。多くの人々が怒りと不満を感じるのも無理のないことです。

格差に対処するにはパートナーシップが欠かせません。政府、民間セクター、市民社会が共同して取り組む必要があります。女性差別の根絶、適切な労働市場改革の設計、教育、研修、社会的保護システムの強化を実現することです。人々を排除するのではなく包摂し、テクノロジー変革についていけるよう備えるためでもあります。

テクノロジーを例にとりましょう。デジタル革命がすばらしい将来性と、大きな危険性を同時に持つことはわかっています。バイオテクノロジー、ロボティクス、AIは新たな業種や雇用を生むでしょう。しかし移行期には、破壊と剥奪も起こすものでもあります。人々がどのような影響を受けるかに無関心ではいられません。

フィンテックは、間違いなく経済の活力を解き放ち、貧困を減らす可能性を秘めています。中でも、現在銀行を利用 [1] できていない17億の人々に金融サービスを提供する効果は大きいでしょう。しかしここでも、金融の安定性と安全性を守るためには、慎重な管理が求められます。

デジタルはグローバルなものですから、多国間での取組みが欠かせません。今回の会議で、私たちが共同で進める取組みの指針として役立てるために「バリ島フィンテック・アジェンダ」を世界銀行などのパートナーと一緒に立ち上げられたことを心強く感じています。

持続可能性については、ますますマイナスの影響を強める気候変動への対策は共通の優先事項であり、共通の行動を起こすことなしに対応できません。

世界をもっと皆にとって良いところにしたいという、私たちの強い願いを表す持続可能な開発目標(SDGs)の一連のアジェンダにも、同じことが当てはまります。IMFでは最近、低所得国がSDGsを達成するのに必要な追加支出を試算しました。医療、教育、水、インフラなどの主要分野では、2030年まで毎年約5,200億ドルの追加支出が必要になると見ています。

これだけのギャップは、国家間、民間セクター、ドナー、国際機関、そして慈善家とのパートナーシップなしに埋めることはできません。またその範囲は、資源利用の効率化、租税回避や脱税の抑制を含めた歳入確保の強化、そして、腐敗撲滅にも及ぶべきものです。

このようなパートナーシップは新しい多国間主義には不可欠ですが、排除から生じる緊張と気候変動に国境は関係ないのですから、なおさらです。その意味では、連帯は自らの利益に適うのです。

新しい多国間主義は、多様な視点や声を進んで取り入れ、今よりも包摂的であるべきです。人々のニーズを最優先にする、人間中心なものでなくてはなりません。また、あらゆる人々のためになるものでも、今よりもっと効果的で説明責任を果たすものでもあるべきです。

IMFは、この新しい多国間主義の中核を担う組織であります。

この場をお借りして、常に惜しみなく働いてくれているIMF幹部の優秀な同僚、理事、そしてスタッフの皆さんに感謝の意を表したいと思います。

特に、今回退任するモーリス・オブストフェルドIMF経済顧問にお礼を申し上げたいと思います。彼は知的リーダーであり、賢明な助言者、また友人でもありました。彼ほど多国間主義のために尽力していた人はいません。オブストフェルド経済顧問、ありがとうございました。

終わりに 共通の利益を考える

結論を申し上げます。

本日、新しい経済環境と、新しい多国間主義の必要性についてお話しました。しかし、最後はヒンドゥー教の聖典「バガヴァッド・ギーター」に記された古代の知恵を引用して結びたいと思います。

聖典には「行動する時には、つねに共通の利益を考えよ」 [2] と書かれています。

私たちがこの通りに実行し、協力から生まれる恵み、「お供え物」による恵みである共通の利益のために力を尽くすのであれば、その恩恵は私たちの世代だけでなく、これからの何世代もが受けられるようになるでしょう。

次世代について語るにあたって、ご紹介したい特別な人たちがいます。こちらに映っている美しい写真をご覧ください。これらはインスタグラム上でIMFが開催したASEANの若者向けコンテストの受賞作です。それぞれの写真にストーリーがあり、この地域の青年たちの不安と希望を表しています。

皆さまに才能に溢れた若者たちをご紹介しましょう。ヒラ、ケビン、ムハンマド、レクサー、ご起立ください。

新しい多国間主義は彼らの未来についてのものだと、心に留めておきましょう。

ご静聴、ありがとうございました。トゥリマカシ。

新型コロナの世界的な感染拡大により、今まで以上に国際協調が求められる中、日本は、国連を始めとする多国間の枠組みを通じた国際協力を行うことで、国内外の平和と繁栄を追求している。

新型コロナに伴う人間の安全保障の危機に対応すべく、日本は、「誰の健康も取り残さない」との考えの下、G7、G20、国連総会などの場でユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成を目指す国際的な議論を主導し、ワクチンや治療などへの開発途上国を含めた公平なアクセスの確保に向けた国際連携の枠組みであるACTアクセラレータ2を共同提案国として牽引(けんいん)している。

また、感染症危機の克服のための取組のみならず、将来の健康危機も見据えた保健医療システムの強化を始めとする二国間及び多国間の協力をスピード感をもって展開している。

その他の地球規模課題に関しても、インド洋と太平洋にまたがる連結性の実現を目指した「質の高いインフラ投資に関するG20原則」(2019年6月)、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の主導とその実現に向けた「マリーン・イニシアティブ」の立ち上げ(同年同月)、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする、「カーボン・ニュートラル」の実現を目指すとの表明(2020年10月)など様々な取組を推進し、国際社会における存在感を高めてきた。日本は引き続き、積極的かつ戦略的なODAの活用を通じ、持続可能な開発目標(SDGs)達成を始めとする地球規模課題への取組を加速していく。

特に現在、気候変動問題への対応は最も重要な課題である。2050年までの「カーボン・ニュートラル」の実現に向け、国内の気候変動対策を進めるとともに、パリ協定が目指す世界全体での脱炭素社会の実現のため、2021年に予定されている国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)を含め、各国と連携しつつ、国際社会の取組を牽引していく。

国際社会が新型コロナを始めとする様々な危機に直面する中、国際社会を結束させる国連の存在意義はかつてなく高まっており、必要な機能を効果的に果たしていくためには、ポスト・コロナを見据えた国連改革に真剣に取り組む必要がある。特に安保理改革に向けた具体的交渉を開始すべく取り組むとともに、国際社会の平和と安定に一層貢献するため、日本は2022年の安保理非常任理事国選挙での当選を目指している。

また、国連平和維持活動(PKO)や第14回国連犯罪防止刑事司法会議(2021年3月)などを通じて、幅広い国際課題に積極的に貢献していく。

日本は、国際情勢が複雑化し、不確実性が高まる中で、その存在感を、国際舞台における調整力へと転換して、責任感と使命感を持って様々な問題の解決に向け主導力を発揮していく。

2 ACTアクセラレータ:Access to COVID-19 Tools Accelerator

平成7年1月17日5時46分、淡路島北部の北緯34度36分、東経135度02分、深さ16kmを震源とするマグニチュード7.3(※)の地震が発生した。

この地震により、神戸と洲本で震度6を観測したほか、豊岡、彦根、京都で震度5、大阪、姫路、和歌山などで震度4を観測するなど、東北から九州にかけて広い範囲で有感となった。また、この地震の発生直後に行った気象庁地震機動観測班による被害状況調査の結果、神戸市の一部の地域等において震度7であったことがわかった。

(※)平成13年4月23日の気象庁「気象庁マグニチュード検討委員会」結果によりマグニチュード7.2から修正。

| 地震の概要 | a 発生年月日 | 平成7年1月17日5時46分 | |

|---|---|---|---|

| b 震源地 | 淡路島北部(北緯34度36分、東経135度02分) | ||

| c 震源の深さ | 16km | ||

| d 規模 | マグニチュード7.3 (各地の震度(気象庁発表)は下記のとおり) (※)平成13年4月23日の気象庁「気象庁マグニチュード検討委員会」結果によりマグニチュード7.2から修正。 |

||

| 各地の震度 | 震度7 | 神戸市須磨区鷹取、長田区大橋、兵庫区大開、中央区三宮、灘区六甲道、東灘区住吉、芦屋市芦屋駅付近、西宮市夙川付近等のほぼ帯状の地域や、宝塚市の一部及び淡路島の東北部の北淡町、一宮町、津名町の一部の地域 (地震発生直後に行った気象庁地震機動観測班による現地被害状況調査の結果判明。) |

|

| 震度6 | 神戸、洲本 | ||

| 震度5 | 豊岡、彦根、京都 | ||

| 震度4 | 奈良、津、敦賀、福井、上野、四日市、岐阜、呉、境、高知、福山、鳥取、多度津、徳島、岡山、高松、大阪、舞鶴、姫路、和歌山、津山、加西、相生、南部川、坂出、多賀、美方、高野山 | ||

| 震度3 | 大分、名古屋、輪島、金沢、飯田、富山、伊良湖、尾鷲、萩、山口、西郷、広島、松山、室戸岬、米子、松江、潮岬、諏訪 | ||

| 震度2 | 高田、長野、軽井沢、松本、横浜、甲府、河口湖、三島、静岡、御前崎、浜松、伏木、高山、宇和島、宿毛、下関、日田、宮崎、都城、佐賀、熊本、人吉 | ||

| 震度1 | 小名浜、新潟、水戸、柿岡、宇都宮、前橋、熊谷、秩父、東京、千葉、館山、網代、神津島、浜田、足摺、延岡、福岡、平戸、鹿児島、阿蘇山 | ||

この地震は、内陸で発生した、いわゆる直下型地震である。破壊した断層付近で非常に大きな揺れを生じ、神戸市を中心とした阪神地域および淡路島北部で甚大な被害を受けた。神戸市中央区の神戸海洋気象台では、最大加速度818gal(南北成分)を観測した。各地の最大加速度値を以下に示す。

| 官署名 | 所在地 | 最大加速度(gal) | ||

|---|---|---|---|---|

| 南北 | 東西 | 上下 | ||

| 神戸海洋気象台 | 神戸市中央区 | 818 | 617 | 332 |

| 大阪管区気象台 | 大阪市中央区 | 81 | 66 | 65 |

| 舞鶴海洋気象台 | 舞鶴市字下福井 | 67 | 52 | 39 |

| 岡山地方気象台 | 岡山市桑田町 | 77 | 59 | 36 |

| 鳥取地方気象台 | 鳥取市吉方 | 77 | 74 | 15 |

| 彦根地方気象台 | 彦根市城町 | 137 | 147 | 39 |

| 津地方気象台 | 津市島崎町 | 71 | 60 | 26 |

| 福井地方気象台 | 福井市豊島 | 33 | 42 | 10 |

出典:気象庁資料

淡路島北部では、今回の地震によって新たに生じたと思われる断層の露頭が認められた。淡路島から神戸、西宮にかけては無数の活断層が走っており、このうち、野島断層(淡路島北部)に新たな断層のずれが生じたことが確認された。

気象庁はこの地震を、「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」と命名した。

さらに政府は、今回の災害の規模が特に大きいことに加え、今後の復旧・復興施策を推進する上で統一的な名称が必要となると考えられたことから、災害名を「阪神・淡路大震災」と呼称することを平成7年2月14日に閣議口頭了解した。

この災害による人的被害は、死者6,434名、行方不明者3名、負傷者43,792名という戦後最悪の極めて深刻な被害をもたらした(消防庁調べ、平成17年12月22日現在。)。

施設関係等被害の概要について、住家については、全壊が約10万5,000棟、半壊が約14万4,000棟にものぼった。

交通関係については、港湾関係で埠頭の沈下等、鉄道関係で山陽新幹線の高架橋等の倒壊・落橋による不通を含むJR西日本等合計13社において不通、道路関係で地震発生直後、高速自動車国道、阪神高速道路等の27路線36区間について通行止めになるなどの被害が発生した。

ライフライン関係では、水道で約123万戸の断水、下水道で8処理場の処理能力に影響が生じ、工業用水道で最大時で289社の受水企業の断水、地震直後の約260万戸の停電、都市ガスは大阪ガス(株)管内で約86万戸の供給停止、加入電話は、交換設備の障害により約29万、家屋の倒壊、ケーブルの焼失等によって約19万3,000件の障害が発生するなどの被害が生じた。

公共土木施設関係では、直轄管理河川で4河川の堤防や護岸等に32箇所の被害、府県・市町村管理河川で堤防の沈下、亀裂等の被害、西宮市の仁川百合野町において地すべりにより34名の犠牲者が生じるなどの被害が発生した。

農林水産業関係の被害については、農地、ため池等の農業用施設など各施設において甚大な被害が発生し、その被害総額は900億円程度であった。

| 人的被害 | 死者 | 6,434名 | ※平成17年12月22日に修正 | |

|---|---|---|---|---|

| 行方不明者 | 3名 | |||

| 負傷者 | 重傷 | 10,683名 | ||

| 軽傷 | 33,109名 | |||

| 計 | 43,792名 | |||

| 施設関係等被害 | 住家被害 | 全壊 | 104,906棟 | (186,175世帯) |

| 半壊 | 144,274棟 | (274,181世帯) | ||

| 一部破壊 | 390,506棟 | |||

| 計 | 639,686棟 | |||

| 非住家被害 | 公共建物 | 1,579棟 | ||

| その他 | 40,917棟 | |||

| 文教施設 | 1,875ヶ所 | |||

| 道路 | 7,245ヶ所 | |||

| 橋梁 | 330ヶ所 | |||

| 河川 | 774ヶ所 | |||

| がけ崩れ | 347ヶ所 | |||

| ブロック塀等 | 2,468ヶ所 | |||

| 水道断水 | 約130万戸 | (ピーク時) (厚生省調べ) |

||

| ガス供給停止 | 約86万戸 | (ピーク時) (資源エネルギー庁調べ) |

||

| 停電 | 約260万戸 | (ピーク時) (資源エネルギー庁調べ) |

||

| 電話不通 | 30万回線超 | (ピーク時) (郵政省調べ) |

||

「阪神・淡路大震災について(確定報)(平成18年5月19日、消防庁)」より

時間割も、学習内容も子どもが決める!

時間割や学習内容など、1日の学びのデザインを丸ごと子どもたちに任せてしまう――。

それが、流動型『学び合い』です。小学校教師である著者は、日々、担任する学級の枠さえ超えて、そんな先鋭的な実践を展開しています。

本書は、そんな流動型『学び合い』が目指すもの、そしてその方法論について世に問う渾身の一冊。

進む少子化による学校の小規模化、教職員の多忙化、カリキュラム・マネジメント等、全国の学校現場に共通する切実な課題を解決するための大きなヒントがここにあります。

著者は、福島県沿岸部の小学校に勤務時代、授業中に東日本大震災に遭遇。

被災直後よりもむしろ8年以上経った現在の方が、学校現場の課題の深刻さは増していると言います。

そうした苦難の日々の中で、今後の教育のあり方や、未来の子どもたちを幸せにできる力について深く考えざるを得なかった著者による提案は、未来の日本の教育の方向性の1つを、確実に示しています。

「自分は日本人だ」と思うほどこの地になじみ、イタリア語や英語より日本語を話す少女だった。

そんな彼女の一家が1943年10月から1945年8月まで、大日本帝国の官憲から人間としての尊厳を奪われた時間の記録である。

一家は1943年、イタリア北部につくられたムッソリーニ率いるファシスト国家サロー共和国への忠誠を拒否して、敵性国民となり名古屋の強制収容所へ送られた。