アメリカ南部ルイジアナ州のニューオーリンズで、新年を迎えたばかりの1日未明、中心部の通りに集まっていた人たちに車が突っ込み、地元当局は、これまでに10人が死亡し、30人がけがをしたと発表しました。

【中国で車が暴走】一部メディアが10人以上死亡と報道も…言論統制か、SNSの投稿削除

アメリカ南部ルイジアナ州のニューオーリンズで、新年を迎えたばかりの1日未明、中心部の通りに集まっていた人たちに車が突っ込み、地元当局は、これまでに10人が死亡し、30人がけがをしたと発表しました。

【中国で車が暴走】一部メディアが10人以上死亡と報道も…言論統制か、SNSの投稿削除

ニューヨーク市警察は2024年12月31日、22日に同市ブルックリンで地下鉄車両内にいたところ、火をつけられて死亡した女性の身元を公表した。 警察は、事件の被害者をニュージャージー州在住のデブリナ・カワムさん(57)だと特定したと明らかにした。カワムさんの遺体は、ただちに身元が確認できないほど損傷していた。 セバスチャン・ザペタ被告(33)は、カワムさんが眠っている間にライターで火をつけた罪を問われている。被告はシャツで火をあおった後、地下鉄車両の外のベンチに座り、火が大きく燃え上がるのを見ていたという。 大陪審は12月27日、ザペタ被告を殺人罪4件と放火罪1件で起訴した。被告は、事件の記憶がないと主張している。 ニューヨーク市主任検視官事務所のジュリー・ボルサー報道官は、カワムさんの死亡は殺人によるものだったと断定されたと説明。死因は「熱傷および気道損傷」だと明らかにした。 また、「身元は30日、複数の捜査機関との協力を経て、指紋分析によって確認された」と報道官は説明した。 当局がカワムさんの身元を確認できるまでに、1週間以上かかった。 ニューヨークのエリック・アダムス市長は31日の記者会見で、カワムさんが最近、市内のホームレス・シェルターに滞在していたことを明らかにした。 「今回のことは、私が以前から繰り返してきたことをあらためて裏付ける事態だ。人は、この街の地下鉄網の中で暮らすべきではない。ケアを受ける場所にいるべきだ。そして、彼女がどこに住んでいたにせよ、このような事態は起きてはならなかった」 警察によると、22日午前7時30分ごろ、ニューヨーク市地下鉄F系統の、ブルックリンにあるコーニー・アイランド―スティルウェル・アヴェニュー駅で、カワムさんは停止中の地下鉄車内で動かず、眠っているようだったという。その時、ザペタ容疑者がライターを持ってカワムさんに近づいたとされる。 2人は事件前に交流はなく顔見知りではなかったと、警察はみている。 ニューヨーク市警のジェシカ・ティッシュ本部長は、煙のにおいに気付いた警察官とメトロポリタン交通局の職員が現場に駆けつけ、火を消し止めたと述べた。 「対応した警察官たちは当時知らなかったが、容疑者は現場に留まり、車両のすぐ外のプラットフォームにあるベンチに座っていた」と本部長は述べた。 当局は、カワムさんがその場で死亡したと発表した。 ティッシュ本部長は22日、この事件は「人間がほかの人間に対して犯し得る、最も卑劣な犯罪の一つ」だと述べた。 31日に行われた予備審問でアリ・ロッテンバーグ検事は、ザペタ被告が取り調べに対し、飲酒していたため事件を覚えていないと供述したと説明。しかし、火をつける様子が映った写真や監視カメラの映像を見て、映っているのは自分だと認めたのだと、検事は陳述した。 移民当局によると、中米グアテマラ出身のサペタ被告は2018年にアメリカに不法入国し、拘束され、強制送還された。その後、再びアメリカに不法入国したという。 検察によると、次回公判は1月7日に予定されている。 ニューヨーク市の地下鉄は、アメリカ最大の公共交通システム。犯罪の発生は減少しているものの、今回の事件で利用者の懸念は高まっている。 警察によると、31日午後にはマンハッタンのチェルシー地区で、接近する地下鉄の前の線路に男性が突き落とされる事件が発生。地下鉄の安全性が再び問題として浮上している。 31日の事件では、男性被害者は頭部に負傷し、病院に搬送された。男性の身元は明らかにされていない。地元メディアによると、警察は後に容疑者を拘束したという。 (英語記事 Police identify woman set on fire in deadly New York City attack)

目次

ちょっとしたコツで、「80歳の壁」はすんなり越えられる。

加齢は人生逆転のチャンス!

年齢を重ねるにつれて衰えていく体力、そして視力、聴力、記憶力の低下。老いを実感し、落ち込んだり嘆いたりする人が少なくありません。

おトシヨリに限ったことではありませんが、精神科医としての著者の長年の経験から言えることは、健康も幸せも主観的なものだということ。自分が満たされているかどうかが、健康の基準なのです。そして、それを決めるのは本人の主観であって、医者ではありません。

客観的事実がどうであれ、今を幸せだと思えば幸せだし、不幸だと思えば不幸なのです。しかも、年をとるほどそれが顕著になります。

幸せな面だけを見るには、ちょっとしたコツが必要です。それが、本書のテーマである「続ける」「始める」「やめる」、それぞれを明確にすることです。不要なことに囚われていたり、新たに始めるべきことに気づいていなかったりしたら、せっかくの幸運を逃してしまいます。

本書では、健康で楽しく長生きするための食事、運動、生活習慣、そして心の持ち方を具体的に紹介します。70代、80代からの人生逆転のチャンスをものにするために、できるところから始めてください。

終章には、89歳現役ジャーナリスト・田原総一朗さんとの「老後の不安がなくなる」ポジティブ対談を収録。

【80歳から始める20の健康法】

1 肉を食べて健康長寿を引き寄せる

2 しっかり噛めば脳も見た目も若返る

3 酒とタバコはほどほどに楽しむのがいい

4 入浴はぬるめのお湯に10分間浸かる

5 1日30分、ゆっくり歩く

6 太陽の光を浴びて睡眠の質を向上させる

7 深呼吸でイライラを撃退

8 笑いは認知症予防に効果あり

9 メモ魔になれば物忘れが減っていく

10 外食ランチで脳と食欲を刺激する

11 楽しい話で盛り上がり脳を活性化

12 わがままは高齢者の元気の源

13 音読は記憶力をアップする

14 楽しく料理して老化防止

15 新しい体験が脳も体も元気にする

16 「かくあるべし思考」は手放し、楽に生きる

17 眠れなくても気にしないのが正解

18 失敗にクヨクヨしなければ楽しく生きられる

19 おしゃれをすれば前向きな力が湧いてくる

20 エロティックなことをタブー視しない

●目次

序章 〝鬼門〟の70代を越えれば黄金の80代が待っている

第1章 80歳を過ぎても、自立した生活を続けるために必要なこと

第2章 80歳を楽しく過ごすために、新たに始めること

第3章 80歳から始める20の健康法

第4章 80歳になったら「やめる」こと

第5章 病気とともに生きる私が続けること、始めること、やめたこと

終章 ヨボヨボ老人よ、さようなら 対談 和田秀樹×田原総一朗

▼勝負の世界は厳しい。

最後は勝利への「執念」が勝敗を分ける。

それは相手との戦い以上に自分の戦になり。

「かなず勝とうと堅く決心した者が勝つ」トルストイ

スポーツのみならず人生の勝負に通じる鉄則だ。

自分なりの<飛翔の目標>を掲げたい。

▼時代は民衆が自らの手でつくっていくものだ。

▼油断なく、手を抜かず、遇直なまでに全力を尽くし抜いていく、そこに深い永続的な勝利の基盤が築かれてゆくのだ。

▼歴史は「開かれた社会」へ進む。

ゆえにだれよりも「開かれた魂」の人であることだ。

ビジョン(展望)を語る上で、まず目的を確認することになる。

人々の価値観が変化し、かつ、多様化する時代だからこそ、「平和・文化・教育」、人の幸福・人の希望、人生の意味を問い続けることだ。

そして社会的課題の取り組むことが期待される。

また、価値観やライフスタイルが多様化する今こそ、哲学・理念・思想などを通じて学びを深めることが求められている。

「自分さえ良ければいい」という利己主義の風潮も根強い。

その中にあって、地域貢献や利他の行動に率先する人の姿は、地域の希望となり、それ自体が大きな社会的価値になっている。

他者に寄り添い励まし、自他共の幸福を実現していくのである。

人の死に方はさまざま。そのなかには、注意していればあるいは避けられたかもしれない亡くなり方をする人もいる。「死因」やその状況を知ることは私たちの今後の振る舞い方を考えるうえで大いに参考になる。そこで、2024年9月発表の最新の政府統計から2023年に亡くなった157万6016人の死因を調べてみた。

「意外な死因」2022年最新版…死亡した156万9050人を調査

■死因のトップはがん、新型コロナは8位 「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)」によると、死亡数157万6061人は前年より6966人増加し、調査開始以来過去最多だった。

死因のトップは悪性腫瘍(がん)が38万2504人で総死亡数の24.3%を占めた。

以下、心疾患(14.7%)、老衰(12.1%)と続き、新型コロナでの死亡は8位の3万8086人(同2.4%)だった。

気になるのは働き盛りの中年の死因。中年を40~64歳とすると、その年代で亡くなった人は11万3945人。うちがんが4万2050人、心筋梗塞などの心疾患(高血圧性を除く)1万4837人、脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患が8548人だった。インフルエンザは人、糖尿病は1537人。

■歩行者・自転車での交通事故死 交通事故死3573人のうち歩行者は1351人、自転車は465人。新聞やテレビで報じられることの多い乗用車の乗員死は679人で、オートバイでの事故死は529人だった。交通事故死のうち40歳~64歳は735人だった。

■自殺は2.1万人 自殺総数は2万1037人(男性1万4388人、女性6649人)。全死亡数に占める割合は1.3%。総数は前年より215人減少したが、男性は26人増えている。40~64歳は9030人だった。

■亡くなった場所 病院や診療所や介護老人保健施設や老人ホームなどの施設で亡くなった人は128万220人。自宅で亡くなった人は26万7335人で、前年より5930人減少した。これは新型コロナ流行の影響があったものと考えられる。なお、自宅で亡くなる人の数は2001年に13万1337人まで減少したが、その後増加傾向にある。

■独身で亡くなった男女 15歳以上で亡くなった157万2873人を調べたところ、「未婚」で亡くなったのは男性9万4824人、女性5万1655人。

「死別」は男性16万1363人、女性49万7397人で、「離別」は男性7万5073人、女性5万8151人。配偶者がいた男性は46万8752人、同女性は16万4551人だった。

■転倒・転落・墜落 この年、交通事故を除く不慮の事故で亡くなった人は4万867人。そのうち1万1784人が転倒・転落・墜落で亡くなっている。そのうち9954人がスリップ、つまづき、よろめきによる転倒が原因で、ステップや階段からの転落やそこでの転倒による死も625人報告されている。建物や建造物からの転落は335人、はしごからの転落やそこでの転倒は161人、がけからの転落は35人、樹木からの転落は22人だった。 また、ベッドからの転落は85人いて、うち47人は家庭のベッド。施設は17人、学校などの施設も15人いた。 気になるのは車椅子からの転落が33人いたこと。うち14人が家庭だったことは驚きだ。慣れている我が家での車椅子だからといっても安心はできない。普通の椅子からの転落も19人いた。 人とぶつかったり、押されたりして人が亡くなるなんて思いもしないが、実際には2人いた。場所は自宅以外の居住施設1人(80歳以上)、スポーツ競技および競技施設1人(65歳~79歳)。なお、アイススケート、スキー、ローラースケート、スケートボードの転倒は4人報告されていて、うち3人は45歳~65歳だった。

■浴槽内での溺死・溺水 水などの液体が侵入することによって気道が閉そくされ窒息する病態を溺水と言い、溺水による死亡を溺死と言う。不慮の溺死や溺水は合計8993人。そのうち浴槽内の溺死および溺水は6885人(家庭内6333人)だった。家庭以外では商業施設などでの367人が目立つ。浴槽への転落による溺死は24人だった。 一方、川や海、湖など自然な水域での溺死・溺水は465人、転落などによる溺死や溺水は107人だった。

■喉に食べ物などを詰まらせ窒息 何らかのものが喉に詰まって亡くなったケースのうち、食べ物が喉に詰まったが4620人、食べ物以外が2213人、胃の内容物が逆流して喉に詰まったケースが1228人だった。 不慮の窒息にはほかに、落盤や落下する土砂などによる窒息も52人報告されている。

■動物や虫に噛まれた、刺された 犬に噛まれた傷やぶつかったときの打撲が原因で亡くなった人が1人。他の動物に噛まれた傷や打撲による死亡は13人だった。 毒蛇・トカゲへの接触で亡くなったのは7人、スズメバチなどのハチに刺されたのは21人。

■高温、低温、なだれ・暴風雨などの自然災害 自然の高温で亡くなったのは1651人、同低温で亡くなったのは1354人。落雷による受傷の末亡くなったのは2人。なだれ・地すべりなどで11人、暴風雨による受傷が元で亡くなったのは7人だった。

■薬・酒・農薬の中毒など 抗てんかん薬、鎮静・睡眠薬、パーキンソン病治療薬及び向精神薬による不慮の中毒等は115人。アルコールによる不慮の中毒等は83人、農薬による不慮の中毒等は33人だった。

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう

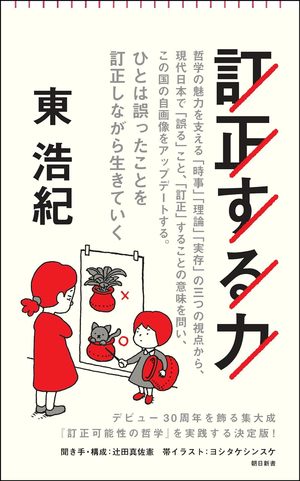

日本にいま必要なのは「訂正する力」である。

日本は、政治が変わらず経済も沈んだままで、行き詰まっている。「大胆な改革が必要だ」とメディアは叫ぶが、何も進展してはいない。

もし日本が変わるとしたら、そこで必要なのは「トップダウンによる派手な改革ではなく、ひとりひとりがそれぞれの現場で現状を少しずつ変えていくような地道な努力」だろう。そういった小さな変革を後押しするためには、蓄積されてきた過去を「再解釈」し、現在に蘇らせるための哲学が必要だ。本書が言う「訂正する力」とは、そうして「現在と過去をつなぎなおす力」のことだ。

日本には「変化=訂正を嫌う文化」がある。政治家は謝らず、官僚はまちがいを認めない。決定された計画を変更しようとしない。ネットでは過去の発言と矛盾すると炎上する。異なる立場の人たちが対話によって少しずつ意見を変えていくこともできず、政治的な議論が成立しなくなっている。だからこそ、「まちがいを認めて改めるという『訂正する力』」が必要なのだ。

訂正するとは、「一貫性を持ちながら変わっていくこと」だ。これは決して難しいことではなく、我々が日常的に行っていることである。

ヨーロッパの人々は、訂正がうまい。新型コロナウイルスの感染拡大で、イギリスは大規模なロックダウンをしたが、事態が収まってくると、最初から大したことがないと気づいていた、と言わんばかりにマスクを外していった。ヨーロッパの国々は、ルールを容赦なく変えて自分たちに有利な状況をつくり出しながらも、一方で行動や指針が一貫して見えるように一定の理屈を立ててもいる。そういった「ごまかしをすることで持続しつつ訂正していく」のが、「ヨーロッパ的な知性のあり方」なのだ。本来は日本もこうしたしたたかさを持っていたはずだが、それが失われてしまっている現状がある。

では、「どうすれば訂正する力を取り戻すことができる」のだろうか。現代日本では、社会の無意識的なルール、すなわち「空気」がつねに障害となっている。個人が他人を気にするだけでなく、その他人自身もまた他の人の目を気にするという厄介な入れ子構造をもつ。そうして相互に監視するなかで、「だれもが社会の無意識なルールにしたがってしまう」。空気の変化の切れ目はだれにもわからないし、コントロールもできない。空気を批判しようとしても、その批判そのものが空気になり、しまいにはそうした「新たな問題提起に考えなしに追随するひとが現れてしまう」。極めて厄介な構造である。

こうした空気は、「変えましょう」といってもそれが新たな空気になるだけだ。だから、その空気のなかにいながらにして、「いつのまにか変わる」ように仕向けるしかない。そうしたアクロバティックなことを成し遂げるための道具が「訂正する力」なのだ。

これは、フランスの哲学者、ジャック・デリダが唱えた「脱構築」に似ている。表面上は伝統的なルールに従っているように見せながら、そのルールを突き詰めて考えることで、西洋的な哲学の型を根本的に変えてしまう。そうした脱構築的な手法しか、日本に対して有効な手立てはないかもしれない。

水面下でルールを訂正しながら、「いや、むしろこっちこそ本当のルールだったんですよ」と主張する。そうして、「現在の状況に対応しながら過去との一貫性も守る」という「両面戦略が不可欠」なのだ。

◇東海公営4競技「新春の誓い」競輪 棚瀬義大(25)=岐阜 デビュー2年目の昨年は11回のA級優勝を飾るなど圧倒的な機動力を見せてきた棚瀬。

惜しくも9連勝はできなかったため、S級特進を果たせなかったが、差されることを恐れず積極果敢に攻めた結果だから評価が落ちることはない。

自分の航続距離を意識せず、詰まったタイミングで迷いなく仕掛けていく姿勢はA級の自力選手の中でもひときわ光った。

「何個か取りこぼしているレースもありますから」と反省はするものの、自分のやってきたことに悔いはない。 1

日からは定期昇級により待望のS級選手となる。

ビッグレースで通用する先行選手がなかなか育ってこない中部地区だけに、周囲の期待は高まる。

山口拳矢も早い時期から自分の前を任せたい選手として棚瀬の名前を挙げるなど、S級でも即優勝争いできる力の持ち主として待ち続けていた。

「とりあえず決勝に勝ち上がりたい。G1を走っている拳矢さんが格好いいので、僕も走れるようになりたいです」。棚瀬―山口の並びはきっとすぐに実現し、レースを支配する強固なラインとなるだろう。

岐阜がホームバンクながら練習は大垣で汗を流す。山口ら強い選手がそろう中で、1月からのS級戦に備えてさらに脚に磨きをかけてきた。

新年からのあっせんは大垣F1、松阪記念、岐阜F1と地元戦を含む中部地区ばかり。いきなり優勝争いできるチャンスだ。

目標は「先行している新山響平さんですかね。新山さんみたいに僕も先行でやっていきたいです」と目を輝かせる。どんなレースでも、相手が誰であれ戦法に揺るぎなし。ビッグレースで活躍して「中部復活」をもたらす看板レーサーになれるはずだ。

▼棚瀬義大(たなせ・よしひろ) 1999年11月20日生まれの25歳。岐阜県瑞穂市出身。

182センチ、81キロ。血液型はO。岐南工高から自転車競技を始め、朝日大ではインカレオムニアムで3位。123期生として日本競輪選手養成所に入所(在所成績8位)。

デビュー戦の23年5月四日市ルーキーシリーズは(4)(1)〈5〉。

通算成績は128戦17勝、優勝17回。ホームバンクは岐阜。師匠は川口公太朗(98期)。

中日スポーツ

この記事はいかがでしたか?

リアクションで支援しよう

関連画像を探す-Yahoo!検索(画像)

テキーラのアルコール度数は35〜55度と決まっている

この規定のなか、市販されている一般的なテキーラのアルコール度数は40度前後。 バーや酒屋さんでよく見かける「クエルボ」や「サウザ」といったメジャーな銘柄も40度です。2023/07/25

◇ビール:5度前後

◇ワイン:9〜15度程度

◇日本酒:13〜15度程度(原酒は16〜20度程度)

◇焼酎:20〜25度程度

◇ウイスキー:40〜43度程度

◇ブランデー:40〜50度程度

◇ウォッカ:40〜60度(90度を超える銘柄も)

◇ジン:40〜50度程度

◇ラム:40〜50度(75度を超える銘柄も)

世間的には、テキーラというと「アルコール度数の高いお酒」というイメージがあるようですが、比べてみるとテキーラのアルコール度数はビールやワイン、日本酒などの醸造酒や焼酎よりは高いものの、ウイスキーやブランデー、ほかのスピリッツ類と同程度。突出して高いわけではないということがわかります。

Pixel-Shot / Shutterstock.com

ではなぜ、「テキーラはとくにアルコール度数の高いお酒」という感覚があるのでしょうか。

テキーラがとてつもなく強いお酒と思われる理由、それはおそらく、テキーラといえば「ショットで一気飲み」というイメージがあるからでしょう。たのしい飲みの場でついついショットがすすめばあっという間に酔っ払ってしまうわけで、「短時間で酔う」→「度数の高いお酒」というイメージが定着したのかもしれません。

またテキーラの原産地メキシコには、有名な「死者の日」という行事があります。2008年にユネスコの世界無形文化遺産に登録された「死者の日」は、亡くなった人々への愛と敬意を示すお祭りで、色鮮やかな花々やレースペーパーのなか、祭壇に供えるパンや砂糖細工、パレードを彩る人形やコスチューム、メイクなど、いたるところに骸骨や頭蓋骨のモチーフが登場します。

メキシコの人々の死生観や世界観を象徴するこのモチーフは、メキシコを代表するお酒テキーラのボトルデザインやラベルに使われることも多いため、もしかしたら「ドクロ」→「危険なお酒」のようなイメージにつながったのかもしれません。

節度をもってたのしむテキーラは「強すぎるお酒」でも「危険なお酒」でもないので、ショットに限らず、さまざま飲み方で味わってみたいものです。

なぜなら、その“ある客”がZOZOTOWN創設者の前澤友作氏(45)や、実業家の堀江貴文氏(48)、前田裕二氏(33)らと交流が深い有名実業家の光本勇介氏(38)だったからだ。

光本氏は「実験思考 世の中、すべては実験」(NewsPicks Book、幻冬舎刊)というビジネス書も出版している。担当したのは有名編集者の箕輪厚介氏だ。

NewsPicksにもよく登場していた光本氏の名前はSNSで一斉に広がり、一時はTwitterトレンドにもランクイン。事態が大きくなったことを受け、12月10日、光本氏はニュースサイト「デイリー新潮」の取材に応じ、A子さんが亡くなった直前の様子を明かしている。

「女性急死のテキーラ事件 渦中の100億円『起業家』は『私が提案したわけではない』」と題された記事では、A子さんがその場でテキーラ1瓶を飲み干すことに挑戦したことを認めながらも、あくまでA子さんが自ら進んで行ったことであると、自身の関与を否定している。

《ただ、これは私が提案したわけではないのです。今回、残念ながらお亡くなりになった女性が、自ら志願してきたものです。「私、お酒に強いのでやってみたい」と》

しかしA子さんの友人は、目元に涙を浮かべながら、悔しそうにこう語る。

「A子はお酒があまり強くないこともあり、自ら進んで深酒をするタイプではありません。すぐに顔が赤くなるし、一緒に飲んでいてもお酒を飲み残すことが多かった。それにA子は実家暮らしですし、お金に困っている素振りを見せたこともありません。ラウンジ勤務はあくまでアルバイトで、お客さんとアフターに行ったこともない。そんなA子が10万円欲しさに『私、お酒に強いのでやってみたい』とテキーラを一気飲みするなんて……。信じられません」

光本氏はインタビューで現場となったラウンジ「X」には11月27日の午後11時半頃に行き、VIPルームの個室に案内されたと語っている。煌びやかな高級ラウンジの密室で、何が起きていたのだろうか——。

過去は、新たな視点で厳密に検証されるべきだが、兵庫県県民が真実・事件を知っていたのか?

組織的な脅迫事件とも、指摘する声もあるのだが・・・

兵庫県の斎藤元彦知事は26日、8月1日で就任4年目を迎えるにあたり、日本経済新聞などのインタビューに応じた。

自身のパワハラ疑惑などを告発する文書を作成した前西播磨県民局長と、文書の中で業務により疲弊し療養中だと言及された元課長が死亡したことについて「改めてお悔やみ申し上げたい。これまでのご尽力に感謝申し上げたい」と語った。

前県民局長については「百条委員会(県議会の調査特別委員会)の聴取の前で心理的な負担もあったと思う。メンタルケアの準備をしていた矢先で大変残念だ」と述べた。

元課長は、昨年11月のプロ野球阪神とオリックスの優勝パレードを担当。4月に死亡し、7月23日になって初めて県職員向けのサイトに訃報が掲載された。自殺とみられる。斎藤氏は遺族の意向で公表を控えていたと説明し「ご遺族の了解をとって遺児育英資金の募集も始めた」と話した。

兵庫・維新系パワハラ県知事の「犠牲者」はもう1人いる! 別の職員の自殺「隠蔽」の疑い

「犠牲者」は1人だけではなかった──。兵庫県が斎藤元彦知事のパワハラなど多くの疑惑で大揺れだ。内部告発文書を配布し、懲戒処分を受けた元西播磨県民局長の男性職員が自殺。片山安孝副知事が辞職する意向を知事に伝えているが、責任を問われた斎藤知事は地位に恋々としている。さらに実は、別の職員の自死を隠蔽している疑いが浮上した。

元大阪府財政課長の斎藤知事は2021年に初当選。大阪以外で初めて誕生した維新系知事だ。元局長の告発は今年3月のこと。県議会関係者や報道機関に配った文書で、斎藤知事のパワハラや企業からの贈答品受け取りなど多岐にわたる疑惑を列挙。昨年11月開催の阪神・オリックス優勝パレードを巡る疑惑も出てくる。大阪府と県が連携し、大阪・関西万博のPRにまんまと政治利用したアレだ。

運営費5億円はクラウドファンディング(CF)と協賛金で捻出。しかし、CFは思うように集まらず、協賛金獲得のために各部署の職員が駆り出されたという。

「大阪と兵庫が分担してスポンサーを呼びかけましたが、経済規模の違いから、どうしても大阪が先行する。それでも知事は『大阪に負けるな』と県職員にハッパをかけ続けた」(県関係者)

斎藤知事の一連の問題は、兵庫県の西播磨県民局長X氏が3月に知事のパワハラなど7項目を告発する文書を作成したことが端緒となっている。県はX氏を解任した後、懲戒処分とし、X氏は7月に自ら命を絶った。さらに別の職員も4月に自死していたことが判明するなど異常な状況となっている。

「週刊文春」はこれまで斎藤知事の側近が陰に陽に行ってきたX氏への個人攻撃や副知事(当時)による高圧的な取り調べ音声、県側が作成したX氏らへの取り調べ指示書の存在を報じてきた。

公益通報者保護制度では、告発した人は降格や減給など不利益な扱いを受けることがないよう、保護される。

県は告発者を特定する調査はA氏の同意を得て行ったなどと説明しているが…

A氏と親しかったという県のOB職員がJNNの取材に応じ、A氏が強引な調査の実態を語っていたと明かした。

「人事課の発表ではパソコンの回収も『同意の上で』となっているが、元幹部(A氏)は『不意打ちだった』と言っていた」

プライベートで使用していたUSBメモリまで持って行かれたという。A氏への聴取を行った片山副知事は7月、「特別職として責任を取る」と辞職している。

「前からよく知ってた職員で、亡くなった事実は本当に痛恨の極み」

会見中、涙を見せたが、それはA氏の死を悼んでのものではなかった。

兵庫県 片山安孝 副知事(当時)

「悔しくてしゃあないですけど、自分の能力がもうなかったのだと思っています。一生懸命やってる知事を何で支えられなかったのか。」

疑惑で名前が上がる片山副知事がA氏を聴取したことについて、斎藤知事に聞いた。

――3月25日だと思うんですけど聴取を行われたのはどなたですか。片山副知事ですか。

斎藤元彦 知事

「片山副知事含めて対応されてます」

――公益通報者保護法では、『公益通報内容の利害関係者はかかわってはいけない』と定められています。片山副知事はもろ利害当事者だと思いますが。

斎藤元彦 知事

「あくまで誹謗中傷性の高い文書を作成した。これをやはり内容から見て、県の職員が作った可能性が高いということで調査をしたので、懲戒処分に該当することをやった可能性がある職員がいる、ということで調査をしたので、これは公益通報に対する調査ではないんです」

斎藤知事はA氏は公益通報者として保護する対象ではなかったとし、現在も告発内容は真実ではないと主張している。