★ 意外と知らない食品添加物表示の話 ★ ~前半

10月29日、台風22号の通過で開催が危ぶまれましたが

午後には風雨も弱まり、終了する頃には日差しも見られた1日でした。

さて、本日の講師は、元 食品添加物製造販売会社に勤務されていた吉屋正信さんです。

「食品表示法」により、容器包装入りの食品には、いろいろ記載が義務付けられています。

そして、食品添加物は原材料の一部なので、原材料の枠の中に書かれます。

食品添加物の表示方法として、

大きく「物質名表示」か「一括名表示」の2通りがあるそうです。

(加工助剤やキャリーオーバーの問題もありますが)

化学合成品には必ず「安全データシート」が存在し、

発がん性やLD50(半数致死量)など、人体や環境への有害性・危険性についての情報が書かれています。

「物質名表示」されていれば、私たちはそれを調べることができるのですが、

「一括名表示」だと物質名がわからないので調べられません。

「一括名表示」は業者に、ごまかしの逃げ道になる可能性もあるということでした。

食品添加物を認めるかどうかは日本が独自に決めるのではなく

FDA(アメリカ食品医薬品局)やEUの基準を参考にしていることもお話されました。

今や食べ物は世界中を流通することが前提なのでしょう。

食品添加物製造販売会社の中にいないとわからない会社の内情もチラリ。

人工甘味料

石油から合成されるタール系色素

合成保存料

などなど、一つ一つ詳しい説明があり、いくら時間があっても足りないくらい。

参加者からの意見や質問も活発に出されました。

化学調味料と同じような役割のたんぱく加水分解物や酵母エキスについてとか、

トランス脂肪酸を含む植物油脂のこととか、

細胞や組織をかく乱する「シグナル毒性」も、今後は注目すべき事のようです。

シグナル毒性は、受容体へのシグナルをかく乱することで障害作用を現します。

従来の毒性試験の考え方とは違う面からも考える必要があるのかもしれません。

資料を見ながらの話は分かり易く

参加者された方々は真剣に話に聞き入ってました。

日消連が作ったリーフレット「その食べもの、大丈夫? 調べてみよう食品添加物」は、

吉屋さんのお話を聞くと、さらによく理解できました。

身近で作られ、素姓や過程の分かった食品が一番安心です。

が、そういうわけにもいかないのが現代。

だから、お話を聞いたり、本を読んだりして知識を増やしてください。

食品添加物講座もシリーズで企画できたらいいですね。

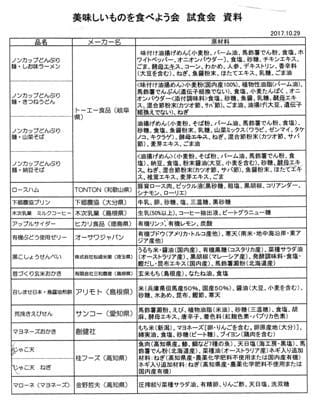

★ 美味しいものを食べよう会 ★ ~後半

すみませ~ん。

美味しいものの写真を撮り忘れました。

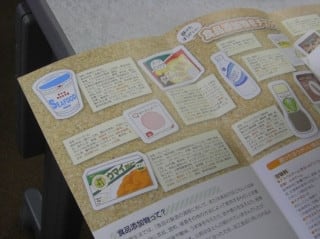

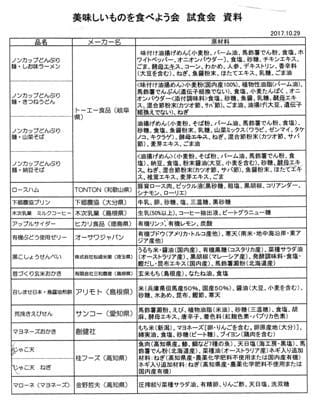

メニューだけでもご覧ください。

最後に記念撮影、はいチーズ。

10月29日、台風22号の通過で開催が危ぶまれましたが

午後には風雨も弱まり、終了する頃には日差しも見られた1日でした。

さて、本日の講師は、元 食品添加物製造販売会社に勤務されていた吉屋正信さんです。

「食品表示法」により、容器包装入りの食品には、いろいろ記載が義務付けられています。

そして、食品添加物は原材料の一部なので、原材料の枠の中に書かれます。

食品添加物の表示方法として、

大きく「物質名表示」か「一括名表示」の2通りがあるそうです。

(加工助剤やキャリーオーバーの問題もありますが)

化学合成品には必ず「安全データシート」が存在し、

発がん性やLD50(半数致死量)など、人体や環境への有害性・危険性についての情報が書かれています。

「物質名表示」されていれば、私たちはそれを調べることができるのですが、

「一括名表示」だと物質名がわからないので調べられません。

「一括名表示」は業者に、ごまかしの逃げ道になる可能性もあるということでした。

食品添加物を認めるかどうかは日本が独自に決めるのではなく

FDA(アメリカ食品医薬品局)やEUの基準を参考にしていることもお話されました。

今や食べ物は世界中を流通することが前提なのでしょう。

食品添加物製造販売会社の中にいないとわからない会社の内情もチラリ。

人工甘味料

石油から合成されるタール系色素

合成保存料

などなど、一つ一つ詳しい説明があり、いくら時間があっても足りないくらい。

参加者からの意見や質問も活発に出されました。

化学調味料と同じような役割のたんぱく加水分解物や酵母エキスについてとか、

トランス脂肪酸を含む植物油脂のこととか、

細胞や組織をかく乱する「シグナル毒性」も、今後は注目すべき事のようです。

シグナル毒性は、受容体へのシグナルをかく乱することで障害作用を現します。

従来の毒性試験の考え方とは違う面からも考える必要があるのかもしれません。

資料を見ながらの話は分かり易く

参加者された方々は真剣に話に聞き入ってました。

日消連が作ったリーフレット「その食べもの、大丈夫? 調べてみよう食品添加物」は、

吉屋さんのお話を聞くと、さらによく理解できました。

身近で作られ、素姓や過程の分かった食品が一番安心です。

が、そういうわけにもいかないのが現代。

だから、お話を聞いたり、本を読んだりして知識を増やしてください。

食品添加物講座もシリーズで企画できたらいいですね。

★ 美味しいものを食べよう会 ★ ~後半

すみませ~ん。

美味しいものの写真を撮り忘れました。

メニューだけでもご覧ください。

最後に記念撮影、はいチーズ。

( 管理人 )

愛媛県宇和島市 八坂石鹸の増田明宏です。

愛媛県宇和島市 八坂石鹸の増田明宏です。

野菜をすべて細い千切りに切り、

野菜をすべて細い千切りに切り、

唐麺(タンミョン)を沸騰したお湯に入れて2~3分、芯がなくなるまで茹で、

唐麺(タンミョン)を沸騰したお湯に入れて2~3分、芯がなくなるまで茹で、

それを、牛肉を炒めた後の汁の中に入れ、さらに軽く炒める

それを、牛肉を炒めた後の汁の中に入れ、さらに軽く炒める 上のすべての材料をボールに取り、調味料を加えて手で混ぜる。

上のすべての材料をボールに取り、調味料を加えて手で混ぜる。

最後にいりごまを散らし、できあがり

最後にいりごまを散らし、できあがり

南国市 斉藤牧場の斉藤佳洋です。

南国市 斉藤牧場の斉藤佳洋です。

壱岐(アルコール度数25度)

壱岐(アルコール度数25度)