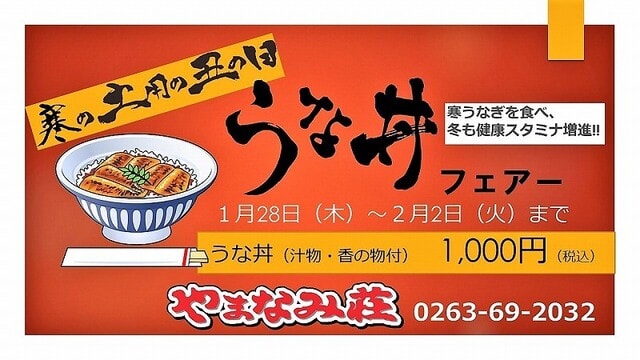

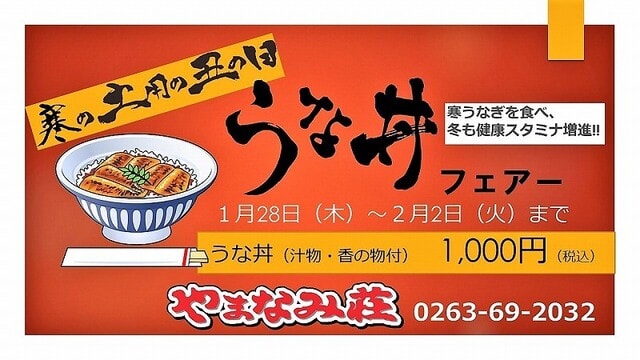

28日(木)から2月2日(火) の間、食堂にて「寒の土用丑うな丼フェア」を開催しています。夏にスタミナフェアとして開催し、好評でしたうな丼を税込1.000円でご提供しています。予約の必要はありませんので、お気軽にお越しください。

うな丼フェアのうな丼は「うな重」として、フェア後もテイクアウトできるようになりましたのでご利用ください。

お持ち帰りメニューに温かいモツ煮と揚げ出し豆腐も仲間入り、皆さんのご注文をお待ちしております。

午後4時からの生坂村消防委員会は、最初に会長選任をお願いし、竹内元巳委員さんが選任され、本年度事業内容並びに新年度事業計画、消防設備整備検討箇所などについて検討協議をしていただきました。

本年度の事業報告は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できた事柄と、多くの行事、訓練等が中止または縮小になったことが報告され、出動率70%以上の団員を対象に商品券を交付するため、現在出動率を集約しているとのことでした。

2020年度の消防・防災事業は、防災士の育成と災害時一覧表(マグネットシート)の全戸配布などの「自らの命は自らが守る」災害リスクマネジメント事業、避難所等感染症対策事業、文字放送システムの設備リプレイス及び防災機能の追加でした。

消防施設等整備事業として、水災用器具または水難救助器具(排水ポンプ)整備事業、消防団活性化事業で全分団の各部にフローティングストレーナーの整備を行いました。

来年度の辞令交付式は4月4日(日)、令和4年生坂村消防団出初式は令和4年1月9日(日)の日程を決めていただきました。

また来年度は、デジタル移動系防災行政無線の新スプリアスへの対応と、公衆無線LAN環境整備支援事業を予定していて、消防施設等整備の検討箇所として、令和2年秋の作業時おける修繕箇所としての消火栓8箇所、防火水槽2箇所、ホース収納ボックスの更新、防火水槽の看板・ポール2基の設置等を要望され、緊急度の高い箇所から対応することになりました。

委員各位からの主な意見・提言・要望は、ホース収納ボックスは土の上に直接置かないこと、ホース収納ボックスの塗り直しについては、サビ落としからで、団員や地区にお願いしても対応できるか分からないので分団長と相談すること、消火栓が回らないなど緊急なものは新年度予算で早急に対応し、収納ボックスの更新などは2段構えで進めることについては、緊急度の高い箇所から予算計上すること、行政無線の令和4年迄の対応と公衆無線LAN整備の予算については、移動系無線の対応は、今の形式の更新か新仕様かについて検討し、公衆無線LAN整備の1,200~1,300万円は計上したいこと、行政無線の端末には携帯回線のau、docomoのキャリアがあるが、混むとつながりづらいこと、更新するとシステム改修だから緊防債は使えないので、補助事業があるか検討すること、フローティングストレーナーの構造については、浅いところで使えて、浮き輪みたいに浮いているので砂利などは詰まらないこと、籠を外して使用し沢に水量があれば10cmほどでも大丈夫で、今後は講習会を開いて、業者と消防署に教えていただくこと、消防車、ポンプについて指摘はあるかについては、直接的な声はなく、ポンプ車は22年経過していること、更新しなければならないものは計画的に更新することについては、詰所、修理、更新は分団長会議で分団長の意見を確認することなどを協議していただきました。

出動率70%以上は火災を含めた出動率かについては、コロナ禍で行事等は中止・規模縮小しているが、火災出動の出動人員は調べていること、なり手不足の経過については、松本消防協会の状況は団員確保の広告を市民タイムスに掲載すること、平成生まれは操法大会をやると大変で、何とか団員を確保していること、昔はボランティアだが、今は役場職員と同じように考えることについては、火災や災害対応は消防団がやらなければならないので、消防団を維持していくために待遇改善は必要であり、消防団の在り方検討会で協議していること、県の操法大会は近県が2年に一回であるし、地区大会は北信が回り番であり、消防が変化していること、もう少し経てば現状に合わせた形になり、ラッパ吹奏大会は出られない村があるから、第3ブロックで1チームという話もあり、火事や災害の対応、伝統、格式は大事であるが、大会の上位を目指す考え方がないこと、本部のポンプ車は3.5t以上であり、普通免許では運転ができないことについては、中型免許を取得する助成をするか、普通免許で運転できるポンプ車を開発しているなど、村が確認して対応していくこと、オートマ限定免許の補助については、あまり聞かないが、昨年度購入した搭載車はオートマになっていたことなど、多岐にわたり消防行政について検討協議をしていただき、ありがとうございました。

うな丼フェアのうな丼は「うな重」として、フェア後もテイクアウトできるようになりましたのでご利用ください。

お持ち帰りメニューに温かいモツ煮と揚げ出し豆腐も仲間入り、皆さんのご注文をお待ちしております。

午後4時からの生坂村消防委員会は、最初に会長選任をお願いし、竹内元巳委員さんが選任され、本年度事業内容並びに新年度事業計画、消防設備整備検討箇所などについて検討協議をしていただきました。

本年度の事業報告は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できた事柄と、多くの行事、訓練等が中止または縮小になったことが報告され、出動率70%以上の団員を対象に商品券を交付するため、現在出動率を集約しているとのことでした。

2020年度の消防・防災事業は、防災士の育成と災害時一覧表(マグネットシート)の全戸配布などの「自らの命は自らが守る」災害リスクマネジメント事業、避難所等感染症対策事業、文字放送システムの設備リプレイス及び防災機能の追加でした。

消防施設等整備事業として、水災用器具または水難救助器具(排水ポンプ)整備事業、消防団活性化事業で全分団の各部にフローティングストレーナーの整備を行いました。

来年度の辞令交付式は4月4日(日)、令和4年生坂村消防団出初式は令和4年1月9日(日)の日程を決めていただきました。

また来年度は、デジタル移動系防災行政無線の新スプリアスへの対応と、公衆無線LAN環境整備支援事業を予定していて、消防施設等整備の検討箇所として、令和2年秋の作業時おける修繕箇所としての消火栓8箇所、防火水槽2箇所、ホース収納ボックスの更新、防火水槽の看板・ポール2基の設置等を要望され、緊急度の高い箇所から対応することになりました。

委員各位からの主な意見・提言・要望は、ホース収納ボックスは土の上に直接置かないこと、ホース収納ボックスの塗り直しについては、サビ落としからで、団員や地区にお願いしても対応できるか分からないので分団長と相談すること、消火栓が回らないなど緊急なものは新年度予算で早急に対応し、収納ボックスの更新などは2段構えで進めることについては、緊急度の高い箇所から予算計上すること、行政無線の令和4年迄の対応と公衆無線LAN整備の予算については、移動系無線の対応は、今の形式の更新か新仕様かについて検討し、公衆無線LAN整備の1,200~1,300万円は計上したいこと、行政無線の端末には携帯回線のau、docomoのキャリアがあるが、混むとつながりづらいこと、更新するとシステム改修だから緊防債は使えないので、補助事業があるか検討すること、フローティングストレーナーの構造については、浅いところで使えて、浮き輪みたいに浮いているので砂利などは詰まらないこと、籠を外して使用し沢に水量があれば10cmほどでも大丈夫で、今後は講習会を開いて、業者と消防署に教えていただくこと、消防車、ポンプについて指摘はあるかについては、直接的な声はなく、ポンプ車は22年経過していること、更新しなければならないものは計画的に更新することについては、詰所、修理、更新は分団長会議で分団長の意見を確認することなどを協議していただきました。

出動率70%以上は火災を含めた出動率かについては、コロナ禍で行事等は中止・規模縮小しているが、火災出動の出動人員は調べていること、なり手不足の経過については、松本消防協会の状況は団員確保の広告を市民タイムスに掲載すること、平成生まれは操法大会をやると大変で、何とか団員を確保していること、昔はボランティアだが、今は役場職員と同じように考えることについては、火災や災害対応は消防団がやらなければならないので、消防団を維持していくために待遇改善は必要であり、消防団の在り方検討会で協議していること、県の操法大会は近県が2年に一回であるし、地区大会は北信が回り番であり、消防が変化していること、もう少し経てば現状に合わせた形になり、ラッパ吹奏大会は出られない村があるから、第3ブロックで1チームという話もあり、火事や災害の対応、伝統、格式は大事であるが、大会の上位を目指す考え方がないこと、本部のポンプ車は3.5t以上であり、普通免許では運転ができないことについては、中型免許を取得する助成をするか、普通免許で運転できるポンプ車を開発しているなど、村が確認して対応していくこと、オートマ限定免許の補助については、あまり聞かないが、昨年度購入した搭載車はオートマになっていたことなど、多岐にわたり消防行政について検討協議をしていただき、ありがとうございました。