又小川さんの地図ですが、いよいよ青線の東海道は逢坂山に差しかかります。

月心寺を過ぎてすぐ、昭和初期までは子孫が住んでいたと言う民家の前に、大津算盤の始祖 片岡庄兵衛の碑が有りました。

1612(慶長17)年に庄兵衛が明国から長崎に渡来した算盤を参考に製造した大津算盤、この辺りに店を構え幕府御用達にもなって「そろばんと言えば大津、大津と言えばそろばん」とまで言われるようになりました。

東海道を行きかう旅人はここ逢坂山辺りで、大津算盤・大津針・大津絵・走井餅をお土産にするそうです。

秀吉が播磨の三木城攻めの時に、隣の小野の住民は大津に避難したそうです。

その後ここで大津算盤の製造を学び、後日小野に技術を持ち帰ってそろばんを作り始めました。

大津算盤はすたれましたが、小野の播州そろばんは生産高の8割を占めて、雲州(島根県)そろばんを抑えて、現在は「日本一のそろばん生産地」になっています。

写真は島と島の間に1年半働いていた青野原病院のある兵庫県小野市にある大そろばん、今気づきましたが、私が居た頃の2010年をこの大そろばんは示しているので、今撮影したら2025年になってるのでしょうね。

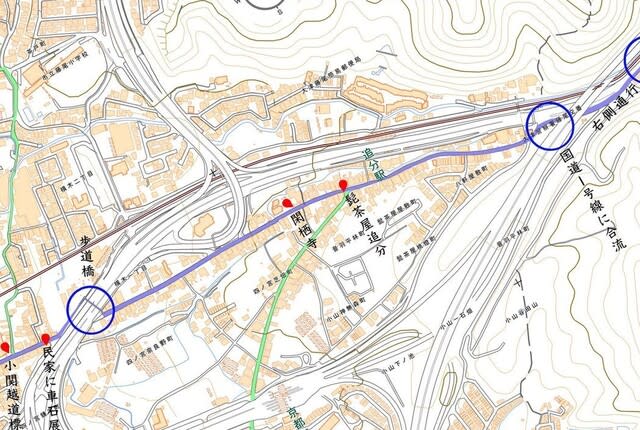

ここで国道1号線を跨ぐ歩道橋を渡ります。

下の線路は京阪電車京津線、JR東海道線や新幹線、それに名神高速道路はトンネルになっています。

いよいよ東海道は京都からの狭い出入口、逢坂の関です。