以前ブログでも紹介した私の業務改善の取り組みが、遂に会社の業務改善発表会で取り上げられる事になりました。

応募のあった100以上もの改善提案の中から、「改善賞」として12件の提案が選ばれたのですが、その中に私の取り組みも入っていました。それも、12件中で3位にノミネートされたそうです。

しかし、他の提案内容を見ると、「LED投光器に取り換え経費を×%削減」「生産工程変更で作業効率アップ」など、いずれも凄い内容ばかりです。「ベトナム語版の作業トレーニングVTRを作った」なんて物まであります。

それに引き換え、私が作ったのは、「ベトナム人向けに作った、小学生でも読める日本語の作業マニュアル」でしかないのですよ。しかも、どうせ他の提案者は、正社員の管理職ばかりでしょう。その中で、一バイトにしか過ぎない私が、そんな場にのこのこ出てきても、恥をかくだけではないでしょうか?「ひょっとしたら、これは私を陥れるための新手の罠ではないか?」と、最初は冗談半分に思ったりもしましたw。

でも、よくよく聞くと、「私の応募文書の内容が、非常に分かりやすかった」というのが、「改善賞」に選ばれた理由なのだとか。そんなに分かりやすかったかな?私の文書。

そういう訳で、取りあえずは「改善賞」に選ばれました。3千円の賞金が後に給与に振り込まれる事になります。

そして、来る4月28日に、本社の大ホールで開催される業務改善発表会で、私も他の11件の提案者と共に、私も壇上に立ってプレゼンテーションをする事になりました。その中から、最優秀提案が今年の「改善大賞」に選ばれ、当選者には3万円の賞金が授与されるそうです。

もう、ここまで来たら「毒食らわば皿までw」です。当然、「改善大賞」も獲るつもりで臨みます。

しかも、発表順も私がトップバッターなのだそうで。トップなら、他の提案に気後れしてしまう恐れもありません。

但し、プレゼンの資料として使えるのは、応募書類の文章と写真のみです。他のレジュメ類は一切使えないのだとか。

写真と言っても、参考資料として巻末に少し添付してあるだけで、後は全て文章ばかりです。そんな応募書類を、プロジェクターで映し出されても、何の訴求効果もありません。なるほど。「後は口だけで勝負しろ」と言う事のようです。

口下手な私にとっては、過酷な試練です。でも、もう後には引けません。

取りあえず、下記のようなプレゼン原稿を作り、毎日休憩時間にプレゼンの練習をしながら、必要に応じて原稿に手を入れて行ってます。所長も私と一緒に壇上に上がって、私がしゃべっている箇所の応募書類の原稿をプロジェクターに映し出してくれますので、その便宜をはかる為に、応募書類の小見出しもプレゼン原稿に適宜挿入しました。

応募書類にはさりげなく入れていた「新自由主義」「ヘイトスピーチ」批判の言葉もw、プレゼンでは封印して、より穏当な内容の原稿に仕上げました。会社の発表会でしゃべる原稿ですから。でも、言っている事は「新自由主義」「ヘイトスピーチ」批判そのものなのですがw。さて、結果はどうなる事やら。

*****

こんにちは。××・××(社名・事業所名)の××(私の氏名)です。

本日は、改善テーマ「外国人バイトの作業精度・モチベーション向上に向けて」について、ご説明させていただきます。

(事例となる業務の内容)

私の職場は、大阪市××区の××にある、スーパー・××の物流センターです。

センター内で、加工されたカット野菜を、店舗別に仕分けする作業を請け負っています。

その作業を、私も含めて、3名のバイトで回しています。但し、当日休みの人や、午前のみの勤務の人もいるので、実際は午前2名、午後1名で回す事になります。ところが、その人数では、午前中はまだどうにか回るものの、午後からは非常に苦しくなります。その為、昨年あたりから、ベトナム人留学生のバイトが、順次配属されるようになりました。

(改善前の状況・問題点)

ベトナム人バイトも、日本語は話せ、文字も平仮名やカタカナぐらいなら読めます。

しかし、日本語を話せると言っても、片言程度なので、少し込み入った内容になると、もう話が通じなくなります。そして、文字もカナしか読めないので、商品名の漢字については、読みこなす事が出来ません。

これでは、「この商品を何個ここに積め」と言った、大雑把な作業指示をするのが精一杯です。もっと細かな、「春菊と菊菜は同じ物だから、同じように扱ってよい」と言った事や、「大根とレタスも、一緒のケースに詰め合わせて良いが、大根の方が重たいので、上下ではなく左右に分けて積むように」と言った内容を、漢字も読めず、日本語の微妙な言い回しも理解できない彼らに伝えるのは、そう簡単な事ではありません。

そんな時は、本当は、社員がベトナム人に通訳してくれれば良いのですが、社員も常時そこにいるとは限りません。むしろ、いない時の方が圧倒的に多いのです。

(改善内容)

その中で、どうやってベトナム人に仕事の内容を教えていけば良いか?

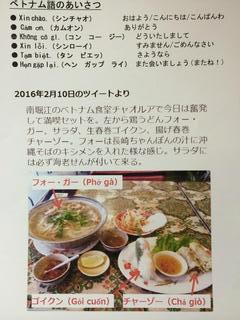

取りあえずは、ベトナム語の挨拶から覚える事で、彼らとコミュニケーションを取る所から始めるしかないか?

そう思った私は、本屋でベトナム語の会話集を買ってきて、我流でベトナム語の勉強を始めました。

その時に、「ある事」にふと気が付きました。それは、「外国人にとって習得が難しいと言われている日本語も、発音だけ見れば、そんなに難しくはないのではないか?」という事です。

それが証拠に、日本語をローマ字で書いても、中国語のピン・インやベトナム語のアルファベットのような、コロンやアクセントの付いた複雑な発音記号はほとんど使わなくて済みます。

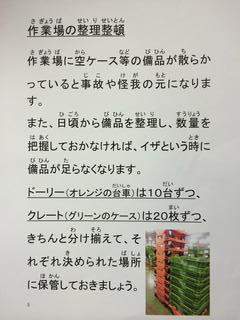

そこから、「ベトナム人が日本語を覚える際にネックになっているのは、漢字の読み書きではないか?だったら、小学6年生程度の子供でも理解できる文章で、漢字に全てカナを打ったマニュアルを現場に掲示して、一から教えていけば何とかなるのではないか?」と思ったのです。

(特に工夫した点、苦労したポイント…参考資料の写真付きで)

そこで、毎日の日常作業を幾つかの工程に分解し、その工程ごとに、注意点などのポイントを書いた分かりやすい解説文を、写真付き、カナ付きで掲示し、作業に入る前に時間を取って、一人一人にきっちり説明する事にしました。それも、口頭で一回伝えただけでは、「言った、言わない」の話にもなりかねません。それを避ける為に、マニュアルを冊子にして、ベトナム人バイトにコピー配布するようにしました。

最初はすごく時間がかかりました。なぜなら、それまでは、自分達も忙しい中で、どうせ外国人には詳しく説明しても伝わらないのだからと、ついつい大雑把な説明だけでやり過ごそうとしていました。それが、マニュアルに沿って作業手順の説明をするとなると、その何倍もの時間をかけて、休日などに自宅のパソコンでマニュアルを作り、それを1枚80円もかけて、A3サイズのカラーコピーにして、何枚も現場に貼り出して、一人一人に教えて行かなければならないのです。

(改善後の効果、今後の展望)

しかし、やはり「急がば回れ」です。時間をかけて、「何故その作業が必要なのか?」「何故そこに注意しなければならないのか?」を、理由も含めて、きっちり基礎から説明したからこそ、ベトナム人留学生のバイト達も、その作業の意味が理解できるようになったのです。

例えば、「バーコード・ラベルを、何故、剥がれ落ちないようにケースにしっかり貼らなければならないか?」という事一つとっても、ただ「剥がれ落ちないように貼れ」と言うだけでは不十分です。「バーコード・ラベルが剥がれ落ちて行方不明になってしまったら、読み取った台数カウントのデータが宙に浮いてしまい、実際の積み込み台数と合わなくなってしまうからだ」という事も含めて、きっちり理解させる事ができてこそ、初めて彼らの中に、きちんと仕事をしなければならないという自覚が生まれるのではないでしょうか。

これは、単に外国人バイトだけでなく、日本人の年末短期バイトに対しても言える事です。幾ら自分が忙しいからと言っても、バイト教育をなおざりにして、人間をただ物のように扱うだけでは、相手もこちらの言う事を聞いてくれなくなります。それは日本人もベトナム人も同じです。自分がされて嫌な事は相手にもしない。逆に、自分がされて嬉しい事を相手にもしてあげる。ベトナム人に気持ちよく仕事してもらう為には、日本人もベトナム人の事を理解しなければならない。だから、単に仕事のマニュアルだけでなく、ベトナム語の基本会話やベトナムの文化・歴史についての解説も現場に掲示したのです。

以前、広島県の牡蠣養殖場で、中国人労働者が養殖場の経営者を刺し殺すという事件がありました。今後、経済の国際化や、日本が少子高齢化に向かう中で、外国人労働者に依存する割合がますます増えるでしょうが、その一方で、彼らを単なる低賃金労働の穴埋めとみなしたり、いたずらに排斥するような事になれば、同じような事件が他でも起こるようになるかも知れません。それを防ぐ為にも、今こそ、日本人と外国人の関係において、相互理解が求められるのではないでしょうか。

*****