ピアニッシモからフォルテ ~その5 ニキ・ド・サンファルと岡本太郎-1~

2015-10-9, 六本木の国立新美術館、ニキ・ド・サンファル展に行く。

ニキ・ド・サンファル(1930-2002フランス)。<時代と向き合ったアーティスト、その軌跡にせまる。パリで60万人が熱狂! ニキ旋風、日本上陸>とチラシに書いてあります。

とにかく、彼女の作品を見て見ましょう。

全面撮影禁止ですが、特定の2か所だけ撮影が許可されています。この配慮は素晴らしい。

何でも禁止の世界より、はるかにセンスがいい。

日本の仏像を見て、その印象から作った作品。ブッダ

ここまでは当方の撮影。ニキ・ド・サンファルがいかなる作品を作ったかをお知らせするために、以下ネットからとりまくるのと、 展覧会カタログから少し拝借。

この辺は、さずがな才能を感じます。

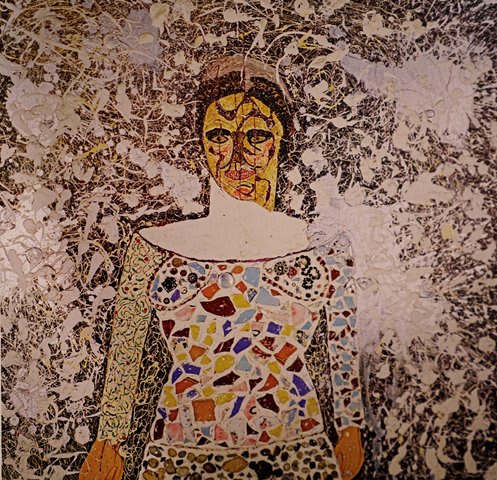

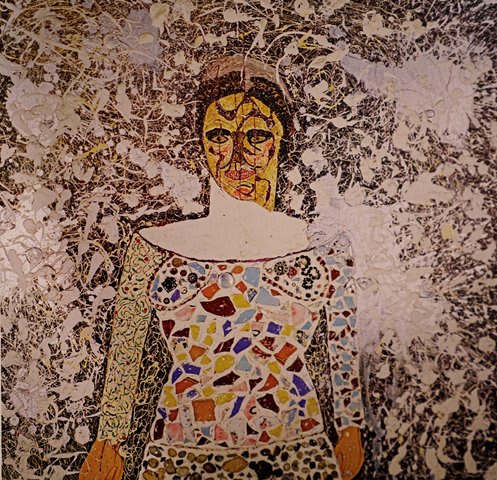

レリーフもあって、とっても参考になる。この下のレリーフはごく初期の作品で、入口に飾ってある最初の作品。手法的に当方の手の届く範囲にあるので、とっても印象が強かった。

この器もとっても参考になる。

イタリアのトスカーナにニキが24年かけて作った、理想郷。タロット・ガーデン

ガウディ―・グルエ公園の現代版のようである。

ニキ・ド・サンファルは銃で絵具の缶を射抜き、こぼれる絵具をレリーフに流して作成する手法を使って、当時の前衛集団の中の唯一の女性としてデビューしたのだ。いかにもフランスらしい出来事である。岡本太郎もフランスでピカソにガツンと食らわされるのである。

まったくのド素人が、20才過ぎてから絵の世界に入り、どのように世に知られるアーティストとなったか、こたごた書くのは面倒だ。ニキ・ド・サンファルに関して、世間がごちゃごちゃいっていることはどうでもいいし、当人が何を言っているかもどうでもいい。当方はただ、立体に色をつけるとどうなるかだけが知りたいのである。

国立新美術館。

この写真は、Sony α7RはZeissの広角レンズならOKと書いたことが誤りであったことを示す為に載せました。 Zeiss Distagon 18mm ZFならおおむねOKですが、Zeiss Distagon 18mm ZMではこの通り、色にじみが激しい。しかし、Sony α7RIIならOKということは間違いありません。

ここまではSony α7R+Zeiss Distagon 18mm ZM or Leitz Tele-Elmar 135mm、岡本太郎美術館はSony α7RII + Zeiss Disatagon 21mm, 岡本太郎記念館はSony α7RII + Zeiss Disatagon18mm ZMでの撮影です。

つぎは、川崎、生田緑地の岡本太郎美術館。

メタセコイアの林を抜けて、岡本太郎美術館に行きつく。

内部は全面撮影禁止だが、ここも一か所だけ撮影が許可されている。

よく見るとレリーフや、壁飾りのような平面的立体物にはべったり調の色付けがされている。

しかし、周囲から見られるような3次元的立体造形はモノトーンが基調である。これは意図的にモノトーンにしたのか、技術的に色が付けられなかったのか? 立体作品がべったり色とモノトーンに大きく分かれるところが謎である。

ニキ・ド・サンファルの作品集には何でそれを作ったかを細かく記してある。ニキ・ド・サンファルでは塗装はビニール塗料、ポリウレタン塗料、オイルパステル、アクリル絵具、から始まって、金箔、ステンドグラス、石まではめ込む、基本材質もポリエステルを基盤に金網、石膏、セラミック、毛糸、布、板、金属土台、種々の小物、なんでもござれで使う。素材がポリエステルだから、色付けはペンキ塗りみたいなもんで、自由自在と思われる。

一方、岡本太郎の<立体にいどむ>という作品集を買ったが、小難しい解説がついているが、何で作られているか明確に記載が無い。この記載から想像するに、土を焼く、陶板作品と石膏原型からコンクリ―やブロンズへ転換するスタイルがあるようだ、前者はべったり系のセラミック顔料を用いているが、後者はモノトーンが中心となっているのではないかと思うのである。下図の都庁に作られた大陶板はかなり岡本太郎の絵画に近い色付けがされている。

しかし、こんなことは当方も作っているから、どうなるかは分かっているので、当方の知りたいことは、三次元立体に色つけするとどうなるかなのである。この点、岡本太郎はいっこうにヒントを与えてくれない。

もともとギリシャ彫刻に彩色が施されおり、大英博物館でわざわざ彩色を削り落とす作業が行われていたという話すらあるそうな。日本の仏像も、もともと彩色されていた。現代人の頭には、モノトーンの彫刻がすりこまれていて、ギリシャ彫刻や仏像にCGで彩色しても、反発をかうだけである。しかし、充分な芸術性をもって彩色された彫刻でも人に訴かけることは不可能であるとは誰も言えないでしょう。すりこまれた概念を打ち破るのは容易なことではない。ニキ・ド・サンファルは勝手にやっちゃっている。

さて、今日は財布にお金を入れ忘れるというドジをしてしまって、お金が無いといかんともしがたい。この美術館のショップはクレジットカードが使えないといわれて、何にも買えないで頭に来る。美術館のレストランでメニューを見せろといったら、席に着いたらメニューを持ってきますと言う。メニューを見て、金が数百円しかないから、注文できませんというのもにくたらしい、また頭にきて、それなら結構とレストランを出る。なんという田舎。ほとんど収穫がないままに、美術館を後にしたのである。

2015-10-9, 六本木の国立新美術館、ニキ・ド・サンファル展に行く。

ニキ・ド・サンファル(1930-2002フランス)。<時代と向き合ったアーティスト、その軌跡にせまる。パリで60万人が熱狂! ニキ旋風、日本上陸>とチラシに書いてあります。

とにかく、彼女の作品を見て見ましょう。

全面撮影禁止ですが、特定の2か所だけ撮影が許可されています。この配慮は素晴らしい。

何でも禁止の世界より、はるかにセンスがいい。

日本の仏像を見て、その印象から作った作品。ブッダ

ここまでは当方の撮影。ニキ・ド・サンファルがいかなる作品を作ったかをお知らせするために、以下ネットからとりまくるのと、 展覧会カタログから少し拝借。

この辺は、さずがな才能を感じます。

レリーフもあって、とっても参考になる。この下のレリーフはごく初期の作品で、入口に飾ってある最初の作品。手法的に当方の手の届く範囲にあるので、とっても印象が強かった。

この器もとっても参考になる。

イタリアのトスカーナにニキが24年かけて作った、理想郷。タロット・ガーデン

ガウディ―・グルエ公園の現代版のようである。

ニキ・ド・サンファルは銃で絵具の缶を射抜き、こぼれる絵具をレリーフに流して作成する手法を使って、当時の前衛集団の中の唯一の女性としてデビューしたのだ。いかにもフランスらしい出来事である。岡本太郎もフランスでピカソにガツンと食らわされるのである。

まったくのド素人が、20才過ぎてから絵の世界に入り、どのように世に知られるアーティストとなったか、こたごた書くのは面倒だ。ニキ・ド・サンファルに関して、世間がごちゃごちゃいっていることはどうでもいいし、当人が何を言っているかもどうでもいい。当方はただ、立体に色をつけるとどうなるかだけが知りたいのである。

国立新美術館。

この写真は、Sony α7RはZeissの広角レンズならOKと書いたことが誤りであったことを示す為に載せました。 Zeiss Distagon 18mm ZFならおおむねOKですが、Zeiss Distagon 18mm ZMではこの通り、色にじみが激しい。しかし、Sony α7RIIならOKということは間違いありません。

ここまではSony α7R+Zeiss Distagon 18mm ZM or Leitz Tele-Elmar 135mm、岡本太郎美術館はSony α7RII + Zeiss Disatagon 21mm, 岡本太郎記念館はSony α7RII + Zeiss Disatagon18mm ZMでの撮影です。

つぎは、川崎、生田緑地の岡本太郎美術館。

メタセコイアの林を抜けて、岡本太郎美術館に行きつく。

内部は全面撮影禁止だが、ここも一か所だけ撮影が許可されている。

よく見るとレリーフや、壁飾りのような平面的立体物にはべったり調の色付けがされている。

しかし、周囲から見られるような3次元的立体造形はモノトーンが基調である。これは意図的にモノトーンにしたのか、技術的に色が付けられなかったのか? 立体作品がべったり色とモノトーンに大きく分かれるところが謎である。

ニキ・ド・サンファルの作品集には何でそれを作ったかを細かく記してある。ニキ・ド・サンファルでは塗装はビニール塗料、ポリウレタン塗料、オイルパステル、アクリル絵具、から始まって、金箔、ステンドグラス、石まではめ込む、基本材質もポリエステルを基盤に金網、石膏、セラミック、毛糸、布、板、金属土台、種々の小物、なんでもござれで使う。素材がポリエステルだから、色付けはペンキ塗りみたいなもんで、自由自在と思われる。

一方、岡本太郎の<立体にいどむ>という作品集を買ったが、小難しい解説がついているが、何で作られているか明確に記載が無い。この記載から想像するに、土を焼く、陶板作品と石膏原型からコンクリ―やブロンズへ転換するスタイルがあるようだ、前者はべったり系のセラミック顔料を用いているが、後者はモノトーンが中心となっているのではないかと思うのである。下図の都庁に作られた大陶板はかなり岡本太郎の絵画に近い色付けがされている。

しかし、こんなことは当方も作っているから、どうなるかは分かっているので、当方の知りたいことは、三次元立体に色つけするとどうなるかなのである。この点、岡本太郎はいっこうにヒントを与えてくれない。

もともとギリシャ彫刻に彩色が施されおり、大英博物館でわざわざ彩色を削り落とす作業が行われていたという話すらあるそうな。日本の仏像も、もともと彩色されていた。現代人の頭には、モノトーンの彫刻がすりこまれていて、ギリシャ彫刻や仏像にCGで彩色しても、反発をかうだけである。しかし、充分な芸術性をもって彩色された彫刻でも人に訴かけることは不可能であるとは誰も言えないでしょう。すりこまれた概念を打ち破るのは容易なことではない。ニキ・ド・サンファルは勝手にやっちゃっている。

さて、今日は財布にお金を入れ忘れるというドジをしてしまって、お金が無いといかんともしがたい。この美術館のショップはクレジットカードが使えないといわれて、何にも買えないで頭に来る。美術館のレストランでメニューを見せろといったら、席に着いたらメニューを持ってきますと言う。メニューを見て、金が数百円しかないから、注文できませんというのもにくたらしい、また頭にきて、それなら結構とレストランを出る。なんという田舎。ほとんど収穫がないままに、美術館を後にしたのである。